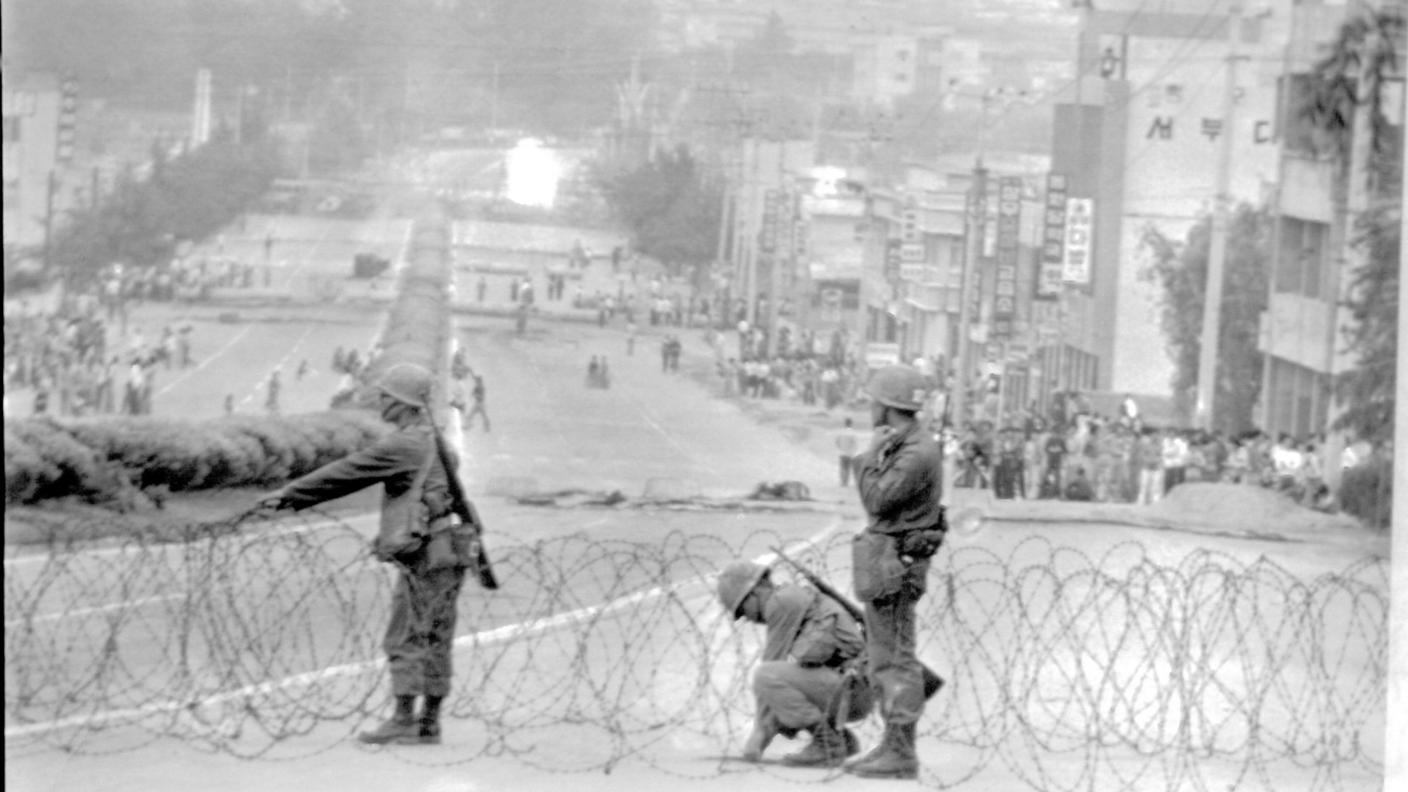

Gwangju, Corea del Sud. Maggio 1980. Una palestra, un quindicenne che cerca un amico scomparso. Corpi riversi a terra, coperti da teli. Nell’aria un tanfo putrido.

Atti umani è il secondo libro che ho letto di Han Kang, il primo dopo che la scrittrice sudcoreana è stata insignita del Nobel per la letteratura nel 2024. Prima di perdermi in quelle pagine terribili e stupende non sapevo niente della dittatura di Chun Doo-hwan, della rivolta popolare del 18 maggio e del massacro di Gwangju. Poi ho letto quei sette capitoli dedicati ad altrettanti personaggi, una narrazione corale che spazia dal 1980 al 2013. Ho letto delle ripercussioni immediate di un capitolo della storia coreana a lungo ignorato e taciuto, di una manifestazione studentesca democratica soffocata nel sangue di oltre mille persone, ma anche del trauma di chi è sopravvissuto a quei dieci giorni di violenze, una ferita ancora aperta per il popolo sudcoreano. Atti umani non è solo un romanzo-testimonianza, sebbene l’autrice abbia svolto un lavoro di documentazione certosino, ma anche un romanzo-memoria.

La scrittura di Han

Alphaville 11.10.2024, 11:20

Contenuto audio

La memoria di quello che è successo a Gwangju, ma anche la memoria di come, in circostanze del genere, emergano con forza i dualismi più inquietanti – e in qualche modo caratteristici – dell’essere umano. Per dirlo con le parole dell’autrice: «Se con la parola Gwangju indichiamo un luogo e un tempo in cui la spietatezza e la nobiltà d’animo degli esseri umani sono coesistite nella loro forma più estrema, allora Gwangju non è più il nome proprio di una città, ma un nome comune – e questo l’ho compreso scrivendo Atti Umani. Ora so che quel presente, attraversando il tempo e lo spazio, torna incessantemente a noi. Anche in questo preciso momento».

Quel libro è riuscito a entrarmi nella carne come non mi succedeva da tempo, e più di quanto abbiano fatto le altre opere dell’autrice disponibili in traduzione italiana. Belle, sì, ma non erano Atti umani.

Quando ho deciso che la meta delle mie ferie estive sarebbe stata la Corea del Sud, avevo due obiettivi.

Il primo era leggere altre opere di autori e autrici sudcoreani. Il secondo, andare a Gwangju: come tributo per le vittime, come tributo per Atti umani. Nella testa avevo un’immagine: io che lasciavo un fiore – la mia conoscenza dei fiori è troppo limitata per conoscerne il nome preciso, sapevo solo che era bianco e ricordava una campana – al Parco commemorativo del 18 maggio. Una scena piuttosto stucchevole, me ne rendo conto, ma non ho sempre il controllo su ciò che immagino. Quello che ancora non sapevo è che la realizzazione del primo obiettivo avrebbe messo a rischio quella del secondo.

Tra le letture preparatorie per il viaggio in Corea del Sud avevo infatti scelto un’opera del 2020 di Yun Ko-eun, autrice di Seul classe 1980. Il titolo dell’opera è un indizio piuttosto evidente sul contenuto: The Disaster Tourist. Che potesse essere il punto di partenza per una serie di dubbi su me stesso e il modo in cui penso ai miei viaggi, però, mi è più chiaro ora di quanto lo fosse quando ho acquistato il libro. Non ho mai detto di essere un tipo sveglio.

La protagonista della storia è Ko Yona, una programmatrice turistica che lavora per un’agenzia di viaggi quantomeno particolare. I pacchetti che offre hanno infatti come meta zone devastate da calamità naturali: tsunami, guerre, terremoti, incendi – qualsiasi evento abbia portato morte e distruzione, insomma. Per cause che lascio scoprire a chi vorrà leggere il libro, Yona sarà incaricata di valutare uno dei pacchetti dell’agenzia, scoprendo il lato oscuro che si cela dietro l’offerta.

A parte le risatine sommesse che mi causava il leggere il nome completo della protagonista – una parte di me ha ancora dodici anni – la storia scorreva bene e la lettura era piacevole. Certo, non era Atti umani, ma non aveva nemmeno l’ambizione di esserlo. Una buona lettura estiva, se vi piacciono i thriller con un retrogusto ecologico. Eppure mi aveva colpito in maniera particolare per il tema, aveva risvegliato quella parte di me che si chiede: “Sono davvero una brava persona?”.

Ho cominciato ad avere dei dubbi sulla mia visita a Gwangju. Era davvero un tributo, o nel profondo cercavo solo il brivido di essere nel luogo che aveva ospitato un massacro? Il mio gesto era rispettoso verso la memoria delle vittime, o soltanto un’onanistica volontà di sentirmi empatico? E soprattutto, a chi importava davvero che io portassi un tributo, se non a me?

Queste erano alcune delle domande che mi frullavano nella testa, e alle quali era difficile dare una risposta univoca. A seconda dell’umore passavo dal giustificarmi (lo faccio per interesse storico e per amore della letteratura, come custode della memoria emotiva collettiva!) al denigrarmi (non sono diverso da chi si fa i selfie con la lingua fuori, le dita messe a V e la birra in mano a Dachau!). Poi, come spesso capita, il destino – cioè l’algoritmo di un social network – ha attirato la mia attenzione su un concetto che conoscevo solo per sentito dire, ma che non avevo mai approfondito: quello di Dark Tourism.

Quei viaggi nel rimosso

Alphaville 16.04.2024, 11:45

Contenuto audio

Tout un monde, trasmissione radiofonica di attualità della RTS, ha recentemente dedicato un episodio al fenomeno del Dark Tourism, che secondo quanto afferma il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero è sempre più in voga nel nostro Paese. Stando alla definizione che ne dà Rafael Matos-Wasem, geografo e ricercatore associato all’Università di Parigi-Sorbona, il Dark Tourism è “qualsiasi tipo di turismo legato a temi di morte, sofferenza o disastri (…) questo va delle visite a cimiteri, torri infestate o siti abbandonati, fino alle offerte più oscure, come le linee del fronte”.

Insomma, ero un Dark Tourist ante litteram. Ma lo siamo tutti, credo, no? Tutti siamo stati almeno in un luogo che la Storia ha macchiato con il sangue. Il Colosseo, Pompei, tutte le catacombe e le necropoli: luoghi intrisi di morte, e di inestimabile interesse storico. Se la definizione fosse questa, potrei dire con una certa sicurezza che sia stata la scuola a iniziarmi nel percorso verso il turismo oscuro. Nella Battaglia dei Sassi Grossi a Giornico sono morte più di 1’400 persone. Ci sono stato in visita in terza elementare.

Ramon Schneider di Zurigo, un appassionato di questo tipo di turismo, ha raccontato al microfono della RTS cosa lo ha spinto a scegliere la Siria e l’Afghanistan come mete per i suoi viaggi: la volontà di vedere come vivono le persone e come si comportano, senza il filtro dei media o dell’attualità. Per l’organizzazione si è affidato a un’agenzia britannica, specializzata in questo tipo di offerte. La storia di Ko Yona attinge dal reale più di quanto pensassi. Mentre lo ascolto parlare, mi rendo conto che non posso fare a meno di giudicarlo. Mi sento ipocrita, ma lo giudico lo stesso.

Il discorso sul Dark Tourism è divisivo quanto attuale. I sostenitori delle sue forme più estreme ne esaltano soprattutto i benefici economici per le popolazioni locali. Anche questo è un frammento di realtà, altrimenti non avremmo assistito, in tempi recenti, agli appelli turistici surreali dei talebani in Afghanistan o ai tour organizzati per osservare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Forse pecunia non olet, ma concedetemi un po’ di sdegno personale, anche senza fini moralistici. I critici sottolineano gli abusi sia etici che ecologici legati a quello che viene definito “turismo dell’ultima possibilità”, che prevede la visita a luoghi minacciati dal cambiamento climatico. I ghiacciai svizzeri, per dirne una. Opinioni, idee, discussioni fanno pendere l’ago della bilancia etica e morale individuale da una parte o dall’altra. La mia come quella di tutti gli altri.

A Gwangju, alla fine, non ci sono andato. Arrivati a questo punto, mi piacerebbe dire che ho evitato perché spinto da una consapevolezza più alta, da una rivelazione chiarificatrice e illuminante. La realtà è che mi ha salvato la pigrizia. Il viaggio in treno era troppo lungo, il memoriale troppo distante dalla stazione. Non ho portato un ciclamino bianco – sì, nel frattempo ho cercato il nome di quel fiore – come tributo per le vittime. Continuerò a farlo nella mia immaginazione, dove non manco di rispetto a nessuno.

Sono però stato nella DMZ, la zona demilitarizzata al confine tra Corea del Sud e Corea del Nord. Quindi la mia parte da Dark Tourist, nella sua definizione più ampia e tra mille dubbi su quanto fosse giusto, l’ho fatta anche io.

Forse applico al turismo la stessa definizione che Mark Twain applicava all’umorismo, quando lo vedeva come una metaforica somma di tragedia e tempo. Quando la tragedia è troppo fresca non trovo niente da ridere, non trovo nulla da visitare. Smetto prima di cadere nella retorica.

Quello che mi rimane è un che di irrisolto, un tarlo che mi porterà a valutare caso per caso le mete dei miei tour, tra il desiderio di scoperta e la volontà di credere che esista ancora qualcosa che non si può o non si deve comprare. O almeno, che non voglio e che non devo comprare io.

Suona come una ricerca di assoluzione, lo so. E forse lo è davvero.

Dark Tourism

Diderot 17.06.2019, 17:05

Contenuto audio