E tu, ci credi alle stelle cadenti? Ecco perché potresti, ed ecco perché no. Le risposte sono nelle stelle, ma anche in scienza, letteratura, cinema, arti figurative e mitologia.

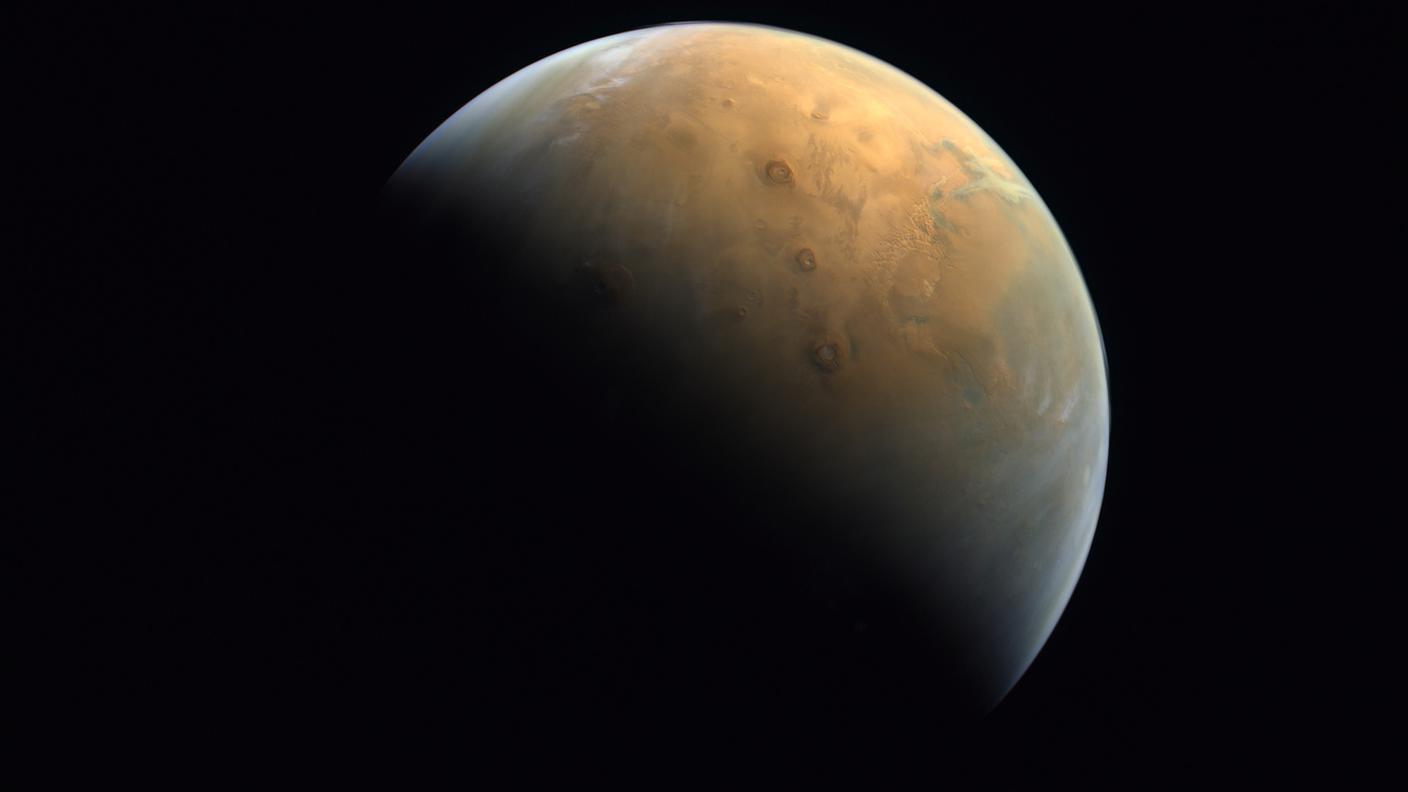

Innanzitutto, scientificamente il nome “stelle cadenti” è una bugia. Non sono né stelle, né cadenti. Sono, invece, sassi. Più precisamente piccoli frammenti di roccia che entrano nell’atmosfera terrestre e s’incendiano a causa dell’attrito con l’aria, lasciando una scia luminosa nel cielo. Avvistabili tutto l’anno, intorno al 10 agosto (fino, circa, al 20 dello stesso mese) lo sono di più; questo avviene grazie alle Perseidi, piogge meteoriche causate dai detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle.

Capiamo dunque che “stella cadente” e “cometa” non sono sinonimi: la cometa ha una testa e una coda, è un oggetto celeste di ghiaccio, roccia e polvere che orbita attorno al sole, talvolta visibile per giorni o perfino settimane. Dalle scie che lasciano dietro di sé le comete possono derivare stelle cadenti. È il caso di quelle della notte di San Lorenzo.

Benché si tratti solo di sassi, hanno ispirato artisti di tutti i tempi. Partiamo dalla letteratura, con Giovanni Pascoli e la sua interpretazione malinconica, la celebre X Agosto. Qui le stelle cadenti diventano lacrime, un padre ucciso ingiustamente diventa una rondine, il mondo è “atomo opaco del Male”, mentre il cielo è lontano - piange con l’autore, ma piange stelle.

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

Dante stesso ha utilizzato questa metafora. Tutte e tre le cantiche della Divina commedia finiscono con un richiamo alle stelle, ma a quelle cadenti (“Vapori accesi”) dedica una menzione meno speranzosa, nel Purgatorio, IV canto. Qui le anime piovono su di lui appena si accorgono che possiede un’ombra, che è dunque un vivente; lo assediano, gli chiedono di essere ricordate tra i vivi, e sono per lui come le stelle nella notte d’agosto. È l’ombra attratta dalla luce, la luce attratta dall’ombra.

Gustave Dore, Purgatorio, 1833

La malinconia intrinseca del 10 agosto non è sfuggita neanche a Wisława Szymborska, che nella sua poesia Cadenti dal cielo scriveva:

La magia se ne va, benché le grandi forze

restino al loro posto. Nelle notti d’agosto

non sai se la cosa che cade sia una stella,

né se a dover cadere sia proprio quella.

E non sai se convenga bene augurare

o trarre vaticini. Da un equivoco astrale?

Quasi non fosse ancor giunta la modernità?

Quale lampo ti dirà: sono una scintilla,

davvero una scintilla d’una coda di cometa,

solo una scintilla che dolcemente muore –

non io sto cadendo sui giornali del pianeta,

è quell’altra, accanto, ha un guasto al motore.

Pessimismo, quello di Szymborska, confermato da Trilussa. In La stella cadente il poeta romano immagina un cielo così carico di stelle da prendersi «er lusso de buttalle via», e aggiunge: «ad ognuna che casca penso spesso / a le speranze che se porta appresso». Nessun poeta è sopravvissuto alla disillusione da stella cadente.

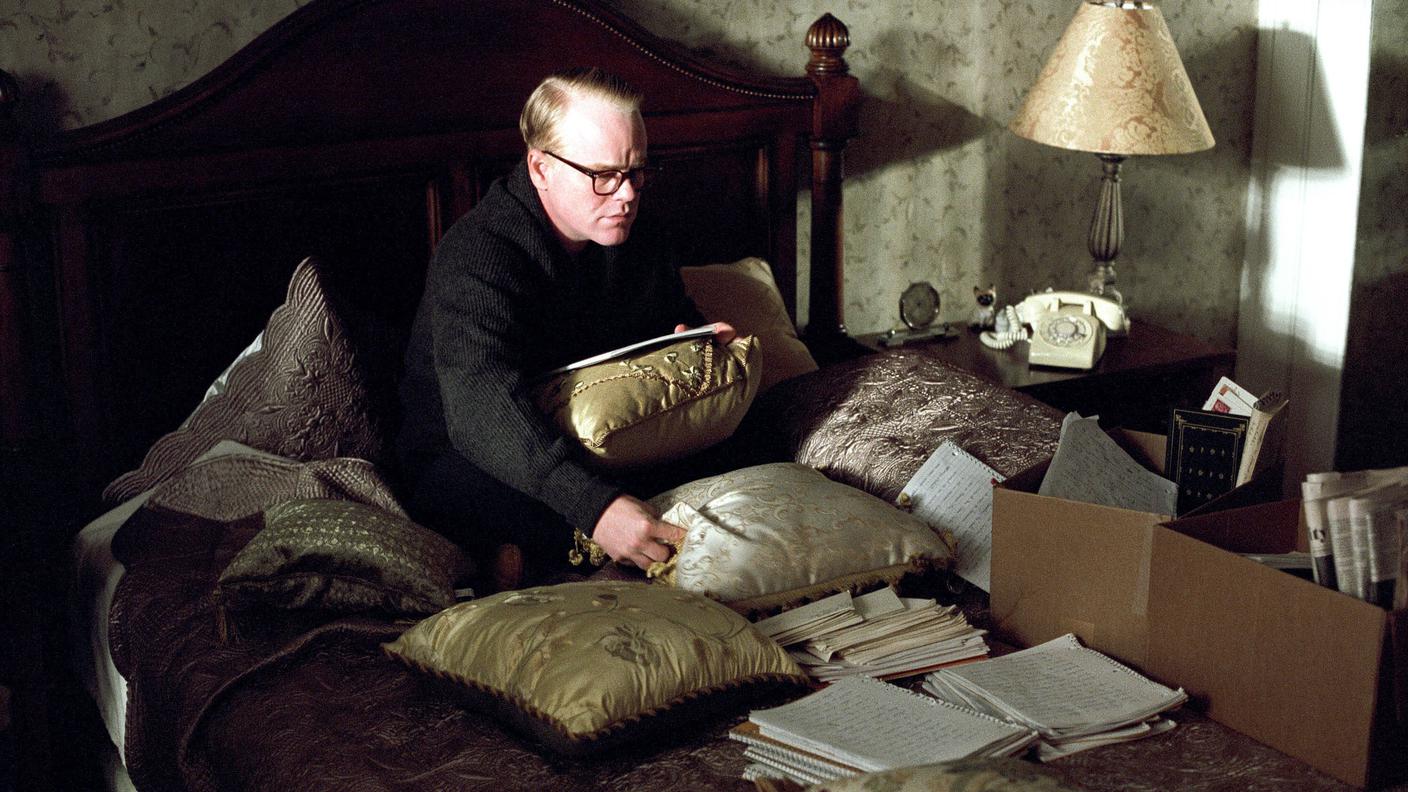

E i registi? Non si può non citare La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani (1982), film vincitore del Grand Prix a Cannes. È il 10 agosto 1944 nel villaggio di San Miniato in Toscana, e sotto l’occupazione nazista gli abitanti trovano conforto e speranza proprio nelle stelle cadenti. Sembra valida la frase di Jean-Claude Servais per cui: «Il momento richiede ottimismo, conserveremo il pessimismo per tempi migliori». È talvolta chi è molto triste a guardare il cielo, e non il contrario.

Film di un tipo molto diverso è il più recente Stardust, dal romanzo di Neil Gaiman, in cui il protagonista s’innamora di una stella cadente che diventa una sorta di divinità personificata, a fronte invece di una donna superficiale che l’ha sempre rifiutato, e che - noi lo capiamo all’inizio, lui lo capirà alla fine - non lo merita.

È nelle arti figurative che troviamo le interpretazioni più originali, in Stelle cadenti di Juan Mirò, ma anche nell’omonimo quadro di Pollock. Benché non caschino, quelle di Van Gogh non possono non essere ricordate: La notte stellata, ma anche La notte stellata sul Rodano. Scriveva: «Quando sento il bisogno di religione, esco di notte a dipingere le stelle». Van Gogh fu fedele al soggetto rappresentato dalla XVII carta dei tarocchi per tutta la vita. Carta positivissima, a prescindere dal numero 17.

La notte stellata, Van Gogh, 1889

Negli anni Novanta sarà Anselm Kiefer a regalarci i migliori quadri con stelle cadenti. Salvo poi, nella cultura pop, diventare simbolo ambiguo; nel gioco di Yu-Gi-Oh “Stella cadente” è una carta trappola.

Una notte di desideri

RSI Shared Content DME 09.08.2021, 11:21

Dunque: credere o non credere alle stelle cadenti? Festeggiare o non festeggiare il 10 agosto? Arriviamo al mito, e anche - seguendo Van Gogh - alla religione.

Per i cristiani il 10 agosto 258 uno dei 7 diaconi della chiesa di Roma fu martirizzato, e le stelle cadenti sarebbero appunto il pianto del cielo che ricorda la morte di San Lorenzo, protettore dei sogni.

Notevolmente meno triste la versione dei Romani: il dio legato alla fertilità, Priapo, garantiva un raccolto abbondante in quelle notti; le stelle cadenti non erano altro che il dio che eiaculava sul mondo.

Tra dolore e sesso, malinconia e speranza, c’è un’ultima versione che va ricordata, ed è quella russa. E cioè il mito affascinante legato alla notte di Ivan Kupala. Ivan è la versione slava di Giovanni Battista, Kupala viene da kupat’, “bagnare” (o, secondo James Frazer, l’autore del Ramo d’oro, il riferimento a una dea della fertilità). La notte di Ivan Kupala è ancora per molti giovani celebrata con l’acqua, col fuoco e con la terra. Per il fuoco c’è un falò: le coppie si tengono per mano, se riescono a non staccarsi l’amore durerà. Per l’acqua, simbolo di purificazione, rinascita e fertilità, ci si fa il rituale bagno nei fiumi o nei laghi, talvolta nudi. Per la terra, le ragazze intrecciano corone di fiori, che lasciano galleggiare nell’acqua corrente. Se la corona affonda, l’amore finirà; se scorre via, l’amore è vicino; se gira in tondo, c’è confusione nel cuore. La notte di Ivan Kupala è un rito di passaggio tra giovinezza e maturità, tra il regno del visibile e quello dell’invisibile. Una notte in cui tutto è possibile.

Tornando alla domanda iniziale (credere o meno alle stelle cadenti), sembra che il segreto sia uno: ricordarsi che per alcuni le stelle sono solo sassi; che per altri, invece, anche un sasso può essere una stella.