Si è detto più volte, non senza valide ragioni, che se una catastrofe naturale dovesse distruggere e cancellare ogni tratto di Dublino, la città sarebbe facilmente ricostruibile in base alle tracce e alle indicazioni lasciate da James Joyce. Lo stesso discorso vale per altre città reinventate dalla letteratura: la Zurigo di Gottfried Keller, la Buenos Aires di Borges, la Pietroburgo di Dostoevskij, la Vienna di Musil e la Lisbona di Pessoa, solo per citare alcuni esempi, ma l’elenco sarebbe lunghissimo.

C’è tuttavia una città che forse più di ogni altra esiste sulla carta e la cui topografia pare quasi confondersi con alcune delle più belle pagine della letteratura: si tratta di Praga, luogo magico rievocato in un bellissimo libro di Angelo Maria Ripellino, la “città d’oro” col suo “soporoso tenebrismo” (la definizione -magnifica- è dello stesso Ripellino), le sue cento torri e il fascino intenso e sfuggente, che nei primi decenni del Novecento è stata non solo un fecondissimo luogo d’incontro di etnie diverse e un grande centro culturale, ma anche -e soprattutto- lo sfondo di una pungente malinconia e di uno struggimento indefinito.

La cultura praghese di quel periodo -dall’inquietante Kafka al sentimentale Werfel, dal disincantato Rilke all’angoscioso Kubin, ma anche in questo caso gli esempi sarebbero numerosi e bisognerebbe aggiungere almeno Hašek, Meyrink e la corrente boema del dadaismo- ha indagato con scettica e lucida disillusione il tramonto della vecchia Europa e dei suoi valori, la perdita definitiva della dimensione verticale della vita e di un cosmo organico di categorie, coordinate e significati.

In quegli anni decisivi, così come Vienna, secondo le celebri parole di Albert Ehrenstein, diventò una “stazione meteorologica della fine del mondo”, anche Praga si trasformò in un punto prospettico, un orizzonte ideale che fu principalmente luogo dell’addio e del congedo, in senso reale e metaforico. Il crollo dell’Impero absburgico, che rimescolò tutte le carte nell’area centroeuropea, fu concretamente avvertito come una perdita e più ancora come un’amputazione, soprattutto da parte degli scrittori di lingua tedesca, per i quali Praga si trasformò in una sorta di frontiera, una patria perduta e inattingibile, ma subito eternata nell’ambra del mito e della leggenda. Rilke la abbandonò fin dal 1896, a soli 21 anni, Werfel nel 1912, Kafka vi sopravvisse fin quasi alla morte, nel 1924, lamentandosi più volte di come le grinfie della città, madre e matrigna, lo tenessero prigioniero. Ma ci fu anche chi rimase a Praga ben più a lungo e la abbandonò solo nel momento in cui le circostanze non permettevano altra scelta. E’ il caso di Johannes Urzidil, che lasciò la città natale all’età di quarantadue anni, costretto all’esilio nel momento in cui le ombre hitleriane si stavano facendo sempre più minacciose.

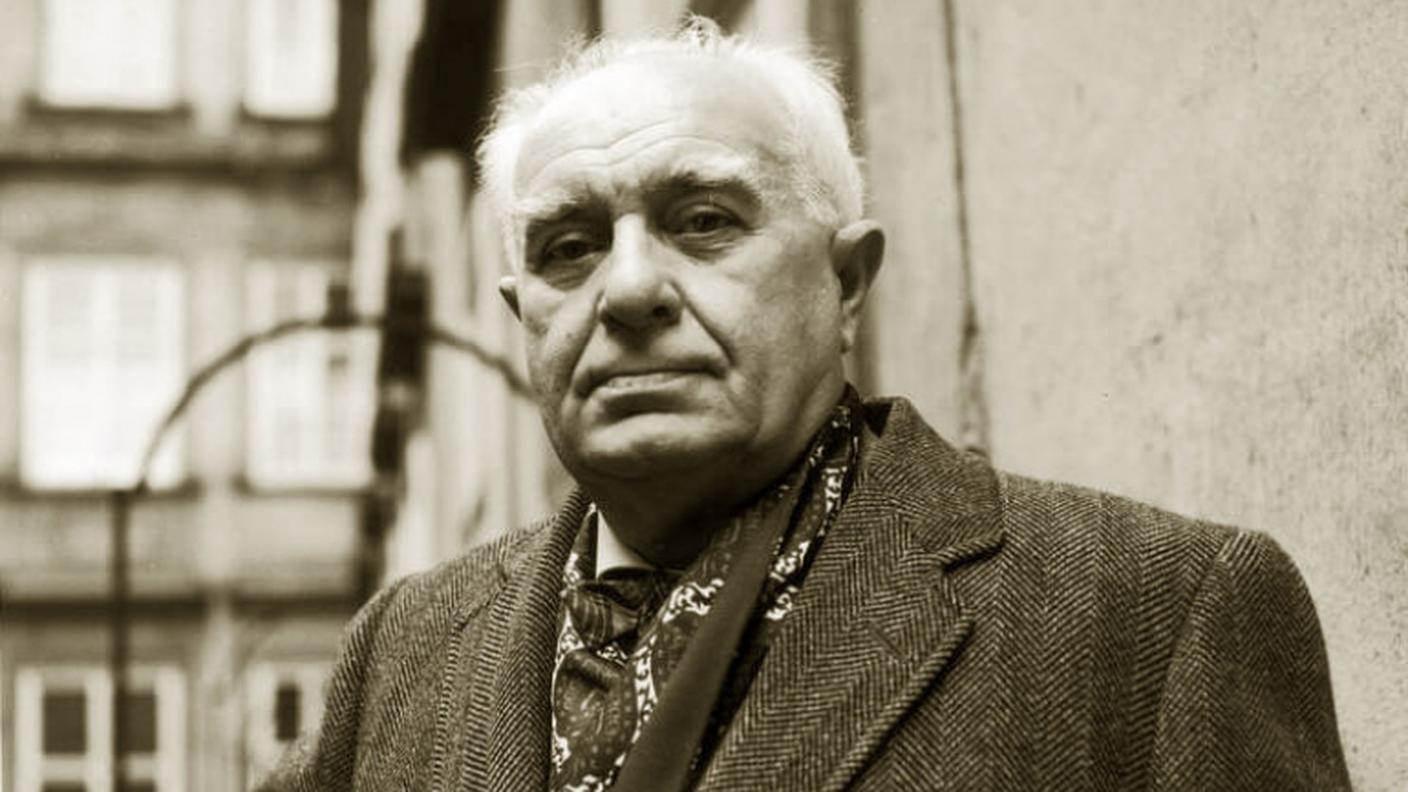

Autore «distillato e attento» che ha costruito la propria opera su «un vivissimo arazzo di memorie tutte vissute in prima persona», come lo ha felicemente definito il compianto Italo Alighiero Chiusano, Urzidil è stato più un epigono che un protagonista. Però è stato un grande epigono nel senso che Thomas Mann dava alla parola, attribuendole il valore della testimonianza e insieme della presa di coscienza, e per farlo si è servito con maestria di robuste e consolidate forme narrative ottocentesche, rilette però con delicata e vibratile sensibilità novecentesca. Ecco perché molte sue pagine dedicate alla “città d’oro” ci risultano ancora oggi insuperabili nel loro struggimento e nella loro magica forza rievocativa.

Nato nel 1896, studente alla vecchia università tedesca e poi caporale scelto dell’esercito austroungarico nel corso del primo conflitto mondiale, Urzidil si accostò alla letteratura intorno agli anni Venti, inserendosi con esiti piuttosto discontinui nella corrente dell’espressionismo. Le opere in versi e in prosa di questo primo periodo riprendono in maniera insistita le tipiche tematiche dell’epoca, soprattutto il cosmopolitismo, ma nel segno di una retorica e di un compiacimento letterario in seguito stigmatizzato e rinnegato dallo stesso Urzidil.

Nel frattempo era morto Kafka (Urzidil, suo carissimo amico, tenne il discorso commemorativo ufficiale), e poi gli eventi avevano assunto una piega estremamente sfavorevole, anche perché il revanscismo slavo, fomentato dal crollo della monarchia asburgica, costrinse alla fuga larghe schiere della minoranza tedesca, fino a quel momento dominante sul piano culturale. Urzidil capisce chiaramente che la situazione sta precipitando, ma il grande amore per Praga lo spinge a restare fino all’ultimo e ben oltre la soglia del pericolo. Fuggirà infatti nel 1938, riparando inizialmente in Inghilterra e poi, nel 1941, negli Stati Uniti.

Si scrive (e forse si vive veramente) sempre “dopo la fine”, nella reinvenzione e nella memoria che rimodellano e danno un senso alle morte scaglie del passato, ha osservato Isaac Bashevis Singer, massimo rievocatore di un altro “mondo perduto”, quello dell’ebraismo dell’Europa orientale. Non a caso, è proprio durante l’esilio americano che Urzidil conosce la stagione più felice dal punto di vista creativo. Nel suo primo capolavoro, “L’amata perduta” (1956), Praga si profila come un orizzonte magico e al tempo stesso reale, al cui interno l’io-narrante vede trascolorare nella memoria le molteplici immagini della propria adolescenza, l’ingresso nella vita adulta e infine il penetrante dolore del congedo, così espresso in un passo particolarmente rivelatore: «Chi canterà, se io non ci sono, la melodia delle case e delle strade, il tardo bagliore del sole sui merli delle torri, la pensosità delle cariatidi, chi intonerà il canto sommesso delle vecchie venditrici di ciambelle nel parco, i destini delle sponde del fiume e la maestà dei loro ponti?». La città si trasforma quindi in un simbolo della familiarità e della lontananza, all’insegna di un’irrisolta dialettica di ritorno e commiato, nostalgia e distacco, ironia e sofferenza.

Ma la “Praga magica” costituiva per Urzidil anche l’ultimo brandello dell’universalismo asburgico, che faceva di ogni singolo luogo della città uno spazio immateriale in cui ci si sentiva “daheim”, a casa propria. Ecco perché il suo alter-ego Karl Weissenstein, lo scettico e disilluso protagonista del secondo capolavoro, il polifonico “Trittico di Praga” (1960), sa di essere nient’altro che «un “revenant” austriaco”», uno spettro che ritorna da tempi e mondi lontani, ma sa anche di essere “hinter-nazionale”, di vivere cioè “hinter”, “dietro” le nazioni e i nazionalismi, in una città che pagina dopo pagina assume i contorni di un antro incantato in cui «mito, storie e presente fluiscono continuamente l’uno nell’altro». Il suo amico Kafka era morto ormai da tempo, ma è lecito pensare che avrebbe speso per il “Trittico di Praga” le stesse parole che aveva utilizzato per definire “L’educazione sentimentale” dell’amatissimo Flaubert: «Libro di ogni incanto e di ogni disillusione». Perché nel “Trittico di Praga”, con urbanità tipicamente mitteleuropea, Urzidil passa in rassegna per l’ultima volta l’atmosfera irripetibile della “Praga magica”, ne rievoca con grazia affettuosa ma talora anche con ruvida concretezza i motivi e le memorie, quasi a volersi definitivamente congedare. E sarà così, infatti, perché le sue opere successive, in particolare la raccolta di novelle “La foglia dell’elefante” (1962), toccheranno temi molto lontani da Praga, con esiti piuttosto diseguali e comunque non paragonabili alle vette raggiunte coi due capolavori.

Alla fine degli anni Sessanta, stanco dell’american way of life e desideroso di riavvicinarsi all’“amata perduta”, ma nell’oggettiva impossibilità di tornare a Praga, Urzidil si stabilì provvisoriamente a Roma, dove morì pochi mesi dopo, a 74 anni, il 2 novembre 1970. Il primo dei due capolavori, “Trittico di Praga”, era uscito in traduzione italiana tre anni prima, nel 1967, presentato da un allora giovanissimo Claudio Magris; il secondo, “L’amata perduta”, seguirà nel 1982. «Il mondo è un ponte. Attraversalo, ma non stabilirvi la tua dimora», dice un passo del “Trittico di Praga”. Con Johannes Urzidil, in quel lontano giorno di novembre, se n’è andato uno degli ultimi testimoni della vecchia Europa. Quella vecchia Europa che lo stesso Urzidil aveva magnificamente riassunto in un simpatico aneddoto: nel 1941, a New York, appena sceso dalla nave e all’inizio dell’esilio americano, lo scrittore aveva incontrato casualmente un’anziana coppia di origine boema. Il successivo scambio di battute restituisce davvero tutta l’essenza di un mondo perduto: «Da dove viene?» - «Sono un tedesco di Praga…» - «Oh, di Praga… Ma allora lei è di una grande citta!».