La geografia del danno, pubblicato dall’editore milanese La nave di Teseo, a dirla tutta non è un romanzo, ma la storia vera della famiglia dello stesso De Carlo.

Una storia che comincia quando De Carlo scopre, dal padre, che sua nonna è appena morta. Il problema è che lui, il padre, aveva sempre raccontato ai figli che la nonna era già scomparsa da decenni. E invece, no: viene rivelato che questa nonna era in vita, ma completamente ignota al resto della famiglia.

Lo scrittore, a decenni di distanza, si mette a indagare. Cerca di ricostruire la sua saga familiare, di scoprire più cose possibile sui suoi antenati, a partire proprio dalla nonna, un’attrice cilena che aveva abbandonato il figlio quando era piccolo. Così finisce per raccontare tutti i personaggi di due famiglie, quella originaria del Cile e quella italiana, che si erano unite, incontrate, scontrate tra fine Ottocento e primo Novecento, viaggiando tra Europa, Africa e America, in tempi assai più difficili di quelli in cui viviamo noi.

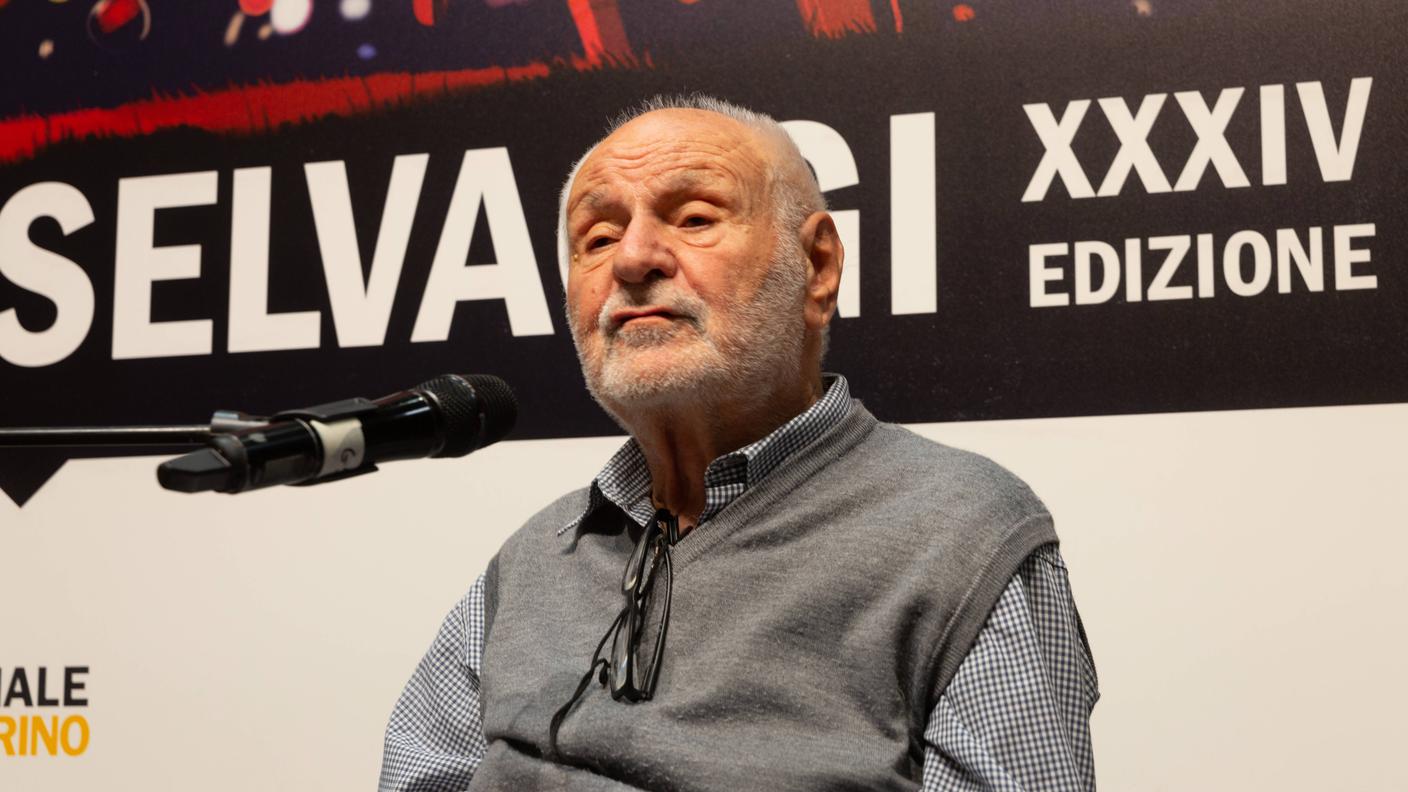

Dunque, perché dovrebbe interessare – a noi che manco li conosciamo – la storia della famiglia di Andrea De Carlo? Sarà banale dirlo, ma tra i motivi c’è senza dubbio il fatto che, beh, la racconta lui. De Carlo ha alle spalle una carriera di narratore lunga quarant’anni, ha avuto grande successo soprattutto tra gli Ottanta e i Novanta, a partire ovviamente da Due di Due: tre milioni di copie vendute. Ma De Carlo è anche un musicista, un illustratore e pittore che spesso disegna le copertine dei suoi libri, a vent’anni faceva l’assistente fotografo di Oliviero Toscani, a trenta lavorava con Fellini e Antonioni, insomma: una figura centrale della cultura italiana dell’ultimo mezzo secolo. Ma soprattutto, uno che sa raccontare storie.

In La geografia del danno mette insieme una vera saga familiare. Se fossimo in America sarebbe un grande romanzo americano, invece è italiano – e non è un romanzo, perché è tutto vero: «Scrivere implica un processo di autoanalisi. Richiede una consapevolezza, a meno che uno non sia uno di quegli scrittori puramente istintivi che scrivono solo con la pancia. Ma è una categoria molto limitata. Noialtri dobbiamo riflettere non solo su cosa vogliamo scrivere, ma anche sul senso di quello che facciamo. Devi essere in contatto con te stesso, ma anche con il mondo esterno, altrimenti diventa un soliloquio, una specie di ossessivo diario in pubblico. Che pure è molto diffuso».

«Esiste tutta la letteratura di autoconfessione, di autorappresentazione – continua De Carlo – che secondo me non porta a sostanziali miglioramenti. Detto questo, ogni libro che scrivi richiede un modo diverso di essere raccontato, per cui è come se continuassi a cercare angolazioni diverse. Devi scoprire nuove capacità. La geografia del danno, ad esempio, è una storia vera, non è un romanzo. E allora ho capito da subito che dovevo avere un approccio molto più “sfrondato”, cioè con meno lavoro sul dettaglio, e più libertà dall’io. Che è un paradosso, perché parlo dei miei nonni, dei miei bisnonni, dei miei genitori, e ci sono anch’io in qualche scena di cui racconto, però scrivendo mi sentivo libero dall’io “dell’autore, che a volte diventa ingombrante e pesante anche per chi scrive».

Tra personale e politico

Alice 05.07.2025, 14:35

Contenuto audio

Michele R. Serra: Lei oggi ha un appartamento sui navigli di Milano, che è a pochi passi dalla casa in cui abitava da piccolo con i suoi genitori. La casa dove avviene la rivelazione che dà il via alla storia raccontata nella Geografia del danno. È un viaggiatore, ha vissuto negli Stati Uniti, in Australia, però poi è tornato in Italia, e ha una casa nello stesso quartiere di Milano in cui è cresciuto. La geografia del danno racconta proprio questo movimento: le nostre radici ci tengono attaccati a un luogo. Noi ci allontaniamo, ma poi alla lunga finiamo per tornare, con un movimento elastico.

Andrea De Carlo: Credo che ognuno di noi abbia bisogno di trovare una qualche familiarità con un luogo. Una familiarità che ti puoi costruire, naturalmente, anche in un luogo in cui non sei affatto nato e cresciuto. A me è capitato di tornare a Milano, in questa zona, perché è una zona che per me ha più carattere di altre. Mi piace il fatto che ci sia l’acqua, che a Milano è una presenza molto rara. Sono rimasti solo due navigli, ma un tempo Milano era una città d’acqua, coi canali che giravano tutt’intorno Oggi a Milano ci sto poco, però ho sempre mantenuto una base qua… Forse ha a che fare col bisogno di avere un qualche tipo di radice.

Lei come scrittore si è tenuto sempre a distanza di sicurezza dall’autobiografia diretta. È un fatto casuale o una scelta consapevole?

Mi ricordo quando è uscito il mio primo libro, ormai un sacco di anni fa… si chiamava Treno di panna, e c’era dentro un personaggio di un ragazzo che arrivava a Los Angeles e non sapeva bene cosa fare. Quel libro era scritto in prima persona, e mi ricordo che i giornalisti che mi intervistavano allora davano per scontato che fosse una storia autobiografica. Ma non lo era, nel senso che i luoghi erano luoghi che conoscevo, ma il personaggio era lontanissimo da me. Avevo bisogno di creare una prospettiva, di allontanare il protagonista da quello che ero io veramente.

L’autobiografia l’ho sempre usata nel senso di conoscenza della materia: ho sempre pensato che sia molto meglio scrivere di luoghi, di persone, di rapporti che conosci, perché se no fai un lavoro di seconda mano. Per carità, puoi immaginarti qualunque situazione, se hai fantasia… però è meno interessante.

Detto questo, poi ho sempre scritto romanzi, costruiti mescolando degli elementi di realtà con elementi di immaginazione, quindi proiettandoli in un’altra dimensione. Qua invece è un’altra storia, una storia a cui giravo intorno da tanto. Una storia di famiglia, di questa nonna cilena che non ho mai incontrato, di cui ho sempre saputo troppo poco, e la cui esistenza mi è stata nascosta finché poi non è morta davvero… Quindi avevo bisogno di scoprire cosa fosse successo veramente, chi fosse lei, chi fosse mio nonno, e chi fossero quelli che erano venuti prima dei bisnonni.

Quindi non lo chiamiamo romanzo, in questo caso. Come lo chiamiamo?

Non è un romanzo, non è autofiction… è una storia vera. Non so bene in quale categoria possa rientrare, ma è una ricerca storica. Parlo di personaggi che sono nati nell’Ottocento, ma poi da lì arrivo a me e mia sorella, quindi arrivo a oggi.

Lei in effetti è storico di formazione. Si è dato qualche regola per scrivere questo tipo di storia, questa autobiografia?

Quello che mi interessava era inserire le storie personali dei personaggi di cui parlo – cioè dei miei parenti – nella storia più generale. Nessun personaggio è avulso dal contesto, per cui risalendo il tempo ho incontrato tutta la storia delle migrazioni degli italiani in varie direzioni… i miei bisnonni piemontesi erano andati addirittura in Cile, che era veramente all’altro capo del mondo. I miei bisnonni siciliani invece erano andati in Tunisia, e anche di questo, dell’immigrazione degli italiani in Nord Africa, non si parla quasi mai. Ma a un certo punto c’erano in Tunisia più di 80.000 italiani, e quasi tutti siciliani, fra l’altro. Poi c’è stata la prima guerra mondiale, poi la seconda, ci sono state epidemie… Il mio lavoro è stato rintracciare i fili di storie personali e scoprire che queste storie personali facevano parte di storie collettive.

"La geografia del danno", di Andrea De Carlo, La nave di Teseo (dettaglio di copertina)

Entriamo dentro questa storia: una delle cose più incredibili è il fatto che – dopo questa grande rivelazione iniziale, dell’esistenza della nonna –nessuno sente il bisogno di incalzare i familiari per avere più informazioni. Come funziona questo meccanismo di incomunicabilità che spesso raggiunge il suo massimo dentro le famiglie?

Dunque, io percepivo l’assenza di questa nonna. Il fatto che l’esistenza della nonna fosse stata nascosta a me e mia sorella, corrispondeva chiaramente a un elemento molto doloroso e traumatico. Mi ricordo quando io e mia sorella eravamo bambini, un sacco di volte avevamo chiesto a mio padre, come mai il nonno non ha una moglie? E ogni volta ci rispondevano che la nonna è morta quando il papà aveva due anni. Quando finalmente lui ci ha rivelato che quella donna era stata viva fino al giorno prima, io ormai avevo trent’anni. Ed è stato subito evidente che per lui era stato un problema enorme, l’assenza di questa figura. Lui si era sentito tradito, abbandonato al punto che non aveva nemmeno mai voluto scoprire quali fossero le sue ragioni.

Quindi, preso atto di questa situazione è necessario capire anche che tra me e mio padre non c’era una confidenza quotidiana dove io gli parlavo dei miei problemi e lui dei suoi. Oggi i rapporti fra genitori e figli sono molto diversi. Allora, quando ero bambino e poi adolescente, i rapporti non erano questi di oggi. Erano rapporti in cui c’erano dei filtri di pudore, di ruolo. Per cui un padre, per esempio, non poteva mostrarsi debole, non poteva rivelare le sue lacune, le sue carenze. Infine, credo anche che fino a un certo punto della vita non siamo così interessati a risalire alle nostre origini. Se me l’avessero chiesto quando avevo vent’anni o trenta, chi fossero i miei bisnonni, avrei detto che non sapevo niente di loro e che non m’interessava. Poi però ti poni delle domande, a mano a mano che vai avanti.

La memoria è come un muscolo (4./5)

In altre parole 05.06.2025, 08:18

Contenuto audio

Lei parla dei suoi genitori come di una coppia con dei problemi – litigi, tradimenti – ma comunque scolpita nella roccia. Due persone unite tra loro anche più che nei confronti dei figli, da una complicità fortissima. Crede che questo tipo di coppia sia qualcosa che esiste anche oggi? O era inevitabilmente un prodotto dei tempi, di regole e ruoli che erano più difficili da rompere, un tempo. L’accordo matrimoniale era pressoché indissolubile, però poi gli uomini – ma forse anche le donne – avevano una seconda, una terza famiglia…

In realtà loro erano un esempio di coppia anomala dal punto di vista della convenzione, nel senso che mia madre, quando ha incontrato mio padre, era sposata. In quegli anni non era normale che una donna lasciasse il marito, sviluppasse una storia travolgente con un nuovo uomo, alla luce del sole. Detto questo, certamente credo che sia un fatto generazionale, legato a una cultura che oggi probabilmente non c’è più. Mia madre, intendiamoci, era una persona di estremo rigore intellettuale, era una donna contraria a qualunque tipo di possesso. Ad esempio, mio padre magari sarebbe stato anche contento di avere un appartamento suo, di proprietà, ma mia madre assolutamente negava questa possibilità. E così hanno vissuto in affitto tutta la loro vita.

Parte di questo rigore era anche un’idea, o un’ideologia, in cui loro si erano forgiati, attraverso la Resistenza, l’antifascismo. Tempi in cui la solidarietà e la complicità diventavano una questione di vita o di morte, perché una persona poteva tradirti e finivi fucilato, arrestato… cosa che era successa a molti loro amici.

Quindi, erano anni molto duri. Quando loro erano ventenni avevano forgiato l’acciaio di un rapporto solidissimo. Poi mio padre era un uomo proiettato completamente verso il resto del mondo, e verso un sacco di altre donne. Però c’era questo accordo indissolubile.

Sembra che tutto il libro rappresenti l’incontro/scontro tra due forze fondamentali: l’ordine di una famiglia, il caos dell’altra. Gli opposti si attraggono, ma poi… è una tragedia.

Allora, che si attraggano, è sicuro. E nel libro è proprio dimostrato da mio nonno Carlo e mia nonna Doralice, che avevano dei retroterra completamente diversi. Il nonno Carlo era nato in Tunisia da una famiglia siciliana, e la nonna Doralice era nata in Cile da una famiglia piemontese. Piemontesi e siciliani ancora oggi sono molto diversi, ma figuriamoci alla fine dell’Ottocento! Parlavano lingue diverse, vivevano in mondi intellettuali diversi.

In più, il lato cileno era fatto di artisti: uno dei miei prozii è diventato compositore, direttore d’orchestra. Un altro faceva l’attore e regista, un altro ancora faceva il tenore, la mia stessa nonna ha fatto l’attrice, per un certo numero di anni. Invece dal lato siciliano erano improntati a un rigore assoluto. Insomma, venivano da origini molto modeste, ma avevano costruito delle carriere con la serietà, con l’impegno quotidiano. Quindi certamente si attraevano, Carlo e Doralice, perché erano due opposti. Però poi spesso gli opposti creano una situazione insostenibile: una delle due parti si sente in gabbia, trascinata in un ambiente che non le appartiene.

Parlando del personaggio di sua nonna, alla fine si capisce che era una donna libera, soprattutto.

Era libera davvero. Io la vedo sempre come nella fotografia che ho messo sulla copertina del libro: in quella foto c’è lo sguardo di una ragazza piena di curiosità, di impazienza. La stessa curiosità che vedo nelle fotografie del mio bisnonno, che doveva essere un uomo estremamente eccentrico, fantasioso. Probabilmente anche l’idea di andare in Cile faceva parte, anzi sicuramente di un sogno, di una vita diversa… Questo luogo mitico sudamericano, così lontano, così difficile e pericoloso da raggiungere, ma che avrebbe regalato chissà quali nuove possibilità. Ecco, tutto questo c’è in lei. Che era sicuramente una donna libera, irrequieta, impaziente, con un sangue molto caldo. E il nonno, essendo siciliano, il sangue caldo ce l’aveva anche lui. Però lo teneva sotto controllo: io me lo ricordo come un uomo estremamente controllato, e quindi vedeva in lei forse anche dei lati che gli appartenevano, ma che lui non osava rivelare.

Adesso che il libro è finito, quali sono le sue sensazioni? Cioè, a cosa è servito scriverlo? Ammesso che abbia senso chiederlo a uno scrittore…

Mah, è servito a capire una parte del percorso di chi è venuto prima di me, a rispondere a domande che giravano nel retro dei miei pensieri senza che lo avessi mai voluto. Mi sembra di avere portato alla luce quello che era in ombra, e questo mi è servito a capire delle cose di me, ma anche a capire delle cose di cosa è successo. Cosa è successo agli italiani delle varie regioni, che dopo l’Unità d’Italia non hanno solo vissuto la festa di un Paese finalmente unito, ma anche una crisi profondissima che li ha spinti ad andarsene a centinaia di migliaia. Milioni.

Un cammino per la memoria

Alphaville 18.06.2025, 11:30

Contenuto audio