La popolarità mainstream di uno scrittore, si sa, viene decretata pubblicamente quando i suoi racconti diventano film, o serie televisive. Ma se il tuo romanzo diventa un film di sette ore, in bianco e nero, quasi completamente improvvisato, fatto di scene lunghissime, in cui la stessa inquadratura insiste sullo schermo per dieci, undici, dodici minuti (che, per inciso, è il limite di durata delle pellicole 35mm)? Forse il mainstream sta da un’altra parte.

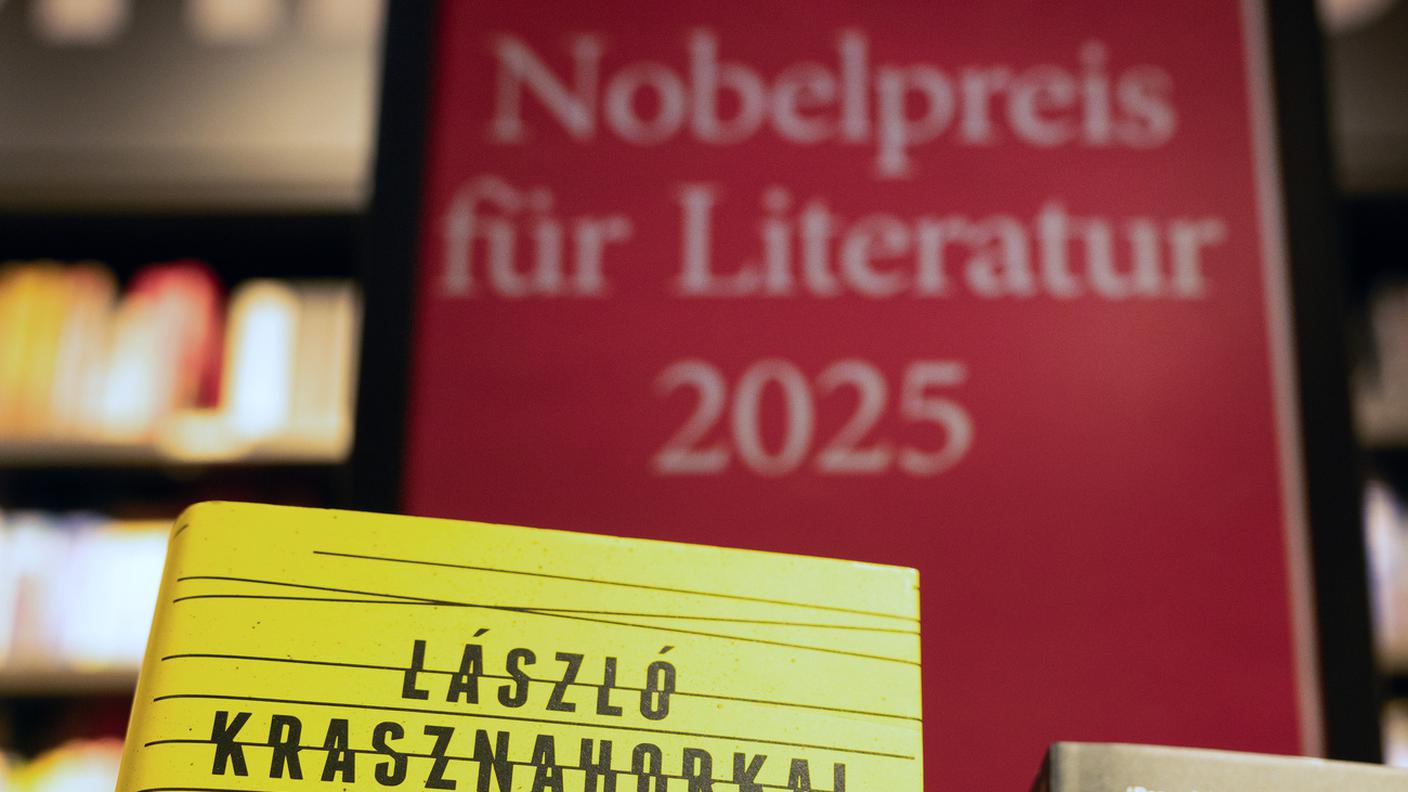

E allora c’è da ringraziare l’Accademia Svedese, se a László Krasznahorkai sarà dedicata più attenzione dal grande pubblico. Ma andiamo con ordine, altrimenti si rischiano fraintendimenti.

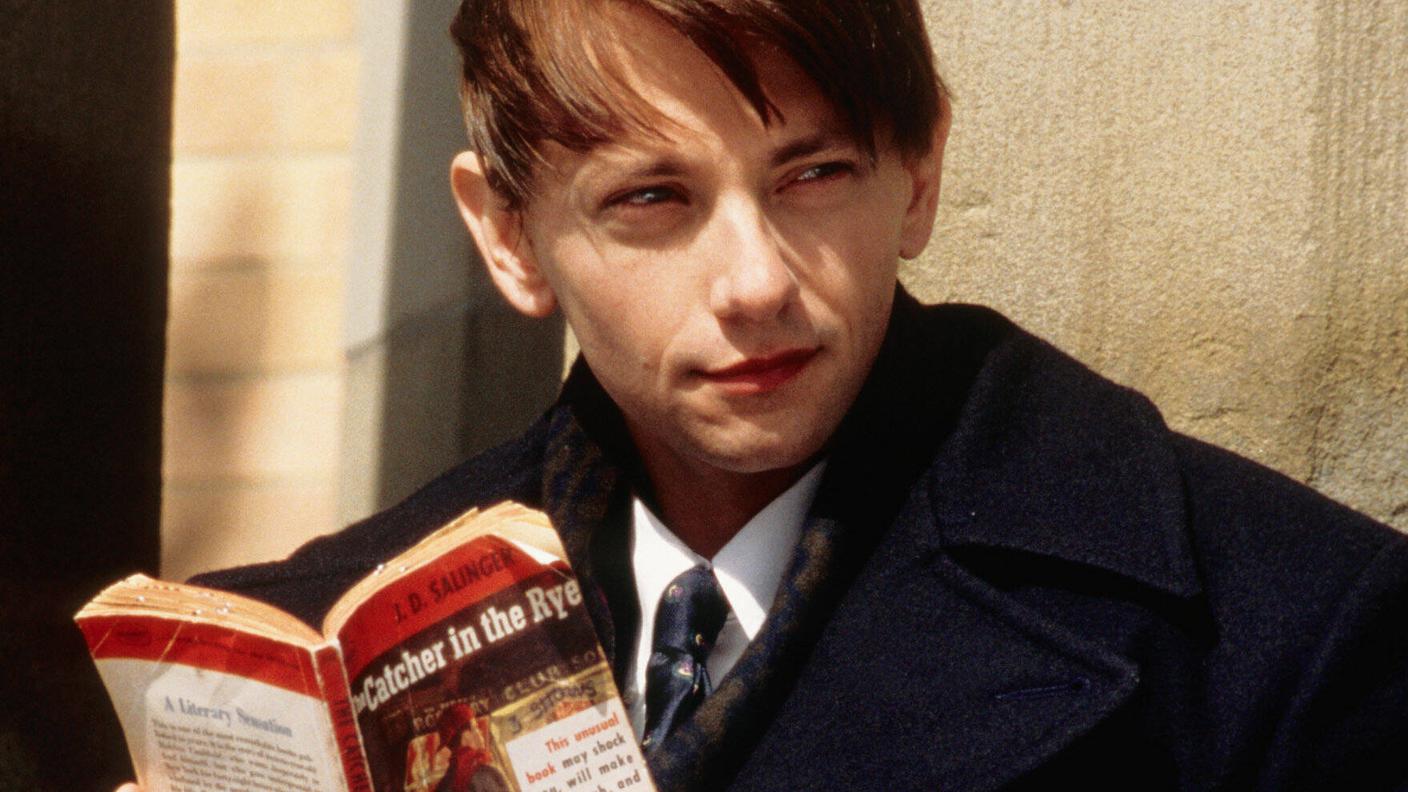

L’adattamento cinematografico di Satantango, in effetti, si può dire assai fedele al romanzo, esordio letterario (ormai vecchio quarant’anni esatti, 1985) del fresco premio Nobel per la letteratura Krasznahorkai: c’è il gruppo di disperati che vive in un piccolo villaggio nel vuoto della prateria ungherese; c’è l’ex-contadino sedicente imprenditore che torna al paese e subito ne diventa guida e messia (in realtà, è un truffatore); c’è, soprattutto, la densità di ogni scena sullo schermo, per rendere conto del maniacale lavoro sul tempo e sulle descrizioni svolto dallo scrittore. Béla Tarr, che ha diretto il film, grazie a quella pellicola è entrato nel novero dei favoriti della critica internazionale e del circuito dei festival (Krasznahorkai nel tempo gli ha fornito altri soggetti e altre sceneggiature, da Perdizione del 1984 a Il cavallo di Torino del 2011).

Dunque, forse László Krasznahorkai non era un nome da cartellone hollywoodiano, ma già negli anni Novanta era conosciuto dai cinefili. E allo stesso modo, se oggi la notizia arrivata da Stoccolma avrà sorpreso qualcuno, in realtà tra i lettori forti (perdonate l’espressione banale) il nome di Krasznahorkai è già al centro di notevole hype da almeno un decennio. Certo, la sua è stata una scoperta tardiva da parte dell’editoria occidentale, però ha creato un culto.

Il Nobel per la letteratura

Prima Ora 09.10.2025, 18:00

I primi a tradurlo sono stati gli editori tedeschi (del resto Berlino è la città in cui Krasznahorkai ha a lungo vissuto), ma l’esplosione vera è arrivata grazie all’entusiasmo della critica anglosassone. E anche in quel caso, il catalizzatore è stato un premio importante: il Man Booker International, arrivato nel 2015. A ruota, ecco le pubblicazioni in lingua italiana, da Bompiani. Prima Satantango nel 2016, poi tutti gli altri: Melancolia della resistenza, Guerra e guerra, Il ritorno del barone Wenckheim, fino al più recente Herscht 07769. Oggi il nome di Krasznahorkai, per il pubblico italofono, è legato inestricabilmente all’editore milanese, anche se a onor del vero la prima a puntare sulle sue opere è stata la trentina Zandonai, che oggi purtroppo annoveriamo tra le case editrici che hanno chiuso i battenti nell’ultimo decennio. Ma questa è un’altra storia. Meglio tornare su Krasznahorkai, e sui luoghi comuni legati al Nobel.

Dunque: è luogo comune che il Nobel sia un premio alla carriera, o all’apice della carriera, o a un autore che si vuole far scoprire, o ancora a un autore che rappresenta o ha rappresentato, in qualche modo, un’epoca. Da questo punto di vista, László Krasznahorkai può confermare tutte e quattro le ipotesi. La sua è una carriera letteraria gigantesca e finalmente riconosciuta anche al di fuori della sua terra Natale, tanto che si potrebbe considerare ancora al culmine – o forse il culmine è proprio Herscht 07769: 400 pagine prive di punti (tanto che è stato spesso promosso come romanzo composto da una sola frase) che parlano di neonazismo, fisica, Angela Merkel e graffiti. Allo stesso tempo, Krasznahorkai è uno di quegli autori ancora da scoprire, e che possono molto beneficiare dell’esposizione garantita da un Nobel. Ed è, infine, uno scrittore capace di dare corpo a un momento fondamentale della storia europea del Novecento: la fine del secolo breve rappresentata dal crollo dell’Unione Sovietica, e le macerie che si è lasciata dietro.

In una meravigliosa intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanni Santoni, che tra gli scrittori italiani è forse quello che più assiduamente lo ha raccontato nel corso degli ultimi anni, Krasznahorkai ha dichiarato di aver pensato di voler cominciare a scrivere «durante la castrazione di un maiale […] Quando avevo diciannove anni mi ero lasciato alle spalle la mia famiglia borghese, iniziando a vagabondare nell’Ungheria comunista. Ogni due o tre mesi cambiavo sia il mio luogo di lavoro sia la mia residenza: dovevo rendermi irreperibile per sfuggire al servizio militare comunista, non volevo essere costretto a fare il soldato. Fu così che mi ritrovai in una enorme stalla di vacche a fare il guardiano notturno. Abitavo in mezzo alla puszta, la grande pianura ungherese, e una mattina all’alba mi dissero di non andare a letto, perché avrei dovuto dare una mano in cortile a castrare dei maiali».

Difficile immaginare una situazione più da Europa dell’Est di quegli anni, e facile invece pensare che un’ispirazione nata in quel modo non potesse che portare alle storie disperate e ai personaggi sotterranei raccontati nei romanzi di Krasznahorkai.

Nobel per la letteratura a Laszlo Krasznahorkai

SEIDISERA 09.10.2025, 18:00

Contenuto audio

In tutti gli articoli che usciranno su giornali e riviste tra oggi e domani, troverete la parola “Apocalisse” (generalmente legata a una nota citazione di Susan Sontag, come del resto ha scritto anche la stessa Svenska Akademien), e non è sbagliata. I romanzi di László Krasznahorkai raccontano grandi e piccole apocalissi, falsi profeti, finito e infinito, fisica e metafisica, tempo. Soprattutto, raccontano la miseria della condizione umana. Krasznahorkai è il più importante figlio letterario di Franz Kafka, e non stupisce che proprio una citazione di Kafka aprisse Satantango.

Però c’è una cosa più importante da sottolineare, utile a chiunque voglia avvicinarsi alla sua opera: l’Apocalisse è raccontata non solo con uno stile complesso ai limiti del barocco, con una densità narrativa che richiede uno sforzo quasi fisico al lettore, con una capacità di lavorare sul tempo e sull’attenzione senza pari. Soprattutto, questo mondo in disfacimento è raccontato con grande ironia, sempre figlia della compassione e sempre presente sottotraccia, destinata inevitabilmente a risalire in superficie come un fiume carsico, prima o poi.

L’intreccio inestricabile tra ironia e disperazione che si trova tra le pagine di Krasznahorkai è, in fondo, nient’altro che il modo migliore per descrivere la condizione umana del nostro presente - e forse anche quella del millennio precedente. Ecco perché questo Nobel, oggi, appare perfetto.

Kappa

Kappa 09.10.2025, 17:00

Contenuto audio