Per quanto tutte le vaporose e vellicanti idealità si siano sforzate e si sforzino tuttora di far credere il contrario, la verità vera rimane un’altra, ed è una delle poche verità incontrovertibili del cuore di tenebra dell’esistenza umana. Si tratta di una verità in fondo semplicissima, come tutte le verità che sono nate con l’uomo e con l’uomo moriranno: “in principio” non ci sono né il “verbo” né l’“azione”, come cabalizza il protagonista in un celeberrimo passo del Faust di Goethe.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/La-guerra-nella-testa--1975128.html

Perché in principio ci sono anche la menzogna e l’autoinganno, ma soprattutto ci sono lo scontro, il conflitto, la volontà di potenza e sopraffazione, la tendenza del singolo e della collettività a circoscrivere la propria incerta, volatile e sfuggente identità non solo e non tanto per affermazione, ma principalmente per negazione dell’identità altrui. In principio, insomma, c’è il Pólemos di Eraclito: la “guerra” nelle sue varie forme e declinazioni, come sostanza, realtà assoluta, dato primordiale («Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi»). Nel corso del Novecento, che del resto ne ha fornito lo spunto con due conflitti mondiali e innumerevoli conflitti locali, sono stati tantissimi i narratori che hanno vissuto e reinventato letterariamente la guerra, intesa come “principio” di tutto e dimensione fondamentale e ineludibile della condizione umana.

Molti di questi narratori e letterati, in particolare Louis-Ferdinand Céline (ma l’elenco è piuttosto lungo), fanno ormai parte del novero dei grandissimi, altri sono semidimenticati oppure confinati nelle note a margine del canone letterario, altri ancora sono caduti ingiustamente nell’oblio e risultano attualmente relegati al rango di memorie locali: pochi li conoscono e soprattutto pochi li leggono, quando invece meriterebbero ben altra considerazione. E’ il caso in particolare di Renato Serra, che le storie letterarie – salvo qualche rara eccezione – continuano inspiegabilmente a considerare una figura di secondo piano.

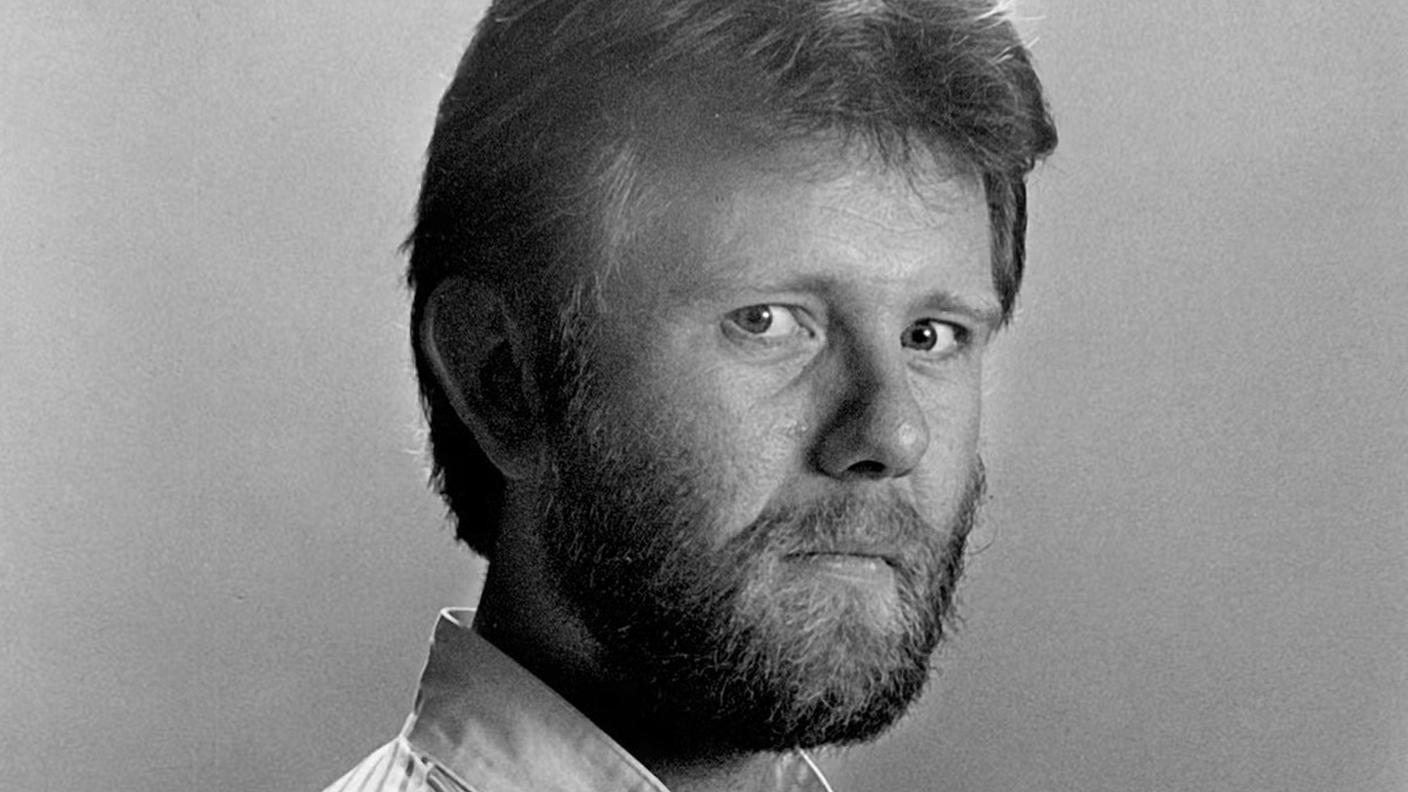

Vale quindi la pena di riassumere brevemente la sua vita e la sua opera: nato il 5 dicembre 1884 a Cesena, scrittore e critico letterario nonché autentico enfant prodige, Renato Serra è stato uno dei più brillanti e promettenti letterati italiani del primissimo Novecento, autore tra l’altro di fondamentali studi sui sonetti del Petrarca e anticipatore più o meno consapevole della cosiddetta “critica stilistica”, basata sull’emozione estetica procurata dai testi.

La sua impostazione venne in seguito ripresa e sviluppata nientemeno che da Vladimir Nabokov nelle celebri lezioni di letteratura, dove si dice che le grandi opere letterarie si apprezzano non già in virtù dei “frusti ammennicoli” e le “frigide categorie” della critica (le definizioni sono di Nabokov), ma piuttosto in virtù di quel brivido estetico la cui sede, sempre secondo Nabokov, sarebbe situata da qualche parte “tra le scapole”: «Benché si legga con la mente, la sede del piacere artistico è tra le scapole. Quel piccolo brivido che sentiamo lì dietro è certamente la più alta forma di emozione che l’umanità abbia raggiunto sviluppando la pura arte e la pura scienza. Veneriamo dunque la spina dorsale e i suoi fremiti». Leggendo Renato Serra, anche (ma non solo) a causa della sua vicenda biografica, si prova esattamente questo brivido.

Allievo di Giosuè Carducci all’Università di Bologna, Serra collaborò attivamente con La Voce di Giuseppe De Robertis e fu direttore della Biblioteca Malatestiana di Cesena dal 1909 al 1915. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si arruolò come ufficiale volontario e rimase ucciso in combattimento sul Monte Podgora il 20 luglio 1915, a soli trent’anni (le lettere dal fronte e il diario di trincea sono due documenti di inestimabile valore storico e letterario). Il suo percorso umano e poetico presenta molte analogie con quello di un altro letterato ed enfant prodige, il triestino Scipio Slataper, tra i primi studiosi italiani del teatro di Ibsen e autore de Il mio Carso, morto anch’egli sul Podgora il 3 dicembre 1915, all’età di ventotto anni. Il mio Carso, infatti, un libro per molti versi tragicamente profetico, è il tentativo di risolvere letterariamente i nodi più oscuri dell’esistenza e il significato di una passione senza nome, il cui sfogo immediato e fatale non può che essere la morte. Come dicono le righe conclusive: «Dolce è riposare così, amando delicatamente questa lunga erba e palpitare persi con lo sguardo nel cielo. Io sono una dolce preda desiderosa d’inghiottirsi nella natura».

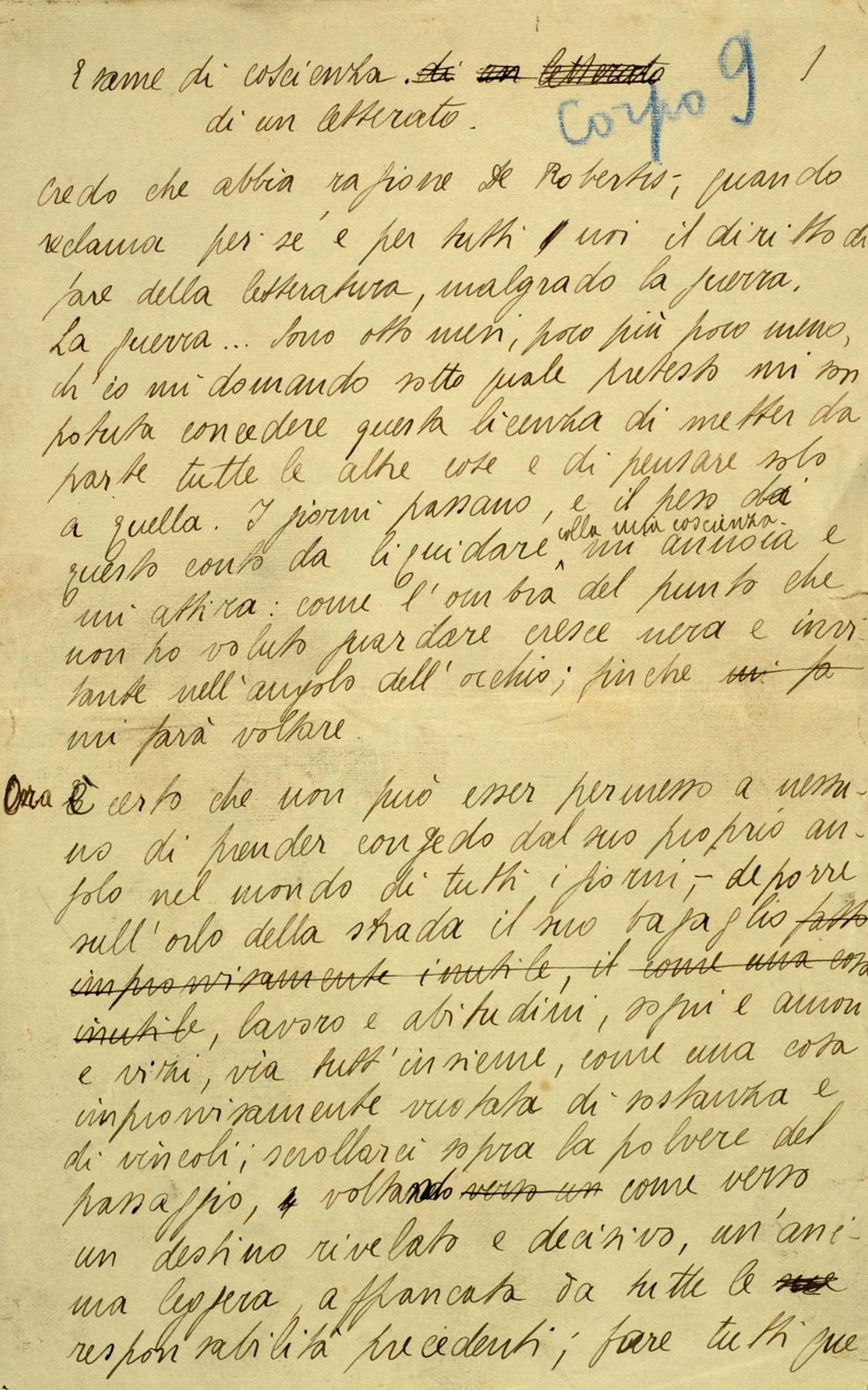

Nella primavera del 1915, per la precisione dal 20 al 25 marzo, pochi giorni prima di partire per il fronte dell’Isonzo dove avrebbe trovato la morte, il giovane ufficiale Renato Serra scrisse a Cesena la prima stesura (poi parzialmente rivista e integrata al fronte) di un saggio-confessione dal titolo Esame di coscienza di un letterato. Il testo venne subito pubblicato sulla Voce (De Robertis, che pur non ne condivideva totalmente il messaggio di fondo, lo considerava a giusta ragione un capolavoro) e in seguito venne incluso in una raccolta delle opere di Serra curata dallo stesso De Robertis e Alfredo Grilli, edita da Le Monnier nel 1938.

Prima pagina autografo Esame di coscienza Renato Serra

Ma da quel momento cominciò un lungo oblio che in sostanza si è trascinato fino ad oggi, interrotto soltanto da sparute ristampe (da segnalare un volume della Nuova Universale Einaudi del 1974, curato da Mario Isnenghi, ormai da tempo fuori catalogo) e pubblicazioni dell’editoria locale, in particolare un prezioso volume che propone il testo autografo e un penetrante saggio critico di Ezio Raimondi, massimo studioso dell’opera di Serra, stampato da un piccolo editore di Cesena. Non si esagera, insomma, dicendo che alla presente altezza cronologica, se si prescinde dalla città natale, che gli ha intitolato una società sportiva (il letterato Serra fu anche un ottimo ginnasta), gli ha dedicato una Casa Museo e conserva nella Biblioteca Malatestiana tutto il suo lascito letterario, Renato Serra è quello che si suol definire un celebre sconosciuto.

Il che è semplicemente inconcepibile, come ha sottolineato in maniera davvero molto opportuna Ezio Raimondi, facendo idealmente dialogare l’originalissima visione poetica di Serra con quella di Virginia Woolf: «Pochi al pari di Serra hanno avuto il senso vivo della parola nella sua mera percettibilità. La parola era una materia da saggiare, come realizzazione della voce, come suono e come ritmo, nel suo peso o nella sua leggerezza. Ma proprio questa felicità d’impressione e il suo gioco volubile di vibrazioni divenivano oggetto di un implacabile scrutinio riflessivo, in cui l’osservatore discuteva sempre se stesso e la propria intelligenza». La sua opera meriterebbe quindi una seria riscoperta proprio a partire dall’Esame di coscienza di un letterato, che rimane non solo un testo di pregevole valore letterario (Serra scriveva benissimo, con uno stile di cristallina purezza, molto lontano dal modello di D’Annunzio e da certe leziosità tipiche dell’epoca), ma anche uno snodo decisivo della letteratura italiana dell’inizio del Novecento, perché ha fissato un “prima” e un “dopo” nella percezione della guerra e ne ha fornito una lettura sorprendente, per molti versi straniante.

L’originalità di Serra consiste infatti nel rifiuto di tutte le categorie (e ipocrisie) tradizionali, rimarcato e riassunto da Mario Isnenghi in questi termini: «Quella di Serra resta la più lucida, disinibita e coinvolgente confessione di uno scrittore italiano a fronte dell’avvenimento catalizzatore di tante tra le attese e le tensioni dell’epoca». Il motivo della sua originalità è da ravvisarsi soprattutto nel fatto che Serra, con una serie di argomentazioni che ricordano da vicino il monologo di Saint-Just ne La morte di Danton di Georg Büchner, sottrae la guerra alla storia politica delle nazioni e la restituisce per così dire alla storia naturale della specie umana, interpretandola come un evento che si situa a mezza via tra l’aspirazione privata (dei singoli individui, ma anche dei popoli e delle nazioni) e il fenomeno biologico ineluttabile.

Considerata all’interno di una simile prospettiva, la storia si rivela nient’altro che un fluire deterministico, inscritto nella cornice di un imperscrutabile ordine della necessità. Serra parla infatti di «cielo chiuso e nudità della terra», «secoli che si succedono ai secoli» e osservano impassibili «il “formicolare” degli uomini e la nullità degli individui», chiedendosi infine (e qui non si può che riscontrare una profonda affinità elettiva con Slataper) «cosa cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage, quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera, che è sempre la stessa». E’ lo stesso Serra a rispondere, alcune righe più avanti: «Rimane la vita, irriducibile nella sua animalità istintiva e primordiale, per cui la vicenda del sole e delle stagioni ha più importanza alla fine che tutte le guerre, rumori fugaci, percosse sorde che si confondono con tutto il resto del travaglio e del dolore fatale del vivere».

«La guerra è come la vita, non è più una passione, né una speranza, come la vita è piuttosto triste e rassegnata, ha un volto stanco, pieno di rughe e di usura». L’interrogazione radicale del “letterato” Serra sulla vita e sulla guerra chiama in causa anche la letteratura, il suo senso, il suo scopo e valore, la sua funzione. In che misura può incidere la letteratura sulla vita che è guerra? E’ possibile fare letteratura durante la guerra? Cosa può opporre la letteratura alla guerra? Serra tenta di fornire una risposta facendosi un “esame di coscienza” a nome di un’intera generazione («invecchieremo falliti, saremo la gente che ha fallito il suo destino») e proponendo un’«adesione distante» che dovrebbe scindere almeno provvisoriamente i due ambiti: «E facciamo magari della letteratura. Perché no? Questa letteratura che io ho sempre amato con tutta la trascuranza e l’ironia che è propria del mio amore, che mi sono vergognato di prendere sul serio fino al punto di aspettarne o cavarne qualche bene, è forse, fra tante altre, una delle cose più degne».

Non è tuttavia una banale questione di “pro” e “contro” oppure di interventismo e pacifismo, sostiene Serra, che rifiuta l’idea utopica di una letteratura che dovrebbe mitigare e perfino arginare la barbarie: «E’ una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno. Non vi aggiunge, non vi toglie nulla. Non cambia nulla, assolutamente nulla, nel mondo. Neanche la letteratura». La tesi, che anticipa di alcuni decenni le considerazioni di Céline, è senza dubbio audace, forse non del tutto condivisibile nella sua formulazione icastica e perentoria, ma contiene un innegabile e inconfessabile fondo di verità: la guerra succede perché succede, perché costituisce la putrida e fanghigliosa sostanza della vita, il suo contenuto, perfino la sua trama; la vita è come la guerra, un normale cataclisma. Quanto alla letteratura, ha un senso proprio nella sua impotenza e nel tentativo di venirne a capo.

Nell’estate del 1914, nelle settimane successive lo scoppio del primo conflitto mondiale, Serra si era recato spesso in visita sulla costa romagnola dall’amico scrittore Alfredo Panzini, che ha poi descritto gli incontri e i colloqui in alcune commoventi pagine del Diario sentimentale della guerra, un altro grande libro meritevole di una riscoperta. Le pagine di Panzini sono molto rivelatrici, perché riportano tutto il disincanto e il realismo che alcuni mesi dopo Serra esprimerà compiutamente nell’Esame di coscienza di un letterato.

Quando il più anziano Panzini, che non riesce a capacitarsi di quanto sta accadendo, chiede al collega più giovane di vent’anni il perché della guerra, e se la guerra non è altro che un mero prodotto di automatismi, Serra fornisce una risposta che tornerà poi nell’Esame di coscienza di un letterato: «Tutta la vita, se la guardiamo un poco al di là della superficie parvente, è formata dalla ripetizione di antiche, consuete, piccole azioni automatiche: coltiviamo le stesse biade, mangiamo gli stessi frutti come tremila anni fa, ubbidiamo alle stesse necessità; umanità che è vissuta, e non ha mai fatto troppe osservazioni sul come e dove è vissuta. La vita? Una piccola parabola davanti al sole, un pullulare di bolle in fondo a una fonte perenne. Alcune bolle vanno più in su, altre scompaiono subito. La guerra è lo scoppio di una crisi latente. Poi si riprende ancora il solito ritmo fino ad accumulare, dopo un certo numero di anni, gli elementi di crisi di un nuovo cataclisma».

Lontanissimo ma anche vicinissimo, Renato Serra, di una vibrante e dolorosa vicinanza, perché è difficile dargli completamente ragione, ma è anche impossibile dargli torto, e poi perché le sue parole ci interrogano sul senso del prendere o non prendere parte, sulla coscienza morale, sulla necessità e il dolore, sulla pretta fatalità biologica del vivere. Rileggerlo oggi, un secolo dopo, mentre tutto sembra cambiato e invece non è cambiato nulla, provoca veramente un brivido da qualche parte “tra le scapole”. E’ un brivido che non si può reprimere sia leggendo l’Esame di coscienza di un letterato, sia il diario di trincea, che si chiude con una breve nota vergata da Serra il mattino del 19 luglio 1915, un giorno prima di morire, con la lucidissima consapevolezza della fine: «Alle 9 riprende il bombardamento. La trincea rioccupata e perduta: le bombe! Scoramento. Da ricominciare. Che cosa resterà da fare a me? Esame di coscienza: triste. Si fa sera, tra le nuvole e la luna fresca».

Vedere il futuro, ricordare il passato

Alice 22.03.2025, 14:35

Contenuto audio