Racconta il tuo villaggio e racconterai il mondo, diceva Tolstoj. Il che è verissimo, ma necessita di una spiegazione o comunque di un chiarimento. Perché “raccontare”, come lo intende Tolstoj, non significa semplicemente restituire un evento oppure una vicenda, ma piuttosto reinventare i dati raccolti nell’osservazione della realtà, per poi animarli nella trasfigurazione prodotta dal racconto.

È anche in questo senso, come ricordava Thomas Mann parlando de I Buddenbrook e della sua personalissima reinvenzione di Lubecca, che il vero narratore si limita a “trovare” la realtà e la trasforma in un’entità altra, in un evento linguistico – se così lo si può definire – che in quanto tale fonda la percezione della realtà stessa. Raccontare significa insomma trovare una lingua in grado di trasformare un luogo in un paesaggio, sia concretamente che come metafora.

Resta tuttavia da chiedersi che differenza ci sia tra un “luogo” e un “paesaggio”. Lo ha spiegato con estrema chiarezza il compianto Gianni Celati, riflettendo sui chiaroscuri delle foto scattate nella Valle Padana e sul Delta del Po dall’amico Carlo Gaiani: un semplice “luogo” si dilata e diventa “paesaggio” – «uno sfondo sul quale proiettare il pensiero e una possibile dimora dove sia sensato morire» – quando è «scritto in una lingua che si conosce». Ma il mondo attuale è pieno di orizzonti che non dicono più nulla all’immaginazione: sfondi astratti e plastificati sui quali è impossibile proiettare il pensiero, “non luoghi” dove ha poco senso vivere perché non ha alcun senso morire. Ne deriva che molto spesso sono proprio talune zone residuali a costituire un possibile centro del mondo e un osservatorio privilegiato.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Reinventare-la-realt%C3%A0--2796046.html

In ambito italiano, una di queste zone è Cesenatico, l’antico porto di Cesena. Nell’immaginario collettivo, infatti, la cittadina della Riviera romagnola si identifica prevalentemente con le vacanze estive e i soggiorni balneari. Ma c’è stata – e c’è tuttora – anche un’altra Cesenatico, la cui storia è antichissima e risale alla costruzione nel secondo secolo avanti Cristo della Via Popilia che univa Ravenna a Rimini, dove terminava anche la Via Emilia, di qualche decennio più antica. Il primo toponimo latino, Ad Novas (che si può tradurre con “Luogo di recente costruzione”), risale a quel periodo e in seguito è stato sostituito da “Porto di Cesena” (Portus Cesenae), quando la cittadina rivierasca si espanse fino trasformarsi in un avamposto sul mare, conservando tuttavia una propria tenace indipendenza dalla città dell’entroterra, alla quale deve l’attuale toponimo.

È precisamente questa Cesenatico, con la sua lunga e gloriosa tradizione marinara, che è stata “trovata”, “animata” e trasformata in “paesaggio”. Lo ha fatto il suo figlio più celebre, il poeta e narratore Marino Moretti, che nella cittadina che gli ha dato i natali ha ambientato numerose liriche (in particolare quelle del periodo crepuscolare, le Poesie scritte col Lapis del 1910) e quattro romanzi, i cosiddetti “romanzi della mia terra”: La voce di Dio (1920), Puri di cuore (1923), L’Andreana (1935) e La vedova Fioravanti (1941). “Cesenatico” intesa come stato della mente, paesaggio dell’anima e coordinata esistenziale è presente ovunque nell’opera di Moretti e perviene sempre al medesimo spicco simbolico: il mondo è “Cesenatico”, “Cesenatico” è il mondo.

È il linguaggio a creare e “trovare” la realtà. Marino Moretti è stato un narratore puro, che scriveva in un italiano denso e pastoso, in una lingua “trovata” e molto personale, nella quale si ha l’impressione – come in certe marine del suo fraterno amico De Pisis – di avvertire la vastità del mare, i suoi colori che si accendono col vento di Levante, i suoi umori salmastri, il tutto e il nulla ispirati dalla sua visione (quella che il già ricordato Thomas Mann aveva definito “trascendenza musicale”, avvertita a Travemünde sulle rive del Mare del Nord: il respiro delle onde che si rinnova in continuazione ma insieme dissolve le forme, gli individui e le generazioni). L’eredità di Moretti e della sua Cesenatico è proprio questa: l’idea di un “paesaggio” espresso in virtù di una lingua che si conosce e di una sintassi diversa dai frasari d’attualità. Un luogo autentico, insomma, nel quale la fatalità biologica del nascere vivere e dover morire abbia almeno una parvenza di senso. Si tratta di una poetica che è anche un principio conoscitivo, un abito dell’intelligenza e un costume morale.

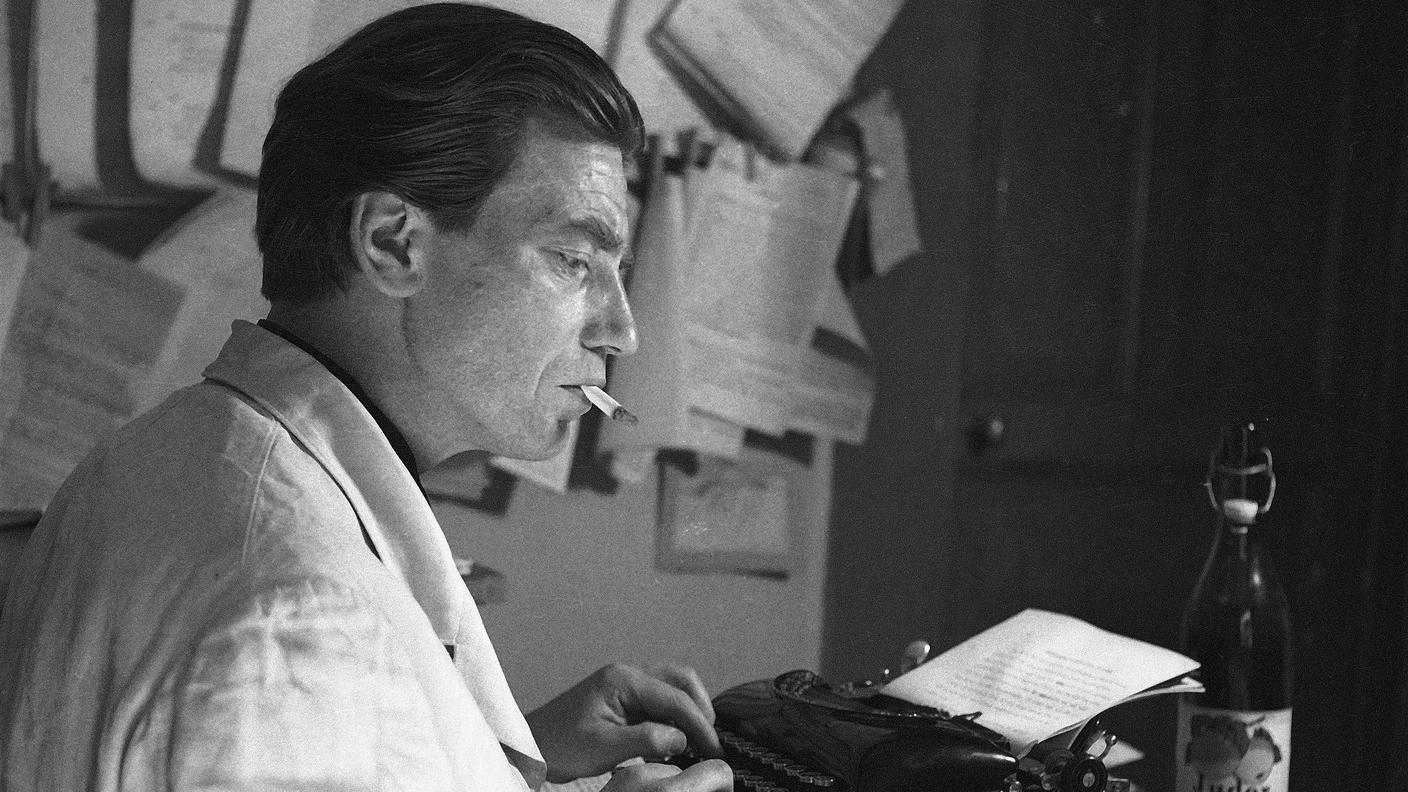

Nella Cesenatico semidistrutta dell’immediato secondo dopoguerra, in uno scenario di rovina e devastazione fisica e morale, la sua eredità e il suo messaggio sono stati raccolti da un gruppo di giovani letterati che hanno tentato di fare cultura in provincia, partendo appunto dal presupposto che ogni luogo può essere il centro del mondo. In quegli anni, sotto la guida del nume tutelare Moretti, Cesenatico conobbe infatti una fioritura letteraria e culturale quasi impensabile per una cittadina di provincia. Tra i giovani letterati ce n’era uno, in particolare, di finissima e vibratile sensibilità. Si chiamava Dante Arfelli e possedeva un talento sorgivo, assoluto, limpidissimo: tra il 1949 e il 1951, non ancora trentenne, ha scritto due bellissimi romanzi, I superflui e La quinta generazione, oggi colpevolmente dimenticati dalla grande editoria e in definitiva anche dalla critica. Poi si è votato al silenzio.

Un bagno a Cesenatico

Gli espatriati 01.10.2021, 06:45

Contenuto audio

Nei primissimi anni del secondo dopoguerra, i ponti che uniscono le due rive del canale leonardesco che sfocia nel mare portavano ancora le ferite dei bombardamenti, le barche dei pescatori erano affondate oppure affioravano solo in parte dalle acque, la cittadina era ridotta a un piccolo agglomerato, in direzione del molo e il mare aperto. Pressappoco a metà del canale c’era il cosiddetto “squero”, un termine che nell’Alto Adriatico indicava la rimessa e il cantiere per le imbarcazioni: oggi la zona ha preso il nome di via Squero e corre parallelamente al canale progettato da Leonardo.

È in questa via che ha vissuto Dante Arfelli, originario dell’entroterra romagnolo ma trasferitosi in giovanissima età a Cesenatico insieme alla famiglia. Arfelli era il più dotato dei giovani scrittori e letterati – Gino Montesanto, Primo Casali, Enrico Panunzio e Michele Prisco – che si sono raccolti intorno a Marino Moretti, allora sessantenne, e hanno contributo alla breve ma intensissima stagione letteraria della piccola Cesenatico. Perché era un narratore puro, tra i più grandi e originali della letteratura italiana di quel periodo.

Forse è un po’ eccessivo parlare di un “miracolo” letterario a Cesenatico, ma è piuttosto singolare che una cittadina della Riviera romagnola possa aver conosciuto una simile fioritura. Tuttavia c’è un motivo, e lo ha spiegato proprio Arfelli a distanza di molti anni, in una delle sue ultime interviste: «Cesenatico è un paese turistico che si assopisce e si sveglia con cadenze stagionali. Strana città, sembra abulica e arrotolata nell’apatia. Poi d’improvviso, e per caso, si viene a sapere che c’è un tale che scrive con successo, che esiste un gruppo di giovani letterati, che qualcuno compone poesie dialettali, che ci sono pittori assai validi e musicisti di vaglia. Strana città, davvero…». Incoraggiato dal padre putativo Moretti, tra il 1949 e il 1951, non ancora trentenne, Arfelli pubblica per Rizzoli due romanzi semplicemente straordinari, di una bellezza assoluta e quasi insidiosa.

Il primo si intitola I superflui, vince il premio letterario “Venezia” (antenato del “Campiello”), si vende discretamente in Italia e diventa un best-seller internazionale, in Svizzera, in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, dove viene pubblicato da Scribner, lo stesso editore di Hemingway, col titolo The Unwanted (letteralmente: “I non voluti”, “Gli indesiderati”) e nel giro di poco tempo raggiunge la stratosferica cifra di oltre un milione di copie vendute. Un simile successo di uno scrittore di provincia viene visto con molto sospetto negli ambienti letterari delle grandi città. E la cosa non sarà priva di conseguenze.

«Luca sentiva che c’era qualcosa che lo spingeva via e neppure lui sapeva bene che cosa fosse: forse la noia degli anni trascorsi sempre nello stesso luogo. Così partiva, pur senza farsi illusioni»: I superflui racconta la storia di Luca, un giovane di provincia (originario del paese di Villalta, oggi un sobborgo di Cesenatico) che va a Roma in cerca di fortuna, si trova fin da subito in una situazione di totale inadeguatezza e capisce di essere un “superfluo”, un “non voluto” nella società dell’immediato dopoguerra. Lui e gli altri personaggi rappresentano una generazione di sconfitti che osservano il mondo, a volte pensano di poterlo afferrare, ma infine si ritrovano con la divorante sensazione di una vita che non va da nessuna parte.

La qualità di scrittura è altissima, le parti dialogate sono di eccezionale impatto e incredibile naturalezza, l’impianto narrativo è perfetto, i personaggi (non solo Luca, ma anche la giovane prostituta Lidia) vivono e palpitano. Il sostantivo “superflui” (“superfluo”, per l’esattezza) ha una sola occorrenza nell’intero romanzo, quando Luca riflette sulla gravidanza che Lidia non porterà a termine, ma si tratta di un’occorrenza decisiva, che esprime tutto il senso o non-senso della vicenda: «Luca la guardava, le guardava il ventre dove era cresciuto un altro pezzo di carne, una vita, che a un certo momento sarebbe venuto fuori all’aria e sarebbe stato un uomo come lui, Luca, o una donna o un altro essere in più, inutile, superfluo. Pareva impossibile…». La parola “capolavoro” è spesso fin troppo abusata. Non in questo caso: I superflui è davvero un capolavoro.

Non è un invece capolavoro, ma ci è molto vicino, il secondo romanzo La quinta generazione, quasi interamente ambientato a Cesenatico e nella zona costiera verso Ravenna, uscito sempre per Rizzoli nel 1951 e poi ripreso da Vallecchi nel 1954. L’impianto narrativo e le credenziali stilistiche sono sostanzialmente gli stessi de I superflui: Arfelli torna a raccontare una generazione minata dall’interno, vittima dell’inedia e sopraffatta dal pretto dolore di esistere. I personaggi, soprattutto gli amici Claudio e Berto, attraversano quasi mezzo secolo di storia italiana entre deux guerres, fino alla caduta del fascismo e ai primi anni della ricostruzione, si nutrono di ideali puntualmente disattesi, per sopravvivere sognano tutto ciò che non hanno, e quando si svegliano hanno l’impressione che qualcuno – la cattiveria e meschinità degli uomini, la Storia, il Destino, il semplice e banale scorrere del tempo? – gli abbia sottratto una cosa vera e realmente posseduta.

È un’impressione che percorre come un basso continuo tutto il romanzo e si coagula e rapprende nelle riflessioni di Claudio sul calare delle tenebre, alla fine di un giorno qualsiasi dell’immediato dopoguerra: «Alzò gli occhi e guardò il cielo. Di giorno dobbiamo lottare in mille maniere per vivere, poi viene la sera, vengono le stelle e il mondo cambia. Tutte quelle migliaia di stelle ci fanno pensare che noi non siamo niente. Ci fanno pensare alla morte mentre siamo nel rigoglio della vita, ai misteri dell’universo, e appare chiaro che quanto abbiamo fatto e detto durante la giornata non vale niente, niente del tutto. Ci addormentiamo…».

Nato il 5 marzo 1921 a Bertinoro, il cosiddetto “balcone della Romagna” tra Forlì e Cesena, Dante Arfelli ha vissuto molti anni a Cesenatico ed è morto a Ravenna il 9 dicembre 1995. Per circa un ventennio, prima del prepensionamento, dovuto all’insorgere di problemi psichici e alla possibilità di congedo anticipato per i reduci combattenti (era stato nell’esercito italiano in Montenegro come artigliere alpino), ha insegnato materie umanistiche alla scuola media inferiore di Cesenatico, fondata nell’immediato dopoguerra per sua iniziativa, e in alcuni istituti tecnici di Forlì e Cesena. I due romanzi I superflui e La quinta generazione, riediti inizialmente da Marsilio a metà degli anni Novanta, sono stati meritoriamente riproposti nel 2021 e 2022 dalle Edizioni Readerforblind.

Ha detto in un’intervista del periodo immediatamente successivo la pubblicazione de La quinta generazione: «Ora soltanto capisco come sia facile scrivere anche trenta romanzi, se si vuole accontentare il pubblico, e come lo scrittore si trovi al punto di prima. No, queste mezze cose no». Ecco perché tutto il resto, nella sua vita, è silenzio: loscamente e scientemente ignorato dalla critica ufficiale, minato da una sorda “cognizione del dolore” e da quello che il suo amico e compagno di malinconie Giuseppe Berto definirà poi “il male oscuro” (fragilità psicologica, crisi depressive, nevrosi, psicosi, fobie), dopo l’uscita de La quinta generazione Dante Arfelli ha scelto il confino, l’isolamento fisico e spirituale nell’ambiente protetto della provincia. Ha continuato a scrivere, ma non ha pubblicato più nulla. Ci penseranno gli amici a pubblicare a metà degli anni Settanta una silloge di racconti di vent’anni prima, riuniti nel volume Quando c’era la pineta, e poi tre volumi con le note messe per iscritto nella Casa di riposo di Marina di Ravenna, dove ha trascorso gli ultimi anni di vita.

È particolarmente significativo e di notevole valore letterario il primo volume, dal titolo Ahimè, povero me, che esce per i tipi di Marsilio nell’autunno 1993. Nessuno – o quasi – se ne accorge. Perché Arfelli è ancora vivo (morirà due anni dopo), ma le sue parole sembrano già provenire da un’altra dimensione, un altro tempo, un altro spazio, da qualcosa che è silenzio e forse è già morte. Parole ultimative, molto simili a quelle pronunciate dall’Anima in chiusura di un testo scenico ritrovato nel suo lascito letterario. La battuta, nella quale è impossibile non cogliere echi di Shakespeare e Cechov (si pensi al finale di Zio Vanja), merita di essere riportata per intero: «Quando si arriva alla fine e si è veramente prossimi alla conoscenza di tutte le cose, come si sorride di tutte le nostre grandi ambizioni, delle passioni e dei fantasmi, che ci hanno fatto gridare ora dalla gioia, ora dal dolore. Tutto è sogno e vanità. La durata della vita umana è un attimo. E questo nostro breve passare nella vita è un passaggio attraverso la notte, perché la luce che scende sulla terra è una luce che risplende, ma non illumina».

Viene anche da pensare al suo fratello spirituale Robert Walser, che lo ha idealmente preceduto nel cammino verso il silenzio. Lo si nota, solo per portare due esempi tra i tanti, da un paio di figurine dei cosiddetti “microgrammi”, i testi che Walser ha scritto a matita, con una grafia minutissima, prima di consacrarsi al silenzio: l’io-narrante che al cospetto di un paesaggio innevato giunge alla conclusione che «la mancanza di pretese è un’arma, forse una delle più splendide che ci siano», o ancora l’altro io-narrante che al termine di una lunga passeggiata domenicale capisce che dappertutto «c’è tutto ciò che può esserci anche in qualsiasi altro luogo» e si convince «che tutto è come è, noi siamo ciò che siamo, punto e basta».

Sulle tracce di Robert Walser con Paolo Miorandi

Librintasca 11.10.2019, 09:30

Contenuto audio

La matita di Walser trasforma, reinventa e rimodella (anche visivamente) in scrittura una vertiginosa e abissale quotidianità che non offre alcuna via d’uscita, nessuna autentica speranza, nessun respiro vitale, ma soltanto una ferialità senza scampo e lo sdrucciolio del tempo che passa, si incurva e alla fine si perde da qualche parte, non si sa dove e perché. La verità definitiva e inscalfibile, che vale anche per la vicenda umana e poetica del lontanissimo e vicinissimo Arfelli, è contenuta in una poesia scritta poco prima di posare per sempre la matita. Osserva Walser: «Dalla notte / esco come da una tomba di granito / e dal sonno spettrale come da un / passato / che scaglia intorno alle sue tempie / pallide immagini di molte povere anime tormentate / e solo al mattino la mia vita torna a rasserenarsi». La conclusione è fatale e normalissima. E soprattutto inevitabile: «A nessuno auguro di essere come me. / Solo io sono capace di sopportarmi: / sapere così tanto e aver visto tanto e / così niente, così niente da dire». Luce che risplende, ma non illumina.