Come si possono classificare i grandi autori? Esiste un criterio, sicuramente non scientifico ma di sicura efficacia: lo si potrebbe forse definire “tassonomia letteraria”.

Ci sono in primo luogo gli autori che non hanno bisogno di ulteriori specificazioni: Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Dickens, Thomas Mann, solo per portare alcuni esempi tra i più celebri. Poi ci sono gli autori che non avrebbero bisogno di ulteriori specificazioni, ma spesso vengono citati come una coppia indivisibile: i fratelli Edmond e Jules de Goncourt (che però – «Noi due non siamo due» – erano davvero una coppia simbiotica e indivisibile), i due iniziatori del romanticismo inglese Coleridge e Wordsworth, i due “rivoltosi scandinavi” Ibsen e Strindberg, non da ultimo i due “grandi padri” della letteratura svizzera di lingua tedesca del Novecento: Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt (classificati molto spesso per reciproca negazione, ma la sostanza non cambia, al punto che il celebre critico Hans Mayer aveva suggerito di unirli in una sola parola, “FrischundDürrenmatt”, da pronunciarsi senza pause per il respiro).

Come ogni regola, va da sé che anche la tassonomia letteraria conosca alcune eccezioni: l’“olimpico” Goethe, ad esempio, non ha bisogno di ulteriori specificazioni, ma accade non di rado che venga citato insieme all’amico e collega Schiller, in particolare quando è questione del cosiddetto “classicismo di Weimar”.

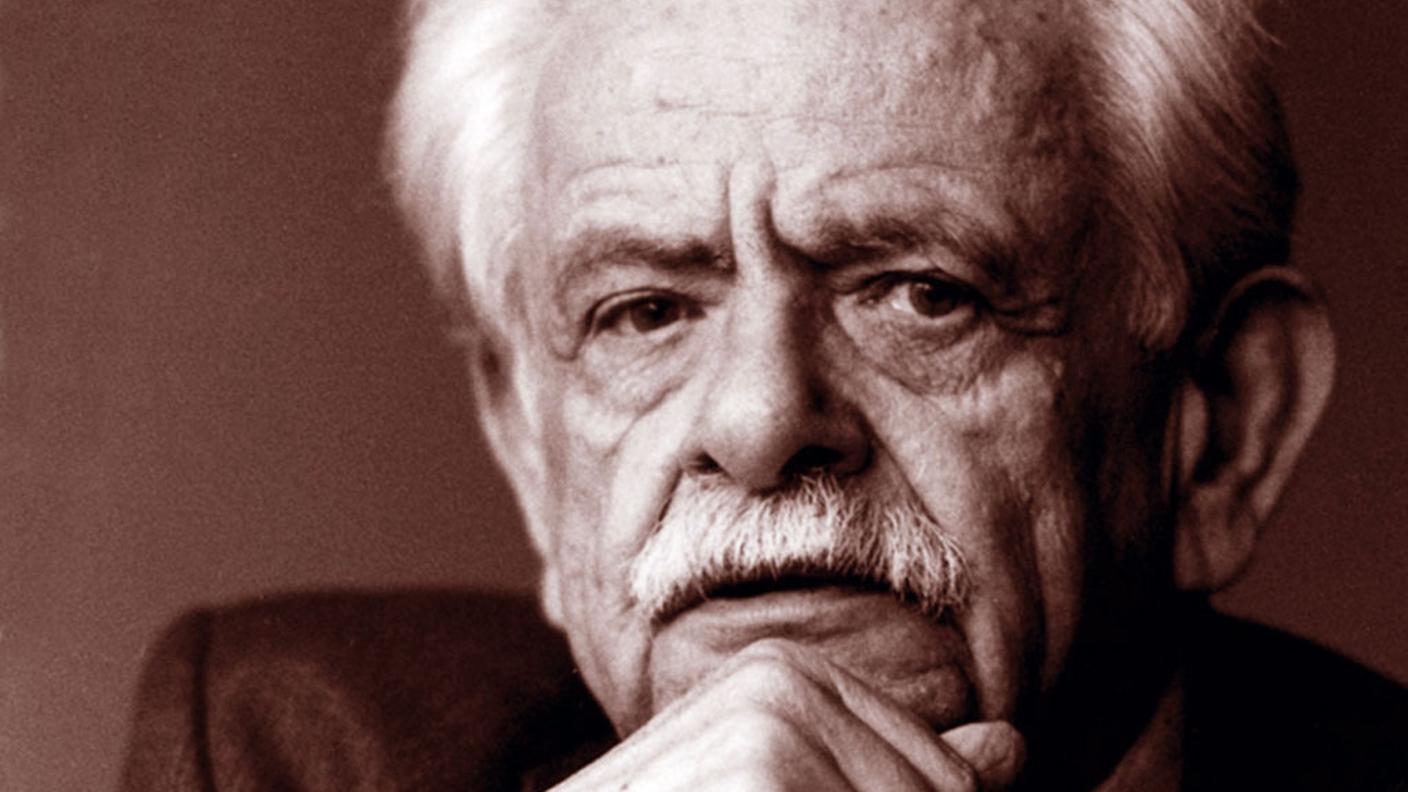

Incontri - Elias Canetti a Lugano (1969)

RSI Notrehistoire 16.12.1981, 15:50

Autori intransitivi e autori transitivi

La “tassonomia letteraria” comprende infine gli autori che vengono circoscritti in maniera indiretta, obliqua o “transitiva”, come testimoniano in particolare le vicende interne alla famiglia Mann: il già ricordato Thomas, “grandissimo scrittore”, che è come un’ipostasi dalla quale discendono il “fratello grande scrittore del grandissimo scrittore” (Heinrich) e i “figli scrittori del grandissimo scrittore” (Klaus ed Erika). Le definizioni relative a Klaus, Erika e Heinrich non sono prive di fondamenti, ma rimangono comunque riduttive e limitanti, se non altro perché istituiscono sempre un paragone col padre e fratello.

Venetiana “Veza” Taubner-Calderon, meglio conosciuta e anzi entrata (tardivamente, quasi trent’anni dopo la morte) nelle storie letterarie come Veza Canetti, “moglie scrittrice del grandissimo scrittore” Elias Canetti, rientra nel novero degli autori che vengono definiti in maniera “transitiva”. Per capire fino a che punto, nel suo caso, la definizione transitiva sia estremamente riduttiva e limitante, vale la pena di ripercorrere la sua vicenda umana e poetica.

Veza Canetti, talento e depressione

Nata a Vienna nel 1897 da padre ebreo-ungherese e madre sefardita, Venetiana Taubner-Calderon aveva assorbito con particolare intensità il clima del cosiddetto tramonto asburgico, frequentando soprattutto la cerchia di Karl Kraus e gli ambienti dell’austromarxismo. Molto colta, provvista di un talento nativo, ottima conoscitrice della lingua e letteratura angloamericana (conosceva a memoria Il corvo di Poe e aveva tradotto, tra gli altri, Il potere e la gloria di Graham Greene) e non priva di una certa venustà malgrado un handicap al braccio sinistro, la giovane Veza aveva nutrito fin da subito una forte passione letteraria che si era concretizzata in alcuni racconti pubblicati sull’Arbeiter Zeitung, foglio quotidiano del Partito Socialdemocratico Austriaco, e in vari scritti pubblicati sotto pseudonimo oppure conservati nel cassetto.

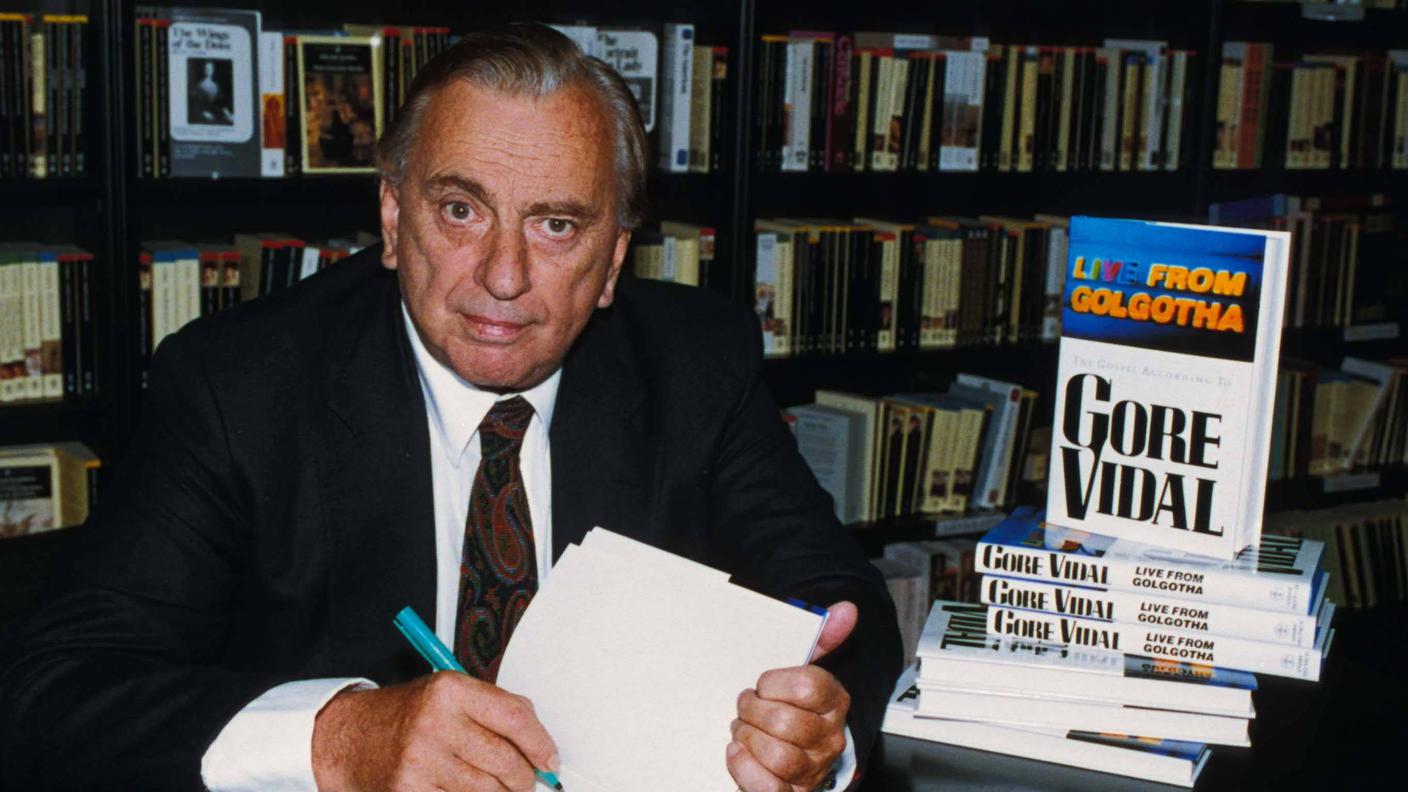

L’anno della svolta è il 1934, quando la trentasettenne Veza si unisce in matrimonio con lo scrittore, commediografo e futuro Premio Nobel Elias Canetti, di otto anni più giovane, che ha già dato alle stampe i due testi scenici Nozze e La commedia della vanità e in quel preciso scorcio sta portando a termine la stesura del monumentale romanzo Die Blendung, “L’accecamento”, tradotto in italiano con “Auto da fé”: un assoluto capolavoro, destinato a figurare tra i libri davvero imprescindibili del Novecento.

Ma il matrimonio non la trasforma automaticamente nella “moglie scrittrice del grandissimo scrittore”: non solo e non tanto perché Elias Canetti in quel momento non è ancora un “grandissimo scrittore”, ma soprattutto perché in Austria, dopo l’assassinio del cancelliere Dolfuss, il clima politico si è fatto soffocante, la “peste bruna” si sta diffondendo, la cricca nazista mira all’annessione (il famigerato Anschluss) della Marca Orientale al Terzo Reich, l’Arbeiter Zeitung chiude i battenti e Veza non riesce a pubblicare più nulla. Quattro anni dopo il matrimonio, nel marzo 1938, a seguito dell’annessione dell’Austria alla Germania, Elias e Veza emigrano in Francia e poi a Londra.

Veza continua a scrivere, ma senza prospettive di pubblicazione, e diventa di fatto la fedele compagna del marito, si potrebbe quasi dire la sua segretaria. Lui, da parte sua, lavora a un altro monumentale progetto – il saggio Massa e potere, poi pubblicato nel 1960: un’altra pietra miliare della cultura novecentesca – e si macchia di fellonia, ripagandola con una vita sentimentale piuttosto disinvolta e parecchi tradimenti.

È molto difficile dire con assoluta certezza fino a che punto sia questa una concausa della morte di Veza, avvenuta a Londra nel 1963: l’ipotesi del suicidio è priva di oggettivi riscontri, ma rimane la più accreditata. Una cosa è invece certa: Ennio Flaiano diceva che il matrimonio è una faccenda complicatissima, ma quando riesce è la “cosa più bella del mondo”. Il matrimonio di Elias Canetti e Veza Taubner-Calderon non fu la “cosa più bella del mondo”.

Come recita un modo di dire tedesco: hinterher ist man immer klüger. Il che è verissimo, perché “dopo” si è sempre più “saggi”. In gergo accademico-letterario la si potrebbe astrattamente definire “giusta distanza critica”, ma in taluni casi c’è anche della cattiva coscienza.

Comunque sia, soltanto nel 1990, qualche anno prima di morire, Elias Canetti (che nel 1981 aveva vinto il Premio Nobel e da tempo era stanziale a Zurigo, nel quartiere di Hottingen) decise di dare alle stampe quanto rimaneva dopo il vero e proprio “auto da fé” operato della moglie, che nel 1956, in seguito a una violenta crisi depressiva, aveva distrutto molti manoscritti del periodo viennese. Tra le opere di Veza riemerse alla luce spiccano i due romanzi indirettamente autobiografici La Strada Gialla e Le tartarughe (entrambi presentati in versione italiana da Marsilio nel 2000 e 2001), La pazienza porta rose, pubblicato da Anabasi nel 1993, e il testo scenico L’Orco, uscito in lingua originale nel 1991 e proposto in tempi più recenti anche ai lettori italofoni dal germanista e traduttore Danilo Bianchi (il libro è uscito per i tipi dell’Associazione Edizioni Kolibris di Ferrara, nella “Collana Danubiana - Letteratura austriaca”).

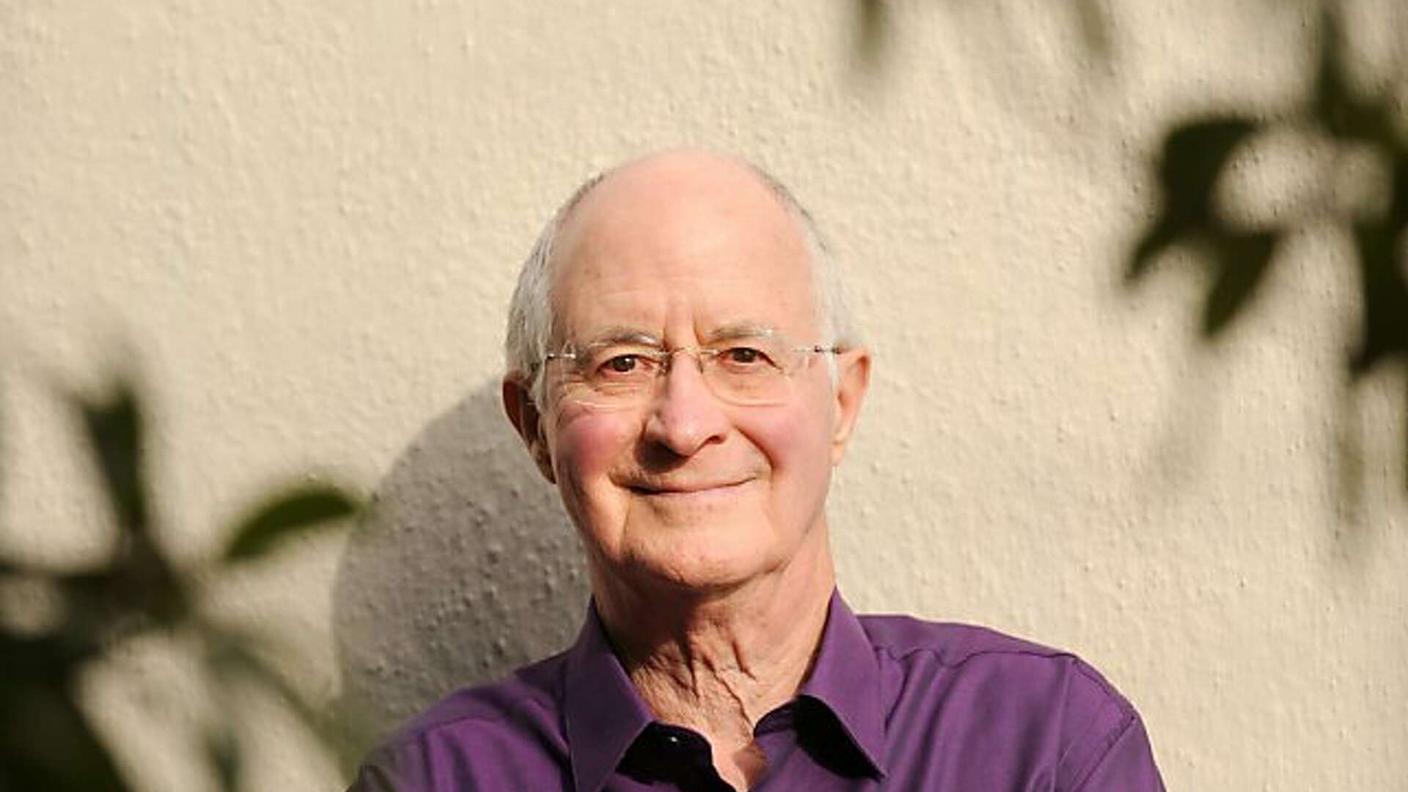

Originario di Mendrisio, Danilo Bianchi ha conseguito il dottorato in germanistica all’Università di Friborgo e ha poi insegnato lingua e letteratura tedesca per stranieri al liceo di Mendrisio e, come lettore, alle Università di Zurigo e della Svizzera Italiana. Ha tradotto Muschg, Dürrenmatt e Frisch e ha scritto tra l’altro su Heine, Goethe e la ricezione di Petrarca in Germania.

La sua curatela de L’Orco merita davvero un plauso particolare. Non solo perché ha scovato un testo colpevolmente e assurdamente ignorato dalla grande e media editoria italiana, ma anche perché lo ha restituito in una traduzione perfetta (la cifratura stilistica di Veza Canetti è sempre impervia e di non facile resa, ma L’Orco presenta difficoltà che si riescono a sormontare solo in virtù di uno strenuo e microscopico confronto col testo) e ha scritto un lungo e penetrante saggio introduttivo, il cui merito consiste nel riposizionare la proposta poetica di Veza, attribuendole il posto che oggettivamente le compete: un’opera del tutto autonoma, dotata di specifiche clausole e credenziali espressive, nonché di un peculiare nucleo tematico.

L’opera di una scrittrice, insomma, che è degna di essere considerata in quanto tale, non soltanto come la “moglie scrittrice del grandissimo scrittore”. Nello specifico de L’Orco, come ha scritto giustamente il curatore, è lecito ravvisare un valore letterario che «si situa nella continua oscillazione fra l’immediatezza della rappresentazione della realtà e la trasfigurazione delle componenti autobiografiche, ottenuta attraverso un’estesa trama di riferimenti letterari non priva di elementi originali, e che produce nel suo esito complessivo una sorta di inconsueto ibridismo estetico».

Questa componente di ibridismo estetico (alla quale ci sentiremmo di aggiungere una certa Innerlichkeit romantico-fiabesca – vengono in mente Tieck, Hoffmann e Brentano – e la conseguente “simpatia per l’abisso”, ma declinata in chiave novecentesca) è già presente e chiaramente percepibile ne La Strada Gialla –ambientato nel microcosmo rappresentato dalla via di un quartiere popolare di Vienna – e Le tartarughe, ma trova la massima espressione proprio nelle dense pagine de L’Orco, che restituiscono con molta crudezza certe atmosfere viennesi e più in generale asburgiche di inizio secolo: il conflitto tra modernità e tradizione, centro e periferia, istanze che fondano la vita e pulsioni che tendono a dissolverla.

I personaggi che popolano l’inferno familiare descritto nel testo, in particolare l’ineffabile Iger (l’“orco” del titolo: Der Oger) e Draga, la moglie umiliata e offesa (il curatore la paragona efficacemente al Woyzeck di Büchner) sono infatti di straordinario spessore e ricordano certe figure del teatro popolare di Horváth, il teatro naturalistico di Strindberg (Creditori, in particolare, ma viene da pensare anche a Kammerspiele quali Il pellicano e Sonata di spettri) e i drammi borghesi di Ibsen.

Il testo stesso, diviso in cinque atti, si regge su un voluto e programmatico squilibrio tra i primi due atti, che in sostanza sono un lungo prologo, il terzo e il quarto, che vedono lo svolgersi della vicenda vera e propria, e il quinto, che si risolve in una catarsi piuttosto ambigua (il “Sei salva” che ripropone, forse in chiave di parodia, la conclusione del primo Faust di Goethe).

Tutto è perfetto, o quasi: il ritmo, la scansione, le singole battute e perfino le indicazioni sceniche. Ha scritto il curatore: «È evidente che l’autrice non ha avuto alcuna intenzione di inserire il proprio testo scenico nel solco di una drammaturgia contemporanea già ben consolidata e, in qualche caso, anche sperimentale».

Si tratta di una proposta di lettura davvero illuminante: la “moglie scrittrice del grandissimo scrittore” è tutta da scoprire o riscoprire proprio partendo da un testo di vibrante attualità come L’Orco, molto innovativo e disorientante anche sul piano stilistico, compositivo e strutturale: Venetiana “Veza” Taubner-Calderon lo considerava il proprio capolavoro, e l’impossibilità di pubblicarlo e vederlo sulla scena le aveva procurato enormi sofferenze, spingendola forse al gesto estremo.

La traduzione di Danilo Bianchi offre ai lettori italofoni una ghiotta opportunità: leggendo L’Orco, si capisce fino a che punto la definizione “moglie scrittrice del grandissimo scrittore” sia limitante e riduttiva. Perché la definizione giusta (e non transitiva) è un’altra: grande scrittrice.