Seconda stella a destra, questo è il cammino / e poi dritto fino al mattino / poi la strada la trovi da te / porta all’isola che non c’è... La ricordate?

Tra gli anni Sessanta e la fine degli anni ’70 del secolo scorso erano in molti a credere che potesse esistere l’isola che non c’è (la stessa cantata da Edoardo Bennato nel 1980) e ispirata ovviamente a Neverland, la Terra del mai, il “regno” di Peter Pan. Negli Stati Uniti furono gli yippie a convincersene per primi, e non a caso.

Non era infatti una bell’aria quella che “tirava” negli USA in quei decenni. Non lo era né realmente né metaforicamente. Non lo era nella realtà di tutti i giorni, perché l’aria che lì si respirava era un micidiale cocktail di monossido di carbonio, di ossidi di azoto, di idrocarburi e di anidride solforosa, abilmente shakerato dai veicoli a motore, dalle centrali a carbone e dalle industrie manifatturiere. Come abbiamo scritto, però, l’aria che si respirava non era buona nemmeno metaforicamente. In quegli anni, ad esempio, era cresciuta a dismisura la violenza nella città ma anche quella per la repressione dei movimenti dissidenti (contro la guerra nel Vietnam, contro il modello di sviluppo capitalistico, per la difesa dei diritti civili, ecc.). E per molti tutto ciò, in poco tempo, era divenuto troppo.

«Dobbiamo andarcene da qui»: fu questo infatti il pensiero di moltissimi che intrapresero le rotte dell’India, del Nepal o delle montagne della Catena Costiera Pacifica immaginando modelli di vita alternativi.

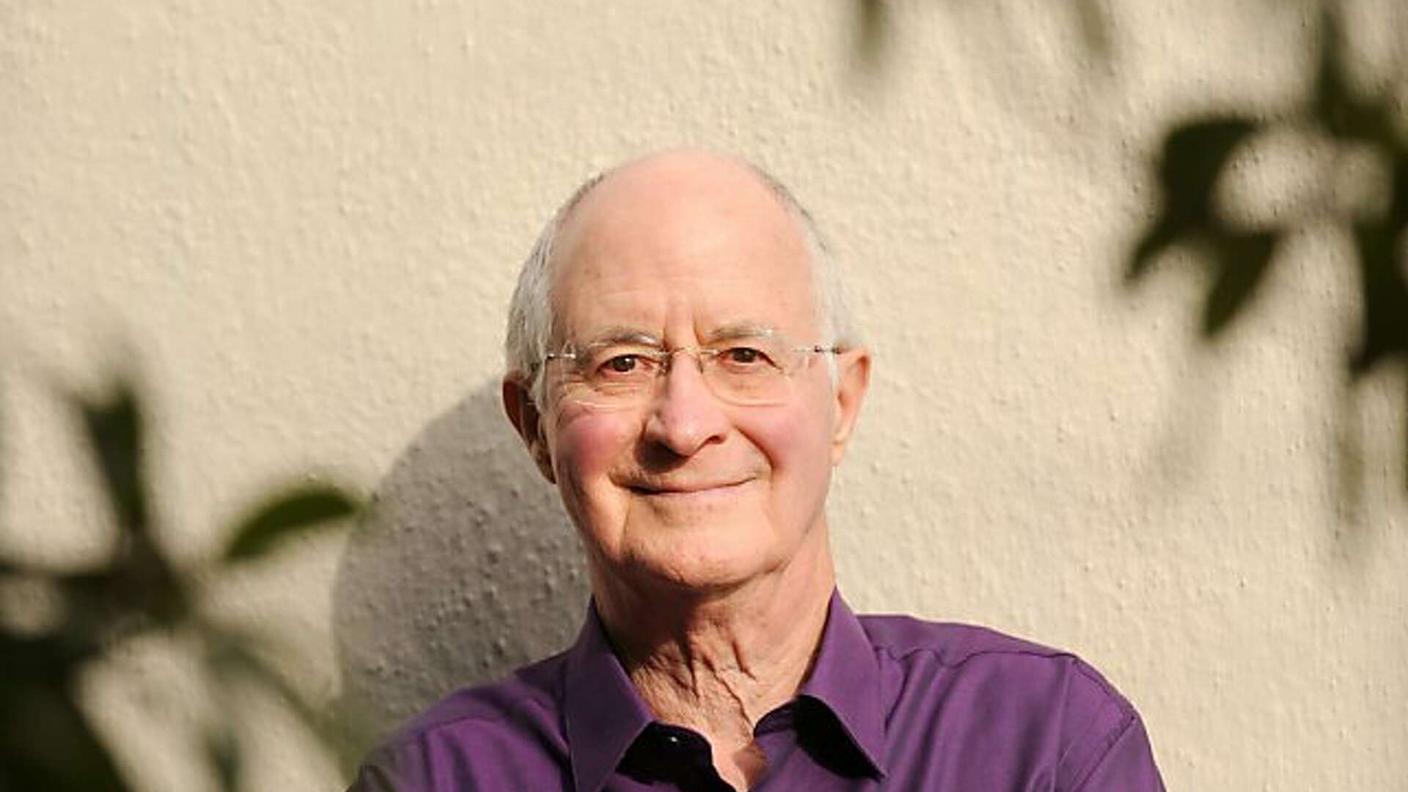

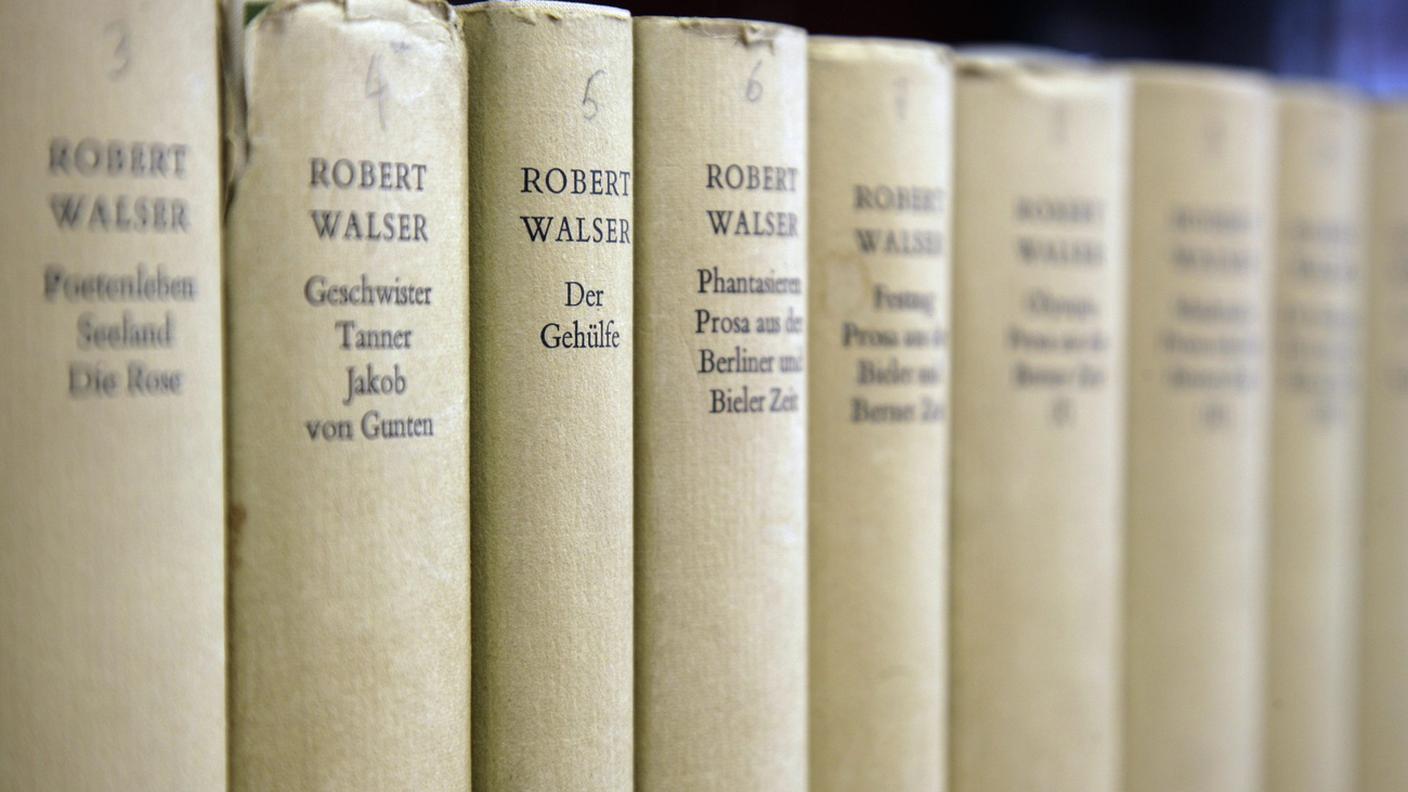

Ernest Callenbach (1929-2012), scrittore, critico cinematografico, filosofo ed ecologista statunitense, immaginò più in grande, infatti si raffigurò nientemeno che una secessione dagli USA da parte degli stati di California, Oregon e Washington dove un gruppo di attivisti e visionari dava vita a una nuova nazione, alternativa in tutto e per tutto al mondo circostante: Ecotopia (l’isola che non c’è di cui si scriveva poc’anzi...).

L’immaginazione di Callenbach prese forma nel 1975 nel libro di fantascienza utopica omonimo, Ecotopia appunto. In quel testo lo scrittore narrò che nel 1999, ossia due decenni dopo che lo stato di Ecotopia si era letteralmente isolato dal resto degli Stati Uniti, a William Weston, inviato speciale del New York Times, venisse concesso il permesso di visitare il paese.

Il suo compito era quello di scrivere reportage per raccontare la verità su quella società avvolta da maldicenze e leggende (droga, sesso libero, anarchia, ecc.) che nessuno però aveva mai potuto verificare.

La narrazione di questo viaggio esplorativo, Callenbach la sviluppò su due livelli. Il primo era quello ufficiale, ossia quello giornalistico, nel quale Weston si dimostrava ostile verso il nuovo stato: nei suoi articoli, infatti, esprimeva il punto di vista del tipico americano del XX secolo, indissolubilmente legato ai valori del consumismo, della crescita economica e dell’individualismo. Non gli risultava difficile quindi descrivere Ecotopia come un paese arretrato, quasi primitivo. Come poteva accettare che, a differenza dell’economia capitalistica basata sul PIL e sulla crescita costante, Ecotopia vivesse promuovendo un sistema dove «la prosperità non dipende dalla crescita, ma dalla stabilità»? E come poteva credere che quella stabilità venisse raggiunta con la limitazione della produzione e del consumo, ma anche con la settimana lavorativa ridotta a venti ore? Si può poi immaginare lo stupore di Weston nello scoprire che la nuova nazione non solo era autosufficiente grazie a una rete di centrali solari e impianti eolici che garantivano aria salubre e rispetto per l’ambiente, non solo era attraversata da una rete di treni elettrici ad alta velocità che rendeva le automobili private obsolete, ma aveva modificato anche l’approccio psicologico delle persone alla vita. Il sentimento più diffuso tra gli ecotopiani era infatti nutrito dalla biophilia ossia dall’amore per la vita in tutte le sue forme e all’armonia tra i suoi abitanti. C’era a Ecotopia qualcosa che Weston potesse riconoscere simile alla vita che aveva condotto fino ad allora negli States? No, nulla. Da qui lo shock che il giornalista subisce e che i lettori, pagina dopo pagina, scopriranno essere per lui provvidenziale. Infatti, nel romanzo vi è un secondo livello narrativo, quello del diario personale dove Weston ogni giorno annotava le sue impressioni su ciò che provava realmente davanti a ciò che vedeva. Quelle pagine rivelavano infatti che con il trascorrere dei giorni il giornalista era andato liberandosi della corazza delle sue prevenzioni apprezzando sempre più la qualità della vita che osservava. Non per niente, nei suoi reportage i giudizi su Ecotopia erano diventati più positivi, tanto da venire accolti con sempre maggior diffidenza dai sostenitori dell’American Way of Life.

Weston si rende conto così del fatto che non può più tornare al suo vecchio stile di vita e si trova di fronte a un bivio: decidere di rimanere a Ecotopia e abbracciare quella filosofia di vita o tornare a immergersi nell’esistenza consumistica e industrializzata del mondo da cui proviene.

Avevamo presentato Ecotopia come romanzo di fantascienza utopica: in realtà, Callenbach, sostenitore della semplicità volontaria, cioè della scelta consapevole di uno stile di vita meno consumistico e più sostenibile, volendo dimostrare che un’alternativa alla vita alienata della contemporaneità era possibile, prima di scrivere il romanzo condusse ricerche approfondite sulle tecnologie e sulle teorie scientifiche emergenti dell’epoca, come l’energia solare, il riciclo e l’agricoltura biologica. Da questo punto di vista, nulla di fantascientifico quindi. Utopico purtroppo però sì, perché pur avendo messo in evidenza già allora il potenziale disastro planetario con il quale l’umanità avrebbe dovuto fare i conti qualora avesse proseguito lungo la strada del profitto senza se e senza ma, cinquant’anni dopo il modello di sviluppo non è cambiato e, al di là delle parole, sembra che nelle alte sfere nessuno lo voglia cambiare. Domandarsi con quali conseguenze è retorico: le abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni.

Ecologia e ambiente: scomparsi dall’attualità (2./5)

In altre parole 11.03.2025, 08:18

Contenuto audio