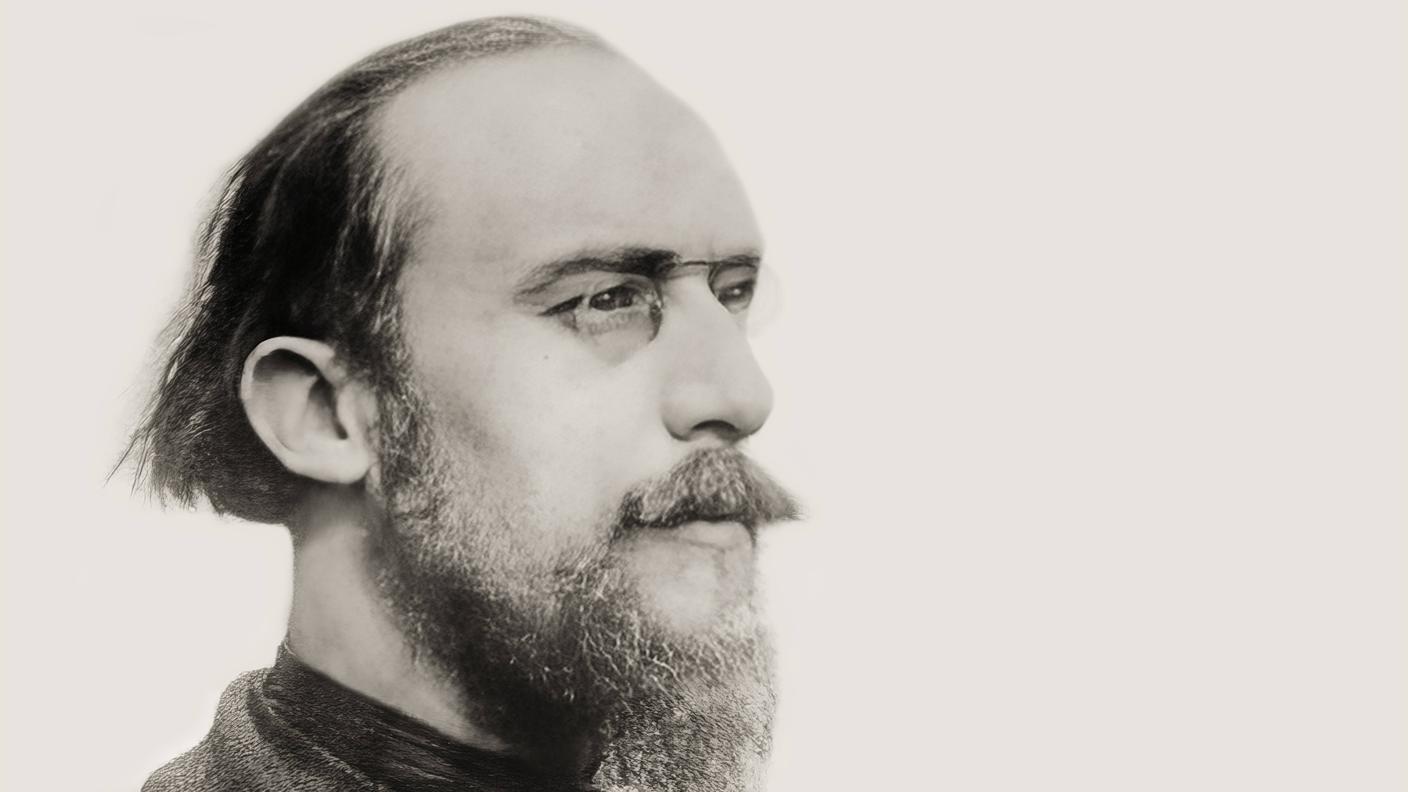

1920, una fotografia immortala un uomo che poggia due dita alla tempia con espressione assorta. Lo sguardo è indecifrabile, vigile e distante, come se ascoltasse una musica segreta che nessun altro può sentire. Le labbra sono strette in un accennato sorriso o in un ghigno trattenuto. Il volto è attraversato da una calma inquieta. È il ritratto di un enigma. Chi è il vero artista? Il fotografo Henri Manuel o il compositore francese Erik Satie? Io sospetto che fu la persona ritratta ad orchestrare l’immagine di sé che voleva dare ai suoi contemporanei e ai posteri.

Una rappresentazione fedele e al tempo stesso calcolata. Max Jacob scrisse che l’amico Satie aveva «un viso da satiro giocoso» e, come tutti i geni, «mente lucida» e «battuta pronta»; era solito «mettere la mano davanti alla bocca per ridere di soppiatto» ed era sempre «arrabbiato con qualcuno»; bastava un nonnulla per farlo scattare e piantare in asso il suo interlocutore. Lo sapeva bene Jean Cocteau, che dichiarava di aver accettato «gli sbalzi di umore del suo misterioso carattere» – come quella sera che vide il compositore alzarsi di colpo, dirigersi verso di lui e dargli dell’«imbecille», prima di risedere ed esclamare soddisfatto: «Oh! Adesso sto meglio. Respiro». Proviamo a riosservare la fotografia in bianco e nero: difficile dire se sul volto di quel «vecchietto malvagio» – riprendendo l’affettuoso appellativo di Igor Stravinskij, che lo considerava «pieno d’astuzia» – comparirà un sorriso fanciullesco o un risolino beffardo; così era Satie: imprevedibile, sfuggente e unico.

La musica multiforme di Erik Satie

Musicalbox 01.07.2025, 16:35

Contenuto audio

Da qui un dubbio: possibile che questo indefesso anticonformista si faccia ritrarre in un classico atteggiamento meditabondo? Due gli indizi – le certezze, con un maestro dello sberleffo quale fu Satie, sono impossibili – che ci portano a credere che sia una posa artificiosa. Il primo ci giunge da un suo autoritratto (Monsieur Sadi dans sa maison – il songe) in cui si presenta nuovamente con una mano sulla tempia e l’altra su uno spartito. Il secondo lo troviamo invece in un suo appunto, dove si sofferma sul Pensatore per eccellenza, la scultura di Auguste Rodin: l’aria «disincantata» e «infelice» che emana, annota, sarebbe stata ancora maggiore, se l’artista gli avesse chiesto «di posare per la sua opera».

Mancata l’occasione, Satie nel 1920 scolpisce allora la sua statua ad eterna memoria: la posa è quella del “pensatore”, ma il suo sguardo è tutt’altro che malinconico, né si rivolge all’infinito, come erano soliti farsi ritrarre gli artisti bohémien (come lui, in passato, in altri scatti e dipinti). Non è (più) il genio in trance, ma il sornione pensatore che riflette sul mondo, prendendosene gioco in silenzio. Se Rodin scolpisce il peso della meditazione, Satie incarna il paradosso del pensiero leggero, presentandosi solennemente, un po’ sul serio e un po’ per celia.

Secondo Ornella Volta – musicologa italiana che dedicò al compositore francese quarant’anni di studi e curò i preziosi Quaderni di un mammifero, raccolta commentata degli scritti ritrovati nella sua stanza ad Arcueil – Satie seppe «costruire a poco a poco la sua immagine in modo da assumere l’apparenza di una maschera». Non solo, ma anche per «l’inimitabile stile delle sue provocazioni» o per le sue «manifestazioni pittoresche», come il suo insolito abbigliamento (bombetta, pince-nez, solino duro, giacchetta nera e ombrello), registrato nel cortometraggio Entr’acte, dove Satie incita Picabia a sparare su Parigi.

A renderlo veramente unico – aggiunge la studiosa – fu l’aver «abbandonata, insieme all’ego, anche la pretesa di una visione univoca del mondo». Non è infatti vero che Satie contestava al prestigioso collega e amico Claude Debussy l’eccessiva sicurezza che «gli impediva la “mobilità” e la “varietà” dei punti di vista»? Anche in questo, il nostro «vecchietto» fu un esperto, tanto da apparire contraddittorio a chi non riusciva a sfuggire ai suoi puntuali e programmatici depistaggi, in note e in versi. Si dichiarava «serviteur de la musique» e pure esclamava «J’emmerde l’art». Commentava che «l’artista non ha il diritto di disporre inutilmente del tempo del suo ascoltatore» e ideava il pezzo per pianoforte Vexations, da ripetere «840 volte di seguito».

Lottò per essere preso sul serio, ma disseminò le sue melodie malinconiche dai titoli comici con consigli d’interpretazione surreali («si munisca di chiaroveggenza», annota in una sua partitura per “chiarire” il modo in cui desiderava fosse eseguita). Perché? «Chi volete mai che potesse interessarsi a una simile musica? Se volevo pubblicarla dovevo pur offrire alla gente qualcosa che la divertisse», rispondeva a Paul Collaer.

Satie per tutta la sua vita finge di muoversi nel tracciato comune per deviare puntualmente dalla rotta. Come spiega ancora Ornella Volta, «la sua naturale disposizione al “conformismo ironico” – secondo l’espressione coniatagli su misura da Valentine de Saint Point – lo spinge a manifestare la sua rivolta non rifiutando, ma viceversa accettando con uno zelo eccessivo la convenzione imposta. È la sua maniera di ridicolizzarla». Valga come esempio la Musique d’ameublement, ideata da Satie in risposta alla cattiva abitudine di «sostituire, con della cattiva musica, il dolce e eccellente silenzio». Biasima chi ascolta «stupidi ritornelli» mentre «si beve un bicchiere di birra» e crea Piastrelle foniche per un lunch, o per una festa di fidanzamento, minuscola partitura da ripetere «a volontà, ma non di più».

Debussy e Satie fotografati da Stravinskij nel 1911

Fedele solo al «conformismo ironico» loda quei «grandi pensatori del mondo» che chiamiamo critici, persone sempre rispettabili e distinte, serie «come un Budda, come un budino»; d’altronde, «è un critico che ha posato per il Pensatore di Rodin», assicura Satie; chi gliel’ha detto? un critico! Proprio non gli andava a genio che il modello di quella scultura fosse un pugile… Se andassimo a sbirciare tra le centinaia di bigliettini disseminati nella sua stanza di Arcueil, troveremmo un ulteriore indizio per carpirne il vero volto: «il personaggio del barone Medusa è una sorta di ritratto... È anzi il mio ritratto».

Ornella Volta, che ci ha guidato in questo viaggio alla scoperta del vero Satie, fa un’interessante e dotta disamina, su quel presunto alter ego presente in La Piège de Medusa. Potrebbe essere un riferimento celato alla metafora con cui la confraternita tolonese dei Cavalieri della Medusa, bevitori impenitenti, indicavano la «divina bottiglia»; ipotesi alimentata dal fatto che tra le carte di Satie è stato trovato un abbozzo di composizione intitolato «I Cavalieri della Bottiglia». E ancora, forse è un rimando alla testa tagliata della più nota delle Gorgoni, suggerita dalla confusione del Barone tra “celenterati”, “cefalopodi” e “acefali”: «perseguendo il miraggio di una musica immobile, Satie non ha forse aspirato ad esercitare, su qualcosa che muta nel tempo, un’azione pietrificante?». Convincente, ma riprendendo in mano il cartiglio in cui Satie si dichiarava affine al barone Medusa leggiamo, subito prima: «Questa è un’opera di fantasia... senza realtà. Una facezia. Non vi si veda nient’altro».

Ecco, ci siam lasciati depistare. Satie continua ad affascinarci, a cent’anni dalla sua scomparsa, ma ancora ci sfugge. Appena tentiamo di afferrarne l’essenza, finiamo per inseguire un’ombra – come in quella fotografia del 1920: il compositore meditabondo che, forse, si sta solo prendendo gioco di noi. E ci lascia in eredità il più elusivo dei lasciti: un mistero firmato con un sorriso

Éric Satie. Cento anni dopo

La Recensione 13.03.2025, 10:35

Contenuto audio