Le varie specie delittuose o nevrotiche dei padri letterari sono tutte rintracciabili e vagliabili. Ma colpisce una ricorrenza contraria, nel nostro stesso canone: questo «padre forte» è spesso alla prova e quasi allo specchio di un altro padre, appena sfocato e malinconico, essenzialmente indeciso: nuovo padre possibile, interprete debole, discontinuo, della legge paterna e talvolta bloccato a metà strada tra un primordiale esperimento di dolcezza e, al contrario, l’incremento dei valori e degli obblighi maschili del profitto, della gloria marziale, della forza.

Giorgio Ficara, introduzione

Cosa succede quando il padre non è più una figura granitica, ma un’ombra che trema, un volto che si sfoca, una voce che balbetta? Quando la paternità smette di essere potere e diventa presenza, dubbio, malinconia? È da queste domande che prende avvio il podcast Alphaville Il padre sulle spalle, dove Giorgio Ficara – critico letterario e professore emerito – ci guida in un viaggio tra padri fragili, controcorrente, lontani dall’ideale patriarcale del “padre forte”. A partire dal suo saggio pubblicato da Einaudi, Ficara attraversa la letteratura mostrando come la debolezza paterna sia non solo possibile, ma necessaria. Da Tancredi e Ghismunda a Enea e Anchise, da Ulisse e Telemaco fino a Brunetto Latini nella Divina Commedia, e tanti altri ancora, il podcast ci invita a ripensare radicalmente il ruolo del padre. Cogliamo quell’invito per continuare a interrogare, attraverso la letteratura, la sociologia, la psicologia e la filosofia, il mito della virilità e restituire alla figura paterna la sua verità più profonda — quella della vulnerabilità.

Il padre sulle spalle

Debolezza del patriarcato in letteratura

Contenuto audio

Boccaccio: l’amore eterno di Ghismunda contro il padre possessivo Tancredi (1./10)

Alphaville: le serie 13.10.2025, 12:30

Il paradosso del padre debole: Enea e Anchise (2./10)

Alphaville: le serie 14.10.2025, 12:30

Telemaco: il figlio senza padre (3./10)

Alphaville: le serie 15.10.2025, 12:30

Iliade libro sesto: Ettore e Andromaca (4./10)

Alphaville: le serie 16.10.2025, 12:30

Inferno dantesco: Brunetto Latini (5./10)

Alphaville: le serie 17.10.2025, 12:30

Tom Sawyer: orfani che dicono sì alla vita (6./10)

Alphaville: le serie 20.10.2025, 12:30

Barry Lyndon: un uomo “senza padre” (7./10)

Alphaville: le serie 21.10.2025, 12:30

Monaldo Leopardi: “padre imperfetto” (8./10)

Alphaville: le serie 22.10.2025, 12:30

Umberto Saba: poesia “Mio padre è stato per me l’assassino“ (9./10)

Alphaville: le serie 23.10.2025, 12:30

Dio Padre (10./10)

Alphaville: le serie 24.10.2025, 12:30

Per secoli, la figura del padre è stata incastonata in un immaginario rigido e monolitico: autoritario, forte, razionale, distante. Un modello patriarcale che ha dominato la cultura occidentale, alimentando l’idea che la paternità si esprima attraverso il comando, la protezione virile, la durezza emotiva. Ma questa rappresentazione non solo è parziale: è profondamente disumana. Ogni essere umano è un intreccio di elementi maschili e femminili, intesi non come attributi biologici, ma come modalità di essere e di sentire. Il padre può essere fragile, sensibile, esitante. E questa vulnerabilità non lo rende meno padre, ma più autenticamente umano.

La virilità, come la maternità, è una costruzione culturale. Lo dimostra la psicoanalisi, la sociologia, la letteratura. Simone de Beauvoir scriveva: «Donna non si nasce, lo si diventa». Lo stesso vale per l’uomo. Il patriarcato ha imposto un modello di mascolinità che esclude la tenerezza, la debolezza, il dubbio. Ma questi elementi sono parte integrante dell’esperienza umana. Il padre che piange, che fallisce, che si mostra fragile davanti ai figli, non è un padre “meno virile”, ma un padre più vero e capace di essere davvero un esempio per i propri figli e le proprie figlie.

Simone de Beauvoir

La letteratura ha spesso anticipato la decostruzione dei ruoli. In La strada di Cormac McCarthy, il padre protagonista è un uomo distrutto, fisicamente e psicologicamente, che tuttavia continua a proteggere il figlio con una tenerezza disperata. La sua forza non è nella potenza fisica, ma nella capacità di amare in un mondo che ha perso ogni senso. La sua vulnerabilità è il cuore della sua paternità.

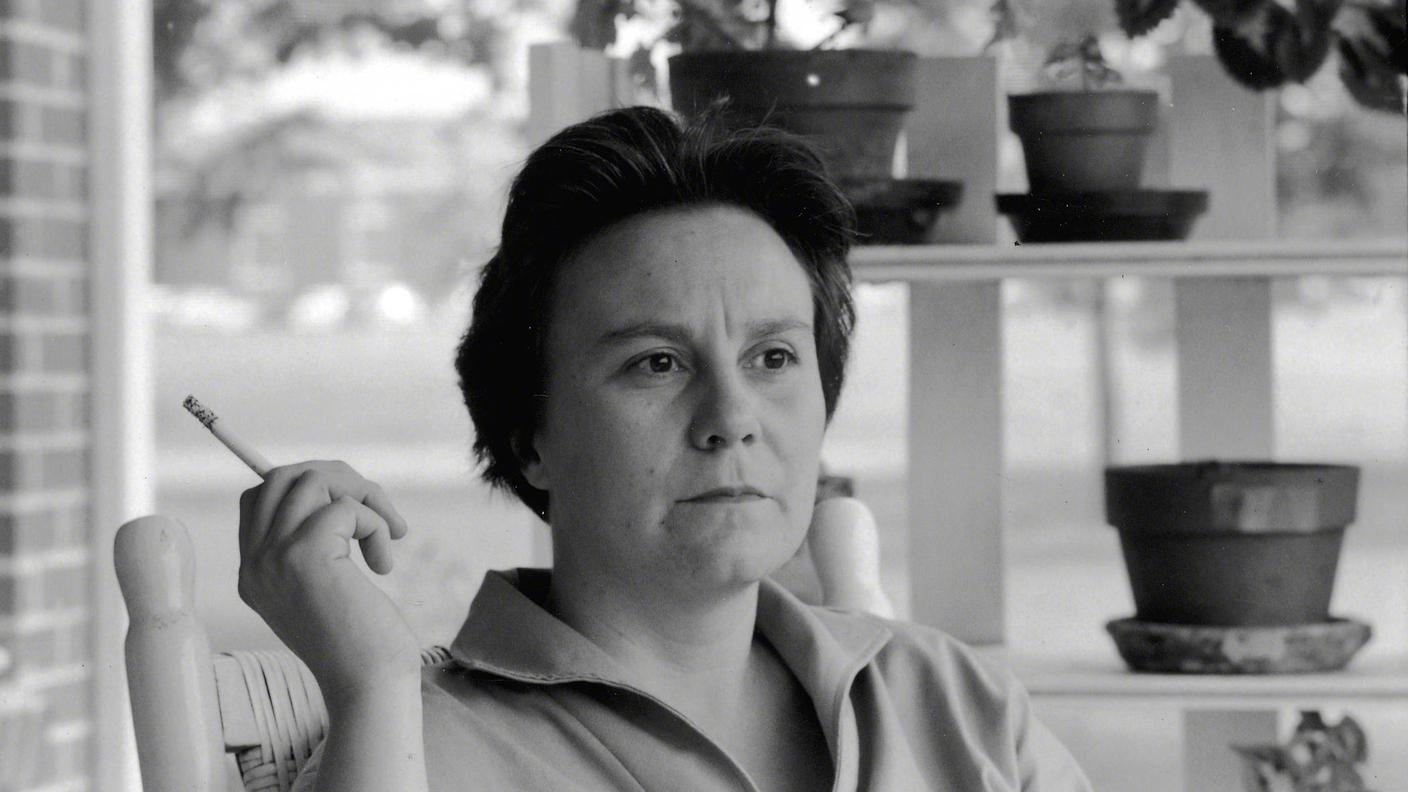

In Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Atticus Finch è un padre che educa i figli con dolcezza, empatia e giustizia. Non impone, non punisce, non urla. È un uomo che crede nella legge, ma anche nella compassione. La sua figura è rivoluzionaria perché mostra che l’autorità può essere esercitata senza violenza, e che la paternità può essere uno spazio di ascolto.

Harper Lee

Anche nella letteratura italiana troviamo esempi significativi. In Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, il padre Giuseppe Levi è una figura ambivalente: autoritario e burbero, ma anche profondamente umano, capace di affetto e di fragilità. La Ginzburg lo ritrae con ironia e amore, mostrando come la paternità sia fatta di contraddizioni, di gesti quotidiani, di parole ripetute che diventano memoria.

Il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, nel suo L’ospite inquietante, parla della crisi dell’identità maschile come occasione per ripensare i ruoli. «L’uomo moderno è chiamato a riconoscere la propria parte femminile», scrive, «a integrare l’emotività, la cura, la vulnerabilità». L’idea che il carattere dipenda dal sesso biologico è una semplificazione che non regge alla prova dell’esperienza. Ogni individuo è una sintesi di polarità: forza e fragilità, razionalità ed emotività, azione e ascolto. Il padre può essere dolce, il figlio può essere forte, la madre può essere distante. Le categorie non bastano a descrivere la complessità dell’essere umano. Virginia Woolf, in Una stanza tutta per sé, scrive: «È fatale essere uomo o donna: bisogna essere un po’ l’uno e un po’ l’altra».

Virginia Woolf

È vitale, dunque, intraprendere un percorso di indagine interiore con l’obiettivo di riconoscere, accettare e coltivare tanto la propria parte femminile quanto quella maschile. I confini, nella realtà, sono sfumati e mai davvero definiti: non siamo archetipi, unità, esseri assoluti o personaggi mitologici, ma siamo definiti dall’ambiguità sotto tutti i punti di vista. La natura umana è variopinta e non riducibile a una definizione sterile, scientifica, materialistica e, soprattutto, utilitaristica. Le figure paterne raccontate dalla letteratura mondiale sono testimonianze dirette della complessità dell’essere umano e della necessità di comprenderci andando al di là di ogni etichetta, per diventare esempi educativi. Quando, invece, queste stesse figure prendono le sembianze di un monolite inscalfibile, quasi sovrumano, ecco che poi ne pagano il prezzo, portando con sé distruzione, infelicità e prigionia.