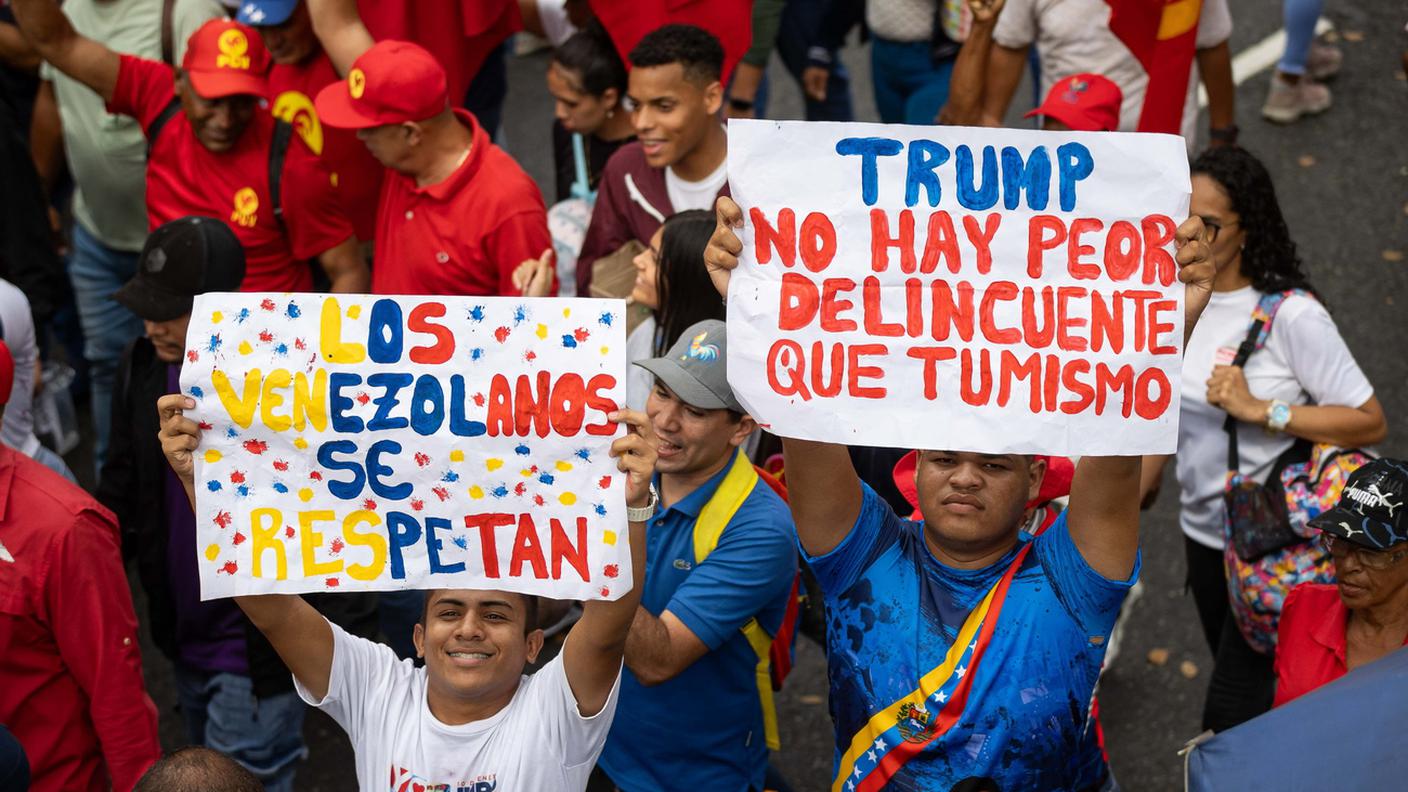

In questi giorni, il Venezuela è tornato sotto i riflettori della geopolitica internazionale. Le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha confermato l’autorizzazione a operazioni segrete della CIA nel paese, hanno riacceso le tensioni tra Washington e Caracas. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un’ingerenza grave e ha rafforzato la retorica antiamericana, mentre gli Stati Uniti giustificano le operazioni come parte della lotta al narcotraffico e alla corruzione.

Il governo venezuelano ha annunciato l’arresto di un gruppo di mercenari legati alla CIA, accusati di pianificare un’operazione sotto falsa bandiera. Secondo Nicolás Maduro, gli agenti stavano preparando un attacco simulato contro una nave da guerra statunitense al largo delle coste venezuelane, con l’obiettivo di provocare un’escalation militare.

Dietro le mosse di Washington, però, si intravedono interessi più ampi: il controllo delle immense risorse petrolifere venezuelane, la volontà di indebolire l’asse tra Venezuela, Russia e Cina, e il desiderio di riaffermare l’influenza statunitense in America Latina. In un contesto globale già segnato da tensioni, il Venezuela rischia di diventare il nuovo terreno di scontro tra potenze.

Venezuela e Washington ai ferri corti

Telegiornale 16.10.2025, 20:00

Il Venezuela possiede le più grandi riserve di petrolio al mondo. In un contesto globale segnato da instabilità energetica e competizione tra potenze, il controllo — diretto o indiretto — di queste risorse rappresenta un obiettivo cruciale. Trump ha sempre mostrato interesse per le ricchezze venezuelane, e non è un caso che durante il suo primo mandato abbia sostenuto apertamente l’oppositore Juan Guaidó, cercando di favorire un cambio di regime. Con il ritorno alla Casa Bianca, la strategia sembra più esplicita: operazioni letali, mobilitazione militare nell’area caraibica, e una retorica che punta a delegittimare Maduro come “dittatore narco”.

Ma dietro la retorica si muove una partita più ampia. Il Venezuela è da tempo parte di un asse anti-occidentale che include Russia, Cina e Iran. Mosca ha fornito armi e sostegno politico, Pechino ha investito in infrastrutture e petrolio, Teheran ha stretto alleanze ideologiche e commerciali. Per gli Stati Uniti, il regime chavista rappresenta non solo una minaccia regionale, ma un avamposto delle potenze rivali nel continente americano. Intervenire in Venezuela significa, dunque, contenere l’espansione di questi attori e riaffermare la leadership statunitense in America Latina.

Cenni contestuali

Questa storia non comincia oggi. L’America Latina ha conosciuto, nel corso del Novecento, molte “attenzioni” da parte degli Stati Uniti. Dal golpe in Guatemala nel 1954, orchestrato dalla CIA per proteggere gli interessi della United Fruit Company, al sostegno ai regimi militari in Cile, Argentina e Brasile, passando per l’addestramento di squadre paramilitari in Centroamerica. Ogni volta, la giustificazione era la stessa: contenere il comunismo, difendere la libertà. Ma il risultato, spesso, è stato l’instaurazione di dittature sanguinarie, la repressione dei movimenti popolari, la distruzione di intere generazioni. Il Venezuela di oggi rischia di diventare un ulteriore capitolo di questa lunga storia. Con l’aggravante che il contesto è cambiato: non c’è più una guerra fredda, ma una guerra multipolare, fatta di sanzioni, propaganda, cyber-attacchi e diplomazia energetica. E in questo scenario, il Venezuela è al tempo stesso pedina e campo di battaglia. Detto questo, occorre anche evidenziare l’opacità politica del Venezuela sotto la guida di Nicolás Maduro. Succeduto a Hugo Chávez nel 2013, Maduro ha ereditato un paese segnato dalla crisi, accelerandone la deriva autoritaria. Le tensioni politiche, le limitazioni alla libertà d’espressione e il controllo capillare delle istituzioni hanno contribuito a un grave deterioramento democratico. La crisi umanitaria è profonda: milioni di cittadini hanno lasciato il paese, mentre all’interno la povertà e la precarietà si sono diffuse. Il governo si sostiene grazie a un apparato di sicurezza leale, a relazioni internazionali strategiche e a una gestione blindata delle risorse naturali.

Le pressioni degli USA si inseriscono pertanto in un equilibrio fragile (destabilizzandolo ulteriormente a proprio vantaggio). Le parole di Gustavo Petro, presidente colombiano, sono un monito: «Un’invasione del Venezuela potrebbe trasformarsi in una nuova Siria». Il rischio non è solo quello di un conflitto armato, ma di una destabilizzazione regionale che travolgerebbe milioni di persone. Maduro, dal canto suo, mobilita le milizie e si appella all’ONU, mentre l’opposizione interna resta frammentata e sotto pressione.

Sul piano interno agli USA, la crisi venezuelana è anche una questione di consenso. Trump punta a rafforzare la sua immagine di leader forte, capace di agire senza esitazioni contro i “nemici dell’America”. In questo senso, il Venezuela diventa un simbolo: non solo un paese da liberare, ma un terreno su cui riaffermare la visione trumpiana della politica estera, fatta di muscoli, interessi nazionali e sfide dirette all’ordine multilaterale.

E poi, c’è la questione aurea. L’oro in Venezuela rappresenta una risorsa strategica cruciale, tanto sul piano economico quanto su quello geopolitico. Per compensare il declino del settore petrolifero e le sanzioni internazionali, il governo Maduro ha intensificato l’estrazione aurifera, spesso in condizioni ambientali e sociali drammatiche. Parte dell’oro viene esportata in modo opaco verso paesi alleati come Turchia, Iran ed Emirati Arabi, aggirando i circuiti finanziari ufficiali. Ma l’oro è anche una leva politica: garantisce liquidità, sostiene l’apparato statale e rafforza il controllo interno. In questo contesto, le mire statunitensi non riguardano solo il regime, ma anche il cuore materiale della sua tenuta. Controllare o bloccare queste riserve significa esercitare pressione economica su una sovranità già assediata.

La strategia di Trump verso il Venezuela è un intreccio di obiettivi economici, geopolitici e ideologici. Ma resta aperta la domanda su quali siano i limiti di questa pressione e quali rischi comporti per la regione. In un mondo già segnato da conflitti e polarizzazioni, il Venezuela rischia di diventare l’ennesimo teatro di una guerra per procura, dove le risorse naturali e le alleanze globali contano più della vita dei cittadini.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Nobel-a-Machado-l%E2%80%99impatto-in-un-Venezuela-oppresso--3187566.html