Sono trascorsi 114 anni da quando, il 21 agosto 1911 - precisamente un lunedì, giorno di chiusura al pubblico del museo - venne sottratto dalle sale del Louvre uno dei dipinti più famosi di Leonardo da Vinci: La Gioconda. La lettura degli interrogatori, che identifica il ladro in tale Vincenzo Peruggia, nato in provincia di Varese e poi emigrato a Parigi, permette di ricostruire le gesta di quello che possiamo considerare uno dei furti del secolo.

La Gioconda storia di un’icona

Laser 26.08.2019, 09:00

Contenuto audio

Come noto, il dipinto raffigura il ritratto di una donna la cui identità è stata fonte di innumerevoli ipotesi, fra le quali la più accreditata è quella di Giorgio Vasari (1511-1574), celebre storico dell’arte e autore di Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, e scultori italiani, prima opera ad aver radunato in modo sistematico le biografie di tutti gli artisti che egli riteneva più meritevoli. Vasari aveva identificato nel ritratto il volto di Lisa Gherardini, una nobildonna fiorentina, moglie del mercante di tessuti Francesco del Giocondo, da cui deriva poi l’altro appellativo del quadro, Monna Lisa.

Leonardo iniziò a lavorare al ritratto attorno al 1503-1505 ma non essendo riuscito a terminarlo lo portò con sé in Francia. Dopo la sua morte, nel 1518 il dipinto venne acquistato da Francesco I di Francia, entrando così a far parte delle collezioni reali francesi. L’opera cambiò tuttavia più volte collocazione: nel 1665 si trovava nel castello di Fontainebleau, mentre nel 1695 è registrata nella Petite Galerie du Roi a Versailles. Con la Rivoluzione Francese, la Gioconda subì un nuovo trasferimento: nel 1797 entrò infatti ufficialmente al Louvre, e l’anno successivo fu esposta al pubblico nel Salon Carré. Tuttavia, nel 1801 Napoleone decise di farla collocare nella sua camera da letto alle Tuileries, segno del valore personale e simbolico che attribuiva all’opera. Dopo l’incoronazione imperiale, tra il 1804 e il 1805 la Gioconda tornò però al Louvre, dove cominciò la sua lunga permanenza come uno dei capolavori più celebri e ammirati del museo.

Foto segnaletica di Vincenzo Peruggia, 1909

Arriviamo dunque a Vincenzo Pietro Peruggia. Era un modesto decoratore italiano, nato a Dumenza l’8 ottobre 1881 (morirà poi nel 1925 a Saint-Maur-des-Fossés, curiosamente sempre l’8 ottobre), che nel 1897 seguì il padre a Lione per lavoro, per poi emigrare a Parigi nel 1907 in cerca di fortuna. Qui, fu assunto dalla ditta Gobier che lo destinò al Museo del Louvre per lavori di pulizia e protezione dei dipinti con lastre di cristallo, fatto che gli aveva permesso di conoscere le sale, le vie d’accesso, le abitudini del personale del museo e di quello adibito alla sorveglianza.

Nella notte del 20 agosto Peruggia si nascose in una delle innumerevoli stanze in cui i copisti tenevano i loro utensili, situata accanto al Salon Carré dove era custodita la Monna Lisa; nella mattina del giorno successivo, la staccò dalla parete, e raggiunta una scala di servizio, prima tolse cornice e vetro abbandonandoli sul posto, e poi uscì dal museo con il dipinto nascosto sotto il camice da lavoro, raggiungendo infine la sua abitazione, dove nascose la refurtiva.

Alla riapertura del museo, inizialmente nessuno si accorse del furto, ad eccezione del pittore Louis Béroud che stava lavorando ad una copia della Gioconda. Béroud sulle prime non si meravigliò di quell’assenza, poiché spesso le opere venivano messe a disposizione dei fotografi del museo. Passato però mezzogiorno, venne chiesto ai fotografi se effettivamente avessero spostato la Gioconda, ma nessuno fu in grado di indicare dove fosse finito il dipinto; venne allora contattata immediatamente la polizia, con conseguente chiusura del Louvre per una settimana.

Le ricerche consentirono di ritrovare la cornice e il vetro, sui quali vennero rilevate dal criminologo Alphonse Bertillon alcune impronte digitali, poi confrontate con quelle dei 257 dipendenti, senza esito positivo; nel rilevamento delle impronte digitali veniva in effetti schedata solo l’impronta del pollice, a volte il sinistro, a volte il destro, impedendo di fatto la possibilità di un sistematico ed efficace raffronto.

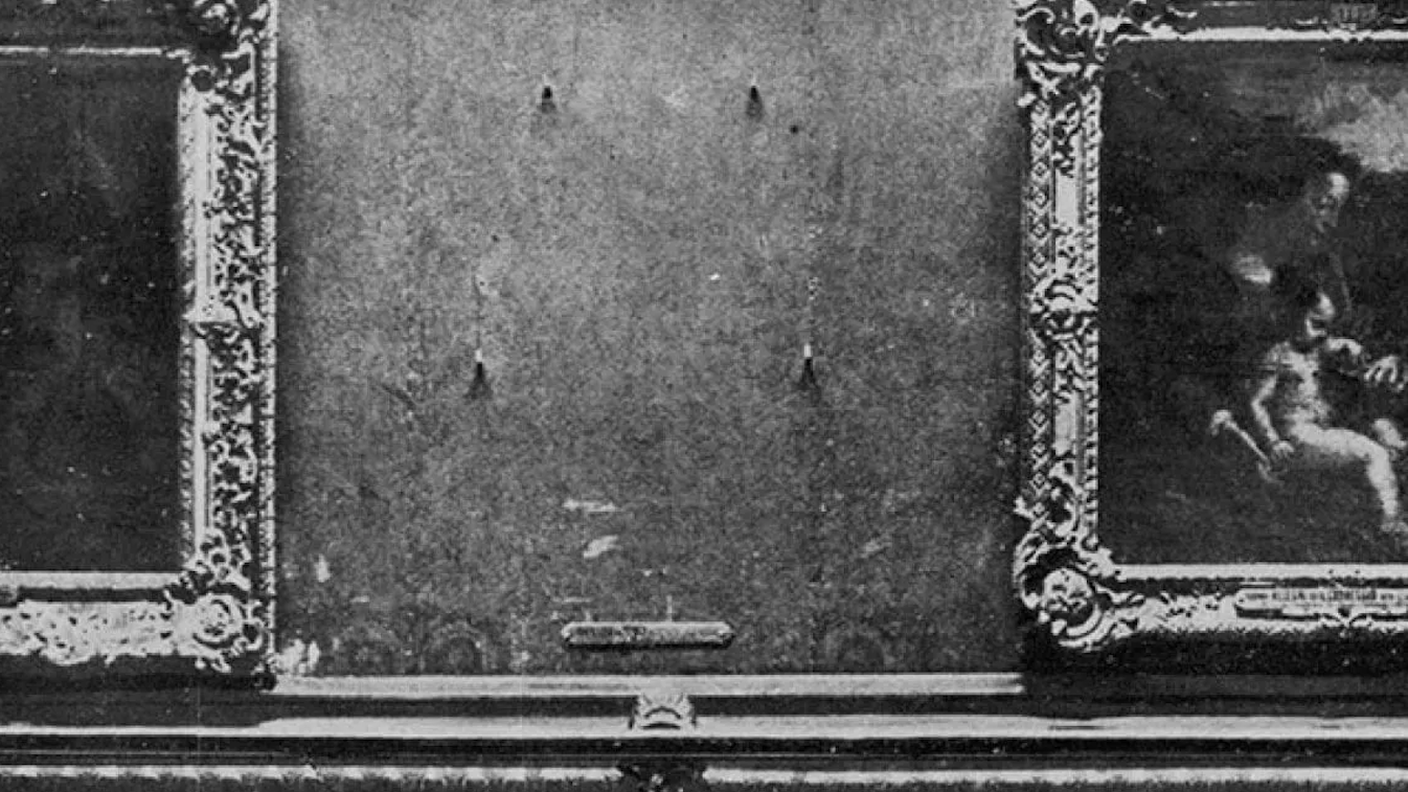

Alla riapertura del museo si formarono lunghe code di curiosi, accalcati per poter vedere la parete desolatamente vuota.

Luogo in cui era appesa La Gioconda, Museo del Louvre.

Il furto della Gioconda rese il dipinto ancora più famoso, e in tutta Parigi si moltiplicarono le riproduzioni del quadro, come mai prima era accaduto per un’opera d’arte. Trascorsero ben due anni dal furto prima che Vincenzo Peruggia, firmandosi con il falso nome di Léonard V., scrivesse all’antiquario fiorentino Alfredo Geri per proporgli la vendita del dipinto:

Egregio signor Geri, abbiamo l’onore di portare a vostra conoscenza, che si sta facendo delle pratiche, in questa città e per mezzo corrispondenza, per la vendita del capolavoro vinciano La Gioconda. Ne saremo molto grati, se, per opera vostra, o di qualche vostro collega, questo tesoro d’arte ritornasse in Patria, e specialmente a Firenze dove Monna Lisa ebbe i suoi natali […].

Centini, Massimo: Misteri d’Italia. Dall’antica Roma al caso Calvi: eventi, luoghi e personaggi con un elemento comune: il mistero. Roma, 2006. p. 236

Geri rispose manifestando il proprio interesse, sottolineando che il dipinto avrebbe dovuto essergli portato a Firenze. Peruggia si recò dunque a Firenze il 10 dicembre 1913, alloggiando presso l’Hotel Tripoli e il giorno successivo, alla presenza anche di Giovanni Poggi, allora direttore delle Gallerie degli Uffizi, Peruggia mostrò il dipinto ai due esperti.

Il direttore propose di portare il quadro agli Uffizi per un riconoscimento più preciso e Peruggia glielo consegnò senza particolari formalità. Il giorno dopo ancora, Peruggia venne però arrestato dalla polizia, e decise di raccontare nel dettaglio le modalità che gli consentirono di compiere quel furto considerato impossibile:

Avevo lavorato nel museo del Louvre nella mia qualità di imbianchino decoratore. Conoscevo non soltanto tutte le maestranze, ero pratico di ogni angolo, di ogni scala, di tutti i ripostigli, conoscevo le consuetudini del personale che vigila nel ricco museo. Mi fu facile perciò in un lunedì dell’agosto 1911 di entrare con altri operai nel museo. Nessuno fece caso a me […]. In un attimo tolsi la cornice della tavola per poterla trafugare con più facilità. E infatti la nascosi sotto il camice e la involtai nella blusa, riuscendo a passare inosservato alle porte del Louvre.

Centini, p. 238

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/arte/Come-rubare-la-Gioconda-e-vivere-felici--2593422.html1

Il pubblico ministero chiese una condanna di Peruggia a tre anni di reclusione, ma l’avvocato difensore propose di effettuare una perizia psichiatrica. In prima istanza Peruggia fu condannato ad un anno e 15 giorni di reclusione, respingendo le conclusioni della perizia psichiatrica e sottolineando il fatto che l’operazione era stata condotta ad esclusivi fini di lucro. La sentenza d’appello pronunciata a fine luglio 1914 ridusse tuttavia la sua detenzione a sette mesi e otto giorni, ordinando la scarcerazione immediata di Peruggia, avendo egli già espiata la pena con il carcere preventivo.

La notorietà raggiunta con il furto non consentì a Peruggia di ottenere una situazione finanziaria confortante; dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale egli prestò servizio come soldato, ritornò dunque in Francia per aprire un piccolo colorificio; si sposò, ebbe una figlia e infine morì a seguito di un’intossicazione da piombo, riconducibile alla presenza di tale metallo nelle vernici che utilizzava.

La Gioconda ritrovò invece trionfalmente il proprio posto nel Louvre nel gennaio del 1914, dopo essere stata esposta in varie località italiane che videro un’affluenza di pubblico eccezionale.

Ritorno della Gioconda al museo del Louvre il 4 gennaio 1914.

Dopo il furto, la notorietà de La Gioconda crebbe esponenzialmente, tanto da renderlo il ritratto più celebre di tutti i tempi; oltre all’indubbia importanza artistica, infatti, crebbe ulteriormente l’aura misteriosa che l’ammantava da sempre. La depredazione, l’insperato ritrovamento, tutte le domande irrisolte connesse al dipinto e alla sua storia peculiare ne hanno nutrito il mito, con successive celebri rivisitazioni come quella, tra gli altri, di Duchamp, Dalì, Botero e Warhol, nonché l’onnipresenza nel cinema, nei fumetti, nella musica pop, nella moda e nella pubblicità.

Una stanza nuova per la Gioconda

Setteventi 30.04.2024, 07:20

Contenuto audio