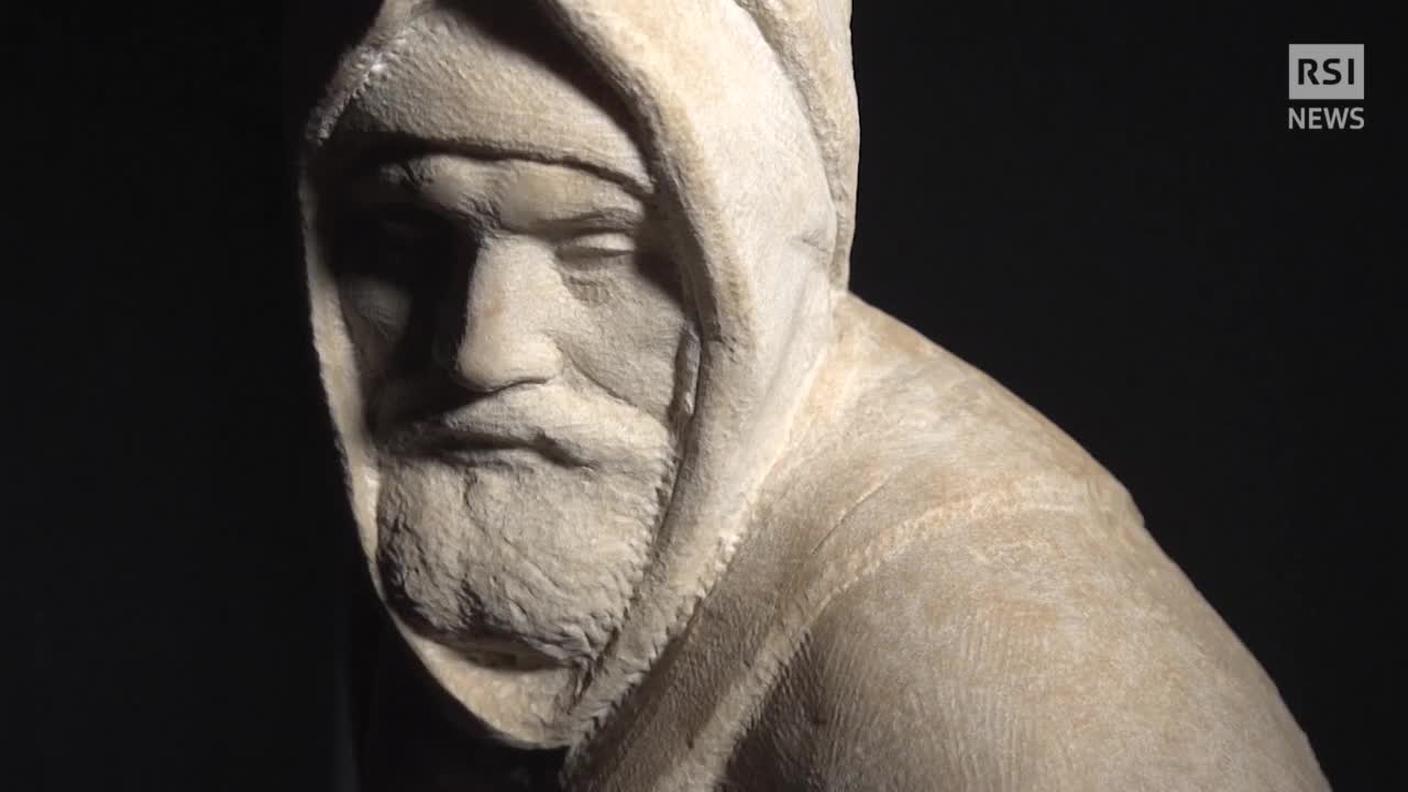

Milano, Castello Sforzesco. Una sala silenziosa accoglie la Pietà Rondanini. Due corpi uniti in un abbraccio verticale, quasi informe, come se il marmo stesso faticasse a contenere il dolore. È l’ultima scultura di Michelangelo Buonarroti (1475-1564), cominciata e ricominciata più volte fino a pochi giorni prima della morte, nel 1564. Un’opera che non rassicura, che non consola, che lascia esposta la sofferenza.

Nell’anno in cui ricorrono i 550 anni dalla nascita, l’“ultimo Michelangelo” appare più che mai attuale. Non l’artista della potenza, del David che sfida con la perfezione del suo giovane corpo l’ordine dei potenti, ma quello dell’inquietudine. Il vecchio scultore che si specchia nel volto scavato di Nicodemo, che si ritrae in un Cristo straziato, scolpisce la pietra fino a spezzarla perché convinto che solo l’incompiuto sappia raccontare la verità dell’uomo.

Un’inquietudine che tracima dalla materia stessa: il marmo si apre, resta incompiuto, come se la forma non potesse mai chiudersi del tutto. È qui che nasce il linguaggio del non-finito. Dai Prigioni destinati alla tomba di Giulio II alla Pietà Rondanini, il marmo grezzo che emerge appena dalle forme diventa confessione. Non mancanza, ma scelta: l’incompiuto rivela il corpo come apparizione fragile, sospesa tra nascita e dissoluzione nella materia.

Michelangelo, Prigione che si risveglia, 1530-1534.

E non è solo la materia a restare aperta, anche i corpi che Michelangelo scolpisce portano in sé questa tensione. In particolare, il corpo nudo di Cristo, che egli rappresenta sin dalla giovinezza, dal crocifisso di Santo Spirito alla Pietà della Minerva, fino alle ultime opere. Qui i contrasti si mostrano senza veli: divino e umano, potenza e fragilità, gloria e rovina. Il Cristo è Dio ma anche carne esposta, muscolo e piaga, vittoria e caduta nello stesso tempo.

Per Michelangelo la nudità non è scandalo, è verità, è il Dio incarnato, nudo, vulnerabile come qualsiasi altro uomo.

Michelangelo, Crocifisso, 1493.

Michelangelo cerca non solo risposte nella figura del Cristo. Cerca Cristo. Lo fa da scultore e da cristiano e nella Pietà Bandini, arriva a ritrarsi nei tratti di Nicodemo che regge quel corpo. Non soltanto un gesto autobiografico quanto una potente immagine dai molti significati: è il discepolo che cerca la luce di notte, simbolo del credente esitante e insieme coraggioso; è il Nicodemo dei dibattiti del Cinquecento, accusato di doppiezza perché teneva viva un’intima tensione verso la Riforma; è lo scultore leggendario del Volto Santo di Lucca, patrono dei marmorari; è infine colui che depone Cristo nel sepolcro.

Michelangelo, Pietà Bandini, 1547-1555 circa.

Michelangelo, vecchio e provato, trovava in questo volto scavato lo spazio per riconoscere la propria fragilità, oltre alla sua identità di artista e il suo destino di uomo in attesa di morte. In quella maschera si intrecciano dubbio e fede, confessione e difesa, biografia e mito, resa e meditazione estrema.

Gli ultimi anni della sua vita, segnati dall’amicizia con Vittoria Colonna e dal contatto con i testi degli Spirituali — il gruppo eterogeneo di intellettuali e religiosi che, dentro la Chiesa cattolica, cercavano una riforma interiore fondata sulla Scrittura e sulla fede personale — accentuarono questa dimensione. Michelangelo si interrogava sul destino dell’anima, oscillava tra la speranza di salvezza e la consapevolezza del peccato, viveva un cristianesimo interiore che non sempre coincideva con la voce ufficiale della Chiesa.

Sebastiano del Piombo, probabile ritratto di Vittoria Colonna, 1520-1525.

È in questo clima che nascono le ultime Pietà: il marmo ferito, scavato, interrotto diventa metafora di una fede lacerata e incerta, sconvolta dalla frattura tra Riforma e Chiesa. Vittoria Colonna e la frequentazione del circolo degli Spirituali avevano spinto Michelangelo verso un cristianesimo più interiore, nutrito di Scrittura e di meditazione, lontano dalle certezze dogmatiche. Non sorprende allora che lo stesso travaglio si rifletta anche nella pittura.

In Vaticano, nella Cappella Paolina, luogo di preghiera riservato al pontefice, Michelangelo risponde con due scene estreme: Saulo a terra, accecato da una luce che lo rovescia fuori da sé, e Pietro che avanza verso la croce rovesciata. Non c’è trionfo, ma dolore e destino. La grazia irrompe come un trauma, il martirio non è spettacolo ma coscienza di un limite. Lo sguardo severo di Pietro rivolto verso l’ingresso — verso chi entra, verso il papa stesso — diventa monito tremendo: ricordati il peso che porti.

Michelangelo, Crocifissione di Pietro, particolare, 1546-1550, Cappella Paolina, Roma, Palazzo del Vaticano.

In pittura come in scultura l’ultimo Michelangelo parla ormai il linguaggio dell’essenziale; ogni compiacenza formale è abbandonata per consegnare solo il nucleo della fede e del dolore. Ben lo si vede nella Pietà Rondanini, un’opera scarna, quasi scheletro, eppure infinitamente intensa, iniziata tra il 1552 e il 1553 e poi continuamente rimaneggiata dal 1555 fino alla morte. Non più un Cristo perfetto sostenuto dalla madre, ma due corpi che si confondono, il Figlio e la Madre che si fondono in un’unica figura fragile e verticale. Michelangelo, vecchio e malato, prossimo alla morte, non cerca più la bellezza ma la verità. Il marmo incompiuto diventa confessione, testimonianza di una fede che non si lascia imprigionare in una forma, sempre eccedente la materia che vorrebbe contenerla.

Oggi, davanti a quella scultura, non troviamo la perfezione ma il tremore di una domanda. La Rondanini è testamento e frattura, palinsesto di fede e di morte, meditazione estrema che Michelangelo porta con sé fino all’ultimo colpo di scalpello.

A 550 anni dalla nascita, il suo messaggio resta intatto: non il trionfo della forma, ma la sua crepa; non la potenza del David, ma la nudità disarmata del Nicodemo e del Cristo che si specchiano l’uno nell’altro. È lì, nell’ultimo Michelangelo, che ancora oggi riconosciamo la nostra condizione: incompiuta, vulnerabile, eppure aperta alla luce.

Il marmo della Pietà Bandini rivela i tormenti di Michelangelo Buonarroti

RSI Info 25.09.2021, 11:59