Nel 2022 sono stati desecretati gli atti del processo che, dopo 7 anni di istruttoria, seguì la tragedia. Insieme a quei dossier è riemerso un documento fondamentale per capire questa vicenda. Si tratta della bozza di sentenza del processo d’appello redatta dal giudice Paul-Eugène Burgener.

Mattmark, neve e ghiaccio

Storie 10.05.2015, 22:40

La storia

Nel 1954 la multinazionale zurighese Elektro-Watt si era assicurata l’appalto per la costruzione dell’opera. Il cantiere fu inaugurato nel 1960, preceduto da polemiche tanto sulla stabilità dei terreni scelti, quanto sulla decisione di costruire una diga ai piedi di un ghiacciaio e con materiale morenico, estratto con escavazioni ed esplosivi. La consegna dell’opera era prevista per il 1966, ogni ritardo avrebbe causato perdite enormi per la imprese coinvolte.

Da terra d’emigrazione, povera e rurale, alla fine del secondo conflitto mondiale la Svizzera, al cuore di un’Europa impegnata nella ricostruzione, si ritrovò a intraprendere una vertiginosa corsa all’energia idroelettrica per alimentare la crescita e l’ammodernamento di tutto il Paese. Il Vallese, coi suoi ghiacciai, era al centro di questo progetto di sviluppo.

Tenuto conto della quantità di manodopera impiegata (nel 1963 c’erano 1400 operai, il 73% veniva dall’estero), dell’entità degli investimenti e delle aspettative della politica, si determinò un contesto di enorme pressione sociale intorno alla diga di Mattmark. L’ispettorato del lavoro, quindi, autorizzava deroghe alle norme sull’orario di lavoro: i controlli sul cantiere accertarono che si arrivava a turni dalle 10 alle 16 ore continuative, 6 giorni su 7. Nel 1965 le baracche dei dormitori, della mensa e delle officine furono spostate e collocate sotto la lingua del ghiacciaio, situazione che permetteva un’ottimizzazione dei tempi di spostamento e che avrebbe facilitato il riempimento del bacino.

L’Allalingletscher è uno dei giganti tra i ghiacciai svizzeri. La gente della Valle di Saas ha sempre saputo della sua instabilità. Nel 1929 furono costruite pareti di protezione contro le valanghe e nel 1949 una catastrofe, simile a quella che poi è accaduta nel 1965, uccise dieci persone. Valanghe, di varia entità, ce ne sono sempre state, anche col cantiere in attività. Blocchi di ghiaccio di diverse tonnellate vennero giù senza sosta, per tutta la settimana precedente la catastrofe. Gli operai avevano costruito uno sbarramento in pietra dietro la mensa, per evitare che i blocchi ostruissero la strada di comunicazione col villaggio di Saas-Almagell: il lavoro non doveva fermarsi.

Alle 17:15 di lunedì 30 agosto 1965 dal gigante si staccò un iceberg di due milioni di metri cubi. In trenta secondi la spianata con le baracche, le officine, i bulldozer, gli operai e le operaie, tutto rimase sepolto sotto decine di metri di ghiaccio. Ci furono 88 morti, ma, stando alle testimonianze, la Elektro-Watt chiese che il giorno seguente si continuasse a lavorare alla diga.

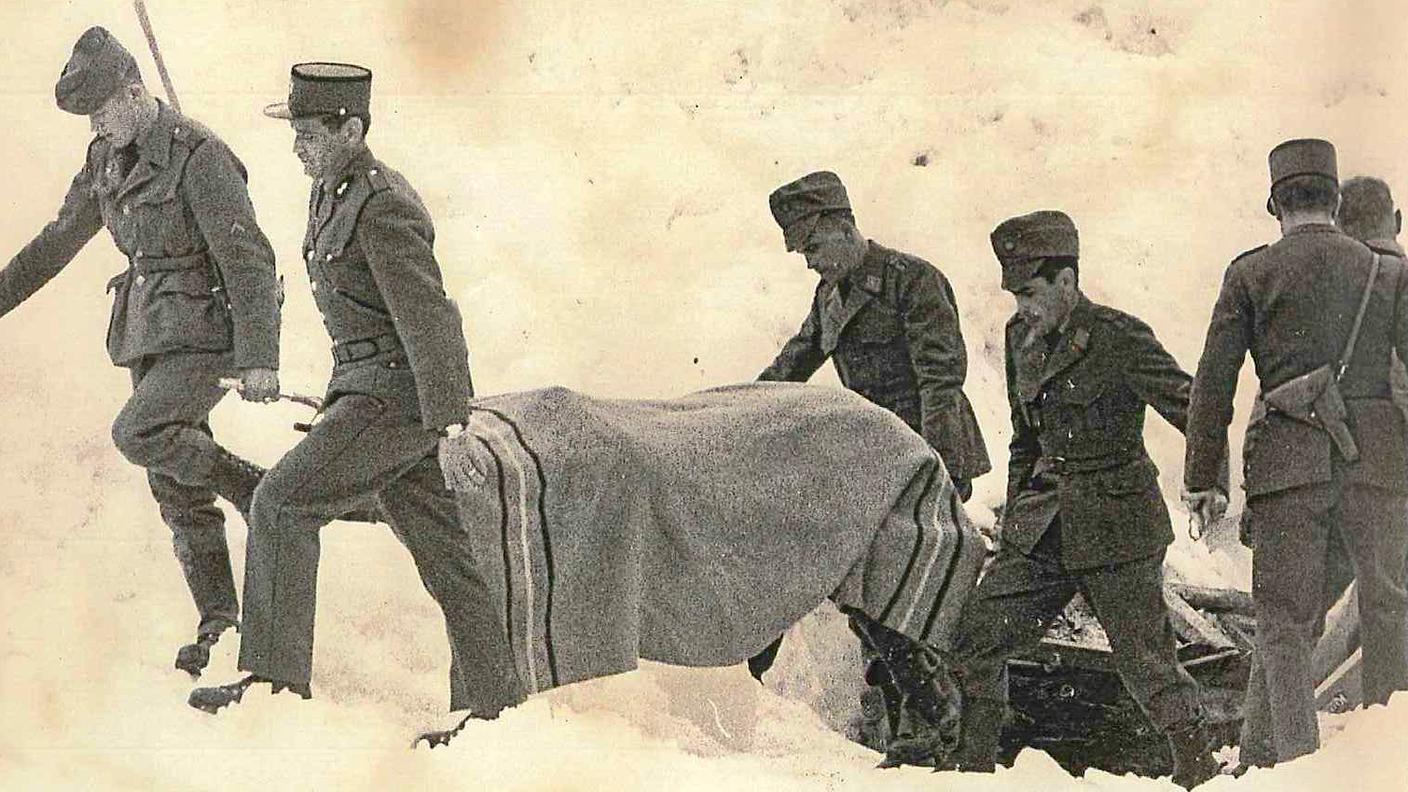

Si lavorò, certo, ma al recupero dei cadaveri, o, perlomeno, di ciò che ne restava. L’ultima salma fu restituita ai familiari due anni dopo, nel 1967, anno in cui la diga fu conclusa. Degli 88 morti 56 erano italiani, 23 svizzeri, 4 spagnoli, 2 austriaci e 1 apolide.

L’inchiesta

Nel libro Morire a Mattmark – la seconda edizione è uscita per Donzelli a luglio 2025 – lo storico dell’emigrazione, Toni Ricciardi, ricostruisce nel dettaglio gli aspetti di questa tragedia annunciata, che la politica, la chiesa e molta stampa svizzera vollero far passare per una imprevedibile calamità naturale.

A 60 anni da Mattmark, la catastrofe annunciata

Alphaville 29.08.2025, 11:30

Contenuto audio

L’inchiesta penale, avviata nel 1965, terminò nel 1970 con il rinvio a giudizio per 17 imputati, tra alti dirigenti, ingegneri e funzionari della SUVA, accusati di omicidio colposo. Gli esperti che indagarono sulla sciagura conclusero che la valanga era stata una catastrofe naturale non prevedibile e non dovuta all’azione dell’uomo. Tuttavia ammisero che le baracche degli operai furono collocate «nell’unico posto rischioso possibile» e che se si fossero adottate misure per un’osservazione costante del ghiacciaio la strage sarebbe stata evitabile.

Il processo iniziò il 2 febbraio 1972. Nel dibattimento gli esperti fecero emergere le inadempienze e la negligenza nell’adozione delle norme di sicurezza. Tuttavia gli imputati vennero assolti dall’accusa di omicidio colposo in quanto, si disse, la catastrofe non era prevedibile. In Italia si parlò di processo-farsa, perfino le pene pecuniarie richieste dalla pubblica accusa apparvero ridicole. Il quotidiano L’Unità parlò chiaramente di «sentenza di classe» che negava giustizia agli operai morti.

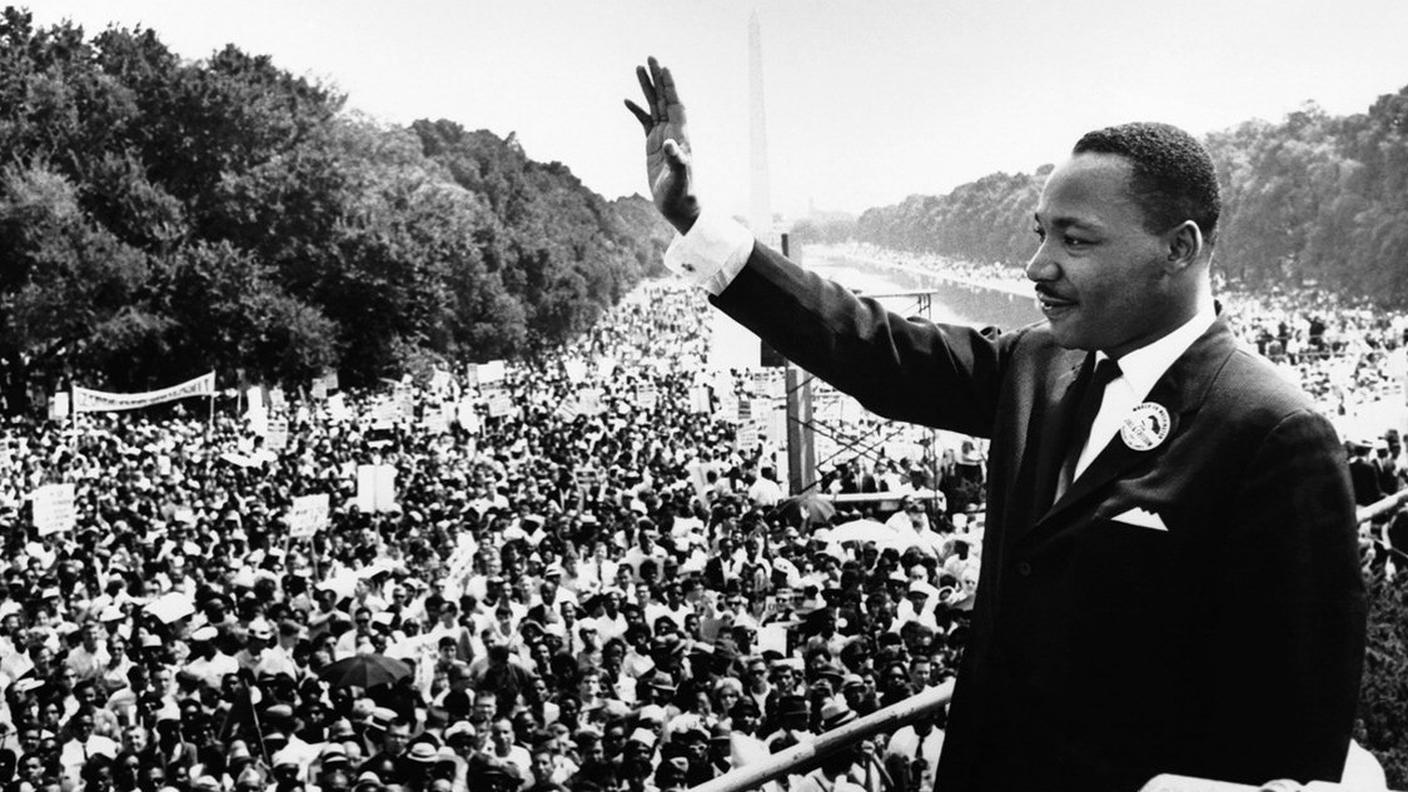

Sciagura di Mattmark, 1965

Se la stampa svizzera giustificò il verdetto di Visp, Ezio Canonica - sindacalista e uomo politico ticinese, in quel momento presidente del sindacato dell’edilizia e del legno - in una interpellanza al Consiglio federale deprecò che gli stranieri fossero trattati come «lavoratori di seconda classe» e invitò a una protesta. Il 18 marzo 1972 migliaia di lavoratori stranieri marciarono nelle strade di Ginevra per chiedere giustizia per i morti di Mattmark.

I legali dei familiari delle vittime impugnarono la sentenza. Del collegio di cinque giudici nominati dal Tribunale cantonale di Sion faceva parte Paul-Eugène Burgener, fiero conservatore, cattolico – in un Cantone dove, all’epoca, una maggioranza schiacciante degli aventi diritto votava per il partito cattolico e conservatore PPD – uomo delle istituzioni, insomma. Nel novembre del 1972 il Tribunale cantonale confermò il dogma della catastrofe naturale, una tesi sostenuta fortemente fin dall’inizio dal mondo politico, in particolare dall’allora Consigliere federale Roger Bonvin, del PPD, uomo politico di primo piano, fautore di quella corsa al progresso che vedeva nel Vallese la locomotiva energetica della Svizzera. Il Tribunale assolse nuovamente i 17 imputati, infliggendo alle famiglie delle vittime il pagamento della metà delle spese processuali.

Fu una sentenza che turbò l’Italia, ma che in Svizzera passò quasi sotto silenzio.

La bozza di Burgener

A cinquant’anni di distanza da quel processo, con la riapertura degli atti è riemerso un documento fondamentale per comprendere questa storia. Il primo a darne notizia, nel 2023, è stato il giornalista Kurt Marti sul Beobachter: si tratta della prima bozza della sentenza del Tribunale cantonale che confermò l’assoluzione degli imputati. A redigere quel verdetto, poi fatto sparire, fu il giudice Paul-Eugène Burgener. Di quel rapporto esisteva una seconda copia su cui i familiari di Burgener, per rispetto delle istituzioni, non hanno fatto parola per cinquant’anni. In esso il magistrato, sulla base delle perizie per il processo di primo grado, scrive che il disastro poteva essere evitato e accusa di negligenza i vertici della Elektro-Watt. Burgener metteva in luce, tra l’altro, che il forte rischio relativo all’avanzamento del ghiacciaio era stato ben segnalato dall’ingegnere Louis Wuilloud in un rapporto interno del 1962.

Per quattro dirigenti Burgener chiedeva una condanna per omicidio colposo, in una bozza di sentenza del processo d’appello, inserita poi da Elisabeth Joris nel suo volume Mattmark 1965. Ricordi, sentenze, legami italo-svizzeri (Rotpunktverlag, 2025). Ma la politica e parte del mondo accademico, oltre alle aziende e alle società assicuratrici, avevano scelto per il dogma dell’imprevedibilità.

E al dogma si allineò il Tribunale cantonale, nella sua sentenza definitiva, sostenendo che «una valanga di ghiaccio di grandi dimensioni era imprevedibile e nessun avvertimento reale proveniva dal ghiacciaio».

Sintesi della richiesta di colpevolezza redatta dal giudice Burgener. (Traduzione) 1. Gli imputati Olivier Rambert, Alexander Verrey, Alfons Hutter e Bernhard Gilg sono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo e condannati a una multa di cinquemila franchi ciascuno. Qualora tale multa non venga pagata entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa sarà commutata in tre mesi di detenzione (art. 49 cifra 3 capoverso 3). 2. La cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale avverrà in base all’art. 41 cifra 1 e 49 cifra 4 del Codice Penale dopo due anni. 3. Non si dà seguito alle pretese civili. 4. I condannati pagano tutte le spese di prima e seconda istanza. 5. Tutti gli altri imputati sono assolti da colpa, pena e spese.

Dopo la sentenza d’appello del settembre 1972, il terzo grado di giudizio fu reso di fatto impraticabile per l’incombere della prescrizione dei reati.

Thomas Burgener, notaio, ex-parlamentare socialista e già presidente del governo vallesano, ricorda oggi le ostilità e le tensioni che suo padre Paul-Eugène dovette affrontare all’interno del Tribunale cantonale, l’isolamento al quale fu condannato. Burgener si ammalò di depressione e nel 1976 lasciò il suo incarico. Aveva 59 anni. Tempo dopo, sulle colonne del Walliser Bote ammise: «Poi sono crollato, ho cercato di rialzarmi, ma non è stato più possibile e mi sono dimesso».

Fu negata giustizia alle vittime di Mattmark, non solo fu negata ai poveri morti, fu negata anche alle loro famiglie, alle decine e decine di bambini che crebbero senza il padre, qualcuno senza la madre. Il silenzio che si è posato negli anni su questa tragedia dimenticata, tragedia del lavoro e della migrazione, ha rinnovato, anno dopo anno, l’ingiustizia. La retorica di discorsi ufficiali di compianto e rammarico ha rinnovato l’ingiustizia. Se le sentenze non possono essere mutate, che le parole delle donne e degli uomini delle istituzioni possano colmare quel vuoto.

Una mostra dedicata

La mostra immersiva Mattamark. 30 agosto 1965. Morti sotto il ghiaccio, vivi nella memoria - visitabile nel Museo Interattivo delle Migrazioni di Belluno sino al 31 dicembre 2025 - è stata voluta e promossa dall’Associazione Bellunesi nel Mondo. Si tratta di fotografie, documenti, filmati e testimonianze raccolte attraverso video-interviste a superstiti e familiari delle vittime: un racconto diretto di chi ha vissuto la tragedia e ne ha portato per sempre i segni, affinché la memoria resti viva e condivisa.

In Svizzera la tragica vicenda è commemorata al Museo nazionale di Zurigo attraverso un’istallazione video immersiva intitola “Wasserkraft und Widerstand”, energia idraulica e resistenza, che esplora le dinamiche economiche, evoca i conflitti politici e affronta le sfide logistiche affrontate negli anni ‘50 per sopperire alla crescente richiesta di energia elettrica, raccontando sia le avanzate competenze ingegneristiche, ma anche le dure condizioni di lavoro nei cantieri sulle Alpi.

Le verità nascoste di Mattmark

Laser 04.12.2025, 09:00

Contenuto audio