Per secoli, la disabilità è stata vista come una condizione da nascondere, correggere o assistere, più che come una forma di diversità umana da includere. In questo senso, in Svizzera, la storia dei diritti delle persone con disabilità è stata una lenta trasformazione dello sguardo collettivo, passando dal pietismo alla partecipazione, fino ad arrivare finalmente anche alla tutela.

La storia elvetica riflette infatti una tensione costante tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro effettiva realizzazione nella vita quotidiana; soltanto nel 1999, ad esempio, la Confederazione ha sancito nella propria Costituzione il divieto di discriminazione fondata su una disabilità: “nessuno può essere discriminato in particolare a causa […] di menomazioni fisiche, mentali o psichiche” (art. 8 cpv. 2 Cst.). Sebbene tardivo, fu comunque un primo passaggio fondamentale, poiché definì per la prima volta in modo chiaro che l’uguaglianza non era più un atto di carità, ma un principio giuridico.

Come spesso accade però, tra la norma e la realtà si è aperto un lungo cammino.

Fu solo nel 2004 che entrò in vigore la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), con l’obiettivo di rendere concreto il mandato costituzionale volto ad abolire le barriere che limitavano l’accessibilità a settori essenziali come edilizia, istruzione, trasporti pubblici e lavoro (LDis, RS 151.3). Tuttavia, se da un lato la legge introdusse standard minimi di accessibilità, dall’altro lasciò ampia discrezionalità ai Cantoni, generando così significative differenze nell’applicazione delle misure sul territorio.

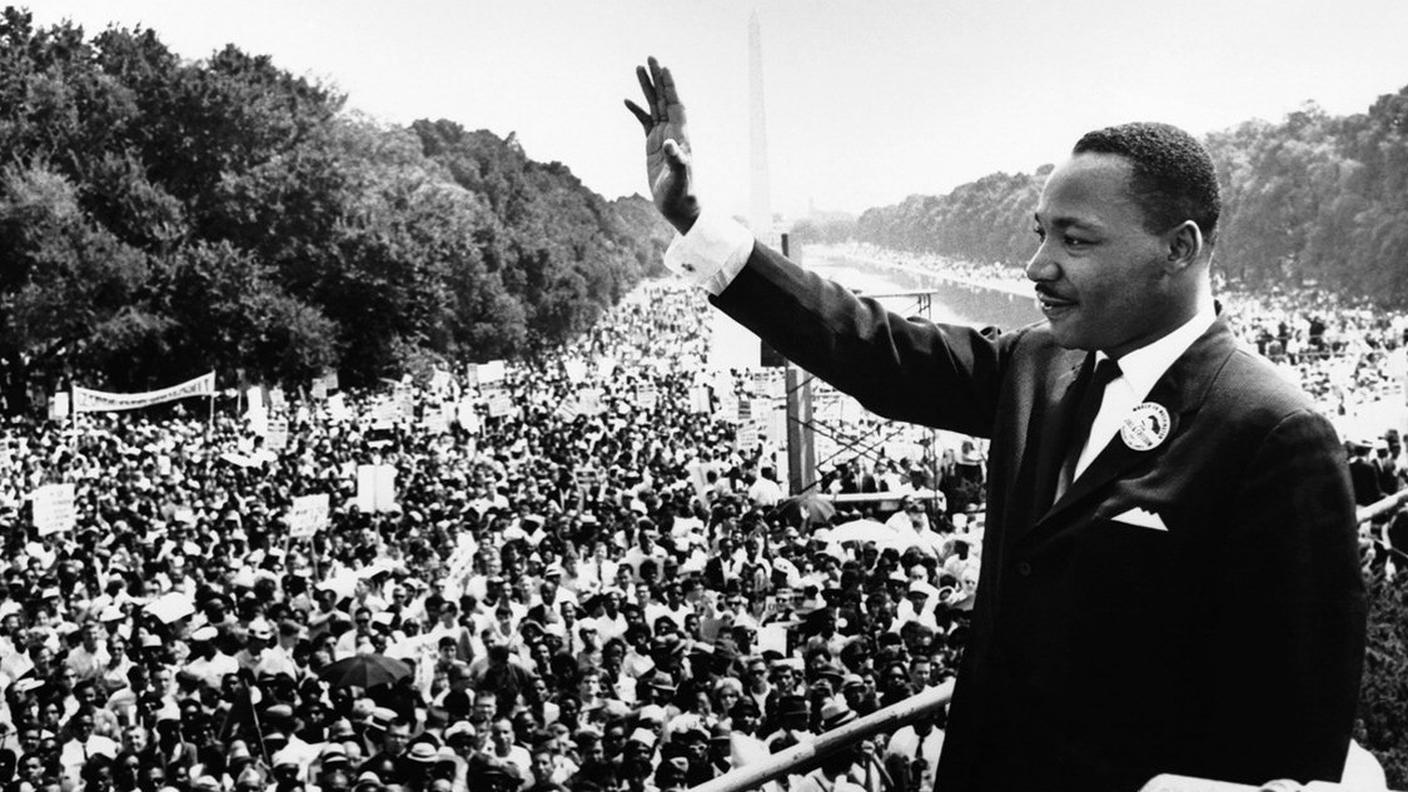

Il momento decisivo arrivò 13 dicembre 2006. A New York fu firmata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); un atto che che non mirò a creare nuovi diritti, ma ad imporre che tutti i diritti umani esistenti fossero goduti in condizioni di parità. Gli Stati membri erano infatti tenuti a eliminare le barriere fisiche, sociali e culturali, e a garantire l’inclusione in ogni ambito della vita: educazione, lavoro, partecipazione politica, accessibilità, vita indipendente.

Tuttavia, come era già accaduto per il suffragio universale, la Svizzera non si distinse per tempestività, e ci vollero anni perché la ratifica avvenisse. L’adesione elvetica alla Convenzione fu approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 2013 ed entrò in vigore il 15 maggio 2014. Quasi dieci anni più tardi, il Comitato ONU incaricato di monitorarne l’attuazione pubblicò le proprie osservazioni conclusive al primo rapporto svizzero: un documento che, pur riconoscendo i progressi compiuti, mise in luce carenze significative, come la mancanza di politiche efficaci in materia di accessibilità, le limitazioni alla partecipazione politica, la scarsa inclusione nel mercato del lavoro e la persistenza di istituti in cui le persone con disabilità vivono ancora separate dal resto della società (Concluding observations on the initial report of Switzerland, ONU, 2022).

Dossier: inclusività e architettura

Lo spazio che si apre all’inclusività e all’accessibilità

Contenuto audio

Architettura e inclusività (1./5)

Alphaville: i dossier 20.10.2025, 11:30

Architettura e inclusività (2./5)

Alphaville: i dossier 21.10.2025, 11:30

Architettura e inclusività (3./5)

Alphaville 22.10.2025, 11:30

Architettura e inclusività (4./5)

Alphaville: i dossier 23.10.2025, 11:30

Architettura e inclusività (5./5)

Alphaville: i dossier 24.10.2025, 11:30

E i dati confermarono tali criticità: secondo l’Ufficio federale di statistica, circa il 22% della popolazione svizzera viveva con una disabilità, ma solo poco più della metà risultava professionalmente attiva (Indagine sulla salute in Svizzera, UST, 2022). Persistevano inoltre barriere strutturali nei trasporti, nell’accesso al lavoro e nei servizi digitali per oltre 1,7 milioni di persone, e secondo Pro Infirmis quattro persone con disabilità su cinque si sentivano ancora escluse dalla piena partecipazione sociale (Indice dell’inclusione, Pro Infirmis, 2023). Ancora più profonde però rimanevano le barriere culturali, alimentate da una visione della disabilità come condizione di dipendenza piuttosto che come espressione di competenza e valore.

Un passaggio significativo si verificò nel marzo 2023, quando nella sala del Consiglio nazionale si svolse la prima sessione delle persone con disabilità in Svizzera. In quell’occasione i partecipanti approvarono una risoluzione dedicata alla partecipazione politica e ai diritti civili delle persone con disabilità, a seguito della quale venne proposta una revisione parziale della legge sui disabili e, parallelamente, furono avviati quattro programmi prioritari focalizzati su “lavoro, prestazioni, alloggio e partecipazione”. Programmi coordinati dall’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e attuati in collaborazione con i principali attori dell’amministrazione pubblica, della società civile e del mondo economico.

Uno slancio che trovò continuità l’anno successivo: grazie all’Iniziativa per l’inclusione, il tema della disabilità è stato infatti riportato con forza al centro del dibattito politico svizzero. Promossa da organizzazioni come Amnesty International Svizzera e Pro Infirmis, l’iniziativa mira a inserire nella Costituzione federale un diritto esplicito all’inclusione, impegnando la Confederazione a garantire non solo l’uguaglianza formale, ma anche quella sostanziale. La proposta di un controprogetto indiretto, in consultazione dal 25 giugno al 16 ottobre 2025, sarà trasmessa al Parlamento (nella forma di controprogetto finalizzato) nella primavera del 2026.

Barriere architettoniche e disabilità: a che punto siamo e cosa rimane da fare?

La consulenza 19.06.2025, 13:00

Contenuto audio

L’iter legislativo si preannuncia dunque ancora lungo, ma il valore simbolico dell’iniziativa è già profondo: dopo decenni di battaglie, il fulcro non è più soltanto “eliminare gli svantaggi”, ma trasformare la società stessa, affinché nessuno debba più adattarsi a un mondo costruito per altri.

Come ha ricordato il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, la piena inclusione non è una concessione, bensì “una condizione per la democrazia” (CRPD/C/CHE/CO/1, 2022). Oggi la Svizzera dispone degli strumenti giuridici per realizzare questo obiettivo, ma ciò che ancora manca è una cultura dell’inclusione diffusa, capace di permeare la vita quotidiana, la scuola, il lavoro e la politica. Perché l’inclusione non si limita a rimuovere le barriere fisiche: richiede anche di dissolvere quelle invisibili, fatte di linguaggio, pregiudizi e paura della diversità.

In definitiva, la storia dei diritti delle persone con disabilità in Svizzera non è la storia di una minoranza, ma è una delle misure della maturità democratica dell’intero Paese. Il percorso verso una società veramente inclusiva passa ora dalla volontà politica e dall’impegno collettivo nel riconoscere che ogni persona, nella sua diversità, è parte integrante della dignità umana e del bene comune.

Gli orizzonti del buio

Storie 19.10.2025, 20:40