«Io credo che mio padre e i miei zii, per arrivare a fare la scelta che avevano fatto, sentivano che la cosa più importante per loro era vivere in un mondo dove non ci fossero più sfruttamento, differenze sociali, prepotenze, guerre. La cosa che più li ha colpiti, secondo me, è l’ingiustizia che vedevano attorno.»

Quante volte Adelmo Cervi ha ripetuto questo concetto? Innumerevoli volte, perché Adelmo, classe 1943, convinto che, come recita la frase incisa sul monumento del campo di concentramento di Dachau: Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo, da decenni, instancabilmente, parla ai giovani nelle scuole, nelle sedi istituzionali e nei centri sociali di tutta Italia. Il suo obiettivo non è solo quello di raccontare la storia della sua famiglia e del pesantissimo prezzo che quella pagò per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ma anche di stimolarli a non “abbassare mai la guardia” contro quello che Franco Fortini (1917-1994) chiamava «il molto fascismo invisibile»..

Adelmo Cervi

Adelmo Cervi è infatti figlio di Verina Castagnetti e di Aldo, terzogenito dei sette fratelli fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Adelmo era nato quattro mesi prima della morte del padre.

I sette fratelli Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore (42 anni il maggiore, 22 il minore), insieme al loro padre Alcide (Papà Cervi come poi è sempre stato chiamato) e al disertore della Milizia Volontaria fascista entrato nelle file della Resistenza Quarto Camurri, furono arrestati il 25 novembre precedente nella loro casa colonica nel podere dei Campirossi, tra Campegine e Gattatico, in aperta campagna reggiana.

Foto d’epoca della casa colonica Cervi, oggi sede del Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne (Gattatico, Reggio Emilia)

Già dall’inizio della guerra, la loro casa era divenuta sia un rifugio per i prigionieri alleati fuggiti dai campi di prigionia, sia un punto di riferimento di quel movimento resistente e clandestino che, all’indomani dell’armistizio del 8 settembre 1943, avrebbe fatto delle retrovie nazifasciste un territorio invivibile per gli occupanti e i collaborazionisti. Per tale scopo, nonostante gli enormi rischi che correvano, i Cervi avevano trasformato la loro cantina e il fienile in depositi per le armi dei partigiani che andavano in montagna.

Di formazione cattolica, la famiglia era stata antifascista sin dall’inizio del Ventennio mussoliniano, ma fu soprattutto il padre di Adelmo, Aldo, a insegnare a tutta la famiglia le prime nozioni politiche e a trasformare così lo spontaneo antifascismo in una scelta di ribellione al regime. Aldo, che era stato un attivista dell’Azione Cattolica locale, aveva infatti abbracciato l’ideologia comunista, ma non come semplice teoria: lui voleva farne una “cosa viva”. Come? Ad esempio, comprendendo l’importanza della cultura e dei libri per difendersi dallo sfruttamento e soprattutto per liberarsi degli schemi mentali imposti dal fascismo, aveva dato vita a una Biblioteca Popolare, cosa non certo comune nell’ambiente contadino. Casa Cervi divenne così un laboratorio di antifascismo applicato, il che non passò inosservato alle autorità fasciste, già preoccupate per il diffondersi nel territorio reggiano di attentati e sabotaggi.

I sette fratelli Cervi

Conseguentemente, la mattina del 25 novembre 1943, un plotone di militi della Guardia Nazionale della Repubblica sociale italiana circondò l’abitazione con il preciso intento di dare un segnale di forza e di volontà repressiva. Nonostante il tentativo di resistenza armata dei fratelli, lo scontro tra le parti fu breve perché i fascisti diedero immediatamente alle fiamme la stalla e il fienile dove si erano rifugiate le donne della famiglia con i bambini, rendendo inevitabile la resa.

Un mese dopo, la loro fucilazione insieme a quella di Quarto Camurri.

La famiglia Cervi: al centro Alcide Cervi e la moglie Genoeffa Cocconi, rispettivamente padre e madre dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti

«Non sono stati eroi, ma persone che in un momento tragico hanno fatto la scelta di sacrificare tutto perché volevano un mondo più giusto. Sapevano di rischiare, ma contro i nazi-fascisti, contro un sistema criminale come quello, sono andati avanti».

Ad Adelmo Cervi non piace la mitizzazione che nel tempo è stata fatta dei suoi fratelli, come quella, ad esempio, che ne fece Italo Calvino: «Lotta contro la guerra, patriottismo concreto, nuovo slancio di cultura, fratellanza internazionale, inventiva nell’azione, coraggio, amore della famiglia e della terra, tutto questo fu nei Cervi». Non gli piace perché secondo lui «è pericoloso parlare di eroismo: spesso chiamiamo eroi coloro che hanno compiuto gesti importanti pensando di non saper fare altrettanto, mentre occorre che ciascuno di noi, ogni giorno, faccia un gesto contro le ingiustizie che ancora oggi ci sono nella nostra società». Nelle sue parole si riconosce non solo l’eredità degli ideali del padre e degli zii, ma anche il pragmatismo della cultura contadina che aveva caratterizzato la sua famiglia sino da quando era arrivata al podere di Praticello di Gattatico alla ricerca di un terreno da coltivare.

Il trattore di casa Cervi

Lì, al duro lavoro quotidiano nei campi, il padre Alcide e i suoi sette figli aggiunsero infatti tante ore trascorse sui libri per imparare da autodidatti le moderne tecniche dell’agricoltura (furono i primi nella zona ad acquistare la macchina del futuro ossia un trattore), ma anche per apprendere i saperi necessari all’autoproduzione e all’autosostentamento. Ricorda ancora Adelmo: «Erano molto propensi al progresso, a guardare al domani. Per questo studiavano; c’era chi aveva imparato a lavorare la vigna, chi aveva studiato da falegname e sapeva costruire i mobili, insomma erano sempre alla ricerca del nuovo». E il “nuovo”, loro, «contadini di giorno e cospiratori di notte», come vennero definiti, lo cercavano anche nella società: per questo motivo volevano abbattere quel regime che era stato capace solo di portare sofferenza, miseria e guerra.

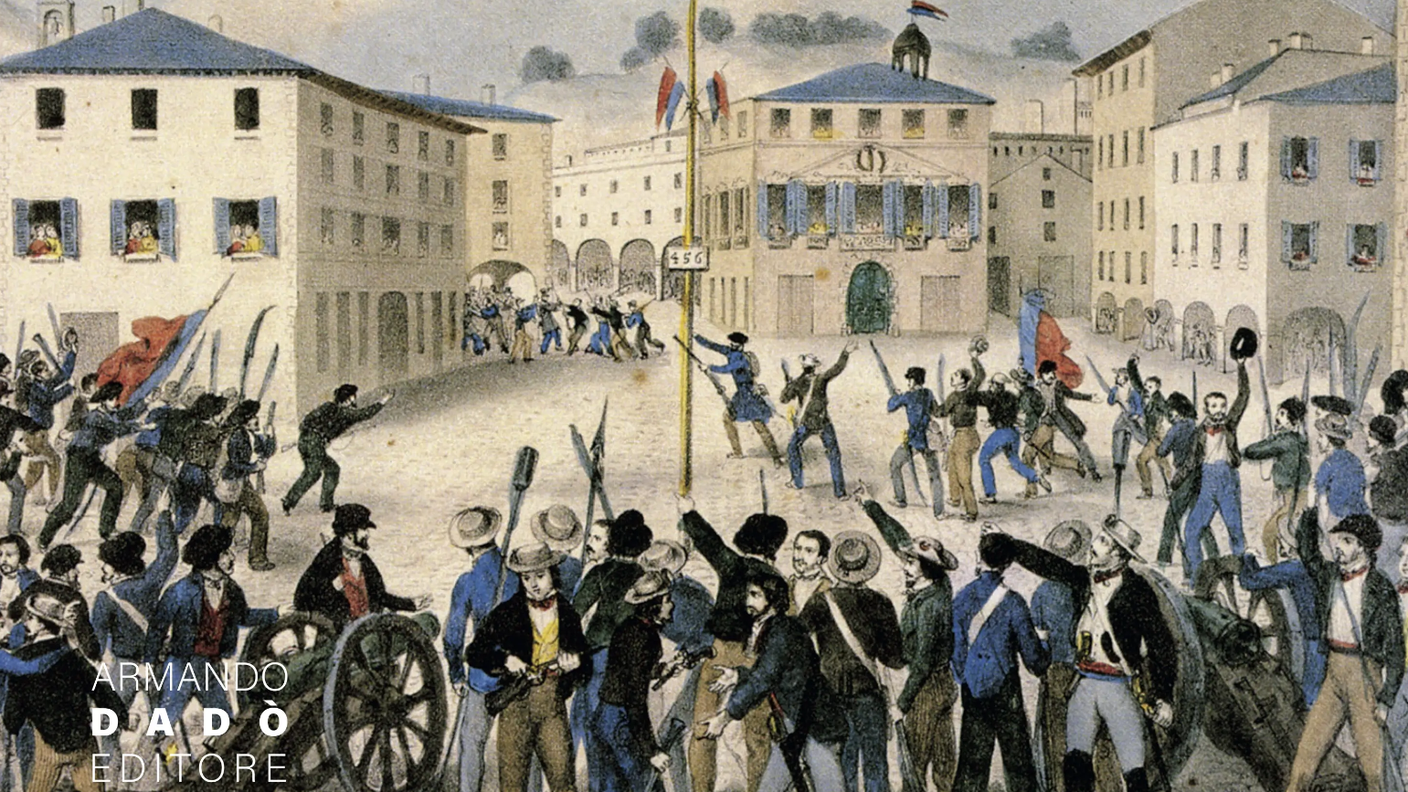

Partigiani sfilano a Reggio Emilia liberata

Trucidati da quello stesso regime, i fratelli Cervi non ce la fecero a vedere l’Italia liberata. La loro morte, che nelle aspettative dei loro assassini avrebbe dovuto funzionare da monito per gli antifascisti, diventò però da subito una forza propulsiva che avrebbe segnato fortemente la storia della Liberazione dell’Emilia Romagna.

Infatti, circa un anno e quattro mesi dopo la loro morte, il 24 aprile 1945, nel nome di quei fratelli divenuti ormai simboli della Resistenza, i partigiani che fino ad allora avevano combattuto sulle colline circostanti, entrarono vincitori a Reggio Emilia liberata.

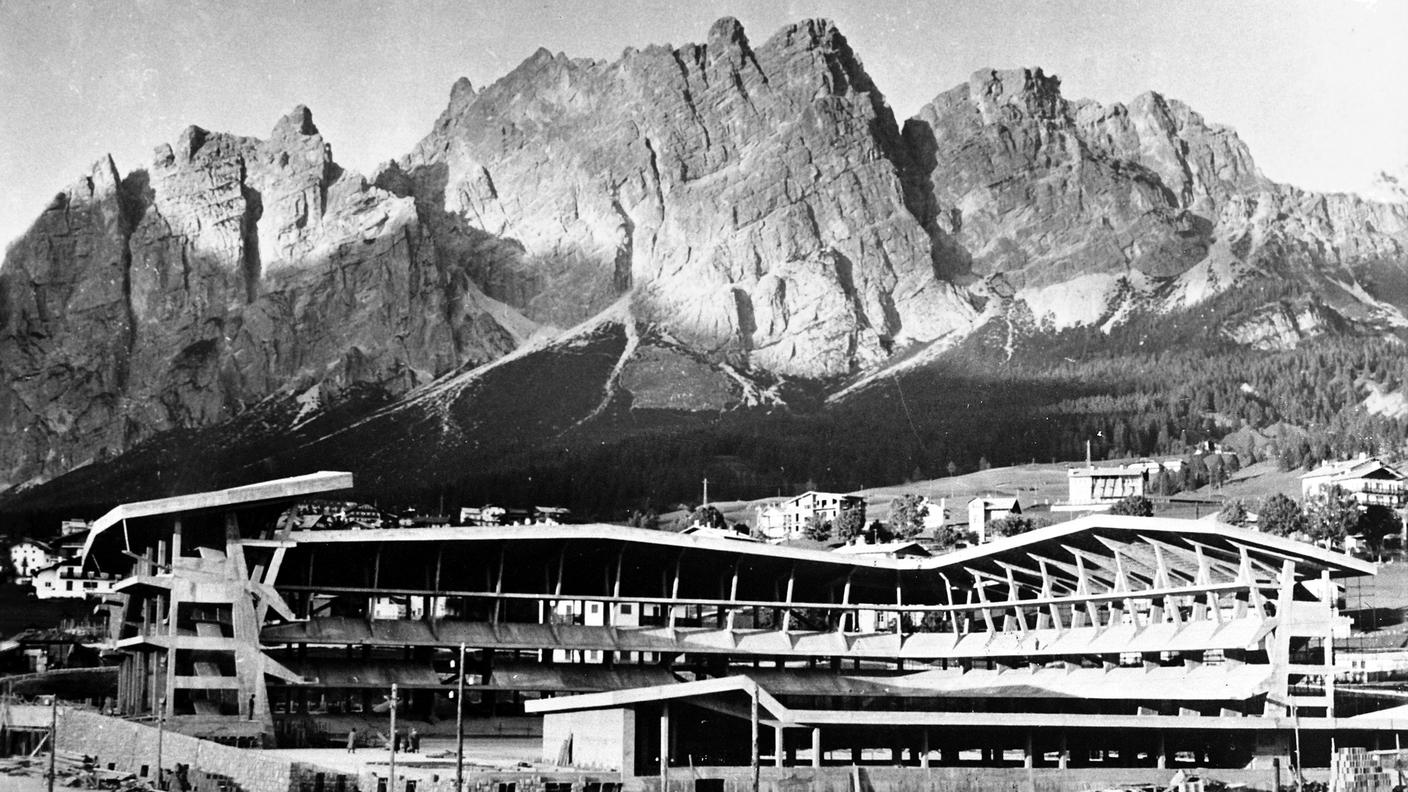

Il Cantone Ticino durante la Resistenza italiana

La Pulce nell’Orecchio 03.12.2022, 10:20

Contenuto audio