Non mostra la taglia e neppure la provenienza. Una nuova etichetta, su cui spiccano dei numeri, è comparsa dal 1° ottobre nei negozi di abbigliamento francesi. L’eco-score, chiamato anche “coût environnemental”, è un cartellino che indica l’impatto ambientale di un indumento. Più alto è il numero, maggiore sarà la ripercussione sull’ecosistema. In altre parole, per ogni vestito si tiene conto del reperimento delle materie prime, della sua produzione, delle microplastiche rilasciate nell’ambiente quando lo si indossa e anche del suo smaltimento. L’idea è che i consumatori possano confrontare tra loro più capi e scegliere quello meno inquinante.

La Francia fa da apripista in materia, ma non c’è obbligo. Le aziende adottano infatti l’etichetta ambientale soltanto su base volontaria. Non mancano poi le critiche, a partire da quelle di alcune ONG, secondo le quali i dati utilizzati per i calcoli dipendono in buona parte dalle dichiarazioni degli stessi produttori.

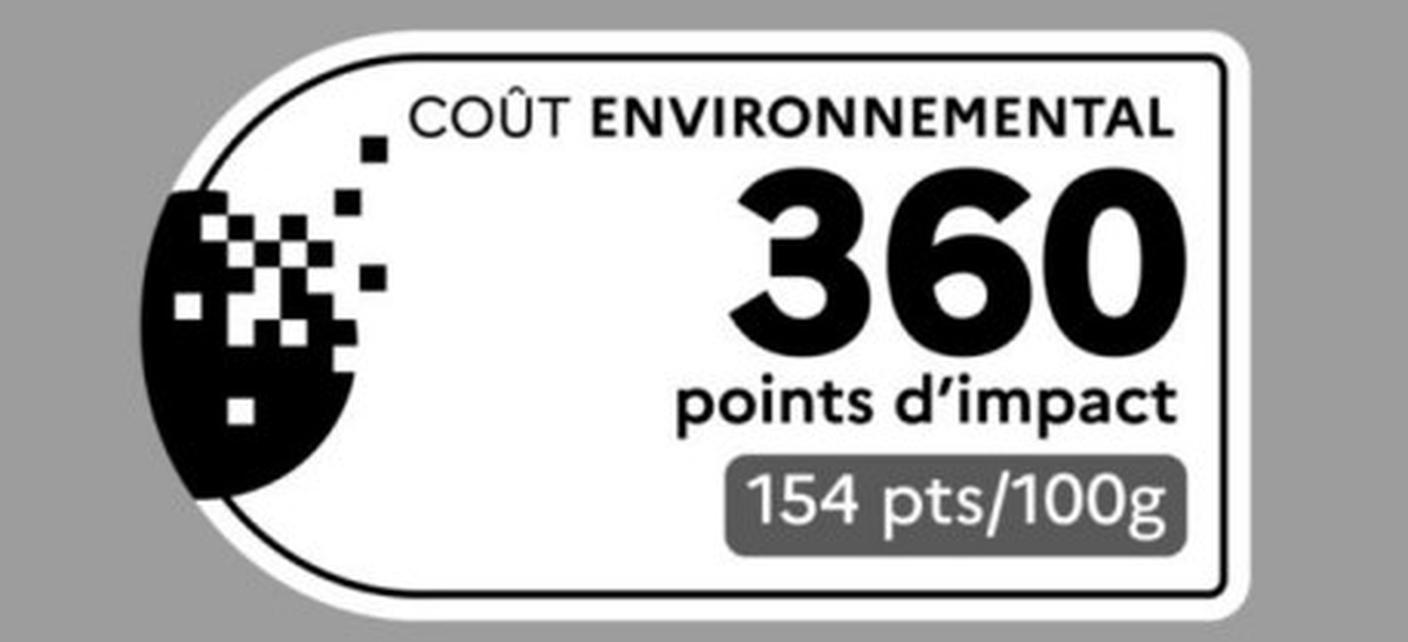

L'etichetta con l'eco-score francese

In ogni caso il governo francese ci crede e ha definito l’eco-score una sorta di banco di prova, che servirà a indirizzare l’Unione europea verso l’applicazione di leggi più efficaci per frenare il fast fashion. Un tema, quello della tendenza all’acquisto di molti vestiti di bassa qualità, che interessa da anni la politica europea, ma non solo.

Anche perché i danni a livello globale sono enormi, come spiega alla RSI Debora Lucchetti, coordinatrice nazionale per l’Italia della Campagna Abiti Puliti, una rete attiva nel settore dell’abbigliamento che comprende sindacati e ONG. “A livello planetario la moda produce 92 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, quasi un camion di spazzatura ogni 20 secondi. Di questi rifiuti l’87% viene incenerito o finisce nelle discariche a cielo aperto, mentre solo l’1% viene riciclato. Questi numeri danno la misura del grave impatto ambientale, ma anche sociale del fast fashion. Con conseguenze disastrose per i paesi del Sud che sono di fatto la discarica del pianeta, ma anche la fonte di lavoro povero e schiavo. Ma il tessile viene confezionato e prodotto anche in Italia, dove vengono impiegati molti lavoratori in condizioni di vulnerabilità, per esempio gli immigrati”.

Anche a livello locale, questa sensibilità è cresciuta. Ne parla ai microfoni di SEIDISERA, Jelena Sucic, esperta di sostenibilità e coordinatrice per la Svizzera italiana di Fashion Revolution, una ONG che si occupa degli impatti sociali e ambientali della moda. L’ondata travolgente dell’offerta è la spiegazione che dà al fenomeno: “In breve tempo abbiamo avuto la possibilità di avere un’abbondanza di scelta che prima non era neanche concepibile. Prima si valorizzava la materia e il lavoro che stava dietro e il contesto in cui l’abito veniva usato, mentre adesso abbiamo una sovrabbondanza e una scelta tale che il valore di ogni singolo capo viene dato per scontato”.

Per combattere questo spreco, questo inquinamento da vestiti che poi finiscono anche in discarica, secondo l’esperta, “serve un cambiamento di mentalità più che di tendenza. Di tendenze ce ne sono tante e si ripetono. Lo vediamo ogni vent’anni, tornano certi capi che prima erano di moda. Noi di Fashion Revolution parliamo di trasparenza e responsabilità. Per questo invitiamo a conoscere chi realizza i nostri vestiti, in che condizioni e con quali materiali. Valorizzare quello che c’è dietro il singolo capo serve a combattere l’inquinamento, che non significa solo riciclare meglio, ma produrre meno e usare meglio”.

Produzione, quindi, da un lato, ma anche riciclo dei vestiti dall’altro. “Ci sono diverse tecnologie, ma il problema - afferma Jelena Sucic - sta nella complessità di mettere a punto i sistemi affinché queste continuino a produrre ed essere funzionali nelle società. Questo a livello industriale, sul piano locale, invece, si può lavorare di più sulle comunità. Noi, ad esempio, proponiamo eventi di scambio di abiti e laboratori di riparazione per rientrare in contatto con quello che effettivamente è il valore della materia”.

In fase di espansione, conferma infine l’esperta, è il mercato del “second-hand”. Spesso è il confronto tra vecchio e nuovo a far spiccare il primo. “Si è riscontrato un cambiamento nella qualità. Infatti il fast fashion risparmia molto su quello che è la qualità del prodotto, della manifattura e su tutta una serie di altri aspetti. Con il mercato di seconda mano invece si riscoprono quegli abiti che erano fatti per durare e avevano quindi una qualità maggiore. In questo modo si può ricostruire una cultura del valore”.

Vestiti usati, e poi?

Patti chiari 23.05.2025, 20:45