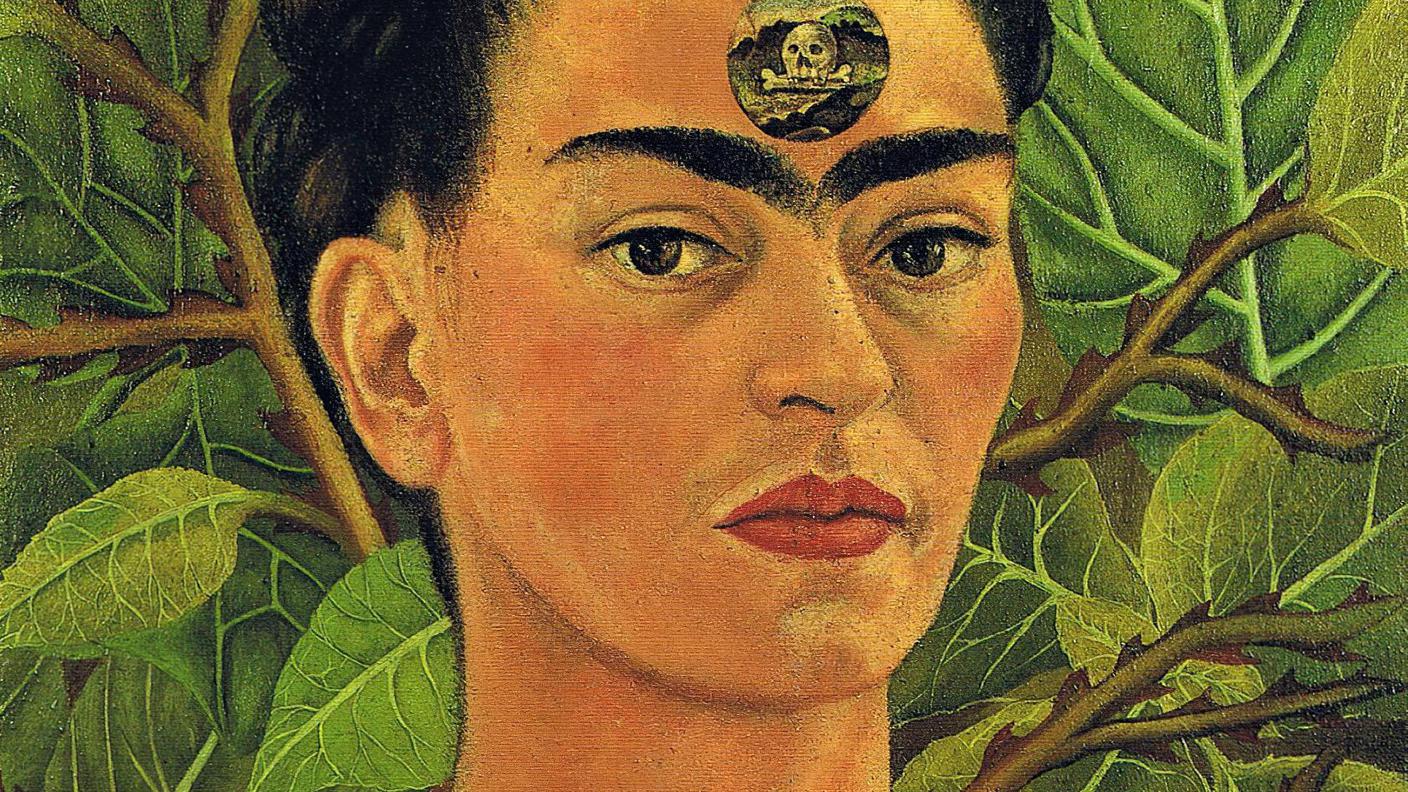

L’arte del XIX secolo nasce da una frattura, quella tra la realtà e la sua rappresentazione. Dentro questa scissione, superato ogni concetto di mimesi, la natura diventa il mezzo, non più il fine. Da qui, come scrisse Edvard Munch, «se è necessario raggiungere qualcosa cambiando la natura, bisogna farlo.» Ciò che Munch desiderava raggiungere non era altro che la profondità dell’individuo, il suo più intimo sentire, il suo cuore pulsante. In linea col pensiero di Kierkegaard, secondo cui l’arte deve nascere dalle esperienze personali, Munch trasformò la propria anima in forme e colori.

80 anni fa moriva Munch

Telegiornale 23.01.2024, 20:00

Il primo a dettargli questa regola fu lo scrittore anarchico Hans Jæger, che spronando i suoi seguaci a scrivere la propria vita segnò quella dell’amico Edvard. Una vita non certo facile fin dall’infanzia, quando la madre morì di tubercolosi trascinando con sé anche Sophie, la sorella prediletta. Alla scomparsa della madre, nel 1868, il piccolo Edvard non aveva ancora cinque anni. Ai traumi di quei lutti si aggiunse una salute cagionevole.

Edvard Munch, "Notte d'inverno", 1900 ca.

Edvard fu così accudito dal padre, che non lasciandosi sfuggire la sua propensione al disegno lo iscrisse all’Istituto Tecnico. Non durò molto. Frequenze altalenanti dovute ai problemi di salute, la precaria condizione economica della famiglia e un’epifania che accese l’animo del giovane, portandolo a iscriversi alla Scuola Reale di Disegno. Già nel 1882, Munch e sei colleghi presero in affitto uno studio sotto la guida di Frits Thaulow, paesaggista di discreta fama, e Christian Krohg, il più importante pittore naturalista norvegese. Fu però il primo di questi a prendere sotto la propria ala protettrice l’artista, perché quando Munch gli mostrò il dipinto Ragazza sul bordo del letto, Thaulow non ebbe alcun dubbio di trovarsi di fronte a una promessa dell’arte.

Così, mentre Munch entrava a far parte della comunità bohémienne di Christiania (attuale Oslo), stringendo amicizia col ribelle e anticonformista Hans Jæger, Thaulow si offriva di pagare all’artista un soggiorno a Parigi, nonché una visita all’Esposizione Universale di Anversa. Fu al ritorno da questi viaggi che, colpito dalle opere simboliste, dipinse La fanciulla malata. La giovane raffigurata non era che la sorella Sophie, debilitata dalla tubercolosi che l’avrebbe uccisa. L’opera, che sancì la rottura con quelle precedenti, fu il suo primo vero viaggio all’interno di se stesso, nei lutti che lo avevano segnato, nel proprio inconscio disordinato, nella propria intima biografia. L’analisi ante litteram di una fragile e angosciata esistenza.

Quando, nel 1886, La fanciulla malata fu esposta al Salone d’Autunno, la reazione di pubblico e critica fu vicina al disgusto. Un sentimento condiviso dai più anche quando Munch, tre anni dopo, organizzò una personale a Christiania. Malgrado questo, proprio il 1889 fu un anno cruciale. In quest’anno fatidico, non meno buio di quelli che lo avevano preceduto, il critico Julius Lange scorse per la prima volta l’animo oscuro dell’artista, Munch ebbe il suo primo contatto con le opere di Van Gogh e una lettera giunse ad annunciare la morte del padre. A scuoterlo più di tutto fu naturalmente quest’ultima notizia.

Segnato da ferite impossibili da rimarginare, l’alcool iniziò sempre più a far parte della vita di Munch che, vinta una nuova borsa di studio, si assicurò numerosi viaggi in Europa. Fu la Germania a decretarne il successo. Un successo ottenuto grazie allo scandalo. Quado, il 5 novembre del 1892, la personale di Edward Munch fu inaugurata a Berlino, le opere di dell’artista furono definite come un insulto all’arte. Bastò una sola settimana affinché l’esposizione fosse chiusa dalle autorità, ma Edvard aveva ormai compreso il potere della sua pittura. Nel dicembre dello stesso anno, a proprie spese, riallestì la mostra chiedendo un prezzo d’ingresso, e presto tutti furono desiderosi di vedere i dipinti dello scandaloso norvegese.

Da quel momento, i detrattori di Munch si fecero sempre più numerosi. Nel 1896, Camille Mauclair definì le sue opere “di una materia ributtante per impaccio e pesantezza.” A fargli eco William Ritter, secondo cui Munch trasformava “troppo semplicisticamente oggetti e persone in una bruttezza indecente.” Il nome di Edvard Munch, grazie anche a questi scandali, rimbalzò però da un orecchio all’altro e qualcuno, presto, si accorse della rivoluzione in corso.

Edvard Munch

RSI Cultura 02.02.2014, 08:00

Contenuto audio

In breve tempo, Munch aprì Berlino alla cultura moderna. Non fu un caso se il pittore scelse di trasferirsi proprio lì, dove tra gli altri strinse una grande amicizia col drammaturgo August Strindberg, compagno di alcolismo e ossessioni. Fu in questo periodo berlinese che Munch produsse i suoi capolavori più noti, Madonna, Il vampiro e L’urlo, simulacro indiscusso, quest’ultimo, della fragilità e della decadenza dell’uomo moderno, e anch’esso frutto di un’angosciante esperienza personale. È in questo periodo, inoltre, che l’artista concepì l’idea di riunire alcuni suoi lavori in un gruppo di dipinti intitolato Fregio della vita. Un obiettivo ambizioso dal sapore Wagneriano, un’opera d’arte totale che non vedrà mai realmente il proprio compimento per la natura stessa dei dipinti: la vendita singole di alcuni quadri ne minò infatti l’integrità.

La fama, sebbene in ritardo, giunse anche in patria, dove l’artista si trasferì definitivamente. Qui, dal 1916, trascorse il resto della vita isolato nella propria tenuta di Ekely, dipingendo, fotografando e sperimentando nuovi linguaggi, spesso avanti coi tempi. Quando, il 23 gennaio del 1944, fu annunciata la sua morte, nella tenuta furono ritrovati oltre mille dipinti, migliaia di opere grafiche e numerosi schizzi, acquarelli e litografie.

In un suo appunto del settembre 1932, Munch scriveva: “Abbiamo sofferto la morte durante la nascita. Per cosa siamo nati?”

Lui, certamente, per lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte.

Peo Gallery - Edvard Munch

RSI Peo 28.12.2006, 08:00