Per anni, l’arte contemporanea ha preferito l’astrazione, il concetto, il gesto. Ha smesso di raccontare volti, corpi, paesaggi, come se la realtà fosse diventata troppo fragile per essere rappresentata. Ma oggi, qualcosa è cambiato. La figura è tornata. E non come decorazione, ma come urgenza.

Il ritorno all’arte figurativa non è un revival accademico, né una nostalgia estetica. È una risposta. In un mondo che si smaterializza, che si rifugia nel virtuale, che si affida agli algoritmi per decidere cosa vedere e cosa sentire, gli artisti tornano a disegnare corpi, a dipingere sguardi, a scolpire presenze. Perché la figura è ancora il luogo dove si gioca l’umano.

Non si tratta di una figurazione rassicurante. I volti sono inquieti, i corpi vulnerabili, le posture ambigue. La bellezza classica lascia spazio all’espressione, all’imperfezione, alla tensione. È una figurazione che non cerca armonia, ma verità. Che non idealizza, ma interroga. Che non consola, ma espone.

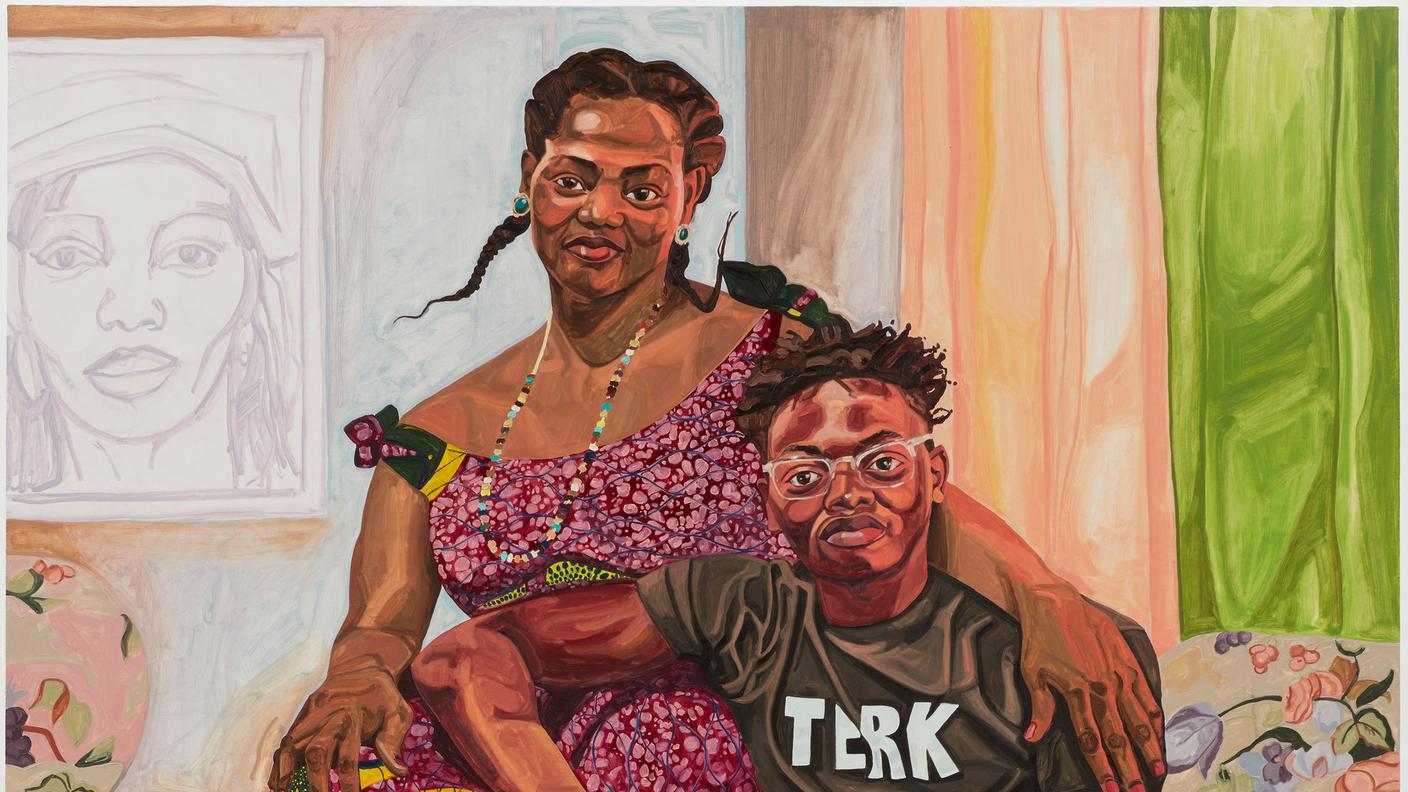

Basta guardare il lavoro di Salman Toor, pittore pakistano-americano, che ritrae giovani queer in interni intimi, sospesi tra malinconia e desiderio. Le sue tele sembrano sussurrare storie che non trovano spazio altrove. O le opere di Jordan Casteel, che dipinge ritratti di persone comuni con una tenerezza radicale, restituendo dignità a volti che il sistema tende a ignorare.

Jordan Casteel, Serwaa and Amoakohene, 2019

In Europa, Claudia Martínez Garay mescola figurazione e memoria indigena per raccontare la storia coloniale del Perù. Le sue figure non sono mai isolate: sono parte di un racconto collettivo, stratificato, doloroso. E in Svizzera, Louisa Gagliardi usa il digitale per creare figure fluide, quasi liquide, che sembrano emergere da sogni o da schermi, interrogando il confine tra corpo e simulazione.

Questa nuova figurazione è contaminata. Gli artisti mescolano pittura, collage, stampa, fotografia, tessuto, ceramica. La figura emerge da stratificazioni, da cancellature, da gesti che evocano più che descrivere. È una figurazione che accetta l’errore, il frammento, il non-finito. Anche il digitale entra in gioco: alcuni usano software di modellazione 3D, intelligenza artificiale o realtà aumentata per costruire figure ibride, tra umano e artificiale. La figurazione si espande oltre la tela, diventando installazione, performance, ambiente.

Dopo anni di arte concettuale spesso criptica, la figurazione riporta al centro il racconto. Non necessariamente lineare, ma evocativo. Le opere figurative parlano di lutto, di desiderio, di appartenenza, di crisi ecologica. Non spiegano: suggeriscono. E in questo, recuperano una funzione antica dell’arte — quella di creare legami, di generare empatia, di interrogare il presente.

Il ritorno alla figurazione non è localizzato. Si osserva in biennali, gallerie indipendenti, spazi autogestiti. In Africa, Asia, America Latina, Europa, giovani artisti figurativi stanno ridefinendo il linguaggio visivo contemporaneo. Alcuni lo fanno con ironia, altri con dolore, altri ancora con spiritualità. Ma tutti sembrano condividere una necessità: rendere visibile ciò che è stato rimosso, dimenticato, trascurato.

In un’epoca di immagini infinite e di realtà sempre più mediate, il ritorno all’arte figurativa è un gesto di presenza. Un modo per dire: questo corpo esiste, questa storia merita di essere vista, questa emozione ha una forma. Non è solo una tendenza estetica. È una forma di resistenza. Perché in fondo, ogni figura è un incontro. E ogni incontro, oggi più che mai, è un atto di libertà.

Louisa Gagliardi

RSI Cultura 22.02.2025, 19:00