Una incantatrice dallo sguardo dolce e beffardo.

André Breton

Così André Breton, poeta e padre del Surrealismo, definiva Leonora Carrington. L’artista inglese incantava sì, non solo con il suo indiscutibile fascino ma anche e soprattutto con la sua arte: un crogiolo di fantastico e bizzarro, di occulto e irrazionale, di onirico ed esoterico. Figura tra le più originali e anticonformiste dell’arte del XX secolo, Leonora Carrington era una donna dallo spirito libero e irrequieto e dalla curiosità smisurata. La sua produzione artistica, che spazia dalla pittura alla letteratura, passando per il teatro, è frutto di un’immaginazione e un talento straordinari.

Leonora Carrington, Private Collection

Dopo l’omaggio dedicatole nel 2022 in occasione della 59. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, il cui titolo Il latte dei sogni era mutuato proprio da uno dei suoi libri, ora Leonora Carrington è protagonista di una grande mostra allestita a Palazzo Reale a Milano fino all’11 gennaio 2026, promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale, MondoMostre, Civita Mostre e Musei ed Electa. Attraverso un percorso espositivo ricco e suggestivo, composto da oltre sessanta lavori tra dipinti, disegni, fotografie, sculture e materiali d’archivio, il cammino artistico e la vicenda biografica di Leonora Carrington emergono in tutta loro meravigliosa singolarità.

L’unica a potermi dare il permesso assoluto sono io. Il permesso consapevole e voluto di consentire al miracolo di accadere. Giacché la civiltà si avvia rapidamente verso la distruzione totale della Terra ‒ un suicidio di massa cieco e insensato per tutti gli esseri viventi ‒ l’ultima speranza è un atto di volontà che ci faccia uscire dalla trappola meccanica e rifiutarla. Questa volontà potrebbe creare un mezzo per l’evoluzione. Se tutte le donne del mondo decidessero di controllare la natalità, di respingere la guerra, di rifiutare la discriminazione di sesso o razza, e così costringessero gli uomini a permettere alla vita di sopravvivere sul nostro pianeta, questo sarebbe davvero un miracolo.

Leonora Carrington

Così scriveva Leonora Carrington nel 1970. Una dichiarazione tutt’oggi di grande pregnanza, soprattutto nell’attuale frangente storico.

Furono tante le “trappole” a cui Leonora Carrington scampò nel corso della sua vita, opponendosi a ciò che gli altri decidevano per lei, ripudiando le convenzioni sociali e le ipocrisie. E l’arte fu uno dei mezzi principali cui ricorse per non farsi intrappolare. Nata nel 1917 nel Lancashire, contea dell’Inghilterra nord-occidentale, in una famiglia dell’alta borghesia ‒ il padre è un ricco magnate del tessile, mentre la madre, di origini irlandesi, è figlia di un medico ‒ Leonora Carrington trascorre la sua infanzia tra noiose lezioni private e lo stupore delle leggende e fiabe narrate dalla nonna materna e dalla tata irlandese, tra momenti trascorsi nella stanza dei giochi della grande magione goticheggiante in cui abita e passeggiate in giardino con la sua adorata cavalla Winkie. La sua immaginazione è nutrita dalla fascinazione per i miti e il folklore celtici, dall’amore per gli animali, in particolare per i cavalli (in molti dipinti il suo alter ego sarà un cavallo), dalla lettura dei libri di Lewis Carroll e Jonathan Swift, dall’attrazione verso tutto quanto è insolito, indecifrabile, fuori dagli schemi. Avversa a qualsiasi tipo di regola o disciplina, a nulla valgono i tentativi dei genitori di farle frequentare le scuole più prestigiose: la piccola e ribelle Leonora viene puntualmente espulsa. Anni dopo, l’artista dichiarerà: «I bambini hanno istintivamente una tensione verso il mondo esoterico, magico. Io ho solamente continuato a coltivare questa tensione mentre altri la dimenticano oppure alimentano altri interessi! Il mondo del bambino è sempre molto interessante e secondo me deve rimanere occulto».

Nel 1932, Leonora Carrington viene infine mandata a Firenze, nel collegio per “signorine” di Miss Penrose, per completare la sua formazione. È proprio durante la permanenza italiana che la giovane Leonora sviluppa il suo interesse per il disegno e l’arte: «Ero molto contenta in Italia, spesso andavamo a visitare chiese, conventi e musei; ricordo di avere visto bellissimi affreschi, sculture e molti quadri». Sarà soprattutto l’arte prerinascimentale ‒ Paolo Uccello, Arcimboldo, Pisanello… ‒ a colpirla e a influenzare i suoi primi esperimenti pittorici.

Dopo la Toscana e una breve parentesi a Parigi, per apprendere il francese e le buone maniere, Leonora Carrington torna in Inghilterra, dove tra balli, corse di cavalli e tè pomeridiani, la famiglia cerca di facilitare la sua integrazione nell’alta società inglese. Nulla da fare: Leonora non ne vuole sapere (nel racconto La debuttante, pubblicato qualche anno più tardi, descriverà sarcasticamente i rituali sociali a cui fu costretta a prendere parte). Oppressa e insoddisfatta, Leonora si rifugia sempre di più nell’arte, fintanto da convincere i suoi genitori a permetterle di proseguire gli studi artistici: così nel 1936 parte per Londra per frequentare prima il Chelsea College of Art and Design e poi la Ozenfant Academy of Fine Arts. Nella capitale britannica, tutto le appare nuovo e stimolante. È qui che Leonora entra in contatto per la prima volta con il movimento surrealista. Due grandi mostre catturano la sua attenzione: prima la International Surrealist Exhibition, organizzata presso le New Burlington Galleries, con grande successo di critica e pubblico, poi Exhibition of Surrealist Paintings by Max Ernst, presso la Mayor Gallery. Come se non bastasse, la madre le regala il libro Surrealism di Herbert Read, che in copertina reca guarda caso un’opera di Max Ernst. «Ho subito sentito che era un universo a me familiare, dove era possibile collegare mondi diversi attraverso i sogni o l’immaginazione» racconterà Leonora Carrington di questo primo folgorante incontro con il Surrealismo. Poco tempo dopo, durante una cena, la ventenne Leonora Carrington e il quarantaseienne Max Ernst si conoscono, dando vita a una delle liaison più folli e travolgenti dell’arte moderna.

© Estate of Leonora Carrington, by SIAE 2025

“Sposa del vento” è il nome che Max Ernst dà a Leonora. Lei è rapita dall’eccezionale personalità creativa di lui, tuttavia, fiera della sua indipendenza, rifiuterà sempre l’appellativo di musa, dichiarando: «Non avevo il tempo di essere la musa di nessuno… ero troppo impegnata a ribellarmi alla mia famiglia e a studiare per diventare un’artista». La coppia si trasferisce a Parigi, dove Leonora Carrington dipinge, scrive, collabora con Ernst a diversi progetti, come la realizzazione della scenografia dell’Ubu Roi di Alfred Jarry, e frequenta i principali artisti e intellettuali della scena parigina ‒ Paul Éluard, Picasso, Man Ray, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Hans Arp, Léonor Fini, Roland Penrose e Lee Miller, solo per citarne alcuni.

Leonora Carrington, Snake bike floripondio, 1975. Collection Peréz Simón

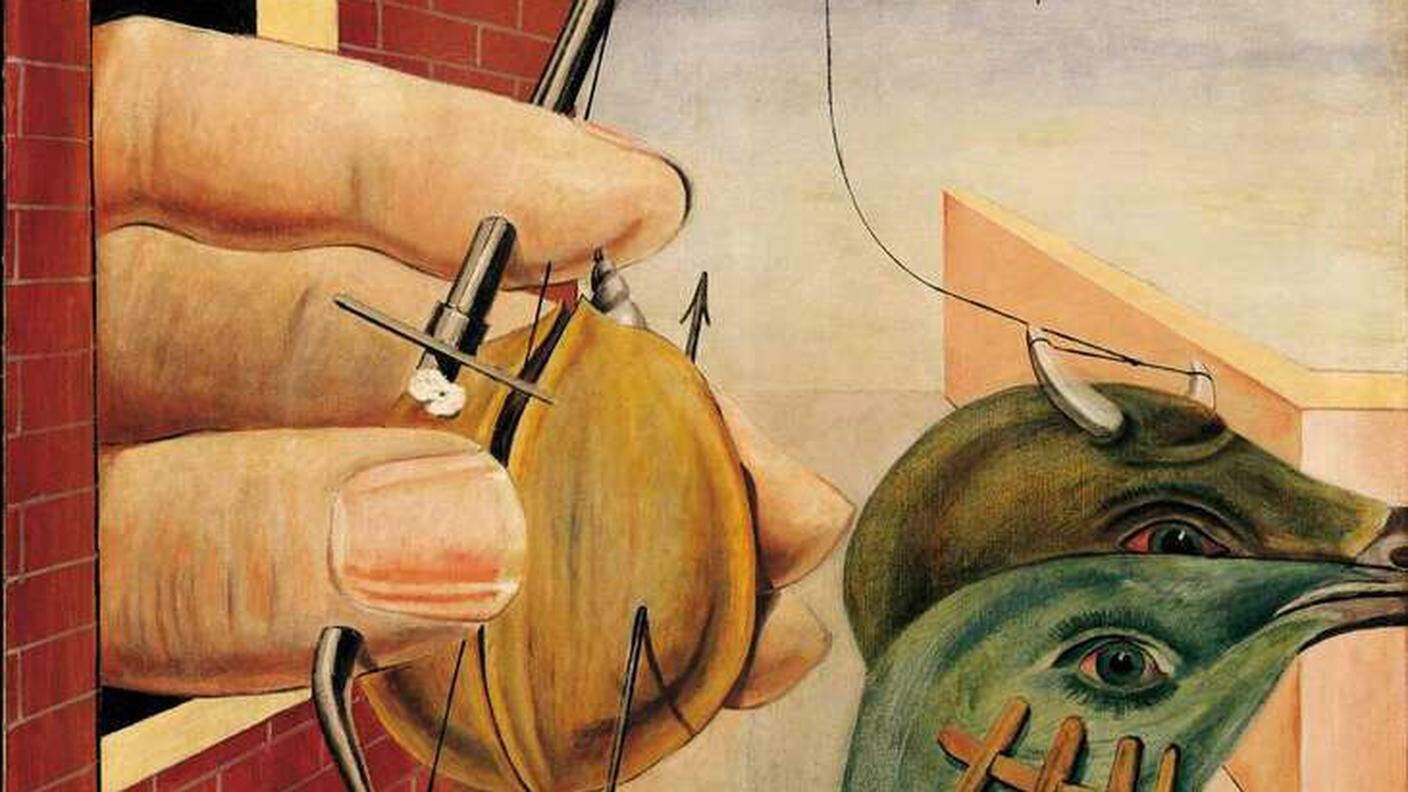

È questo un periodo cruciale per il percorso artistico di Leonora Carrington, che comincia ad affollare i suoi dipinti di esseri ibridi, creature metamorfiche, oggetti dalle forme antropomorfe e simboli alchemici. Figure meravigliose e mostruose decoreranno anche la dimora di Saint-Martin-d’Ardèche, piccolo villaggio nel sud della Francia, dove ben presto Leonora Carrington e Max Ernst si stabiliscono. Un bestiario fantastico fatto di donne-giumenta, sirene, minotauri, unicorni, e ancora di corna, criniere, barbe, pupille, squame, denti aguzzi, popola pareti, porte, finestre, armadi e credenze, originando un contesto suggestivo e inconsueto, una vera opera d’arte totale.

Ma l’idillio non durerà a lungo: con l’avvento della Seconda guerra mondiale, la libertà e la vita di Max Ernst, tedesco in terra francese, sono in pericolo. E mentre lui passa da un campo di concentramento per stranieri all’altro, Leonora Carrington viene risucchiata a poco a poco in un vortice di angoscia, confusione, solitudine e disperazione. In Francia non si sente più al sicuro, perciò decide di fuggire verso Madrid, insieme a una vecchia amica inglese e a un uomo ungherese. Una volta in Spagna, però, le sue condizioni psichiche peggiorano, tanto che, avvisata dall’amica, la famiglia di Leonora decide di farla internare in un manicomio a Santander, dove viene immobilizzata e curata con il Cardiazol, un potente sedativo. «Gli occhi di don Luis mi laceravano il cervello e io sprofondavo, sprofondavo in un pozzo… lontano… lontano…» scriverà qualche anno più tardi l’artista in Giù in fondo, lucido resoconto di questa cupa fase della sua vita. Secondo i piani della sua famiglia, Leonora deve essere imbarcata su una nave diretta in Sudafrica, per essere rinchiusa in un istituto più sicuro, ma, grazie a una serie di fortunati eventi, in primis l’intervento del diplomatico messicano Renato Leduc, che per salvarla decide di sposarla, l’artista riesce a partire alla volta degli Stati Uniti. A Lisbona, poco prima di imbarcarsi con il neo sposo verso il Nuovo Continente, Leonora incontra nuovamente Max Ernst, che nel frattempo ha riacquistato la libertà e iniziato una relazione con l’influente ereditiera e mecenate Peggy Guggenheim.

Il periodo che Leonora Carrington trascorre a New York sarà breve ma intenso: non solo entra in contatto con numerosi artisti, molti dei quali esiliati come lei, ma riesce anche a esporre le sue opere in diverse occasioni, per esempio nell’ambito della mostra Thirty-one Women nella galleria Art of This Century di Peggy Guggenheim. Nel 1943, infine, Leonora approda con il marito a Città del Messico: «Sento ancora viva la sensazione di straniamento che provai, fu come arrivare in un altro mondo». Così, nel paese che Breton definisce «il più surreale del mondo», e dove tra il 1938 e il 1945 si stabiliscono e transitano numerosi artisti legati al Surrealismo, Leonora Carrington inizia la sua nuova vita e la fase più fervida e significativa della sua carriera. È qui, infatti, che l’artista conosce e sposa il fotografo ungherese Emerico “Chiki” Weisz, con cui avrà due figli, e stringe importanti amicizie, per esempio con la fotografa Kati Horna e suo marito, lo scultore José Horna, con il regista Luis Buñuel, e soprattutto con la pittrice spagnola Remedios Varo, con la quale condivide l’amore per il mondo animale e l’interesse per l’occultismo e l’esoterismo. Tra gli incontri fondamentali in Messico va ricordato anche quello con l’eccentrico mecenate e collezionista inglese Edward James, che diventa negli anni il più importante sostenitore e committente dell’opera dell’artista.

Ispirata anche dal ricco, e spesso macabro, immaginario visivo messicano, nella sua patria adottiva Leonora Carrington imbeve la sua arte di nuova linfa creativa. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta nascono infatti alcune delle opere più visionarie dell’artista, dove i ricordi d’infanzia, i richiami magici e mitologici e gli studi di alchimia si fondono in una prodigiosa sintesi di forme, simboli e culture, attraverso un linguaggio unico e complesso e una mirabile padronanza tecnica (Las tentaciones de San Antonio, The Elements, The Lodging House, Retrato del Dr. Urbano Barnés, El Nigromante…). Sperimentando costantemente nuove tecniche e soluzioni espressive, realizza dipinti su tela e su tavola, disegni, litografie, sculture in bronzo e in cartapesta, arazzi e scenografie, senza mai abbandonare la scrittura.

Tra i progetti più rilevanti della maturità di Leonora Carrington vale la pena citare l’imponente opera murale El mundo mágico de los Mayas (1963-64), che realizza su commissione del Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico, dopo aver trascorso un periodo in Chiapas per approfondire la civiltà millenaria dei Maya. Anche la creazione del manifesto per la liberazione delle donne intitolato Mujeres Conciencia (1972) ha un valore profondo nel suo percorso artistico, perché segna la sua partecipazione alla nascita del movimento femminista messicano.

Leonora Carrington, Orplied, 1955. Colección Banco Nacional de México

Fino al 2011, anno della sua scomparsa, Leonora Carrington non cessa di esplorare i misteri del mondo e di tradurre le sue visioni in fantastici capolavori. Se ancora oggi le sue opere risultano così evocative e ammalianti, seppur cariche di enigmi, è perché in modo personalissimo e sempre vivo ci parlano di libertà, trasformazione, resilienza, del rispetto della vita in tutte le sue forme, della difesa della natura e dei diritti delle donne.

Soltanto nel bizzarro oceano della magia l’essere può trovare la salvezza per sé stesso e per il suo pianeta malato.

André Breton

Ebbene, Leonora Carrington ha nuotato in questo oceano lungo tutta la sua esistenza, consegnandoci un’eredità artistica al contempo oscura e luminosissima.

Leonora Carrington

RSI Cultura 27.09.2025, 19:00

Nuova casa Museo dedicata a Leonora Carrington

La corrispondenza 24.06.2021, 09:05

Contenuto audio