La libertà ha bisogno di esercizio, non c’è altro luogo che lo studio dove esercitare questa libertà.

Giulia Cenci

A tredici chilometri dalla collina di Cortona, nella piana dove impera la monocoltura della vite, s’incontra una frazione di case sparse dal nome aspro: La Pietraia. Per arrivarci la strada forma un gomito che si chiama Fossa del lupo. Sotto la sferza dell’anticiclone africano, non è questa la Toscana dell’overtourism. Poco oltre uno sterrato, s’innalza la grande stalla, in mezzo a un gruppo di altre costruzioni agricole, materiali abbandonati, tronchi divelti. L’ambiente è respingente tanto è arido e, all’apparenza, abbandonato. Poi l’occhio cade su un muro al quale sono appese vecchie padelle di ferro arrugginito, antichi setacci in stagno, coperchi deformati, bacinelle di metallo smaltato e sbeccato. Un benvenuto capriccioso e armonioso che evoca famiglie numerose, cucine scaldate a legna negli inverni umidi, cibi poveri, una civiltà contadina ormai finita.

Nello studio di Cortona di Giulia Cenci

Nel suo libro Lo studio d’artista (Einaudi, 2022), il critico d’arte James Hall traccia una storia dell’atelier d’artista che va dall’antichità al XXI secolo, interrogandosi sulla natura di questo luogo: caverna dove si esprime, nella solitudine, la creatività del genio, o ambiente promiscuo di lavoro e fatica? Lungo un percorso che osserva nel dettaglio l’evoluzione degli spazi dove si produce l’opera d’arte – potrebbe essere la bottega di un vasaio rinascimentale, la barca-studio di Claude Monet, o il white cube teorizzato da Brian O’Doherty – alla visione dell’atelier come posto chiuso e privato, Hall sostituisce quella di uno spazio sociale dove si costruisce un discorso che è storico, pubblico, collettivo.

L’atelier della scultrice Giulia Cenci, alla Pietraia di Cortona, può essere compreso solo tenendo a mente questa chiave di lettura. Qui, su questi campi dove lo sfruttamento intensivo ha impoverito la terra, c’era un’azienda agricola poi abbandonata. Qui viveva la famiglia di Giulia, qui lei è cresciuta, qui si è formato il suo sguardo sempre attento alle tracce, al passaggio del tempo, ai segni delle presenze trascorse, ai frammenti di altre esistenze, vegetali, umane, animali, materiali. Qui, il fare dell’artista ha trovato il suo habitat, perché qui la materia si è offerta a lei nella sua malleabilità, nella sua capacità di fusione e di rigenerazione. Sulla terra argillosa de La Pietraia si sono depositati nel tempo oggetti in disuso, resti di vita familiare dimenticati, strumenti di lavoro desueti, scarti del lavoro agricolo e perfino robaccia, in un affiancarsi paritario e democratico dei materiali, che si consumano, si rovinano, si spostano «perché qualcuno faceva – come spiega lei – ma anche perché qualcuno a un certo punto non faceva più niente». Quello spazio, col suo accumulo di presenze, la loro storia rimossa, era già il suo studio, l’oggetto del suo studio, prima ancora di diventare l’indirizzo del suo atelier, e prima ancora di costruirci l’hangar che fa da deposito alle sue opere ben catalogate, tra una personale a New York e una collettiva a Montevideo.

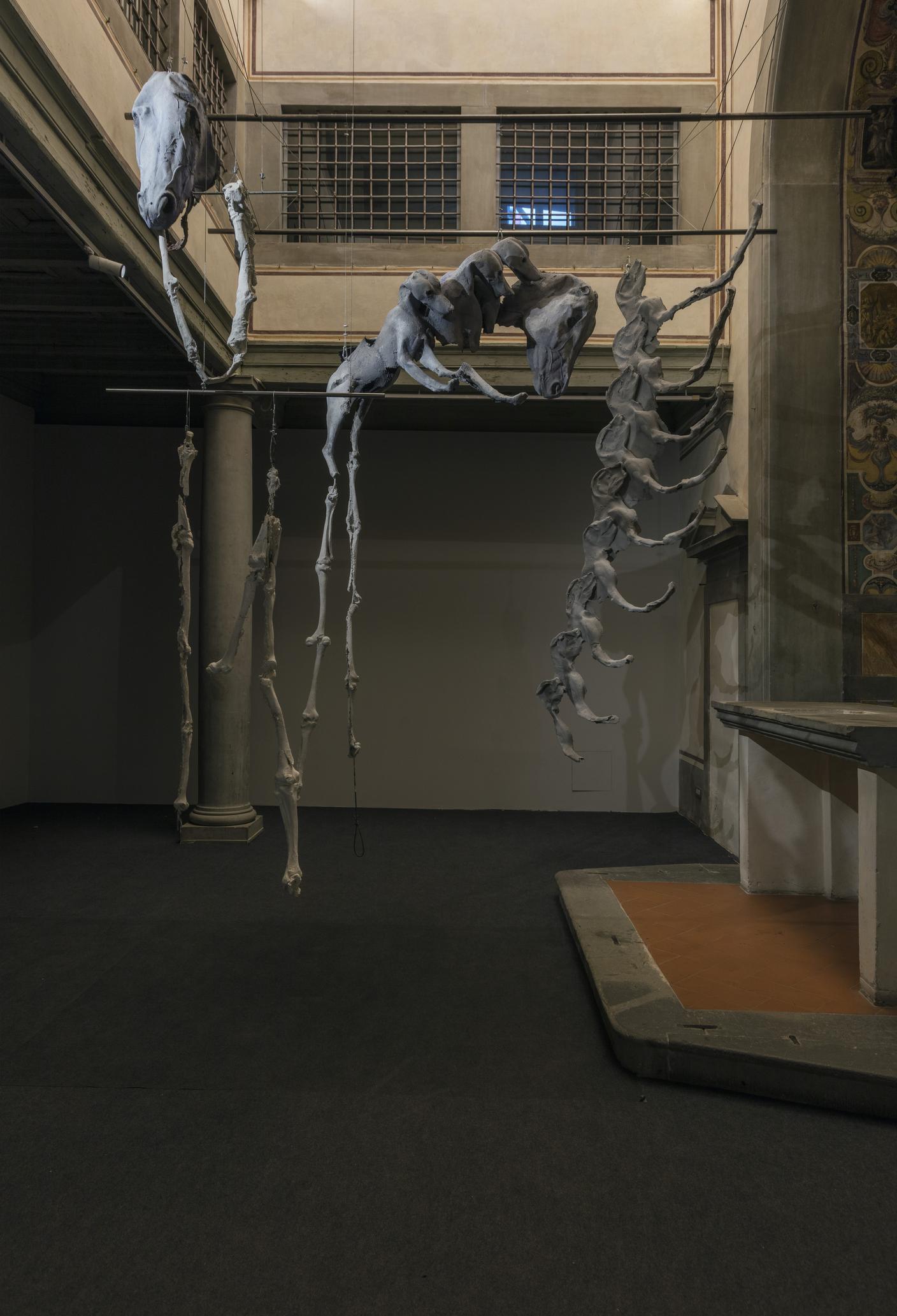

In quell’hangar, dentro gabbie di legno, sotto teli di protezione in plastica, ci sono, ad esempio, i diciotto posteriori di cavallo che costituiscono progresso scorsoio, una delle sezioni di dead dance, installazione di 150 metri esposta alla 59esima Biennale di Venezia; c’è the oldest, il saggio alce-lupo che si tiene in piedi su un bastone; ci sono le creature di bolgia, che non sono esseri a tutto tondo, ma lembi di creature, mammelle di vacca, testicoli di cavalli, teste di lupi e volti umani, interdipendenti, che si sostengono, si sottomettono, si divorano vicendevolmente in un processo metamorfico, antigerarchico, antispecista. Creature immaginarie tenute insieme da componenti tecnologiche, elementi di macchinari agricoli recuperati, sezioni di aratri meccanici, coclee giganti, tubi, cavi, da tronchi di vite, da rami d’olivo. Il mondo visto e raccolto a La Pietraia, il mondo rimodellato a La Pietraia.

Francesco Orlando, indimenticabile teorico della letteratura, nel suo libro Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura (Einaudi, 1993) ha esplorato il ruolo simbolico di cui si caricano gli oggetti caduti in disuso quando a rappresentarli è un testo letterario. Le rovine del passato, che significano lo scorrere del tempo, con la decadenza che seppellisce ogni cosa; le reliquie, che testimoniano il legame affettivo permanente con ciò che non è più; le rarità, che solleticano il gusto erudito e rilanciano la necessità della ricerca; la robaccia (frammenti, cose inutili, schegge), che testimonia la capacità dell’arte di rivalutare ciò che è marginale… Da Ariosto a Joyce, Francesco Orlando ha mostrato come il motivo dell’oggetto desueto sia una costante poetica proprio perché la materia principale dell’arte è la desuetudine, vale a dire ciò che la vita – con la sua ossessione per il progresso, il nuovo, l’efficiente – dimentica, rimuove, disprezza.

Tra le più belle immagini letterarie intese a celebrare (e a denunciare) il relitto, l’inutile, vi sono di certo le ottave ariostesche dell’Orlando furioso che narrano il viaggio sulla luna del paladino Astolfo. Condotto da San Giovanni in un vallone dove si raccolgono tutte le cose che in terra si perdono, si dimenticano, si abbandonano, si sprecano, le cose per cui s’è perso tempo e di cui non si sa più che fare, Astolfo si trova di fronte a enormi cumuli di oggetti. Sono ami d’oro e d’argento, ghirlande nodose, cicale scoppiate, rovine di antiche città, fiori marci, panie vischiose e finalmente ampolle di varia misura contenenti un liquido fino fino. Com’è noto quel liquido altro non è che il senno, la ragione che gli uomini hanno perso e che si è andata accumulando in quelle ampolle, precipitate nel vallone lunare. Le panie, ça va sans dire, sono le bellezze femminili, gli ami d’oro i doni fatti per compiacere, lusinghe le ghirlande e poi ancora : le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo perso al gioco e tutti i vani progetti. La luna di Ariosto è la discarica dei desideri irrealizzati.

Non diversamente dal vallone lunare, La Pietraia di Giulia Cenci, allora, può essere vista come il luogo dove la nostra società, il nostro tempo, si rispecchia in ciò che ha rifiutato, che ha smesso di usare, che ha scelto di rimuovere. Di questo spazio agricolo abbandonato, l’edificio che fu stalla e poi macello è diventato il vero e proprio atelier dove nascono le opere. Proprio lì, dove i maiali venivano uccisi e squartati, l’artista dà corpo a composizioni che rigenerano, in una fusione che estingue ogni gerarchia tra creature e cose, gli avanzi del nostro supposto progresso. Sono figure i cui elementi stanno in una composizione complessa ed è difficile capire la provenienza delle singole parti. Sono radici e tronchi che rimandano ai grovigli di Van Gogh, sono volti che ricordano le vittime delle bolge pasoliniane, sono scheletri di animali immaginari scampati allo sterminio della cultura come nella Peste scarlatta di Jack London, sono gli uomini vuoti di T.S. Eliot…

Il vero nucleo del discorso di quest’artista, ciò che tiene insieme la sua produzione, è l’espressione dell’offesa. E tuttavia, proprio qui, proprio da questo ex-mattatoio la pratica del fare arte interviene a riparare l’offesa, col suo creare, col suo produrre nuovo senso.

Nel capannone che fu mattatoio e oggi è il suo studio ci sono ammassi di ossa. Se le chiedi a quale animale appartengano, Giulia Cenci ne prende uno a caso e ti dice: «questo all’uomo, per esempio... ».

Nello studio di Cortona di Giulia Cenci

Nel panorama dell’arte contemporanea, non solo italiana, il lavoro di Giulia Cenci (nata a Cortona nel 1988) occupa un posto di rilievo: insignita nel 2019 del prestigioso Baloise Art Prize, finalista al MAXXI Bulgari Prize nel 2020, poi vincitrice del Premio Cairo nel 2021 e finalista al Future Generation Art Prize nel 2023-24, Giulia Cenci ha allestito mostre personali alla 59esima Biennale di Venezia quindi a Parigi, New York, Montevideo, Amsterdam, Bilbao. A Firenze, a Palazzo Strozzi, la sua mostra the hollow men è visitabile fino al 31 agosto. Giulia Cenci sarà presente alla Biennale Art Contemporain di Saint-Gervais Mont Blanc fino al 14 settembre 2025, e a Thiene, presso la Fondazione Sandra e Giancarlo Bonollo, fino al 7 novembre 2025 si potrà visitare la sua Materia Vibrante. Una sua installazione permanente dal titolo le masche si trova alla Fondazione Art CRT di Torino.

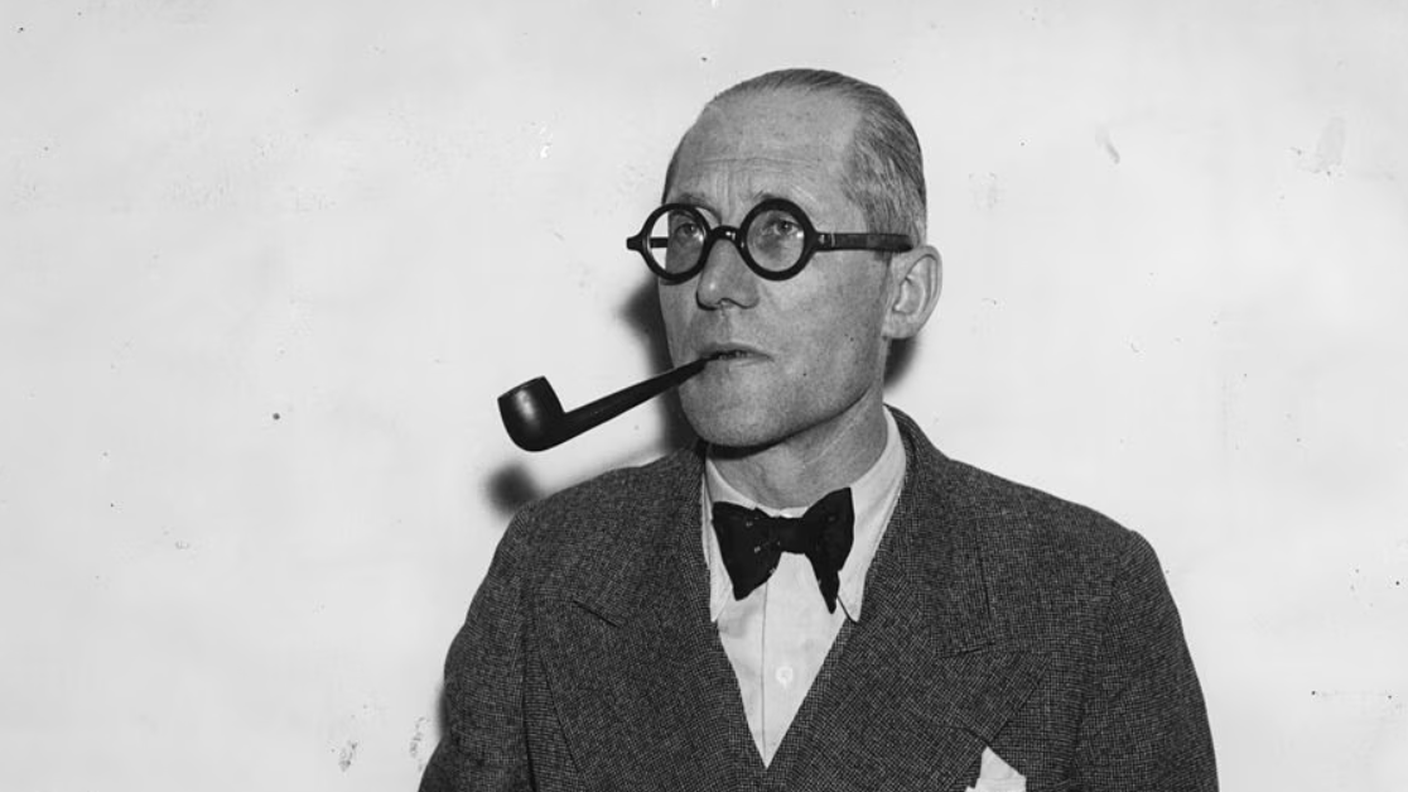

Atelier c’est moi!

Voci dipinte 22.01.2023, 10:35

Contenuto audio