“Effetto Rashomon” è l’espressione usata per indicare quelle situazioni in cui individui coinvolti nello stesso evento danno descrizioni contraddittorie dell’esperienza vissuta. Potrebbe sembrare il classico caso in cui il risultato di un esperimento sociale o di una scoperta scientifica prendono il nome del proprio artefice, se non fosse che Rashomon (1950) è il titolo del film con cui Akira Kurosawa, settantacinque anni fa esatti, impose all’attenzione del mondo il cinema giapponese.

La definizione del fenomeno, se non fosse chiara, è inscritta nella trama del film. L’omicidio di un samurai e lo stupro della moglie sono descritti in quattro modi differenti da altrettanti testimoni: un taglialegna (Takashi Shimura), un bandito (Toshiro Mifune), la moglie del samurai (Machiko Kyo) e la vittima stessa (Masayuki Mori), che rievocata da una medium per testimoniare sul fatto aggiunge una nota soprannaturale, nonché un’alternativa spiazzante alle già numerose versioni. La possibilità di una verità condivisa è da escludere, così come quella di interpretare univocamente il mondo.

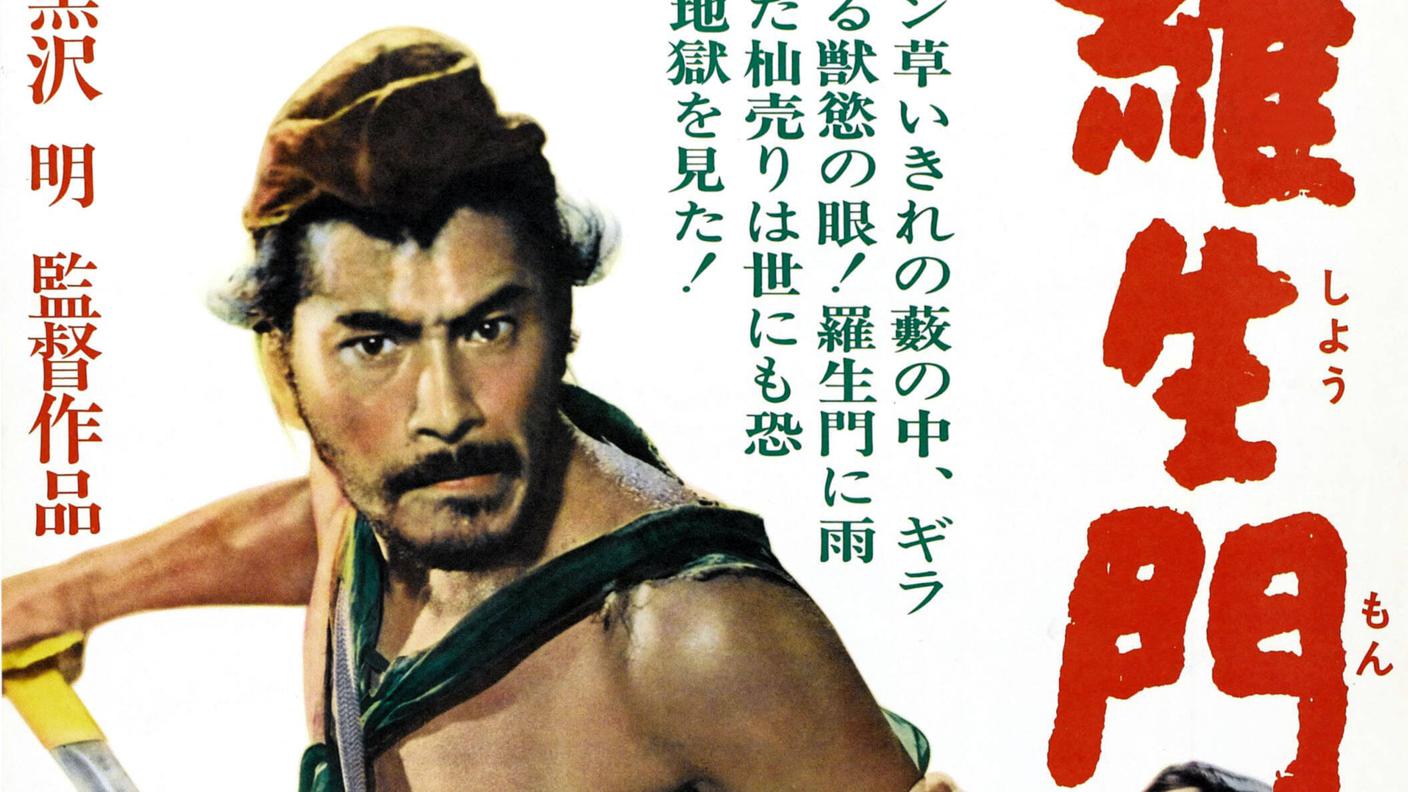

Toshiro Mifune e Machiko Kyo sulla locandina di Rashomon, 1950

Scritto da Shinobu Hashimoto insieme al regista dopo la lettura di due racconti di Ryunosuke Akutagawa, Rashomon è un dramma costruito non tanto su cosa accade, quanto su ciò che viene raccontato. Una scelta già di per sé coraggiosa in un mondo abituato a trame fabbricate sulla certezza dei fatti narrati, ma che si fa quasi profetica nell’epoca della post verità, in un mondo oggi divorato dalle fake news e dalle molteplici narrazioni.

Non è un caso che i produttori giapponesi si siano mostrati scettici. Kurosawa non era considerato un maestro e il suo film era lontano dal gusto dell’epoca, ma il Leone d’Oro a Venezia, al quale seguì la distribuzione in nord America e l’Oscar come miglior film straniero, garantirono al regista il successo internazionale, aprendo la strada ai cineasti connazionali allora sconosciuto al di là del Giappone. Il successo mondiale di Rashomon contribuì però anche a plasmare la reputazione di Kurosawa come regista che realizzava film pensati per compiacere il pubblico straniero.

Rashomon? Non è altro che una porta

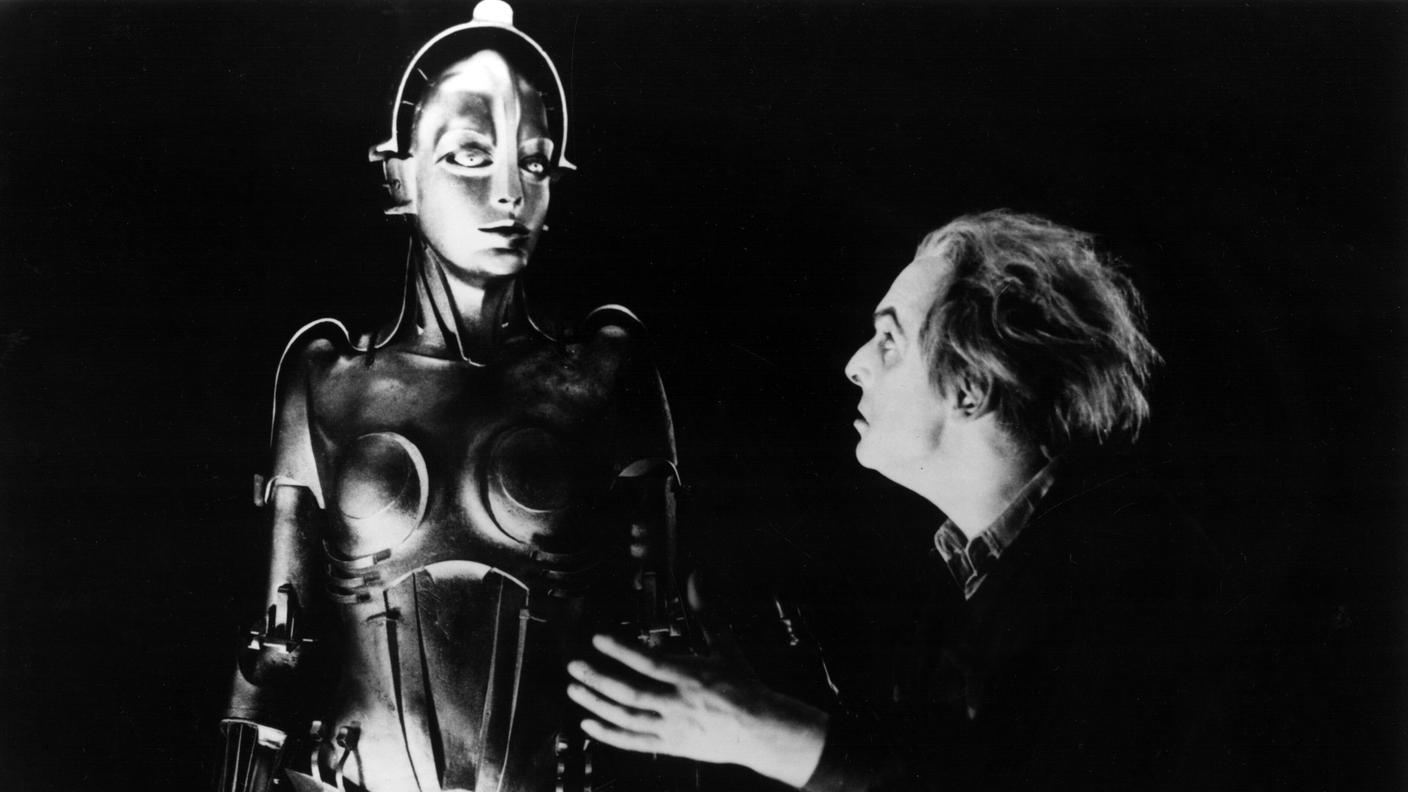

Eppure, Rashomon non è che la porta delle mura difensive della città di Kyōto e pertanto elemento concreto di un luogo specifico, lontano e per lo più sconosciuto all’occidente. Un luogo ricco di storia e tradizioni che nel film di Kurosawa non trovano solo un veicolo di diffusione, ma diventano un’allegoria capace di risuonare nel presente, attraverso il riverbero della sconfitta. Oltre ai personaggi principali, la porta di Rashomon sembra infatti rappresentare una figura a se stante, tanto che lo studioso di letteratura giapponese Paul Anderer la descrive nella sua biografia Kurosawa’s Rashomon: A Vanished City, a Lost Brother, and the Voice Inside His Iconic Films come un’allegoria che fruga tra le ombre e il vuoto scavato dal periodo del dopoguerra. Anche il critico Simon Harcourt-Smith, nella sua recensione per Sight and Sound, dichiara: «L’atmosfera ricorda, in modo curioso, quella dei film muti tedeschi di circa trent’anni prima, anch’essi realizzati all’indomani di una sconfitta».

Per quanto l’epilogo del film voglia ridare una speranza attraverso il ritrovamento del bambino abbandonato, quel che trasuda dalla pellicola è l’instabilità di un mondo senza certezze. Una visione che è facile applicare al presente se pensiamo da una parte all’isolato Giappone del dopoguerra, gravato dalla sconfitta e dai dubbi; mentre dall’altra alla società globalizzata dei nostri giorni, persa in una pluralità di voci e priva di una direzione.

Rashomon è un gioiello dall’aspetto formale impeccabile. L’uso calibrato dei silenzi, la rielaborazione innovativa del Bolero di Ravel come colonna sonora, la fotografia onirica, quasi ipnotica nei suoi giochi di luce e ombre, restituiscono visivamente una trama dai tratti discordanti, ma in grado di definire allegoricamente ciò che era e ciò che rimane. Perché se l’omicidio del samurai fosse la notizia diffusa su un qualsiasi social, i quattro testimoni sarebbero migliaia di commenti pronti a dare la propria versione dei fatti. Se l’assassinio fosse una verità scientifica assodata, i quattro testimoni rappresenterebbero la voce di chi, quella verità, prova a plasmarla a propria immagine e somiglianza, fra tesi del complotto, pseudoscienze e visioni alternative.

Toshiro Mifune e Machiko Kyo in Rashomon, 1950

Nel film il punto non è smascherare il colpevole, ma mostrare come ogni sguardo sia condizionato: dall’orgoglio, dal senso di colpa, dall’amor proprio, dall’ideologia o dai nostri vissuti. Una situazione che lo stesso regista provò sulla propria pelle quando il presidente della Daiei Film, casa di produzione della pellicola, si prese pubblicamente il merito del suo successo nonostante non avesse fatto altro che ostacolarne la realizzazione. Nella propria autobiografia, Kurosawa dichiara del resto: «L’egoismo è il peccato originale dell’uomo. Gli esseri umani sono incapaci di essere onesti con se stessi, non sanno parlare di se stessi senza abbellirsi. Questo bisogno di manipolare la realtà per sentirsi migliori sopravvive persino dopo la morte: anche il fantasma del samurai ucciso non può rinunciare a mentire».

Rashomon celebra la verità della menzogna, la complessità delle nostre coscienze, la difficoltà di interpretare ciò che ci circonda: l’universo stratificato e contraddittorio del nostro io. Come scrive lo stesso Kurosawa, Rashomon è una «misteriosa pergamena dell’io che si srotola davanti ai nostri occhi». Nell’era dell’apparire a ogni costo, della sovraesposizione di ciò che non siamo, delle molteplici versioni dei fatti, Rashomon ci ricorda che abbiamo la responsabilità di raccontare la verità, di cercarla, di dubitarne senza smettere di volerla conoscere. Una lezione sempre più urgente tenuta da un maestro d’eccezione, in un film che in ogni immagine, con le parole di Antonioni, «reca l’impronta del genio».