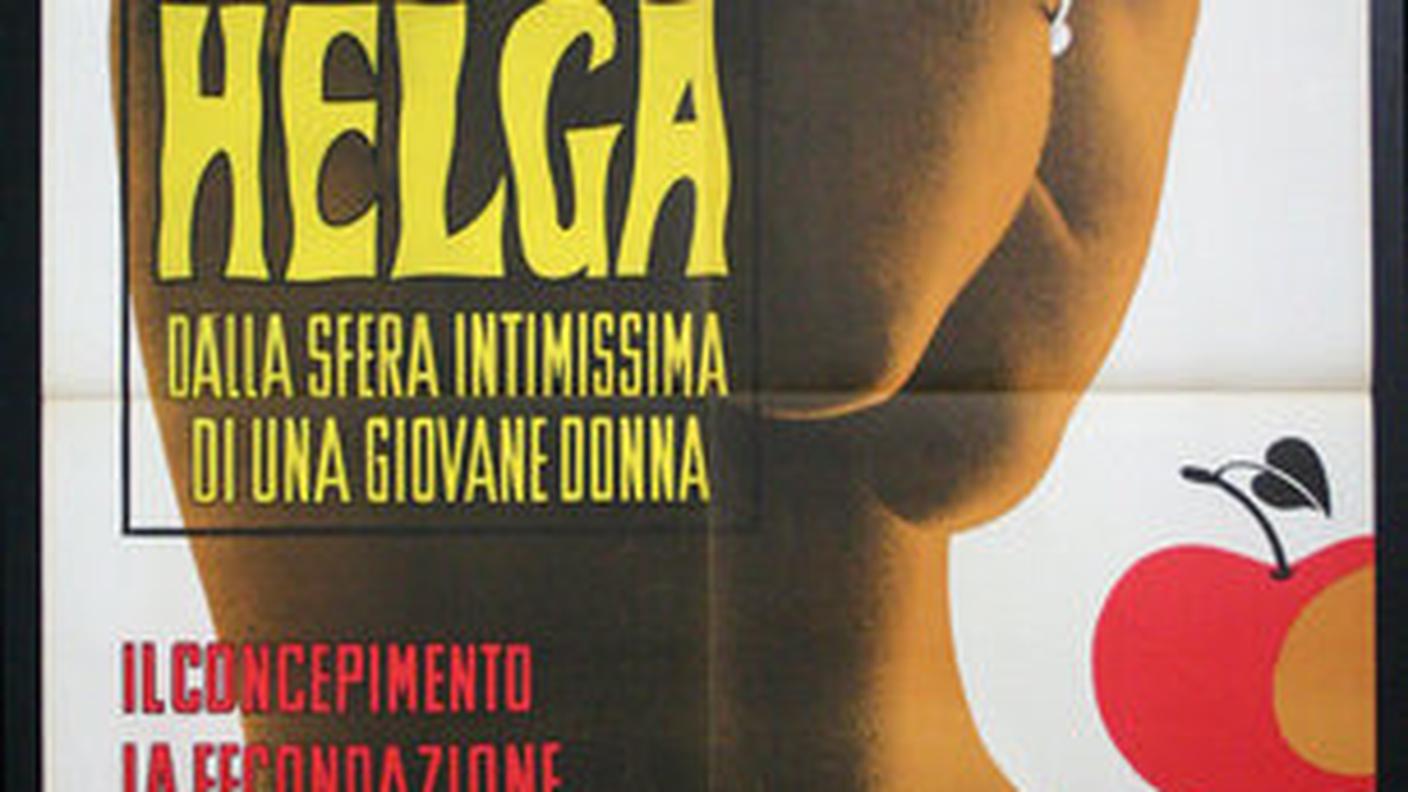

Tra il 1967 e il 1968 nei cinema italiani si potevano vedere film come: Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, Gangster Story di Arthur Penn, Dio perdona... io no! di Giuseppe Colizzi e Agente 007-Si vive solo due volte di Lewis Gilbert, tutti titoli da Guinness dei primati per la risposta del pubblico. Al termine della stagione, però, se fosse esistito l’Oscar per il film che aveva ottenuto il maggior numero di spettatori, lo avrebbe vinto un documentario promosso dal Ministero della Salute della Repubblica Federale Tedesca e realizzato dal regista Erich F. Bender (1909-1983): Helga. La pellicola, uscita nelle sale l’aprile del ’68, aveva infatti guadagnato circa tre miliardi di Lire, superando di gran lunga i film holliwoodiani, gli spaghetti-western e addirittura il Re Mida, James Bond. Il motivo? Semplice: Helga era il primo film sessuologico che arrivava in Italia, ossia era la prima pellicola dedicata all’educazione sessuale (con l’imprimatur scientifico di sessuologi e psicologi), che il pubblico italiano poteva vedere. Il film, presentava la storia di una ragazza, Helga (l’attrice Ruth Gassmann), dal momento in cui scopriva di essere incinta fino alla nascita del bimbo.

Tra il 1967 e il 1968 nei cinema italiani si potevano vedere film come: Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, Gangster Story di Arthur Penn, Dio perdona... io no! di Giuseppe Colizzi e Agente 007-Si vive solo due volte di Lewis Gilbert, tutti titoli da Guinness dei primati per la risposta del pubblico. Al termine della stagione, però, se fosse esistito l’Oscar per il film che aveva ottenuto il maggior numero di spettatori, lo avrebbe vinto un documentario promosso dal Ministero della Salute della Repubblica Federale Tedesca e realizzato dal regista Erich F. Bender (1909-1983): Helga. La pellicola, uscita nelle sale l’aprile del ’68, aveva infatti guadagnato circa tre miliardi di Lire, superando di gran lunga i film holliwoodiani, gli spaghetti-western e addirittura il Re Mida, James Bond. Il motivo? Semplice: Helga era il primo film sessuologico che arrivava in Italia, ossia era la prima pellicola dedicata all’educazione sessuale (con l’imprimatur scientifico di sessuologi e psicologi), che il pubblico italiano poteva vedere. Il film, presentava la storia di una ragazza, Helga (l’attrice Ruth Gassmann), dal momento in cui scopriva di essere incinta fino alla nascita del bimbo.

Con un montaggio nel quale si susseguivano immagini riprese “dal vivo” e immagini di finzione, insieme ad animazioni, sequenze al microscopio, spiegazioni di medici ed educatori, Helga si presentava come un tutorial nel quale venivano affrontati tutti gli aspetti fisiologici e psicologici dei nove mesi di gestazione. Momento “topico” del film, il parto: una scena vera che non lasciava nulla all’immaginazione con i primi piani del volto sofferente durante il travaglio e la vagina inquadrata, dal divaricamento all’espulsione del neonato. Nulla era stato sottaciuto e ogni tematica (il ciclo mestruale, i rapporti sessuali, la fecondazione, il controllo delle nascite, ecc.) veniva affrontata con indicazioni scientifiche, ma, nello stesso tempo, con un linguaggio accessibile a chiunque. Anche per questo motivo, nonostante alcuni nudi integrali, il film passò indenne la commissione di censura ottenendo addirittura il visto per la programmazione “libera”, ossia senza divieti nei confronti dei minori.

Chi non è a conoscenza di quale Italia parliamo riferendoci a quel periodo, può rimanere stupito venendo a saper quello che, a livello di dibattito pubblico e politico, scatenò Helga. In un paese dove il Vaticano, con la mediazione del partito della Democrazia cristiana, si poneva molto spesso non solo guida spirituale ma anche politica, fu inevitabile che gli italiani si dividessero tra chi accolse il film e l’assenza di censura con grande favore, sostenendo che finalmente il Paese stesse raggiungendo in termini di morale gli stati più moderni e emancipati, e chi invece avesse vissuto quel momento come il segno più evidente della degradazione morale della società. L’inatteso grande successo di Helga però, contrariamente all’opinione degli “irriducibili” moralisti che indicavano nella curiosità lasciva la popolarità ottenuta dal documentario, sottolineava in realtà il desiderio di proposte educative differenti da quelle tradizionali.

Pier Paolo Pasolini durante le riprese del documentario Comizi d’amore (1964)

D’altra parte, il documentario Comizi d’amore realizzato nel 1964 da Pier Paolo Pasolini (1922-1975) che riportava le opinioni sulla sessualità di numerosissimi interlocutori di ogni età, del Nord come del Sud del Paese, aveva mostrato l’immagine di un’Italia retriva, quasi analfabeta sui temi della sessualità, che di certo strideva con la rapida evoluzione dei costumi che l’Occidente stava conoscendo dal secondo dopoguerra in poi.

Non per nulla, convinti dell’importanza dell’educazione sessuale in un paese così disastrato culturalmente, anche alcuni settori più progressisti della Chiesa cattolica sentirono la necessità di promuovere proiezioni di Helga riservate a giovani e giovanissimi. Ma erano casi piuttosto rari, difatti un gran numero di cattolici si contrapposero duramente al film considerandolo «immorale e disgustoso».

Con buona pace dei paladini della morale, i tempi però stavano cambiando. Lo si era capito già nel 1966, quando cioè sul giornale studentesco La Zanzara del liceo classico Parini di Milano, venne pubblicata l’inchiesta Che cosa pensano le ragazze d’oggi incentrata sul ruolo della donna nella società, sull’educazione sessuale nelle scuole, sulla legittimità o meno dell’uso di contraccettivi e sui rapporti prematrimoniali. I temi trattati, la minore età delle intervistate e soprattutto la loro domanda di libertà e indipendenza che emergeva nelle risposte, scatenò infatti una vera e propria bagarre a livello nazionale dividendo il Paese tra colpevolisti (in prima fila, Democrazia cristiana e Movimento sociale italiano) e innocentisti (Sinistra e cattolici progressisti) che invece si mobilitarono in difesa dei tre studenti promotori dell’indagine, denunciati nientemeno che per stampa oscena e corruzione di minorenni. Il clamore fu talmente grande che, mentre per la prima volta dal dopoguerra scendevano in piazza migliaia di studenti in segno di protesta, al processo “per direttissima” parteciparono nientemeno che 400 giornalisti italiani e stranieri.

Fortunatamente, nonostante gli strali del cattolicesimo più conservatore, il tutto si risolse con l’assoluzione piena degli imputati. La sentenza aveva dimostrato che, in quel momento storico, in Italia una “nuova” società voleva nascere lasciandosi alle spalle i cascami di una cultura antiquata quanto ipocrita e puritana. Purtroppo, per motivi che sarebbe ora troppo lungo specificare, quel desiderio è stato assorbito dalle sabbie mobili dei compromessi politici. A quasi sessant’anni da quegli avvenimenti, infatti, l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole non c’è e anzi c’è chi, nei banchi parlamentari della destra, definisce ancora oggi una “nefandezza” la proposta di introdurre questa materia.

L’archivio del giornale studentesco La Zanzara. Alle pagine 6 e 7 del febbraio 1966 è possibile leggere integralmente l’inchiesta Che cosa pensano le ragazze d’oggi.