Vengo accolto da Olmo Cerri in Via Ronchetto 7, negli spazi della REC, associazione luganese specializzata nella produzione e coproduzione di opere audiovisive da lui fondata, tredici anni orsono, assieme ad altri ex-allievi del CISA e a un docente al termine del percorso di studi. «Appena finita la scuola ci è sembrata una buona idea prendere uno spazio condiviso, con l’idea non solo di realizzare i nostri lavori ma pure progetti esterni», mi racconta nel corso della nostra chiacchierata. «Qui tutto è gestito orizzontalmente: non c’è un capo né un ordine gerarchico. L’abbiamo fatto per far fronte collettivamente alla solitudine che circonda questo mestiere, specialmente nella parte di progettazione e ricerca fondi. Parecchie di queste attività volendo si potrebbero fare in pigiama e da casa propria, ma questo è decisamente molto poco sano!».

Trailer: "Quegli stupefacenti anni zero"

RSI Quegli stupefacenti anni zero 13.03.2023, 05:55

Contenuto audio

Quella di Olmo è una faccia che ricordo più o meno dalla fine delle superiori, quando gli anni ‘90 avevano chiuso, il CSOA (Centro Sociale Occupato Autogestito) Il Molino era ancora un luogo di riferimento e, in primavera, la mitica festa del Parco Tassino funzionava col solo passaparola. Come altri che in giovinezza vissero la stessa epoca, Olmo conserva tuttora un non so che di quel tempo. Non per nulla, riflettendo su cosa lo abbia portato a scegliere il mestiere di documentarista, subito fa riferimento al suo interesse per la politica, nato proprio in quel periodo.

«Quando ripenso alla mia storia non riesco a vedere dei veri e propri eventi spartiacque. Mi sembra che tutto si sia sempre svolto in modo compatto e coerente. Già da ragazzino, con altri amici, facevo dei piccoli film o registravo delle trasmissioni radio su cassetta. Poi, per un breve periodo, ho pensato di diventare operatore sociale e mi sono formato in questa direzione. Al contempo, ero molto addentro alle questioni legate all’autogestione e alla cultura alternativa; erano gli anni del G8 a Genova e ancora si pensava che il mondo potesse cambiare rotta. Quando ho infine preso la strada della regia, tutto questo è convogliato lì, come una naturale conseguenza. Non è un caso che se, come tu hai fatto, mi si chiede di citare una o più opere la cui visione o lettura è stata per me significativa, le prime che mi vengono in mente, in fondo, sono Il racconto del Vajont di Paolini e Faccia da turco di Günter Wallraff. Due lavori diversi da quanto io faccio – uno spettacolo teatrale e un libro – ma entrambi a sfondo sociale».

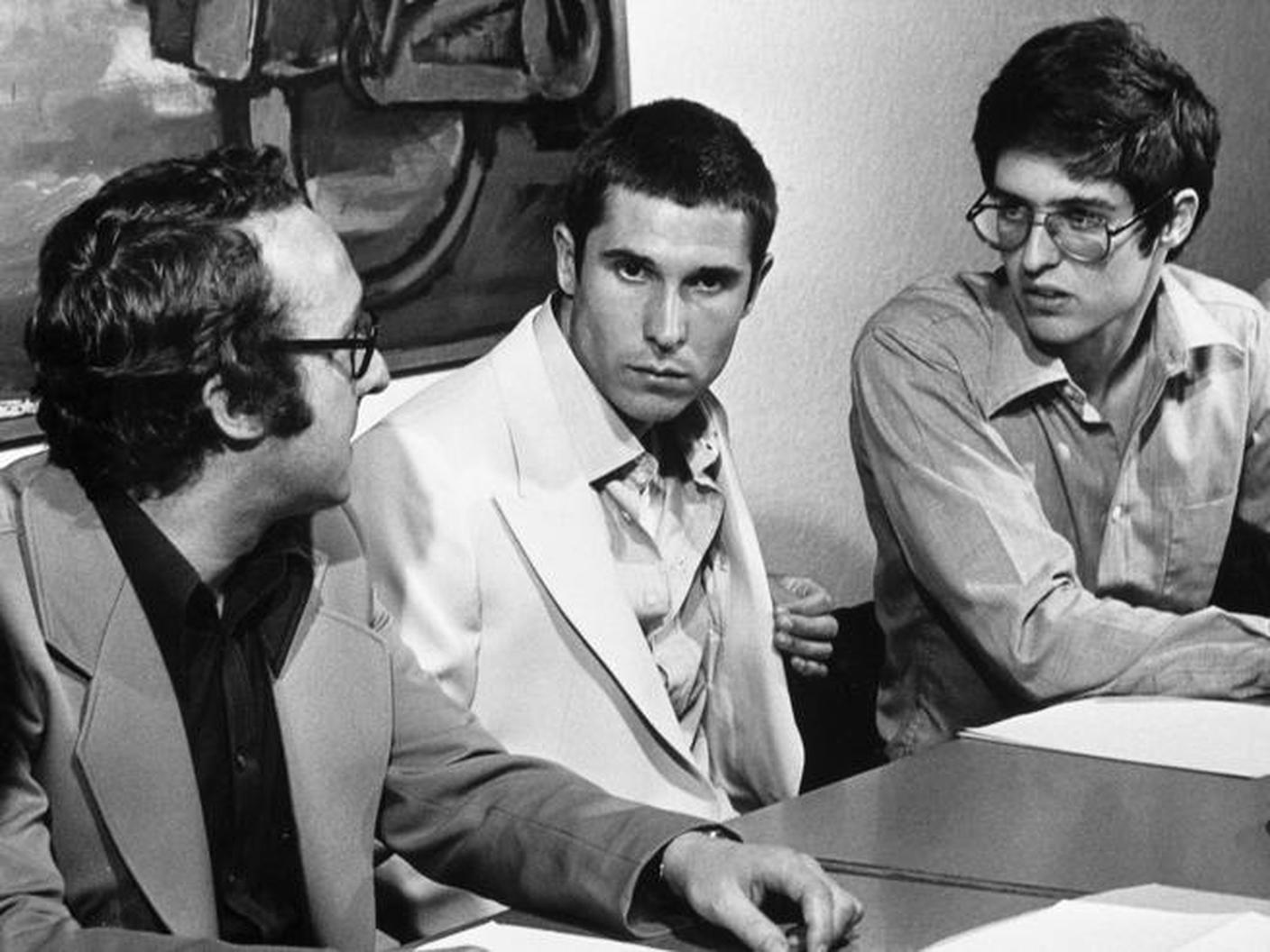

Ad oggi Olmo ha realizzato un cospicuo numero di opere, sia video che audio, con incursioni nell’animazione così come nel fumetto (si veda la sua collaborazione con l’illustratore Micha Dalcol nella realizzazione della graphic novel per le edizioni ESG Giovanni Bassanesi, in volo per la libertà). La sua opera prima per il grande schermo è stata Non ho l’età (AMKA Films Productions SA, 2017), con la quale ha affrontato il tema della migrazione italiana in Svizzera. Dopodiché, grande risonanza, oltre a Macerie (REC, 2022) – documentario audio sulla parabola del sopraccitato CSOA luganese – l’ha avuta il suo podcast Quegli stupefacenti anni zero (RSI, 2023), dove ha narrato il proprio “romanzo di formazione” adolescenziale in parallelo alla ricostruzione del fenomeno dei canapai nel Ticino del nuovo millennio. Ma nel scegliere l’opera che, a suo dire, più lo rappresenta, Olmo menziona oggi il documentario La scomparsa di Bruno Breguet (Dschoint Ventschr Filmproduktion, 2024), poiché al suo interno vi sono concentrati interrogativi e tematiche che a lungo lo hanno attraversato e che ancora sente urgenti.

«Il film è uscito da due anni e per la sua realizzazione, tra una cosa e l’altra, ce ne sono voluti altri sette-otto, quindi da un certo punto di vista è come se fosse già vecchio. Ma in fondo, trattandosi del mio più recente lavoro, è ovvio che allo stato attuale lo senta come quello nel quale più mi rispecchio». Nato a partire dall’incontro pressoché casuale con La scuola dell’odio, libro scritto da Breguet in seguito alla sua incarcerazione in Israele, il documentario ricostruisce la dolorosa quanto misteriosa vicenda umana di un giovane militante, ingaggiatosi sul fronte di liberazione della Palestina all’epoca delle rivolte studentesche e scomparso in circostanze mai chiarite nel 1995. Attraverso una serie di interviste ad amici e conoscenti e con l’ausilio di una ricca messe di materiali d’archivio, Olmo ne tratteggia l’enigmatico profilo interrogando se stesso e lo spettatore sul valore e il significato della parola giustizia, termine che, in fondo, torna sempre in tutto quello che è il suo operato di documentarista.

«Io ho una personalissima idea di cosa sia giusto e cosa, invece, sbagliato. Poi, forse, si tratta di una visione un po’ balorda, peraltro non fondata su chissà quale analisi della realtà, ma a partire da un mio approccio istintivo. Ho un ricordo di infanzia, ma non sono nemmeno sicuro che sia reale: avevo paura del buio e chiedevo ai miei di tenere la luce del corridoio accesa. Di fronte alla mia domanda, una sera mi dissero: se proprio vuoi si può fare, ma sappi che a furia di sperperi un giorno o l’altro le autorità potrebbero costruire una centrale nucleare, le cui scorie – perché no – è possibile vadano a finire proprio vicino a casa nostra. Chiaramente si trattava di una visione sproporzionata per un bambino, ma questo sapere, fin da piccolo, anche in modo un po’ scherzoso e duro, che tutti siamo parte di una comunità, che ogni nostra azione ha delle conseguenze sugli altri e sull’ambiente che ci circonda, ha certamente lasciato un segno importante in me».

Fedele a se stesso, Olmo Cerri si prepara, a breve (l’uscita è prevista per l’autunno di quest’anno), a consegnare al pubblico il suo ultimo lavoro prodotto, nuovamente, da RSI: La rivoluzione di Casvegno, un podcast dedicato alla storia della psichiatria in Svizzera italiana. Come nel caso di Quegli stupefacenti anni zero e del film su Breguet, per realizzarlo è partito dalla propria esperienza personale quale giovane stagista all’interno del Club ‘74, associazione dei pazienti interna all’Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale il cui funzionamento è, non a caso, imperniato su un’impronta comunitaria. È stato lì che Olmo, ancora giovanissimo, prima di prendere la strada della regia, ha avuto il suo primo incontro con la malattia mentale e con le strutture di cura e gestione che la circondano.

«Inizialmente pensavo di raccontare prettamente la storia del Club ‘74, ma presto è stato chiaro che non avrebbe avuto senso senza uno scorcio più ampio, che mettesse in luce quanto c’era prima della nascita di “spazi di libertà” del genere. Saranno sette episodi di trenta minuti l’uno, dove, in maniera più o meno cronologica, verranno riportate le tappe dell’esperienza di Casvegno e le motivazioni che hanno favorito lo sviluppo di quella che, oggi, è la socioterapia. Il punto di vista personale c’è, sia grazie al racconto della mia esperienza formativa che attraverso il resoconto di alcuni incontri che mi hanno visto confrontarmi con lo scatenarsi della malattia. Ma questa, in verità, è una parte minima del lavoro: vi sono soprattutto parole di operatori, pazienti, medici e responsabili con le quali cerco di portare la vicenda storica al nostro presente, dove, tuttora, il numero di ricoveri coatti rimane superiore alla media Svizzera. D’altra parte la follia è anche (certo non solo) un fatto culturale: se come società non siamo disposti ad accogliere, con flessibilità, comportamenti diversi perché reputiamo la nostra visione un valore assoluto e indiscutibile, è molto più facile che l’esclusione sociale incomba».