«Il problema del boicottaggio culturale è reale. Ma questo boicottaggio è già in atto da tempo. Esso ha colpito recentemente istituzioni universitarie israeliane, dipartimenti, fondi e progetti di ricerca, situazioni cioè ben più serie della mostra di Venezia», scriveva ieri la storica italiana Anna Foa, autrice di quel Il suicidio di Israele che ha fatto discutere la comunità ebraica della Penisola.

Il tema in discussione è, ovviamente, l’appello del collettivo Venice4Palestine: 1.500 professionisti del mondo del cinema, tra attori, registi e artisti italiani e internazionali (da Ken Loach a Marco Bellocchio, da Alba e Alice Rohrwacher ai Manetti Bros., da Céline Sciamma a Carlo Verdone) che la scorsa settimana hanno diffuso una lettera aperta indirizzata alla Biennale di Venezia, chiedendo una presa di posizione sul conflitto in corso a Gaza. Ancor più che quel primo appello, quello arrivato due giorni dopo, che sollecitava esplicitamente il ritiro dell’invito a Gal Gadot (israeliana) e Gerard Butler (scozzese, ma spesso ospite di Israele e delle sue forze armate, per le quali aveva anche partecipato a un evento di raccolta fondi nel 2017) accusati di sostenere l’azione del governo israeliano.

RG 12.30 del 27.08.2025 Alessandro Bertoglio

RSI Info 27.08.2025, 12:57

Contenuto audio

Il passaggio, insomma, da una presa di posizione a una forma di boicottaggio culturale. Che forse, come scritto da Foa, è in qualche modo secondario (al di là della “serietà” del cinema, su cui si può discutere): «in assenza di un boicottaggio economico e del blocco dei rifornimenti di armi, il boicottaggio culturale è stato certamente una scelta che coinvolgeva non i governi, ma università e istituzioni, e quindi in teoria priva di serie implicazioni politiche». E tuttavia, non si può evitare di interrogarsi sulla sua possibilità, utilità ed efficacia – arrivando all’unica conclusione possibile: una teoria unificatrice che confermi la bontà a priori di un’azione di boicottaggio culturale è pressoché impossibile, e ogni caso è diverso dall’altro.

La lettura storica di Anna Foa

Telegiornale 22.05.2025, 20:00

Boicottaggio scientifico: il caso del CERN

“Cultura” vuol dire tante cose estremamente diverse tra loro, dalla scienza all’intrattenimento. “Boicottaggio” a sua volta può assumere uno spettro di significati diversi, ed essere applicato a situazioni non comparabili tra loro. Il caso del CERN che interrompe i rapporti con collaboratori e ricercatori russi, ad esempio, è lontano anni luce da quello degli scrittori che chiedono di boicottare le istituzioni culturali israeliane.

Il primo: nel 2023, il Consiglio del CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, ha deciso di porre fine alla cooperazione con la Russia e la Bielorussia. Nel maggio 2024, la decisione è diventata concreta, bloccando il lavoro di circa 300 ricercatori e 2 milioni di contributi russi al CERN stesso.

Difficili collaborazioni al CERN

Telegiornale 11.12.2024, 20:00

Anche tra chi non ha dubbi sulla necessità di sanzionare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, c’è chi ne ha espressi riguardo alle conseguenze di sanzioni scientifico-culturali: paradossalmente, ad esempio, le scienziate e gli scienziati russi esclusi dal CERN potrebbero essere spinti a contribuire alla ricerca militare russa per necessità. Inoltre, il denaro che la Russia avrebbe versato al CERN potrebbe contribuire ad alimentare il bilancio della guerra contro l’Ucraina, su cui il governo russo sta prevedibilmente concentrando ogni risorsa.

Il mondo letterario contro Israele

Il secondo: lo scorso autunno, circa seimila professionisti del mondo letterario, molte scrittrici e molti scrittori compresi (Annie Ernaux, Sally Rooney, Percival Everett, Arundhati Roy tra gli altri), hanno firmato una petizione che chiedeva di boicottare le istituzioni culturali israeliane che «sono complici o sono rimaste osservatrici silenziose della schiacciante oppressione del popolo palestinese». Quindi, editori, scrittori, festival israeliani che non si fossero espressi pubblicamente contro i massacri perpetrati dall’esercito del loro Paese, o avessero semplicemente continuato il loro lavoro. Anche in questo caso, pur senza avere alcun dubbio sulla gravità della strage messa in atto a Gaza, viene da chiedersi se sia lecito chiedere a uno scrittore, sulla base della sua provenienza, un atto di posizionamento politico, prima di concedergli una sorta di lasciapassare per essere ammesso all’interno dell’industria culturale.

Boicottaggio culturale

Telegiornale 03.03.2022, 21:00

La stessa Anna Foa ha ribadito più volte che sì, è lecito, perché i tempi lo richiedono.

Eppure, i motivi che portano un intellettuale a non esporsi possono essere di ogni tipo, anche profondamente personali. In alcune situazioni inoltre ci vuole un certo coraggio, che non è da tutti.

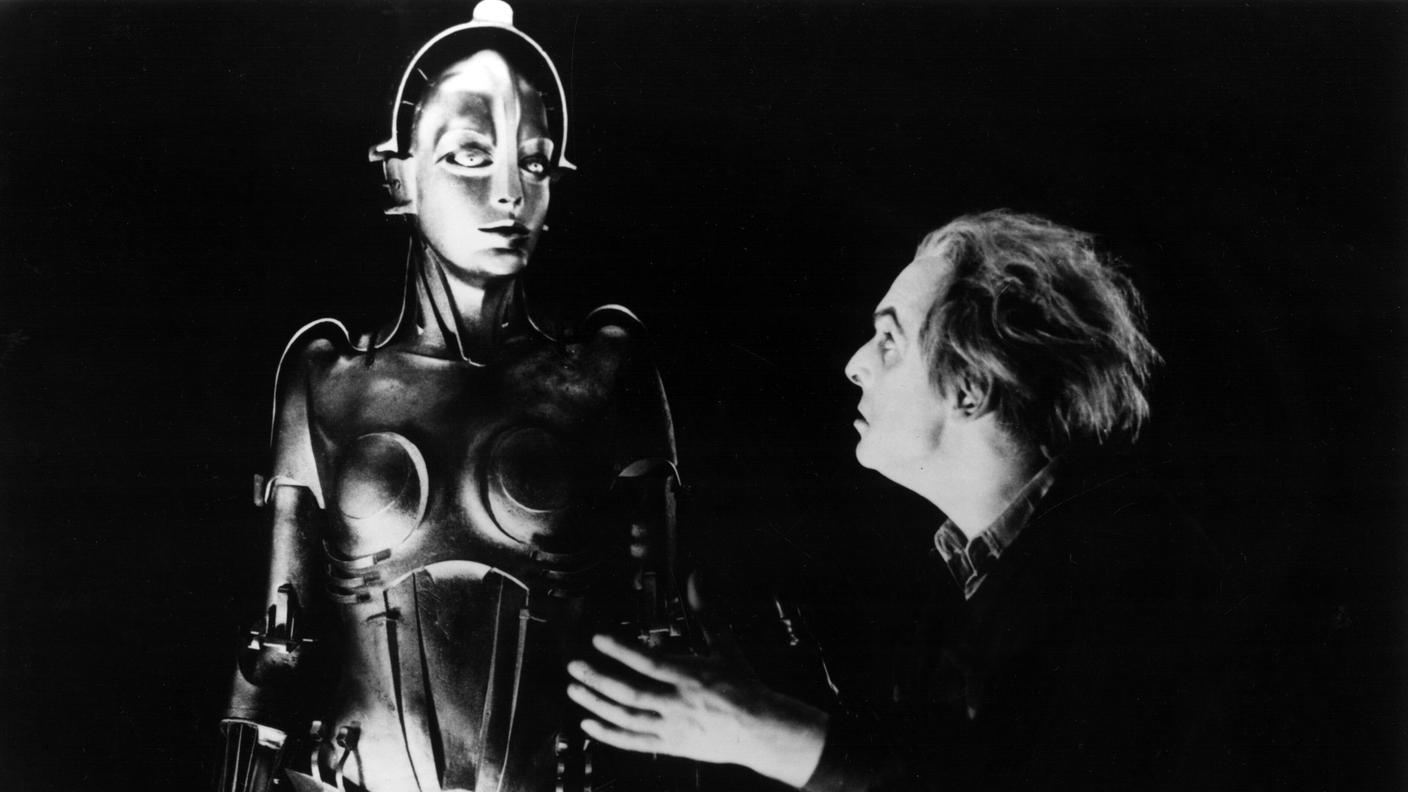

Isolamento culturale: un’arma a doppio taglio?

C’è poi un particolare molto importante: l’isolamento culturale di un paese potrebbe aiutare a silenziare le voci dissidenti. Lo storico iraniano-americano Arash Azizi ha scritto: «Non ho mai aderito a un boicottaggio culturale nei confronti di alcun Paese: né Israele, né Russia, né contro l’Iran, il mio Paese natale. Sono cresciuto in uno dei Paesi culturalmente più isolati al mondo. […] Ho lasciato l’Iran nel 2008, ma ho visto con i miei occhi come l’isolamento culturale favorisse gli oppressori dell’Iran. Molti di noi nella società iraniana non desideravano altro che trovare alleati, controparti e ispirazione all’estero […] Boicottare il Paese non ha fatto altro che favorire la causa dei nostri avversari, ovvero isolare la popolazione iraniana dalle influenze che potevano rafforzarne il coraggio».

Anche qui, però: il caso iraniano è profondamente diverso da quello israeliano. Entrambi sono profondamente diversi da quello dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ogni singolo caso è diverso dall’altro, al punto che – per quanto sia assurdo il paragone – è molto più semplice capire da che parte stare in queste enormi questioni geopolitiche, che decidere se sia il caso di aderire a un’iniziativa di “boicottaggio culturale”.

E anche stare a ragionare su questioni del genere appare inevitabilmente un privilegio, rispetto alla realtà delle guerre, dei massacri, dei progetti genocidari – chiamateli come preferite. Come scriveva Zadie Smith al termine del suo splendido (e triste) saggio sull’uso delle parole rispetto alla questione israelo-palestinese: «Credo che le mie opinioni personali non abbiano più peso di una spiga di grano, in questo scritto. L’unica cosa che ha peso, in questo scritto, sono i morti».