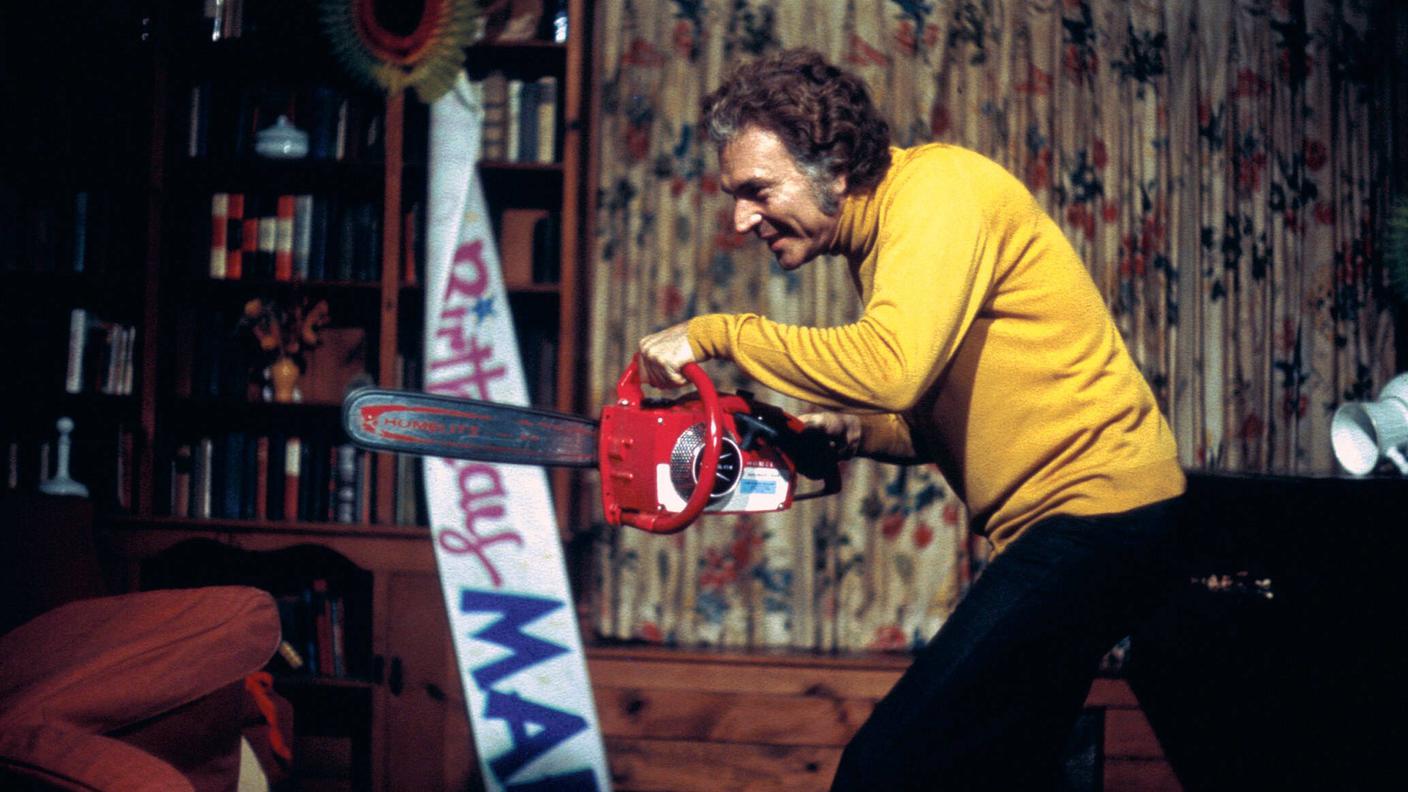

«Dopo aver seviziato, violentato e ucciso due ragazze, due maniaci sessuali si rifugiano nella casa dove la vendicativa madre di una delle fanciulle li attende con il marito e la sua fedele sega elettrica».

Il riassunto di L’ultima casa a sinistra contenuto nel Dizionario del cinema di Paolo Mereghetti è sempre uno dei miei preferiti, nonostante la mancanza di virgole e di alcuni particolari, come i genitori borghesi e liberal di una delle vittime, che le regalano una collana col simbolo della pace; o il motivo per cui le ragazze fanno la fine che fanno (finiscono in trappola perché seguono il tipo sbagliato nel tentativo di comprare un po’ di marijuana). Piccole cose, ma che contribuiscono a mettere in scena una serie di stereotipi sull’America di quegli anni. Sicuramente non quelle che per prime colpiscono chi, ancora oggi, abbia lo stomaco di mettersi davanti a quella ora e mezza precisa di immagini brutali, sadiche e raccapriccianti.

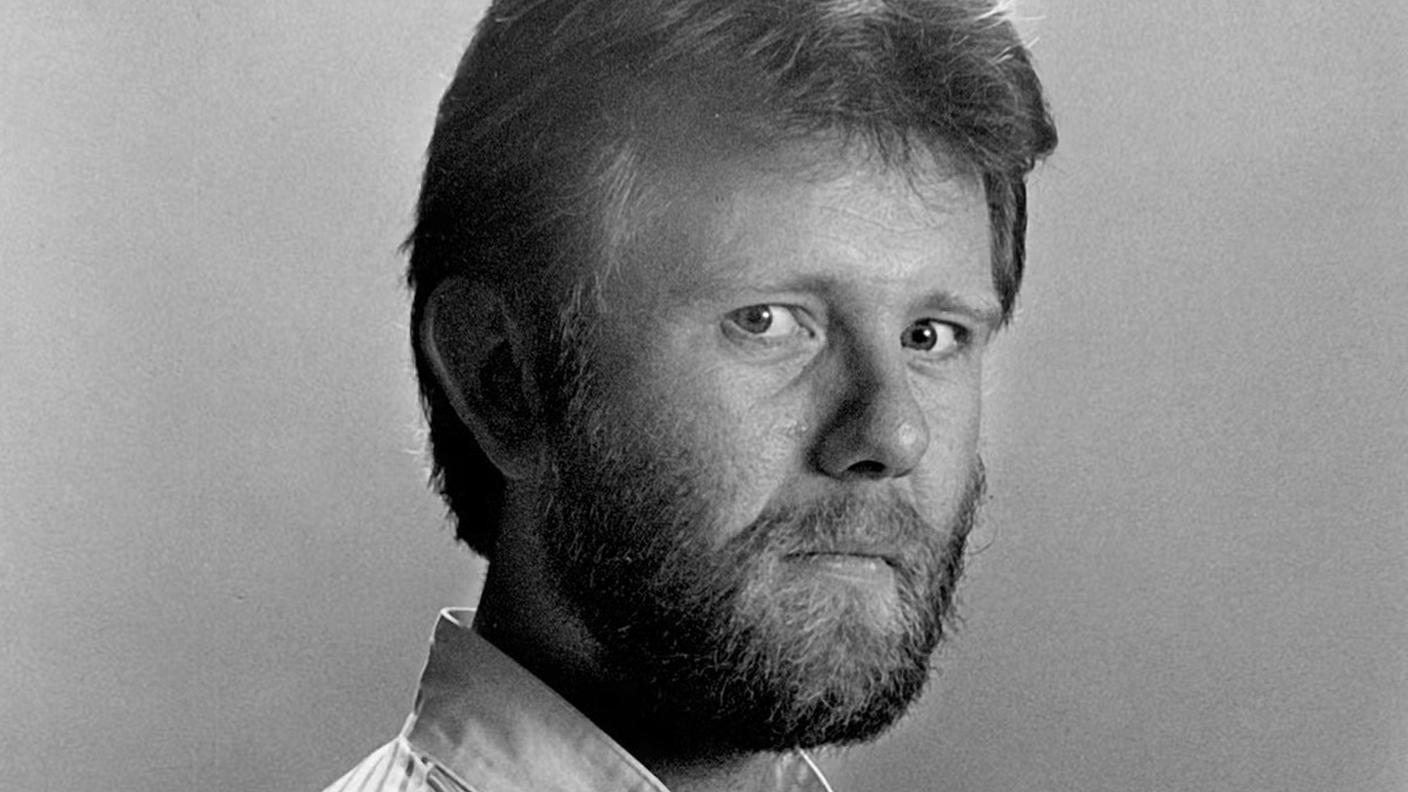

Il critico del New York Times Howard Thompson, a pochi giorni dal debutto nelle sale (curiosamente avvenuto nel pieno delle feste natalizie nel 1972), scrisse che il film non era un film, ma «una roba». E chiosò: «L’autore di questa disgustosa spazzatura, che ha anche diretto gli attori incapaci, è Wes Craven. Il film è in programmazione al Penthouse Theater, per chiunque sia interessato a pagare per vedere persone ripugnanti e altri esseri umani che soffrono».

L'ultima casa a sinistra, 1972

Altri critici, nel corso dei decenni, sostennero invece che L’ultima casa a sinistra fosse un film rivoluzionario e geniale, una macabra allegoria della guerra del Vietnam e della corrispondente perdita dell’innocenza dei baby boomer americani, una riflessione sulle contraddizioni della generazione dell’amore libero, eccetera. Non avevano torto, ma neppure Thompson, che qui rischia di passare per semplice bigotto: L’ultima casa a sinistra era in effetti vera exploitation. Poi si può dire che sesso e violenza fossero un modo per esplorare questioni più serie, e per raccontare un’epoca. Ma rimanevano soprattutto sesso e violenza, messi sullo schermo per vendere biglietti. E proprio con la marea di biglietti venduta da L’ultima casa a sinistra cominciò la carriera di Wes Craven, cineasta capace di consegnare alla storia una serie di horror indimenticabili, ma soprattutto di raccontare tre generazioni di cinema americano attraverso quella lente di genere.

L’ultima casa a sinistra – sul cui valore artistico è ancora lecito avere dubbi – è stato una pietra angolare del cinema degli anni Settanta, momento in cui il cinema aveva capito che poteva usare il fattore-shock per andare incontro a un target giovanile completamente diverso da quello delle generazioni precedenti: pellicole in cui il linguaggio volgare era accompagnato da immagini violente, con lo scopo di dichiararsi subito al di fuori dell’establishment.

Niente di strano, noi lo vediamo accadere a ogni decennio, nelle arti popolari: la trap è stato l’ultimo scandalo di successo della musica, aspettiamo il prossimo. Ai tempi, però, non era banalità, ma rivoluzionaria novità: la generazione cresciuta negli anni Sessanta aveva per prima vissuto un notevole allentamento dei limiti della libertà (di espressione e non solo), e ne stava approfittando. Wes Craven era in prima fila, a testare i limiti di quella nuova libertà. Che a farlo fosse un regista cresciuto in una famiglia cristiana battista osservante, che aveva ricevuto una rigida educazione religiosa e si era diplomato in un college cristiano, beh, può essere sorprendente o prevedibile, a seconda del punto di vista.

Robert Englund e Heather Langenkamp, 1984

Nightmare, le inquietudini dell’America reaganiana

Proprio quell’educazione e quella famiglia portano direttamente alla seconda volta in cui Craven ha raccontato un’epoca di cinema americano attraverso l’horror: 1984, Nightmare – Dal profondo della notte.

Ha raccontato, Wes Craven, che da bambino, dopo un incubo particolarmente terrificante, aveva chiesto a sua madre se poteva accompagnarlo nei suoi sogni, per proteggerlo. Ma oltre a quello spunto, dentro Nightmare il regista mise tutte le immagini che gli erano state inculcate durante la sua giovinezza battista: il mondo onirico di Nightmare è un luogo di disperazione straziante e senza speranza, dove regna un orrore senza fine, dove la famiglia non può aiutarti, e Dio non vuole farlo. Insomma, l’inferno.

E poi c’era quel tipo. Un ragazzino che picchiava regolarmente il giovane Wes ai tempi delle suole medie: si chiamava Freddy. Non aveva un cognome tedesco, ma comunque…

Come sempre, le storie migliori nascono dalle esperienze personali. Nel caso di Nightmare, però, tutti capirono che sotto la superficie horror si celava l’inquietudine di una nuova generazione di giovani, che viveva nel boom economico dell’America reaganiana, dove il carrierismo non lasciava spazio all’amicizia, ai sentimenti, a quella che oggi chiameremmo empatia – in definitiva, all’umano. Per chi rimaneva indietro, restava solo l’incubo.

Ed è segno indelebile dei tempi che correvano anche il fatto che, una volta preso nota del primo, enorme successo (l’incasso superò di 30 volte il modesto budget di neanche due milioni di dollari), l’industria hollywoodiana cooptò il mostro Krueger nel mainstream, con cinque seguiti (non diretti da Craven, che tornerà poi solo per Nuovo incubo nel 1994) che lo trasformarono da Uomo Nero definitivo a icona pop cartoonesca. Erano gli anni Ottanta, bellezza: niente era intoccabile, se c’erano di mezzo i soldi.

Scream e l’horror postmoderno

Aver costruito film indimenticabili e aver rappresentato perfettamente un’epoca sia negli anni Settanta che negli anni Ottanta sarebbe potuto bastare a qualsiasi regista americano di semplici horror, che sapeva di non essere né Stanley Kubrick né Martin Scorsese. Eppure Craven avrebbe aggiunto un ultimo gioiello alla sua già maiuscola carriera, intercettando la sceneggiatura di Kevin Williamson – sì, lo stesso che poi ideò Dawson’s Creek, che è assai più inquietante, a pensarci – per un film che giocava con i cliché dell’horror e le aspettative del pubblico, mettendolo davanti a situazioni standard a cui venivano aggiunte sempre maggiori complicazioni, sfumature, sorprese.

Scream, come L’ultima casa a sinistra, uscì sotto Natale, e divenne un successo da quasi duecento milioni di dollari tra 1996 e 1997, quasi esclusivamente grazie al passaparola. La sequenza iniziale in cui Drew Barrymore viene torturata (più che altro psicologicamente, in questo caso) dal killer Ghostface è un pezzo di bravura da mostrare agli studenti delle scuole di cinema, e anche a quelli che seguono corsi di semiotica.

Soprattutto, però, Scream è stato lo specchio della nuova epoca postmoderna del cinema dei Novanta, che, digerito un secolo di film precedenti, cominciava a giocare con i suoi stessi stereotipi, e a fare un uso sempre più massiccio dell’ironia. Il meta-horror di Scream avrebbe rivitalizzato non solo la carriera di un regista, ma l’intero genere.

Wes Craven e Drew Barrymore sul set di Scream, 1996

Dieci anni dalla morte, insomma, e ancora possiamo discutere di Wes Craven, ma soprattutto goderci i suoi film. Ogni volta, un horror perfetto per l’epoca che racconta. Tre generazioni di cinema, di spettatori spaventati, scioccati, infastiditi, molto spesso affascinati. Non male, per un regista di disgustosa spazzatura.

Morto Wes Craven

Telegiornale 31.08.2015, 12:30