A Hollywood, quelli che lavorano nel cinema hanno a disposizione un catalogo immenso di vecchi adagi, saggezza popolare che arriva direttamente dagli studios. Uno di questi dice: «Non lavorare mai sul set con bambini e animali».

A metà degli anni Novanta, durante la cerimonia del più importante premio per il cinema in lingua cinese (il Golden Horse Award che si svolge a Taiwan, e che negli ultimi anni è stato un po’ depotenziato dal boicottaggio da parte della Cina – ma questa è un’altra storia) l’attrice Yeung Hwei-San ha detto che in realtà sono tre, le cose con cui un attore ha davvero paura di lavorare: gli animali, perché sono carini; i bambini, perché sono preziosi; e Jackie Chan, perché quando è sullo schermo, il pubblico presta attenzione solo a lui.

Niente di più vero, e di più corretto nel raccontare una carriera che ha rivoluzionato il cinema di kung fu e creato una star davvero globale: tanto parte di un cinema occidentale (leggasi: hollywoodiano) che oggi non esitiamo a definire classico, quanto legata a una particolare tradizione orientale (leggasi: cinese), quella del teatro Jingju. Jackie Chan è riuscito a eccellere in entrambi, ed è andato oltre, proponendo il suo personale remix. Andiamo con ordine.

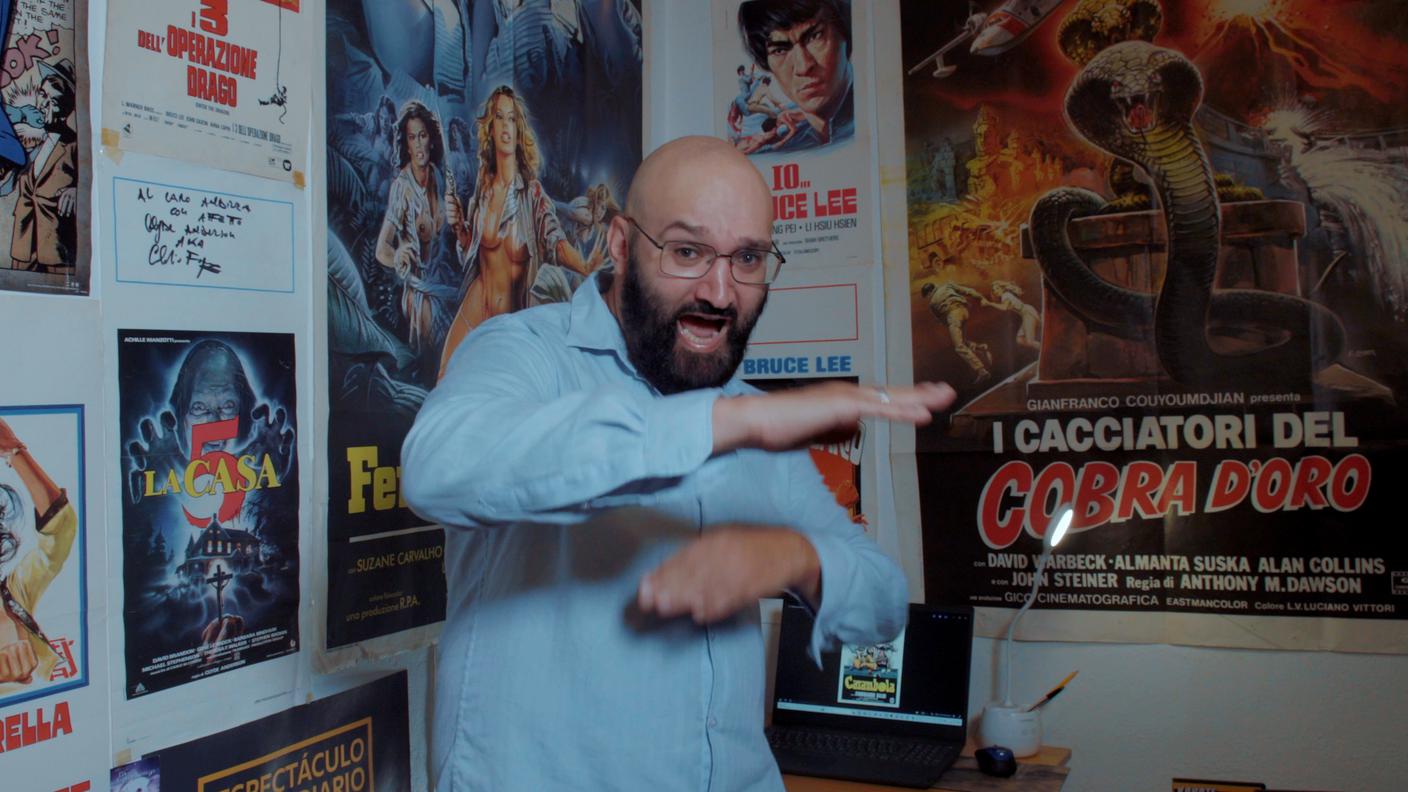

Jackie Chan in Chi tocca il giallo muore, 1980

Il Jingju è uno dei molti generi del teatro tradizionale cinese, sviluppatosi a Pechino dal XIX secolo in avanti. Tra gli anni Quaranta e Settanta del Novecento era diventato assai popolare anche a Hong Kong, città natale di Chan Kong-Sang.

Chan era il figlio di un cuoco, che se ne andò a lavorare in Australia quando lui aveva solo sette anni, lasciandolo a Hong Kong, presso una scuola di teatro Jingju, dove gli avrebbero insegnato arti circensi, danza, canto, e arti marziali. E dove l’avrebbero trattato come nessun bambino dovrebbe essere trattato: dieci anni di allenamenti massacranti prima, e di lavoro nel mondo dello spettacolo hongkonghese poi. Anni che lo avrebbero lasciato distrutto nella mente, nonostante il fisico eccezionale.

Dopo quegli anni, Chan raggiunse i genitori in Australia, dove suo padre gli trovò un lavoro da operaio, grazie a un amico soprannominato “Big Jack”: i colleghi australiani soprannominarono Chan “Little Jack” di conseguenza, e poi, per abbreviare e semplificare ulteriormente, “Jackie”. E così, ecco Jackie Chan: all’inizio, solo un ventenne che scarica mattoni nei cantieri edili della città di Canberra.

Le esperienze duramente formative dei suoi anni giovanili possono sembrare lontane dal cinema per cui Jackie Chan è diventato famoso. Eppure, a pensarci, tutti i suoi film mettono in scena il lavoro, il combattimento e, più in generale, la vita come sofferenza, da superare grazie alla forza di volontà. I ricordi di quel lavoro massacrante sotto il feroce sole australiano, forse, contano qualcosa. Il dolore della vita vera è presente in ogni pellicola chanesca, anche se trattato con uno sberleffo: basta pensare ai blooper tradizionalmente presenti alla fine di ogni suo film, che spesso mostrano veri infortuni sul set, a volte dalle conseguenze piuttosto serie. Non è un caso che l’ultimo capitolo della sua autobiografia, Jackie Chan l’abbia intitolato (traduzione mia) Fa male solo quando non rido: i miei dolori e i miei acciacchi.

Il libro è uscito nel 1998, quando Chan era già una superstar mondiale, ovviamente: era riuscito a diventarlo proprio portando nel mondo del cinema tutte le abilità che aveva acquistato nel corso dei duri anni alla scuola di Jingju.

Come molti dei suoi compagni di scuola, non era riuscito a diventare un attore, ma tornato in patria era entrato nel giro dei film di kung fu, genere immensamente popolare nei Settanta.

Jackie Chan ha iniziato la sua carriera cinematografica seguendo quella tradizione, ma ha ottenuto vero successo solo quando ha cambiato direzione, sfruttando il suo stile ribelle e le sue doti comiche.

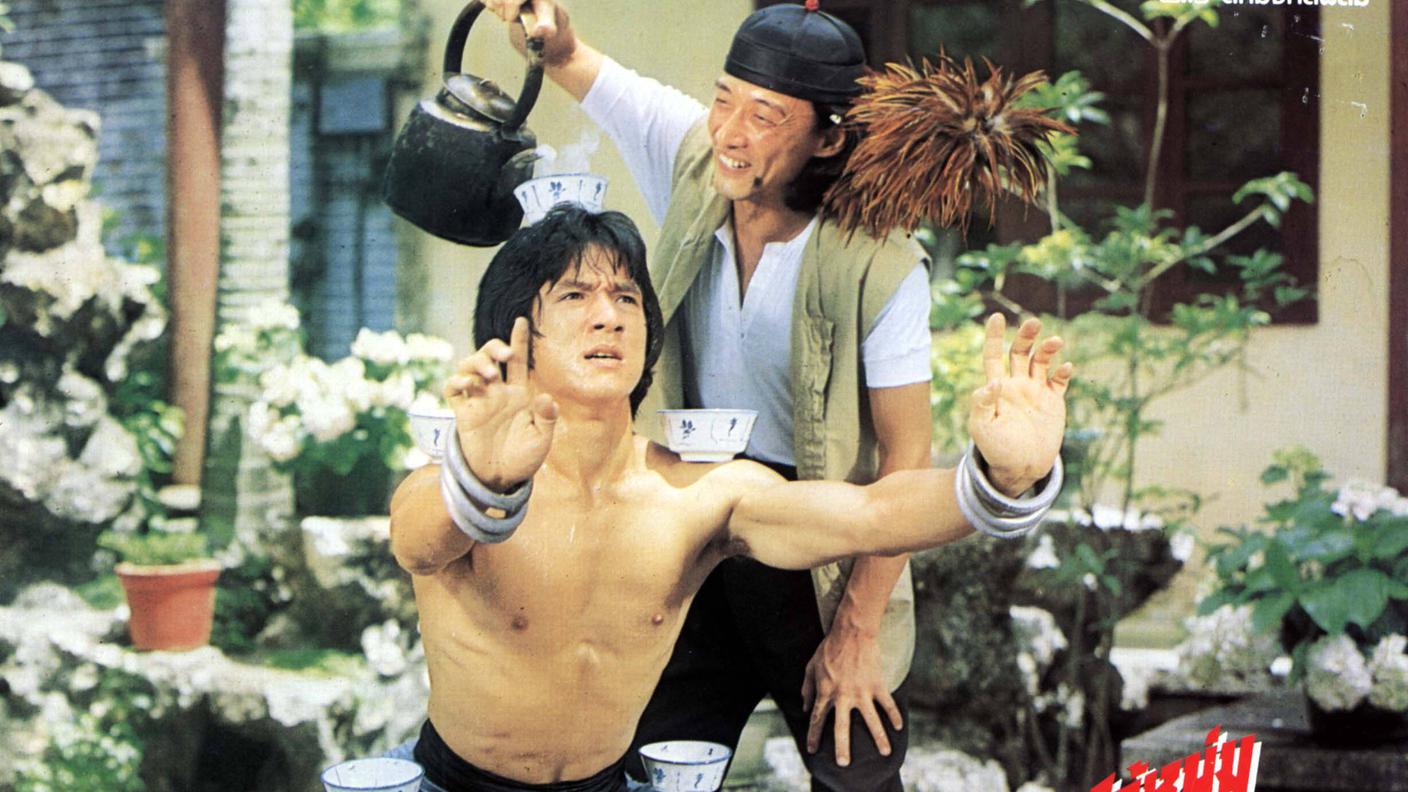

Un'immagine promozionale di Drunken Master, 1978

Drunken Master del 1977, è il film della sua prima consacrazione: vede Jackie nei panni di Wong Fei-Hong, personaggio storico delle arti marziali cinesi raccontato in decine di film (pare siano oltre cento solo nella seconda parte del Novecento), ma la sua interpretazione è tutt’altro che tradizionale. Le versioni precedenti di Wong incarnavano le virtù morali confuciane, quella di Chan si chiede invece se anche lui, in gioventù non fosse stato un ragazzaccio. Così, il suo Wong è pigro, disobbediente e incline ai colpi di testa, e il film flirta evidentemente con l’idea di trasformarsi in una parodia di quel mito.

Nonostante il tono ironico e la comicità slapstick degli scontri fisici, il film mette però in scena un mondo giovanile che mai si era visto prima nei film di kung fu, fatto di bullismo, pestaggi, e maestri sadici (niente di autobiografico, naturalmente…). Drunken Master è, ancora una volta, l’avventura di un eroe turbolento, che viene umiliato e sconfitto, ma poi riesce finalmente a sconfiggere il nemico, salvando suo padre e l’intero villaggio. Lo scontro finale di Drunken Master è un simbolo: Chan sconfigge il cattivo “Thunderleg” grazie a un mix di otto stili di arti marziali differenti. Un nuovo ibrido, che riflette l’ibridazione messa in atto dallo stesso protagonista, combinando gli aspetti acrobatici della sua formazione teatrale con i movimenti lineari tipici dei film di kung fu, e soprattutto, con la sua sensibilità comica, davvero inedita per un genere che era diventato famoso nel mondo con i drammoni marziali di Bruce Lee.

Pardo alla carriera a Jackie Chan

Telegiornale 29.04.2025, 12:30

Il passaggio di testimone tra Lee e Chan – i due dragoni del cinema cinese – rappresenta una decisa sterzata verso l’idea di pastiche tipica del post-moderno. Quando la carriera di Jackie Chan decolla davvero, tra gli anni Ottanta e novanta, perfeziona la sua formula di ibridazione dei generi, e si diverte ad applicare il kung fu agli stereotipi di generi diversi, primo tra tutti il poliziesco (compreso il meraviglioso Police Story, programmato in Piazza Grande a Locarno 78): se c’è lui sullo schermo, state pur certi che quel genere di film non finirà con una sparatoria, ma con uno scontro a mani nude. Attentamente coreografato, e pure piuttosto divertente.

Locarno78: il cinema entra nel vivo

Alphaville 08.08.2025, 12:35

Contenuto audio