Quando un trailer originale – com’è il caso di quello di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson – presenta a un certo punto la scritta “QUEST’ANNO…”, la produzione sta suggerendo almeno due cose: che il film avrebbe i numeri per presentarsi a colpo sicuro come film dell’anno, e che lo “spettatore da un film l’anno” (sfuggente graal dei produttori cinematografici almeno quanto il “lettore da un libro l’anno” lo è per gli editori) dovrebbe andare a vedere proprio questo film qua.

Diciamo subito che nessuno dei due suggerimenti risulta falso: Una battaglia dopo l’altra può davvero piacere a tutti, dato che unisce in modo efficace azione, thriller politico e commedia, e lo fa in un felice mix di pellicola d’autore e film d’intrattenimento; ed è altresì abbastanza buono da poter essere davvero il miglior film del 2025 (forse anche per demeriti altrui, ma tant’è), sebbene in patria stia facendo un po’ fatica al botteghino e sia oggetto di una campagna di review bombing (recensioni a 1 stella postate in massa) da parte della destra MAGA, che non ha gradito il fatto che i cattivi del film siano i membri della ICE, l’agenzia federale anti-immigrazione recentemente potenziata da Trump.

Caos USA

Alphaville 07.10.2025, 12:05

Contenuto audio

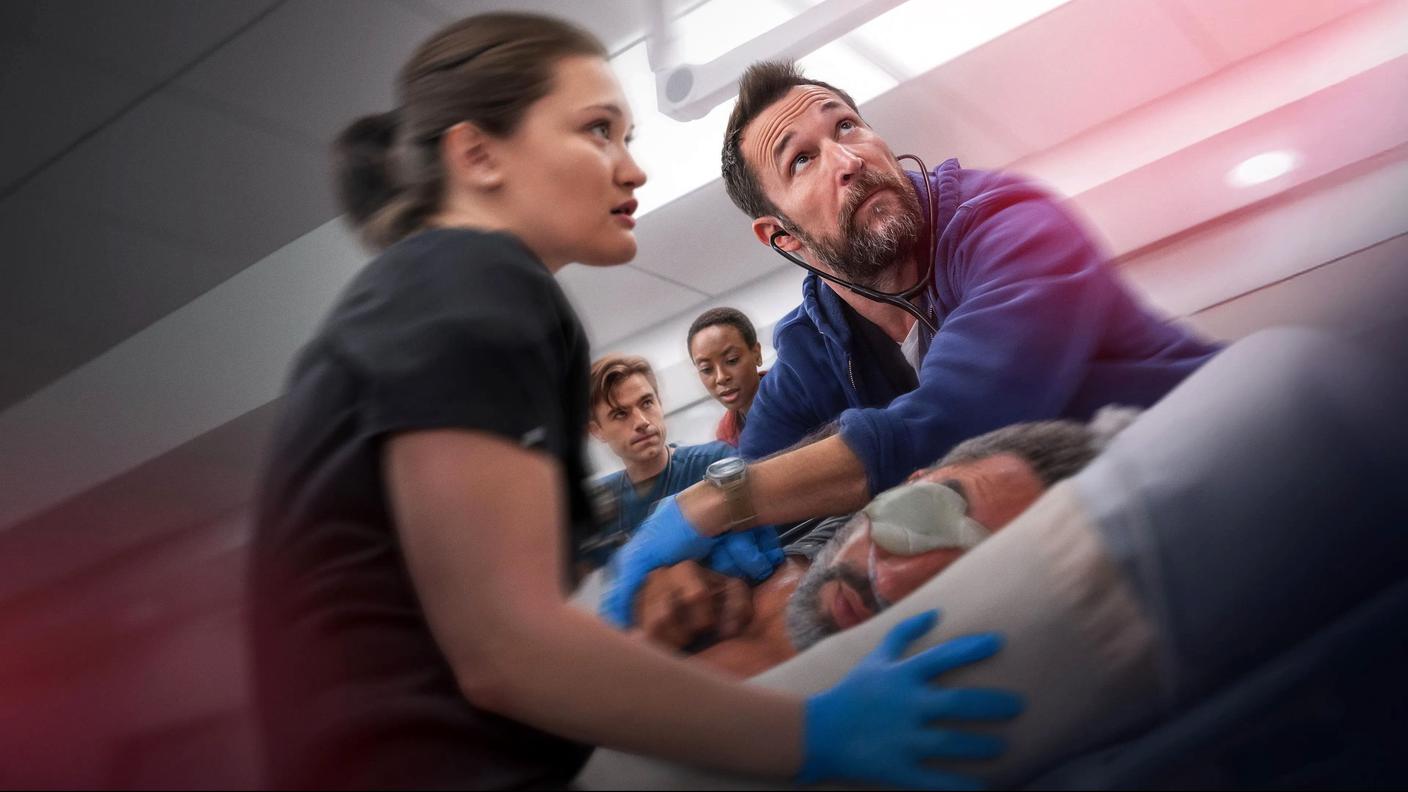

Recensori che forse sono troppo accecati dalla rabbia per accorgersi che anche i protagonisti – i rivoluzionari della French 75 che si oppongono alla ICE – sono una banda di patetici smandrappati, la loro leader Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) è una traditrice che se la fa con il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), aspirante suprematista oltre che antagonista principale del film, mentre il protagonista “Ghetto” Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio) è un fragile e smemorato incapace che passa da un disastro all’altro, incluso cadere da un palazzo e farsi taserare dalla polizia. Scene in cui peraltro il buon DiCaprio dà il meglio, ricordando le umiliazioni fisiche del suo Jordan Belfort strafatto di Quaalude in The wolf of Wall Street.

C’è un altro personaggio cinematografico che viene alla mente seguendo le disavventure di “Ghetto” Pat Calhoun, ed è il “Drugo” Jeffrey Lebowski, apertamente citato in alcuni dettagli estetici. Ma non è solo questione di vestaglia e canna tenuta con le pinzette: sia Lebowski che Calhoun sono anzitutto residuati di un’altra epoca. E questo ci porta a Vineland, il romanzo di Thomas Pynchon da cui Paul Thomas Anderson ha tratto questo film. A ben guardare, più che “tratto da Vineland”, è corretto dire “ispirato da Vineland”, dato che l’epoca è differente e i personaggi pure.

Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro su set, 2024

Per quanto il dispositivo narrativo primario resti identico – la co-protagonista del romanzo è una ribelle che se la fa col cattivo –, il protagonista, Zoyd Wheeler, è un ex-hippie come Lebowski e non un ex-rivoluzionario, e ciò non ha solo un impatto decisivo nelle atmosfere del romanzo: ne costituisce, di fatto, il senso. Se già il “Doc” Sportello di Vizio di forma, altro romanzo di Pynchon adattato da Anderson, era il relitto di un’epoca ormai finita (e lì siamo solo nel 1970!), figurarsi Zoyd Wheeler, che si muove nell’America reaganiana del 1984. In effetti, tutta la poetica di Pynchon è fondata sulla nostalgia della prima metà degli anni ’60, quel periodo a elevato tasso di psichedelia in cui gli Stati Uniti d’America, e la California in particolare, poterono davvero “credersi buoni”, perché in fondo, un po’ lo furono…

Va da sé che eliminare questo aspetto di Vineland dal film presenta un rischio significativo: l’“epoca precedente” da cui vengono “Ghetto” Pat Calhoun, Perfidia Beverly Hills e tutti gli altri membri della French 75 sono dei generici anni Zero, diversi dall’epoca attuale giusto nel design delle automobili, per i quali è difficile provare una qualche nostalgia. Fossero stati almeno gli anni ’90…

Un rischio a cui corrisponde dall’altro lato un’opportunità: portare il piano presente dal 1984 di Reagan al 2025 di Trump, onde mostrare quanta strada, ancora, abbia fatto l’autoritarismo negli Stati Uniti. E questo, in effetti, è molto pynchoniano, dato che la tesi del sommo autore è da sempre che l’America non ha fatto altro che peggiorare.

Molto pynchoniana è anche l’apparente incapacità di Una battaglia dopo l’altra di “mettersi a fuoco”, caratteristica che ha in comune con Vizio di forma: i due film di Paul Thomas Anderson tratti da Pynchon riescono a rendere quella sua ineffabile svagatezza, in cui, come in una mente sotto effetto di psichedelici, ogni dettaglio è potenzialmente importantissimo (e può persino aprire a significati nascosti), ma dall’altro lato il quadro generale rinuncia ad avere una coerenza unica e indiscutibile. Non è poco, in quello che è comunque anche un “film d’azione mainstream”, vedere i due momenti action più importanti risolti dall’intervento inatteso di personaggi men che secondari (di più non diremo per tema di spoiler, ma chi vedrà capirà).

La prima edizione americana di Vineland, 1990

Non è poco neanche vedere un tal piglio politico in un film d’azione del nostro tempo, ma per quanto Una battaglia dopo l’altra si concluda con una veridica apologia della rivoluzione, è anche vero che la sua dimensione politica resta più vaga rispetto a Vineland: approccio e intenti dei rivoluzionari della French 75 risultano poco chiari, laddove invece Vineland era un’accorata presa di posizione contro gli orrori del proibizionismo nixoniano, prodromo di tutta una serie di giri di vite alle libertà personali che ci hanno condotto agli Stati Uniti di Trump, della Palantir e appunto della ICE. Ma il mondo in cui viviamo – confuso, avviato verso il disastro, incapace di generare eroi e fondamentalmente ridicolo – non è in fondo simile a quello del film?

Ed è proprio quando incontra Pynchon che Anderson ricorda di essere un regista dalla grande vis comica, quasi che la sponda del sommo (che è anche un sommo umorista) gli renda una parte dimenticata della propria anima e lo porti a superare sé stesso (perché, sì, probabilmente Una battaglia dopo l’altra è anche il suo miglior film).

Ora, è opinione comune che gli unici romanzi “adattabili” di Pynchon siano i due che Anderson ha appunto adattato, più forse L’incanto del lotto 49, per ovvie ragioni di stazza – la bibliografia di Pynchon si divide tra le “suite” più brevi, come Vineland, Vizio di forma o L’incanto del lotto 49, e i “grandi romanzi”, come Mason & Dixon, Contro il giorno o il supremo L’arcobaleno della gravità – ma la prova data dal regista in questo film, dalla capacità di ibridare i generi a quella di distaccarsi dal materiale originale per perseguire i propri scopi, dallo humour ritrovato fino alla messa a punto definitiva della “vaghezza focalizzata” tipica di Pynchon, ci lascia sperare: chissà che un giorno non vedremo ciò che dal 1973 è ritenuto semplicemente impossibile, ovvero il film dell’Arcobaleno?

Il cinema anche a Zurigo

Tra le righe 25.09.2025, 14:00

Contenuto audio