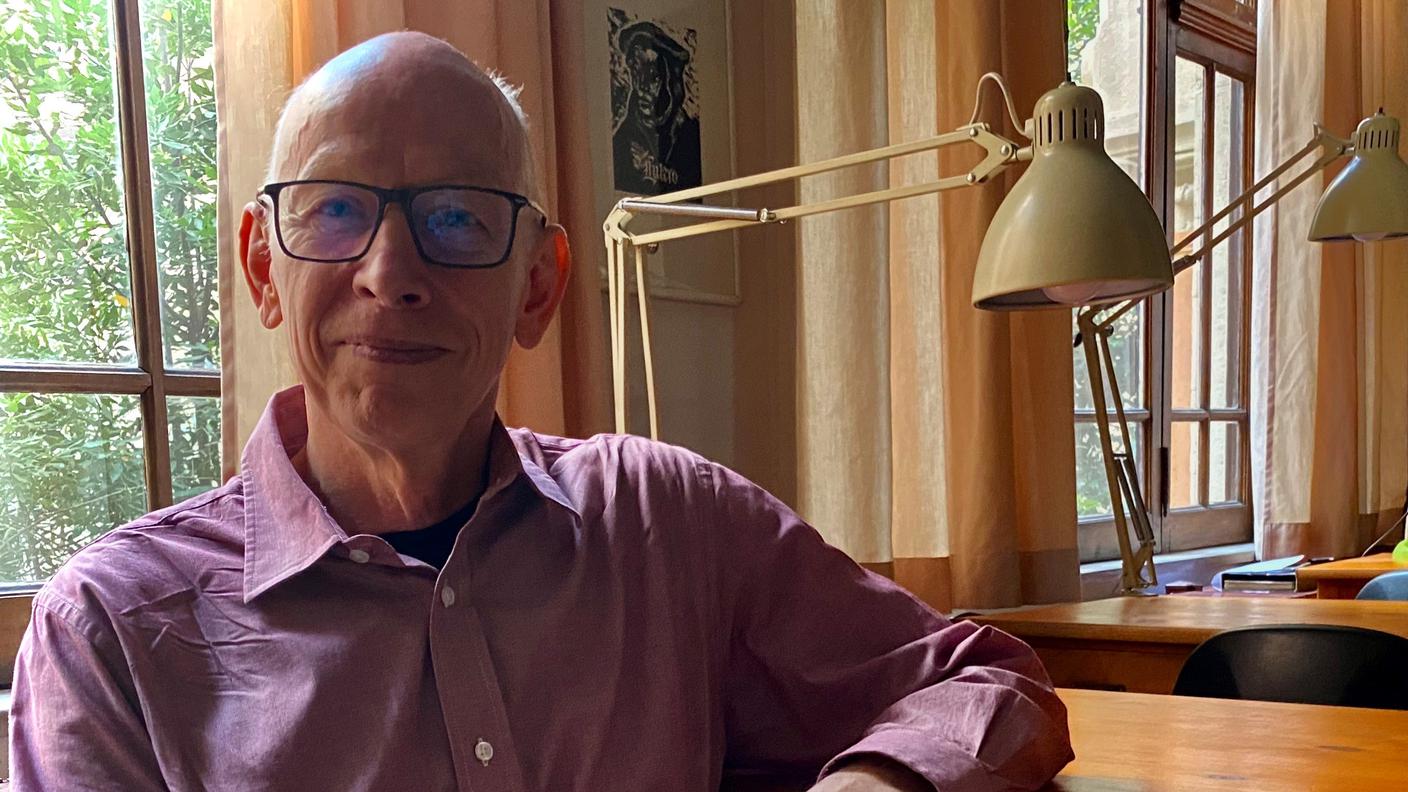

«Fare a gara a chi soffre di più è un gioco letale». Lo dice Björn Krondorfer, tedesco di nascita e statunitense di adozione. Si muove con disinvoltura in diversi contesti culturali, compreso in Israele e nei territori palestinesi occupati, dove da una quindicina di anni segue il funzionamento di vari gruppi israelo-palestinesi impegnati nel dialogo. Dopo il 7 ottobre 2023 questi gruppi, eccezion fatta per alcune poche realtà, stanno incontrando molte difficoltà: «Il loro lavoro - dice Björn Krondorfer - è stato sospeso, o si è arenato».

Nato nel secondo dopoguerra a Francoforte da genitori non ebrei da più di 40 anni vive negli Stati Uniti. A pochi chilometri dal Gran Canyon, dirige l’“Istituto Martin Springer” della Northern Arizona University, fondato da un ebreo polacco sopravvissuto all’Olocausto. Qui si occupa di Scienze delle religioni e studi culturali comparati con particolare focus sulla Shoah, e lo fa in un’ottica transdisciplinare indagando le memorie, i traumi, l’empatia e la riconciliazione. Le memorie individuali si mescolano con le memorie collettive frutto di narrazioni nazionali dominanti. Nello specifico Krondorfer è esperto dei meccanismi di trasmissione di queste narrazioni.

“Chiese in diretta” - trasmissione della RSI curata da una redazione mista, cattolica e protestante - l’ha incontrato a Roma a margine di un seminario su “La memoria e la parola, il dialogo interreligioso dopo la Shoah”, svoltosi presso la Facoltà valdese di teologia e promosso dall’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI) nel quadro di un ampio progetto di formazione per le giovani generazioni intitolato “Resistenza e resa” presentato recentemente presso la Biblioteca del Senato, su iniziativa della senatrice Liliana Segre.

Björn Krondorfer, cosa dobbiamo intendere con narrazioni nazionali, e cosa c’entrano con la memoria?

«La narrazione nazionale dominante sarebbe quella più largamente accettata dei propri cittadini. In estrema sintesi: per Israele, la narrazione dominante ruota attorno alla Shoah e alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. Per i palestinesi è incentrata sulla Nakba (“la catastrofe”) - lo sfollamento di massa dei palestinesi nel 1948. Per la Germania, la narrativa nazionale include il periodo della Germania nazista e l’Olocausto, ma anche la ricostruzione del Paese dopo il 1945. Ciascuna di queste narrazioni plasma il modo con cui le persone comprendono il passato della propria nazione e il loro posto nel mondo, e spesso le considerano come verità incontrovertibili. Iniziano a riconoscerne le lacune e le contraddizioni solo quando condividono le loro esperienze con persone di altre origini. È qui che la memoria gioca un ruolo cruciale: i nostri ricordi plasmano il nostro senso di identità e, quando si scontrano con quelli degli altri, sorgono complicazioni e tensioni.

Prima del 7 ottobre, c’era ancora una certa disponibilità al dialogo tra queste narrazioni contrastanti, alimentata dalla speranza che tali conversazioni potessero portare a una soluzione politica. Oggi quella speranza è in gran parte svanita. La possibilità di un futuro politico condiviso appare incerta e molti dei gruppi israelo-palestinesi coinvolti non sanno come procedere in assenza di speranze per un futuro migliore».

Di fronte a questo scenario, quale può essere lo scopo del “fare memoria” oggi?

«Non è che possiamo fare nulla riguardo alla memoria: c’è. Ma possiamo fare qualcosa riguardo al tipo di memoria che vogliamo portare avanti, specialmente se siamo interessati alla risoluzione dei conflitti e alla coesistenza. Se vogliamo trovare una soluzione che permetta alle persone di vivere - se non come amici, almeno come vicini - dobbiamo confrontarci con la memoria dell’altro che mette in discussione la nostra. Questo non rende la nostra memoria sbagliata, ma ci sfida a pensare alla realtà come a qualcosa di più ampio rispetto alla verità solo del proprio punto di vista».

Dopo il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza, ma anche guardando alla situazione insostenibile in Cisgiordania, è difficile immaginare quanto odio ci possa essere sia dall’una che dall’altra parte…

«In questo momento siamo davvero nel mezzo di una gigantista catastrofe umana ed è difficile anche solo parlare in modo significativo di memoria. Non sono del tutto sicuro che il sentimento dominante sia l’odio. In questa fase potrebbe trattarsi più di depressione, ansia e semplicemente il tentativo di guarire le ferite. La rabbia, immagino, potrebbe arrivare più tardi. Temo anche per Israele stesso, perché gli israeliani dovranno convivere con la distruzione inflitta, mentre per i prossimi cinquant’anni i giovani palestinesi dovranno gestire le loro esperienze traumatiche. È difficile prevedere come evolveranno queste memorie.

Quello che sappiamo è che la memoria può essere usata come arma. Quando una comunità guarda solo alla propria memoria senza riconoscere quella dell’altra, crea una narrazione nazionale che non fa altro che acuire le divisioni.

Quando lavoro con gruppi sull’educazione all’Olocausto, spesso parliamo di vero e proprio “lavoro sulla memoria”. Ciò significa che dobbiamo lavorare sui nostri ricordi e attraverso i nostri ricordi, piuttosto che darli per scontati. Gran parte di ciò che chiamiamo “memoria” in realtà risulta dalle storie familiari, dall’istruzione scolastica e dalle narrazioni nazionali dominanti, che spesso sono unilaterali. Invece, il “lavoro sulla memoria” deve permettere alla memoria dell’altro di emergere. Questo processo non cancella il dolore, ma apre al confronto e alla possibilità almeno di riconnetterci come esseri umani, e, forse, a lungo termine, anche a possibili soluzioni politiche».

Che ruolo possono avere le religioni in questo scenario?

«Quando studiavo teologia e mi occupavo di studi religiosi più di quanto faccia ora, credevo che la religione fungesse da contrappeso al nazionalismo e all’idea di Stato-nazione. Non la vedo più così. Oggi mi sembra che la religione sia piuttosto parte del problema, non della soluzione, perché anche all’interno degli stessi gruppi religiosi vanno aumentando le fratture e le polarizzazioni».

Sbaglio o è piuttosto pessimista?

«Con il mio background in studi sull’Olocausto e sui genocidi, sono pessimista perché osservo come la situazione ci stia sfuggendo di mano. Voglio dire, i nostri governanti continuano a spingersi oltre i limiti di ciò che solo due anni fa credevamo impossibile. Sappiamo quanto velocemente una società possa sgretolarsi. La Germania nel 1918 era una democrazia e poi, solo 15 anni dopo, svanì dall’oggi al domani. Quindi, in questo senso, sì, sono piuttosto pessimista.

I ricordi traumatici evolvono nel tempo, quindi non sappiamo come andrà a finire a Gaza, in Israele e in altri luoghi. Penso che con il tempo la memoria di questi accadimenti finirà per assumere una sua particolare fisionomia. Quello che sappiamo ora è che le persone sono state traumatizzate fisicamente ed emotivamente come individui. Come quel trauma si trasformerà in una narrazione nazionale dominante è qualcosa che andrà osservato con attenzione».