Come tutte le guerre, anche quelle otto-novecentesche non sono mai state combattute “solo” per ragioni di supremazia economica, politica, territoriale. E questo è vero tanto più oggi. Nella polveriera medio-orientale l’elemento religioso è palmare: terra e appartenenza religiosa coinvolgono, in primo piano, il protagonismo conflittuale delle tre religioni monoteiste con la ripresa in Israele del sionismo religioso.

Lo stesso conflitto bellico tra Russia e Ucraina, iniziato in seguito all’aggressione russa il 24 febbraio 2022, non è ‘solo’ una questione di confini: si nutre anche di emozioni e nostalgie. In primo luogo nelle diverse chiese ortodosse, tutt’altro che sorelle, e in quella Russa, paladina del richiamo di Putin ai sentimenti religiosi del popolo.

Negli Stati Uniti, oltre al rafforzamento delle sette evangeliche, la stessa religione cattolica viene messa in campo direttamente a sostegno della politica.

I conflitti attuali, che lambiscono l’Occidente da vicino, presentano attraverso espressioni “religiose”, opposti modelli di civiltà.

Anche in questo, la disastrosa situazione mondiale in cui siamo finiti - se dovessimo fare paragoni, per quanto sempre impropri - ricorda maggiormente la prima guerra mondiale che non la seconda. La sua presunta funzione catartica e salvifica.

Il mito della cristianità medievale, come compiacimento nostalgico per l’unità perduta della cristianità europea, aveva permeato tutta la religiosità ottocentesca, segnata dalla luciferina filiazione che dalla Riforma luterana era passata alla Rivoluzione francese per finire a quella bolscevica. Secondo un filo demoniaco che si concludeva con la modernità. E i suoi mali.

Nel celebre saggio Die Christenheit oder Europa (La Cristianità ovvero l’Europa) scritto nel 1799 – ma che per volere di Goethe vedrà la luce solo nel 1826 – Novalis anticipava così un tema che accompagnerà tutto l’Ottocento. Fino alla prima Guerra mondiale che segnerà la fine di quel secolo per aprirne l’altro, quello detto appunto secolo breve e cioè il Novecento.

È un pensiero che non si limita a lottare contro le influenze illuministiche che avrebbero depauperato la fede dai suoi tratti più tradizionali e conservatori (come il culto dei santi, delle reliquie ecc.). Ma che evoca soprattutto, e nel modo più assoluto, il rimpianto per un’Europa cristiana.

E però – va sottolineato – la cristianità medievale non è obiettivo da ri-conquistare con una crociata antirivoluzionaria, ma diventa oggetto di un rimpianto, dotato di tale capacità evocativa da sciogliere la nostalgia in una sorta di struggente impotenza, un sentimento dolente tra realtà e utopia.

Un sentire che è più appropriato definire di Sehnsucht (il desiderio del desiderio) che non del termine (Nostalgia) che rimanda alla mancanza di un oggetto preciso (Heimweh). Un oggetto posseduto di cui si rimpiange la perdita e per ottenere il quale ci si attrezza per riconquistarlo. (Pensiamo alla definizione freudiana di lutto e di malinconia: il primo può essere elaborato per ottenere un nuovo oggetto, la seconda resta indistinta e oltre alla perdita dell’oggetto diventa anche perdita del sé).

Si esprime qui l’anima stessa del romanticismo tedesco, nella versione del romanticismo religioso, che esalta il ‘cuore’ contro la fredda “ragione”. Nell’atteggiamento crepuscolare, sentimentale di una certa mistica ottocentesca che minerà dall’interno la spiritualità tedesca. Diversamente che in Francia e in Italia dove si armerà di culti battaglieri come il Sacro Cuore o il Cristo Re, negli imperi centrali e in Germania si manifesta invece come snervamento, svuotamento. Con la grande eccezione della Riforma liturgica di Romano Guardini che cercherà di volgere in autentica ricerca interiore questi bisogni.

La Grande Guerra diventerà il crogiuolo di tutto ciò: nello spirito che animava le forze dell’Intesa era vissuta come un antidoto al sentimento di solitudine dell’uomo moderno che si sentiva soffocato dal conservatorismo ottocentesco dei Grandi Imperi. Un dovere patriottico, quasi un evento liberatorio. La ricerca dell’Erlebnis, lo slancio vitale, che esploderà nel dopoguerra nell’esaltazione modernista dei movimenti artistici e culturali come il futurismo. L’interventismo evidenziava l’euforia di portare a compimento i processi di secolarizzazione e lo spirito laico delle nazioni.

Nello spirito degli imperi centrali era, al contrario, in gioco la difesa da tutto ciò, la possibilità di un argine e la salvezza dell’autorità sacrale.

Interessante ripercorrere i rapporti dei cattolicesimi con i nazionalismi. In Germania questo spirito era vissuto con un’assoluta identificazione tra fede nazionale e fede cristiana. Con il paradosso ancora più forte, in quel Paese, tra universalismo e nazionalismo. Al Gott mit uns dei tedeschi, i francesi inveivano contro il papa crucco, rispondendo con la beatificazione di Giovanna D’Arco, fatta “santa della Nazione” nel 1920.

In più occasioni Mosse notava: «Mentre i francesi combattevano contro i tiranni, i tedeschi combattevano per la morale e la fede. Questa fede non era però solo fides, ma piuttosto un cristianesimo filtrato attraverso la nazione concepita come vaso di Dio. Fede nazionale e fede cristiana divennero una cosa sola».

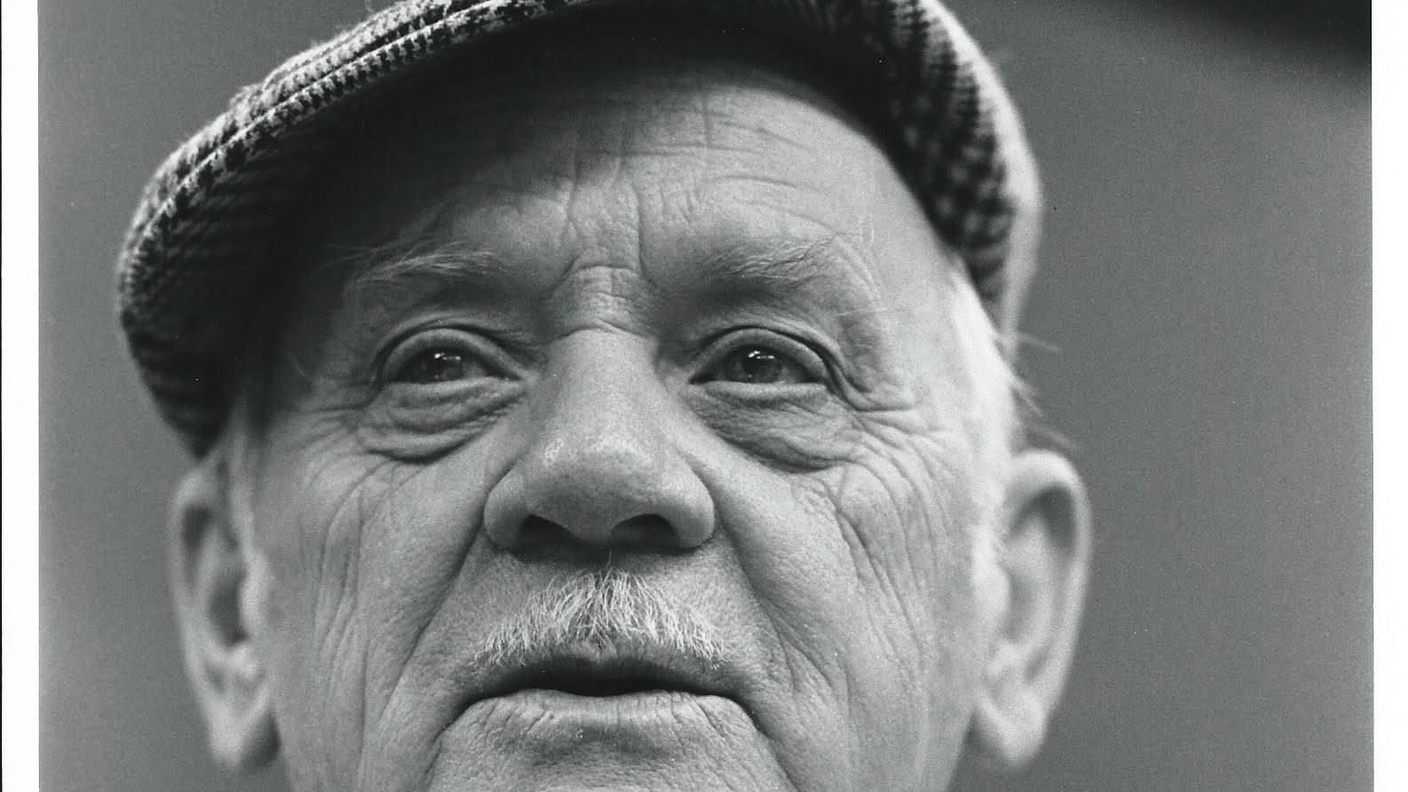

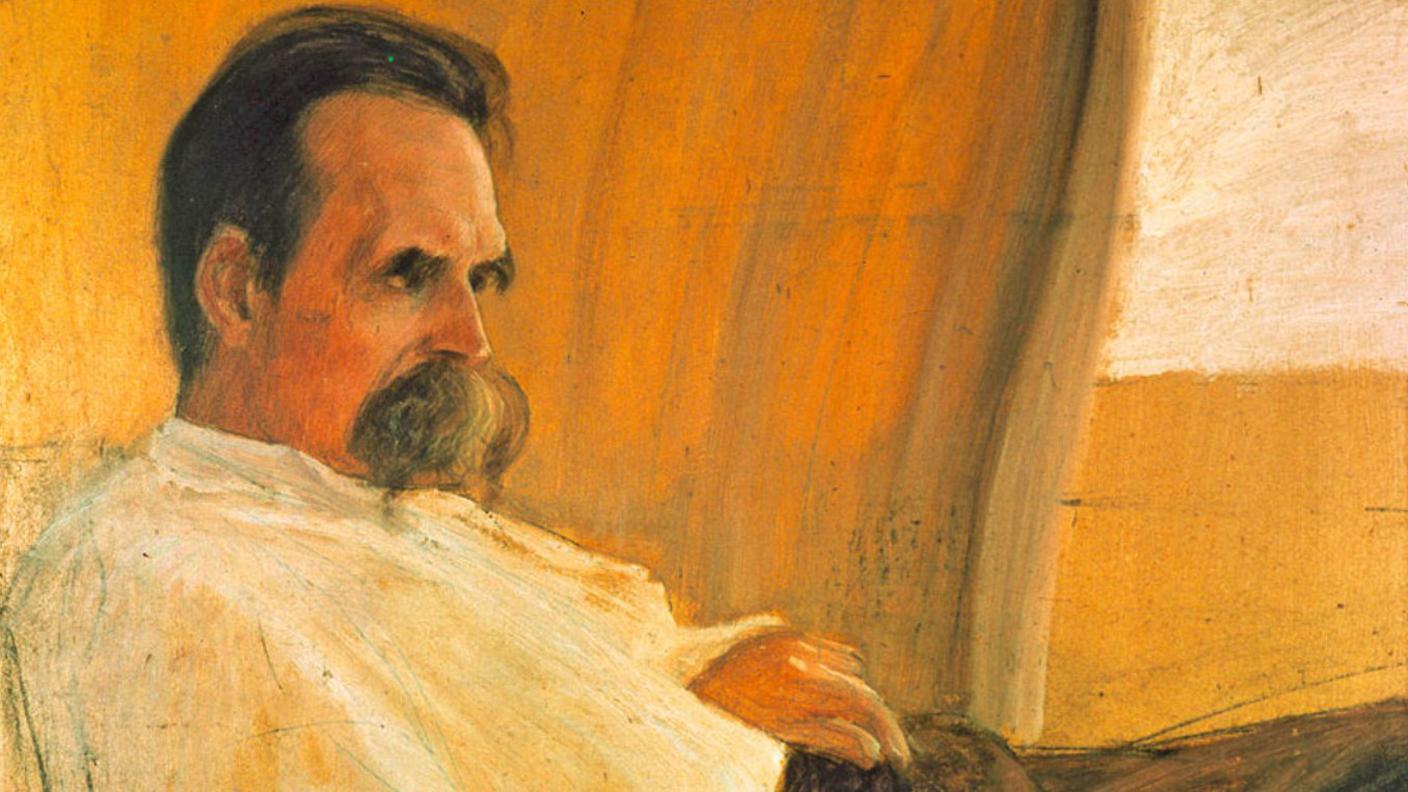

Negli scritti sulla guerra, composti tra il 1914 e il 1929, che risentono direttamente degli effetti post-bellici, il filosofo Max Scheler, considerato “il Nietzsche cattolico”, celebrava l’evento bellico come «un risvegliarsi metafisico dal cupo letargo di un plumbeo sonno». Una corrente che si potrebbe definire “carolingia” (e che poi confluirà nel nazismo) perché affidava al cattolicesimo e alla nazione il compito di realizzare l’unità politica dell’Europa. Un binomio, quello tra religione e nazione che era anche vissuto come occasione per purificare la chiesa cattolica dal suo - potenzialmente pericoloso – universalismo. E quindi dal suo bisogno di giustizia e di pace oltre i confini nazionali.

Lo statuto sovranazionale della chiesa cattolica sarà contestato da tanti cattolici che abbracceranno, per la prima volta, la loro specifica identità nazionale, trovando in essa le ragioni di una “guerra giusta”.

Questo crogiuolo di aspirazioni e sentimenti, che si concretizzava, ovviamente, negli interessi materiali degli schieramenti, si alimentava di paure e di angosce reali e proiettive. Come quelle dell’invasione e dell’occupazione da parte di uno stato straniero.

È uscito in questi giorni per i tipi de Il Mulino, un interessante libro di un giovane ricercatore Francesco Casales, L’invasione immaginata. Futuro, guerra e conflitto sociale in Europa (1871-1914).

L’autore ricostruisce e approfondisce il successo che ebbero i romanzi di una sorta di “fanta-geopolitica” che trattavano a mo’ di fantascienza il tema dell’aggressione al proprio Paese da parte di forze ostili.

I romanzi, tutt’altro che di nicchia, in molti casi veri bestseller, sono presi in esame a partire dalla fine della guerra franco-prussiana fino all’inizio della prima guerra mondiale.

George Bernard Shaw colse l’inizio di questo fortunato e importante filone dei ‘romanzi di invasione’ ne La battaglia di Dorking di George Tomkyns Chesney (Editrice Nord). Uscito nel 1871 questo libro racconta la storia di fantasia di un ex combattente inglese che, cinquant’anni prima, avrebbe assistito alla sconfitta della Gran Bretagna da parte della Germania (nata proprio in quell’anno). Evidenti le proiezioni dell’umiliazione della Francia di Napoleone III ad opera della Prussia di Guglielmo I e di Bismarck: ne usciva una Gran Bretagna disfatta, impoverita e sottomessa, e poi un Canada ceduto agli Stati Uniti, le Indie occidentali all’Australia e tanti altri sconvolgimenti.

Il libro, tradotto in Germania, ebbe anche lì un grande successo: l’opinione pubblica britannica fu stimolata a volere aumentate le proprie difese mentre quella tedesca fu gratificata dalla sua superiorità militare e dal riconoscimento «di una intrinseca superiorità del sistema politico del Reich nei confronti del sistema parlamentare britannico e, per estensione, liberale».

Alla fine dell’Ottocento, e fino allo scoppio della Grande Guerra, questo tipo di genere letterario si trasforma via via in un vero e proprio romanzo popolare, che coinvolge ancora più numerosi lettori, puntando sulla straordinarietà e imprevedibilità di «progetti politico-sociali molto diversi tra loro… Anche se il motore resta la paura».

Con il Novecento si trasformano gli attori che inducono il senso di paura perché minano la sicurezza interna nei modi più subdoli, come gli infiltrati e le spie. Ad inaugurare con successo questo nuovo genere, di spionaggio, è il noto romanzo di Joseph Conrad L’Agente segreto, che esce nel 1907.

In forme dunque nuove e ancora più coinvolgenti lo schema però resta: paura, minaccia esterna, autoritarismo e nostalgia di rassicurazione.

Certo - commenta in più riprese l’autore - questi romanzi, ancorché molto popolari, se non avevano, ovviamente, un’incidenza diretta sulla politica e la militarizzazione, facevano crescere, nei propri lettori, il bisogno di difendersi dagli attacchi esterni: «Auspicarono l’instaurazione di governi autoritari e propugnarono l’assoluta esigenza di finanziare le forze armate… e resero la guerra una fantasia concretamente immaginabile… si presentavano come racconti di anticipazione intesi a mettere in guardia i propri lettori rispetto allo stato di impreparazione delle forze armate nazionali, ma anche a delegittimare il sistema politico liberale, percepito come inadatto a preservare, o a conquistare una posizione di preminenza internazionale per il proprio Paese».

Questo rapporto tra paura del nemico esterno e la spinta al rafforzamento dei regimi reazionari e nazionalisti torna, nelle pagine di questo libro, con riferimenti anche attuali, come fa l’autore, circa la paura di una invasione della Russia in Europa.

Guerra in Ucraina, in stallo le trattative per la pace

Telegiornale 22.10.2025, 20:00