Celebrare la Giornata Internazionale della Nonviolenza non significa soltanto ricordare la nascita di Gandhi: significa accendere una luce su tutte quelle vite che, nel silenzio o nella storia, hanno avuto il coraggio di opporsi all’odio senza replicarlo. È il gesto di chi ha scelto di resistere senza distruggere, di chi ha trasformato la propria vulnerabilità in forza morale. Da Martin Luther King a Nelson Mandela, da Rosa Parks a Malala Yousafzai, la nonviolenza ha assunto volti diversi, attraversando epoche, culture, religioni, ma sempre con lo stesso messaggio: la dignità umana non si difende con le armi, ma con la coscienza.

In un tempo in cui la violenza sembra essere ovunque – nei conflitti armati, nel linguaggio politico, nelle disuguaglianze sociali – la nonviolenza ci sfida a pensare diversamente. La filosofia ci insegna che il pensiero non è mai neutro: è una presa di posizione, un atto di responsabilità. E scegliere la nonviolenza è scegliere di cambiare il mondo non con la forza, ma con la verità; non con il rumore, ma con la presenza; non con la vittoria, ma con la giustizia. È un gesto che può sembrare fragile, ma che ha il potere di spezzare le catene più profonde: quelle dell’indifferenza, della vendetta, della paura.

La nonviolenza è la risposta alle domande cruciali politiche e morali del nostro tempo: il bisogno per l’uomo di sconfiggere l’oppressione e la violenza senza ricorrere all’oppressione e alla violenza. La base di tale metodo è l’amore.

Martin Luther King

Nonviolenza e conflitti contemporanei: una sfida urgente

Nel 2025, il mondo continua a essere attraversato da conflitti devastanti: la guerra in Ucraina, iniziata nel 2022, prosegue con conseguenze umanitarie e geopolitiche drammatiche; il conflitto israelo-palestinese ha vissuto nuove escalation di violenza, con migliaia di vittime civili e una spirale di odio che sembra non trovare tregua; e in molte altre regioni – dal Sudan allo Yemen, dal Myanmar al Sahel – guerre dimenticate continuano a mietere vite e a distruggere comunità. In questo scenario, la nonviolenza appare come una voce fuori dal coro, spesso marginalizzata o derisa. Eppure, proprio in questi contesti, emergono anche testimonianze di resistenza pacifica: attivisti, giornalisti, cittadini comuni che scelgono di opporsi alla violenza non con le armi, ma con la parola, la solidarietà, la disobbedienza civile. La filosofia della nonviolenza ci invita a non cedere alla rassegnazione, a credere che anche nei luoghi più oscuri possa germogliare il seme della pace. Non si tratta di negare la complessità dei conflitti, ma di affermare che ogni essere umano ha il diritto di vivere senza paura, e che la giustizia non può mai essere costruita sul sangue.

La nonviolenza come filosofia dell’essere

La nonviolenza non è semplicemente l’assenza di violenza. È una postura ontologica, una modalità di essere nel mondo. Per filosofi come Levinas, la relazione con l’altro è fondata sull’etica della responsabilità: il volto dell’altro mi interpella, mi chiede di non ferire, di non dominare. In questa prospettiva, la nonviolenza è il primo gesto di riconoscimento dell’alterità, il fondamento di ogni convivenza autentica.

Anche Hannah Arendt, riflettendo sul potere e sulla violenza, distingue nettamente tra i due: il potere, dice, nasce dalla pluralità e dalla cooperazione, mentre la violenza è sempre un segno di impotenza, un tentativo di sostituire il consenso con la coercizione. La nonviolenza, allora, non è debolezza, ma la forma più alta di potere umano: quella che si fonda sulla parola, sull’accordo, sulla costruzione condivisa del mondo.

Quel che ora penso veramente è che il male non è mai radicale, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie come un fungo. Esso sfida come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene è profondo e può essere radicale.

Hannah Arendt

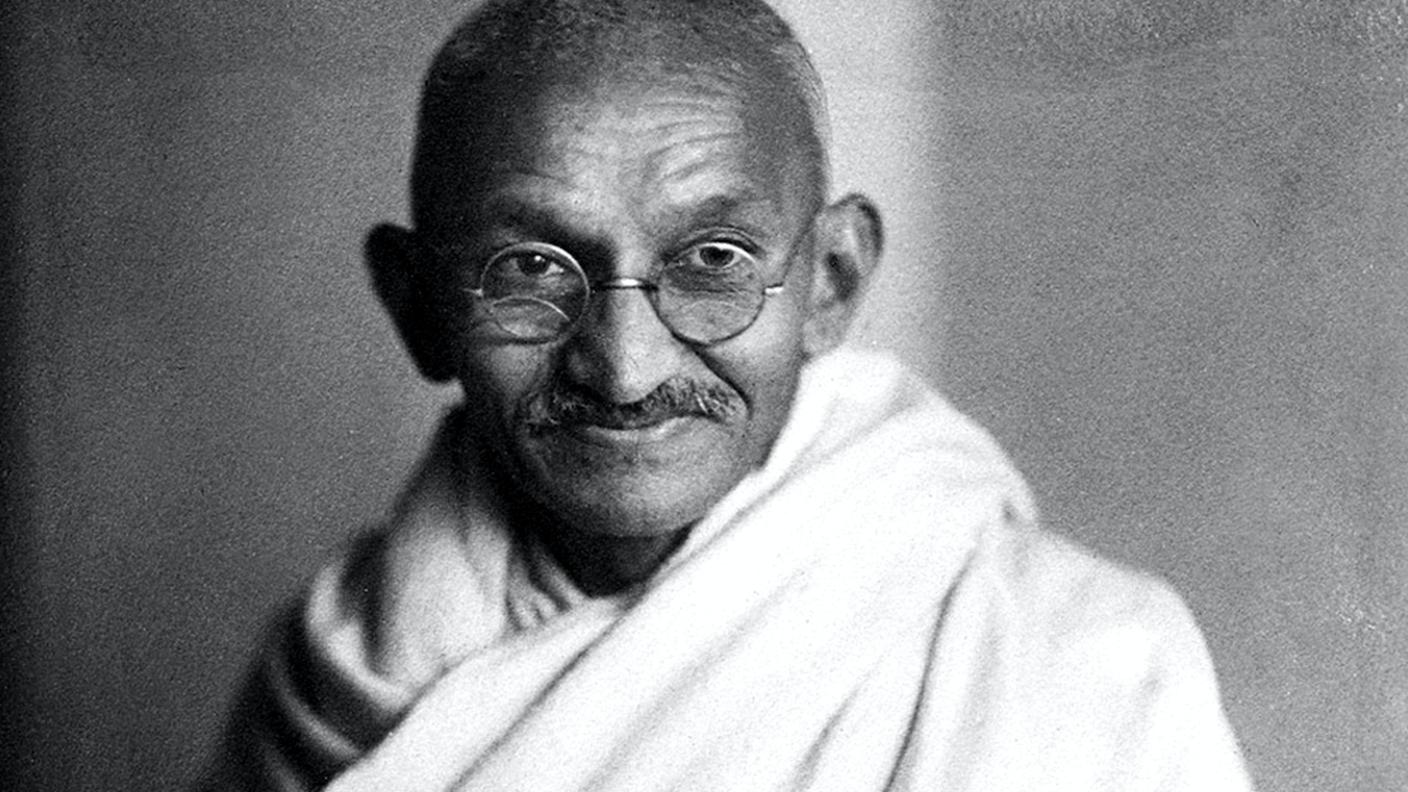

Gandhi e la forza della verità

Gandhi ha chiamato la sua filosofia “Satyagraha”, che significa “forza della verità”. Per lui, la nonviolenza non era una strategia politica, ma una disciplina spirituale. Resistere senza odiare, lottare senza distruggere, era il modo per trasformare il conflitto in occasione di crescita reciproca. La verità, diceva, non può essere imposta: può solo essere testimoniata, incarnata, vissuta.

In questo senso, la nonviolenza è anche una pedagogia: ci insegna a disarmare il cuore prima delle mani, a riconoscere che ogni essere umano porta in sé una scintilla di dignità che non può essere calpestata. È una pratica che richiede pazienza, ascolto, capacità di perdono. E soprattutto, richiede coraggio: il coraggio di non reagire, di non vendicarsi, di non lasciarsi trascinare nel ciclo infinito della violenza.

Limitarsi ad amare chi ci ama non è nonviolenza. Solo l’amare chi ci odia è nonviolenza. So quanto sia difficile seguire questa grandiosa Legge dell’Amore. Ma non è sempre così, con tutte le cose grandi e buone? Amare chi ci odia è la cosa più difficile di tutte.

Mahatma Gandhi

La nonviolenza oggi: tra utopia e necessità

Nel nostro tempo, segnato da guerre, polarizzazioni e crisi ecologiche, la nonviolenza può apparire come un’utopia ingenua. Eppure, proprio oggi, essa si rivela come una necessità urgente. Il filosofo contemporaneo Johan Galtung, fondatore degli studi sulla pace, distingue tra violenza diretta, strutturale e culturale. La nonviolenza, per essere efficace, deve affrontare tutte queste dimensioni: non basta evitare il conflitto armato, bisogna smantellare le ingiustizie che lo generano e le narrazioni che lo giustificano.

La nonviolenza è anche una forma di resistenza culturale. In un mondo che premia la competizione, l’aggressività, la sopraffazione, scegliere la gentilezza è un atto rivoluzionario. È dire no alla logica del nemico, sì alla logica del dialogo. È costruire ponti dove altri vedono muri. È credere che la pace non sia solo il fine, ma anche il mezzo.

La pace parla al cuore; gli studi alla mente. Entrambi sono necessari, anzi indispensabili. Ma altrettanto indispensabile è un valido collegamento tra mente e cuore. E questo, in poche parole, è ciò di cui si occupano gli studi sulla pace e la pratica della pace.

Johan Galtung

Iter Goritiense

Laser 30.09.2025, 09:00

Contenuto audio