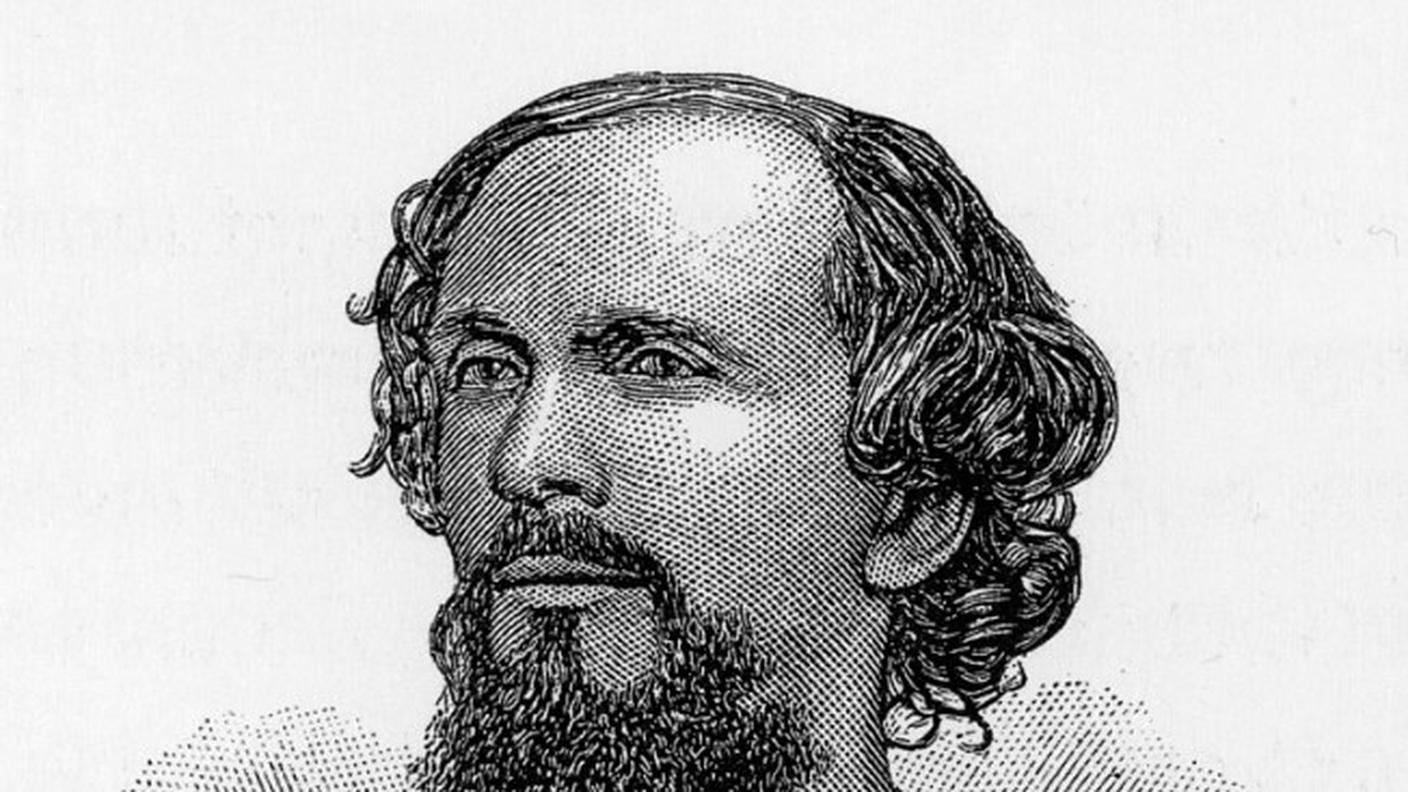

Aurich e L’Aquila. Due città, l’una in Germania, l’altra in Italia, legate a doppio filo dalla poliedrica figura di Karl Heinrich Ulrichs: la prima è il luogo, all’epoca appartenente al regno di Hannover, nel cui borgo liminare di Westerfeld (oggi quartiere Kirchdorf) il giurista, poeta e scrittore nacque il 28 agosto 1825; la seconda, invece, quello, in cui lo stesso, esule volontario, trascorse gli ultimi anni di vita morendovi il 14 luglio 1895. Non meraviglia pertanto che il 30 agosto, a duecento anni dalla sua nascita, il comune della Bassa Sassonia e il capoluogo della regione Abruzzo abbiano celebrato la significativa data anniversaria con rispettive manifestazioni. Da una parte, la decima edizione del locale Cristopher Street Day, o Pride, specificamente dedicata a Ulrichs; dall’altra, il consueto omaggio – spostato, per l’occasione, di due giorni – alla tomba e la presentazione di alcuni scritti ulrichiani nell’ambito di una giornata di eventi, organizzata da Arcigay, Certi Diritti e Fondazione Fuori!.

Caduto nel dimenticatoio per decenni e progressivamente riscoperto e valorizzato a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, Karl Heinrich Ulrichs è oggigiorno ritenuto personaggio di spicco della cultura della seconda metà del XIX secolo per due principali motivi, strettamente apparentati tra loro: l’essere stato il pioniere del moderno movimento di liberazione omosessuale e il protagonista del primo coming out della storia. Ispirandosi al discorso di Pausania su Afrodite Urania, contenuto nel Simposio di Platone, e coniando il termine ‘urning’ (urningo) per indicare il maschio attratto da altri maschi, Ulrichs – che nel 1854 era stato costretto a dimettersi dall’incarico di giudice assistente presso il tribunale di Hidelsheim per voci di “lussuria innaturale” – si definì infatti tale e parlò diffusamente del suo mondo affettivo-sessuale in quattro lettere del settembre/dicembre 1862 ai familiari. Di lì a poco, sotto il nom de plume Numa Numantius, avrebbe trattato la questione dell’amore tra uomini, presentandolo quale naturale e biologico, e sviluppato il concetto di terzo sesso, sintetizzato nella formula latina «anima muliebris virili corpore inclusa» (anima femminile rinchiusa in un corpo maschile), in cinque pamphlet componenti la raccolta Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe. A questi volumetti, pubblicati nel biennio 1864-1865 e rispettivamente intitolati Vindex, Inclusa, Vindicta, Formatrix, Ara spei, ne sarebbero seguiti fino al 1880 altri sette e tutti, a partire da Gladius furens del 1868, non più pseudonimi.

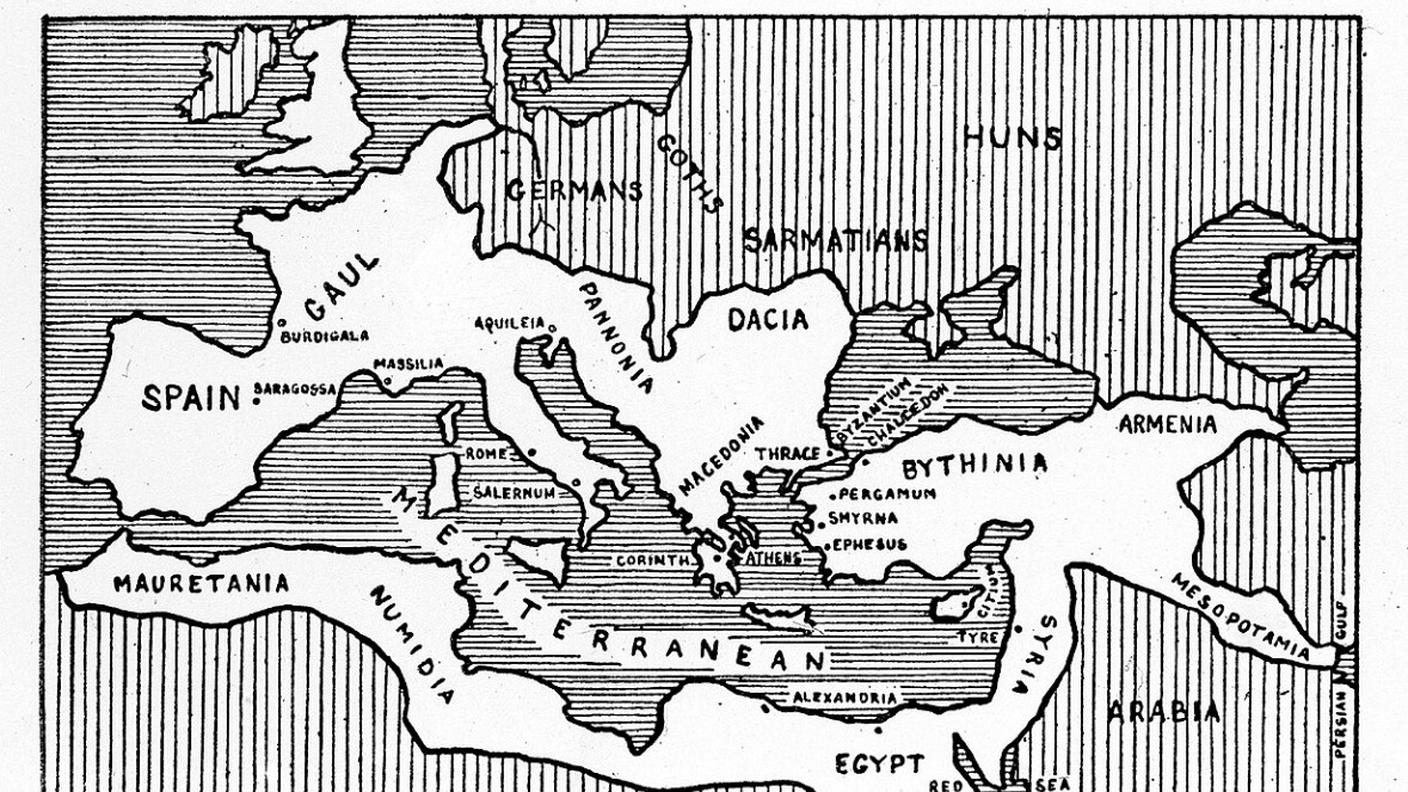

Fu proprio Gladius furens, il primo dei dodici pamphlet edito sotto il nome dell’autore, a consacrarne la fama: in esso è contenuto il testo del discorso, che Ulrichs, esule dal regno di Hannover, annesso nel 1866 dalla Prussia, tenne il 29 agosto 1867, fra fischi e corali contestazioni, a Monaco di Baviera nel corso di un congresso di giuristi tedeschi, parlando a favore dei diritti degli urninghi e chiedendo l’abrogazione delle vigenti leggi contro la sodomia o fornicazione contro natura. Il riferimento era soprattutto, ma non solo, al paragrafo 143 del Codice penale prussiano, che, con la fondazione dell’Impero tedesco nel 1871, sarebbe diventato il famigerato paragrafo 175 del Codice penale unificato e, come tale, rimasto in vigore fino al 1994 in Germania. Al di là della datata teoria del terzo sesso, che Ulrichs estese anche alle donne attratte da altre donne, coniando per esse il termine ‘urningin’, e del concetto di anima muliebris, contro cui reagì nel 1868 Karl Maria Kertbeny con un neologismo destinato a duratura fortuna quale ‘homosexual’, si possono evincere da quanto finora detto l’importanza del giurista tedesco e la grandezza dei suoi meriti in riferimento alla tutela e al riconoscimento dei diritti civili. Senza contare le ricadute letterarie, qualora si consideri che Uranian – traduzione inglese del termine ulrichiano ‘urning’, al quale si rifece espressamente John Addington Symonds – è definita quella specifica corrente poetica britannica (e statunitense), i cui esponenti composero versi a carattere omoerotico tra il 1870 e il 1930.

A ragione, dunque, il presidente della Fondazione Fuori! Enzo Cucco, che nella prima metà degli anni ’80 riscoprì la tomba di Ulrichs e nel 1986 lanciò dalle colonne della rivista Sodoma una sottoscrizione, caduta allora nel vuoto, per i relativi lavori di restauro – avviati nel 2015, essi sono stati portati a termine nel 2017 grazie al finanziamento di Luciano Mazzuccato e Mauro Berton –, ha potuto ultimamente affermare: «Tra le tante cose che dobbiamo a Ulrichs vi è quella di aver negato l’innaturalità del comportamento omosessuale e la conseguente forte richiesta di abolire le norme penali che la condannavano. Gli argomenti usati sono, agli occhi contemporanei, molto naïf ma hanno finalmente aperto a una comprensione scientifica, non morale, dell’amore omosessuale. Viviamo in un mondo che non ha ancora assimilato questo concetto e le drammatiche conseguenze sono sotto gli occhi di tutti». Lo dimostrano con evidente chiarezza anche i due pregevoli volumi, che lo scrittore Domenico Di Cesare e l’ex professore ordinario di Filologia germanica Giulio Garuti Simone hanno dato alle stampe in giugno per i tipi bolognesi Odoya. Nel primo, intitolato Ulrichs. L’amore tra uomini e postfato da Michael Lombardi-Nash, sono raccolte in traduzione italiana le accennate lettere ai familiari del giurista tedesco in una con i tomi Vindex e Gladius Furens delle Forschungen. Il secondo, come suggerisce lo stesso titolo Ulrichs. Viaggio in Italia, è invece l’avvincente racconto del suo peregrinare per il Bel Paese, patria d’elezione negli ultimi quindici anni di vita. Il viaggio e la vita italiana di Ulrichs vi sono ricostruiti nel dettaglio sulla base di alcune opere in latino dello stesso (qui debitamente tradotte) come, ad esempio, il poemetto Apiculae meae e versi, racconti, testi vari tratti da Alaudae. Ma «anche – come avvertono Di Cesare e Garuti Simone – attraverso gli scritti, riportati in ordine cronologico, di Niccolò Persichetti (1849-1915), amico e mentore di Ulrichs, e di Magnus Hirschfeld (1869-1935), difensore ante litteram dei diritti degli omosessuali» (p. 14).

Il riferimento ad Alaudae, periodico in lingua latina, fondato da Ulrichs nel 1889 e da lui interamente redatto fino alla morte – i trentatré fascicoli, che lo componevano, sono stati recentemente pubblicati, in tre volumi, con traduzione inglese a fronte da Bloomsbury per la curatela di Llewelyn Morgan e Michael Lombardi-Nash –, permette di ricordare che il giurista di Westerfeld fu anche un insigne latinista. Autore di raffinate opere poetiche in lingua latina come Cupressi, raccolta di carmi in memoria di Ludwig II di Baviera, Ulrichs attraverso Alaudae è stato, a fine ‘800, uno dei primi fautori e promotori dell’uso del latino come lingua viva e lingua franca tra umanisti. Posizione, questa, come noto, oggigiorno ampiamente diffusa. Come ebbe a dire profeticamente il marchese Persichetti, in occasione delle esequie del suo amico e protetto, «quel che più ne distinse e ne immortalerà il nome, è la nobile missione che con le sue Alaudae erasi assunta, di far rivivere e conservare la tradizione del classicismo romano, di diffondere l’uso del latino idioma nelle scienze ed in tutto ciò che ha carattere di universalità e di perennità; onde adottò il motto: linguae Latinae mira quaedam vis inest jungendas nationes» (in Nicolaus Persichetti, In memoriam Caroli Henrici Ulrichs sylloge, Cappelli 1896, p. 17).

Tracce romane nei Grigioni

Gli altri 06.09.2025, 08:10

Contenuto audio