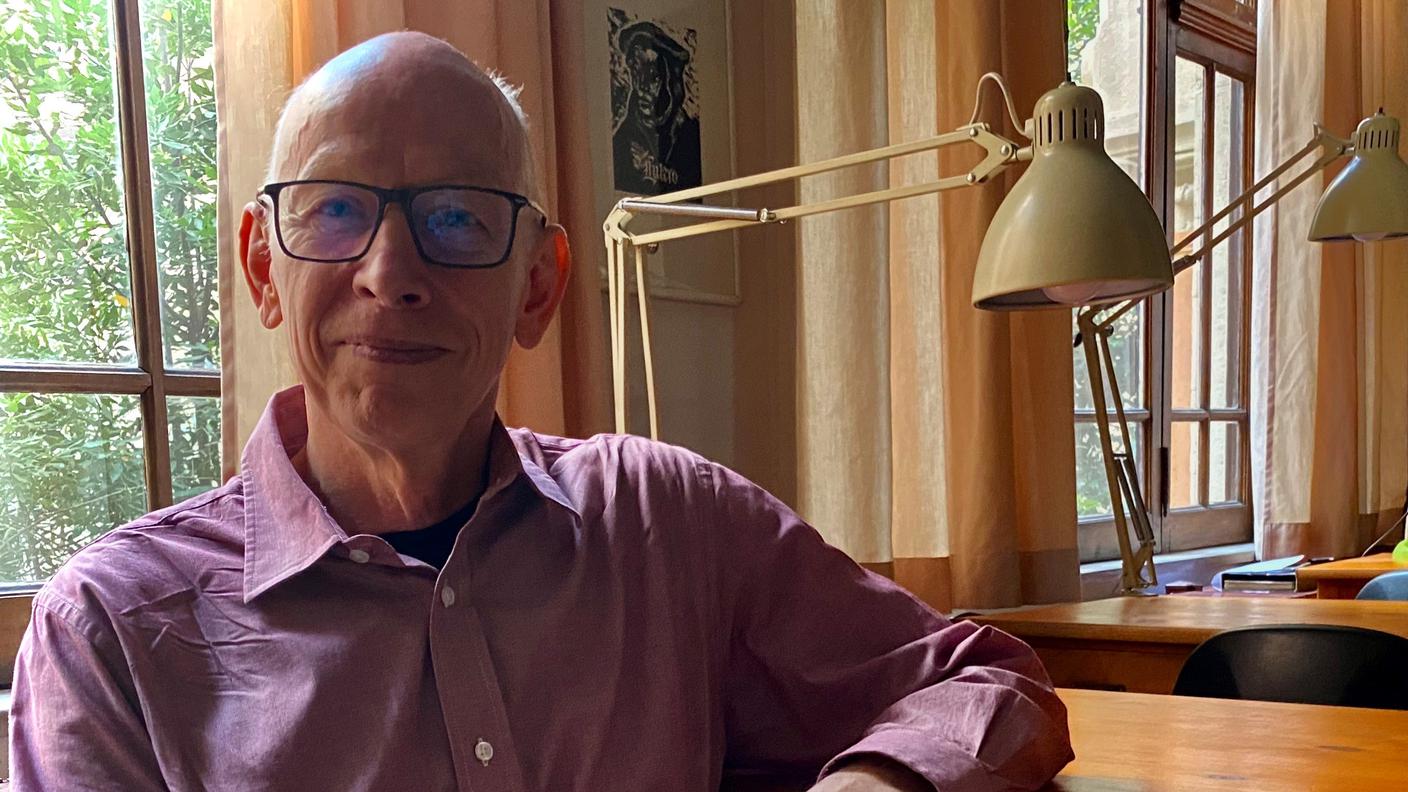

«Ma voi chi dite che io sia?», chiede Gesù ai discepoli (Mt, 16, 15) – una domanda, questa, che si pone ancora oggi, in tempi di crisi delle religioni costituite. Per la ricerca storica, quale si è compiuta dall’illuminismo ai nostri giorni, la risposta è comunque che Gesù era un uomo che predicò un messaggio di giustizia, con l’imminente avvento del regno di Dio; fu perciò messo a morte dalle autorità politiche e religiose, timorose di possibili conseguenze sediziose. Appartiene invece soltanto alla fede la costruzione del mito salvifico di Cristo, Figlio di Dio, disceso dal cielo per morire, onde riscattare l’uomo dal peccato originale, salvo poi vincere la morte con la resurrezione. Occorrerebbe dunque chiamare gesuano tutto ciò che concerne l’uomo storico Gesù e il suo insegnamento effettivo, lasciando l’aggettivo cristiano per quella religione che fu in realtà costruita da Paolo, vero fondatore del “cristianesimo”. Questo è il punto di partenza anche del libro di Vito Mancuso, appena edito da Garzanti col titolo «Gesù e Cristo», che, discutendo criticamente la più aggiornata letteratura sull’argomento, conclude che sì: da una parte v’è un Gesù uomo, nato come tutti gli altri, morto contro la sua volontà; dall’altra v’è il Cristo, incarnazione di Dio, nato da una vergine, morto volontariamente per i nostri peccati, secondo la teologia progressivamente costituitasi nei primi tre secoli dell’era appunto “cristiana”.

Non possiamo qui neppure accennare ai numerosi affascinanti punti discussi in questo poderoso saggio (780 pagine), frutto dell’appassionata ricerca di tutta una vita, ma rileviamo comunque che l’autore fa sua un’importante rettifica: prima ancora di Paolo, fu Pietro a iniziare la predicazione propriamente cristiana, cambiando Gesù in Cristo, come è chiaro dalla risposta che dette alla domanda qui posta all’inizio: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», e dunque mutando il gesuanesimo nel cristianesimo, ovvero una religione di osservanza di stampo ebraico in una di salvezza, incentrata sul concetto ellenistico di mistero.

Quel che c’è di veramente attuale nel libro è però la proposta che l’autore fa di un neo-cristianesimo, ovvero di una religiosità nuova, che raccolga il meglio, per così dire, tanto del gesuanesimo quanto del cristianesimo. Se è infatti essenziale in primo luogo l’onestà della ricerca, per cui non possiamo credere a miti surrogatori della verità storica, altrettanto importante è riconoscere che la nascita e lo sviluppo del cristianesimo, seppur profondamente diverso dall’originaria predicazione di Gesù, rispose a un’importante esigenza morale: quella di uscire dalla ristretta logica di un annuncio valido per il solo popolo ebraico, per muovere verso una dimensione universale, pienamente umana. E, d’altro canto, come non tenere presente quel profondo significato spirituale di una morte volontaria per noi, dedizione al prossimo fino al sacrificio della vita, che ha ispirato per secoli la santità di tanti, uomini dotti e semplici fedeli? Questa idea si può correttamente chiamare “redentiva”, in quanto esempio capace di distruggere davvero, alla radice, quell’amore di se stesso, quell’attaccamento alla volontà propria, in cui da sempre grandi filosofi e mistici hanno riconosciuto il vero, autentico “peccato originale”, che accompagna sempre ogni essere umano.

Oltre agli eventi, anche le idee hanno infatti un valore storico, per cui non dobbiamo scartare Cristo per restare, eventualmente, seguaci di Gesù; in questo senso il titolo stesso del libro, «Gesù e Cristo», non indica solo un argomento, ma anche una proposta: per venire incontro alla tragedia della nostra società, che, forse per la prima volta nella storia, si trova senza religione, dobbiamo riconoscere il primato del bene e dell’amore, credendo non a una «salvezza» operata dall’esterno da un salvatore, un redentore, ma a un esser «salvi» già nella vita buona, nella vita giusta, che, a parere dell’autore, ogni uomo può vivere seguendo la retta ragione.

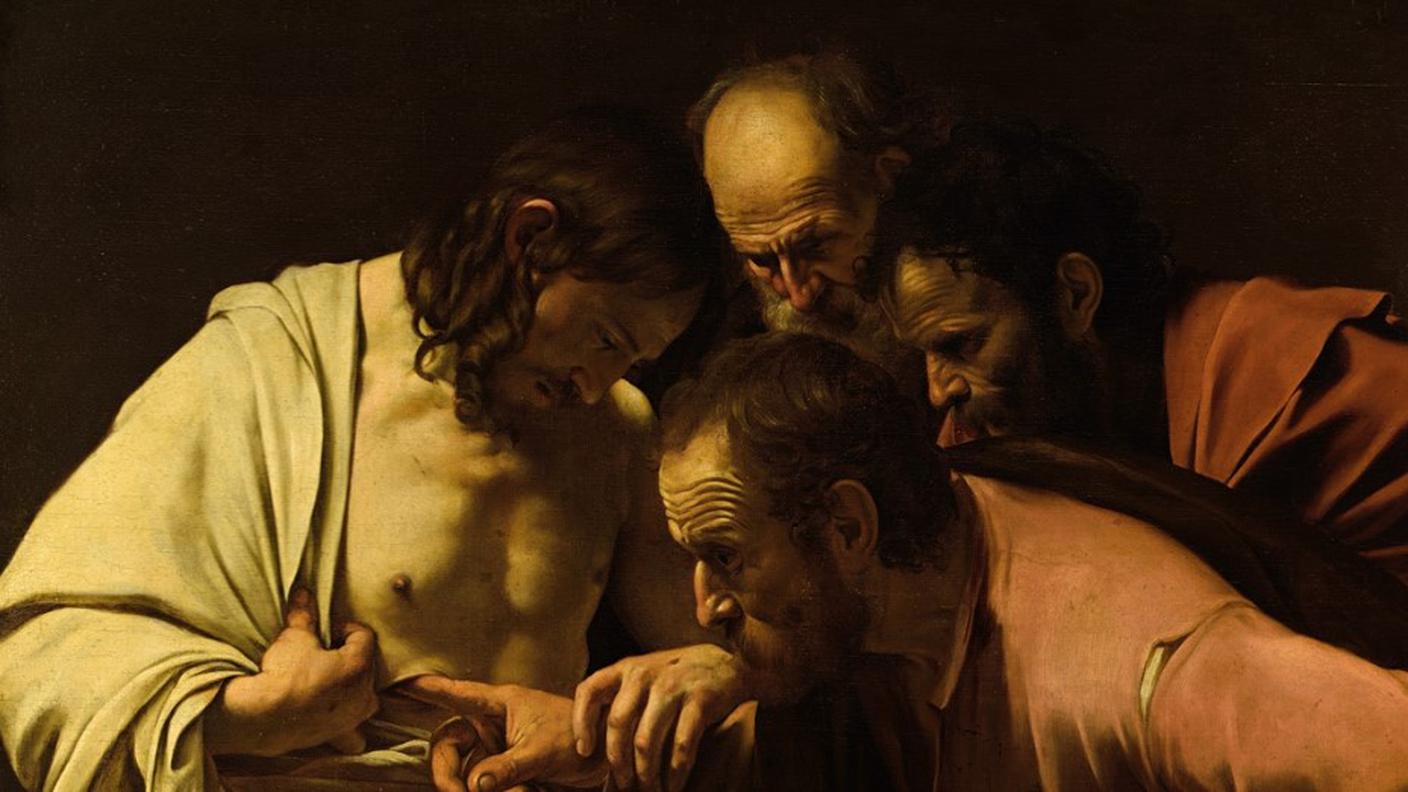

In conclusione al libro, di Gesù si afferma che «non la morte sulla croce, ma l’annuncio del regno di Dio fu la missione della sua vita. Egli non fu l’agnello di Dio, ma il profeta che insegnò a cercare per prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia. Per questo ancora oggi rappresenta la possibilità della trascendenza; perché la sua figura sempre indica che il vero essere, la vera vita, è al di là della storia: è il regno di Dio. E se Gesù è questo, allora egli davvero coincide con Cristo, e la simbiosi Gesù-Cristo può ancora vivere dentro di noi». Subito di seguito, riferendosi all’episodio dell’incontro di Gesù con la samaritana, là dove egli dice alla donna che non si adora Dio né a Gerusalemme né sul monte Garizim, giacché i «veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità», perché Dio è spirito e deve essere adorato in spirito e verità (Gv 4, 21-24), Mancuso conclude che si ha qui la presa di coscienza di una logica nuova, denominata «spirito e verità». La relazione autentica con Dio sta dunque solo in questa relazione spirituale, «che si realizza quando si ama e si serve sopra ogni altra cosa la verità, la quale, come ha insegnato Gesù, non è una formula o un dogma da ripetere a voce, ma una logica da concretizzare con l’azione» (p. 727).

Quello che parla nel passo giovanneo non è però Gesù (l’episodio infatti è sicuramente non storico), bensì il Cristo, frutto della riflessione teologica dell’autore del Quarto vangelo, che si apre con il Cristo, Logos che è Dio, ed è tutto imperniato sull’ora della sua necessaria crocifissione - dunque un cristiano, più che un gesuano - per cui è chiaro che la simbiosi Gesù-Cristo non solo è ancora possibile dentro ciascuno di noi, ma è anzi assolutamente necessaria, pena l’insignificanza sia di Gesù, sia di Cristo.

Del resto, come lucidamente scriveva Simone Weil in quella Lettera a un religioso che anche in questo libro è più volte citata, «i misteri della fede non sono un oggetto per l’intelligenza in quanto facoltà che permette di affermare o di negare. Non appartengono all’ordine della verità, ma a un ordine superiore. L’unica parte dell’anima umana capace di un contatto reale con essi è la facoltà di amore soprannaturale» - ove è evidentemente essenziale comprendere cosa sia l’ amore soprannaturale, nella sua differenza da quello naturale.

Stefano Marianeschi

Strada regina 15.11.2025, 18:35