Un secolo di positivismo, ammoniva giustamente Ennio Flaiano nei troppo ottimisti anni Sessanta, ci ha insegnato a dubitare delle verità dimostrabili. Se poi il secolo in questione coincide in buona parte col cosiddetto “secolo breve”, il Novecento, si può forse allargare il discorso dicendo che un secolo di positivismo (un secolo e mezzo, nel frattempo) ci ha insegnato a dubitare anche del progresso (o meglio, di certe sue ingenue e strumentali mitologie), della perfettibilità umana e della ragione come principale strumento conoscitivo.

Il nodo di Gordio. Dialogo tra Oriente e Occidente

Moby Dick 04.02.2023, 10:00

Contenuto audio

I dubbi relativi alla logica raziocinante quale forma privilegiata di approccio ai dati del reale hanno tuttavia radici molto più lontane nel tempo. C’è stata infatti una cultura alternativa rispetto a quella che, pressappoco dall’Umanesimo in poi, si è imposta nel mondo occidentale e ha fornito le basi per la razionalità scientifica e il progresso tecnologico. Si potrebbe genericamente (e un po’ schematicamente) definirla cultura del sentimento e dell’interiorità opposta alla cultura dell’esteriorità e della ragione, ma la questione è più ampia e complessa, perché molti suoi rappresentanti sono giunti a sostenere che l’unica possibile forma di conoscenza è quella rappresentata dalla fantasia e dalle proiezioni immaginative.

La confraternita, se come tale la si può circoscrivere, è piuttosto ampia e comprende tra gli altri Vico, Novalis, Jean Paul, tutto il romanticismo (soprattutto tedesco, fondato sul culto irrazionale dell’Innerlichkeit e di quella che Thomas Mann, provandola in prima persona, definirà poi “simpatia per l’abisso”), il Leopardi degli “stati d’affezione”, il Baudelaire di Corrispondenze e lo Strindberg del Diario occulto, del Misticismo della storia universale e del teatro onirico, e poi Kafka, Jarry, Artaud e le avanguardie novecentesche: tutti convinti che la fantasia, o per meglio dire la fantasticazione intesa come approccio alla realtà, avrebbe permesso di sanare tutte le contraddizioni della vita e del progresso e di raggiungere quindi la sintesi tra natura e spirito, tra mondo e pensiero, rimuovendo addirittura quella pietra angolare che è il principio di non contraddizione. Il tanto decantato io umanistico, fondato sull’intelletto e sulla ragione, sarebbe insomma lo strato superficiale, fittizio e cedevole di qualcosa di molto più ampio, quasi indefinibile, che affonda le proprie radici nella dimensione del mito: il cosiddetto “vissuto” è un miscuglio di realtà e immaginazione, cose realmente vissute e cose create, modellate e rimodellate dalla fantasia, e l’insieme non corrisponde alla mera somma delle parti.

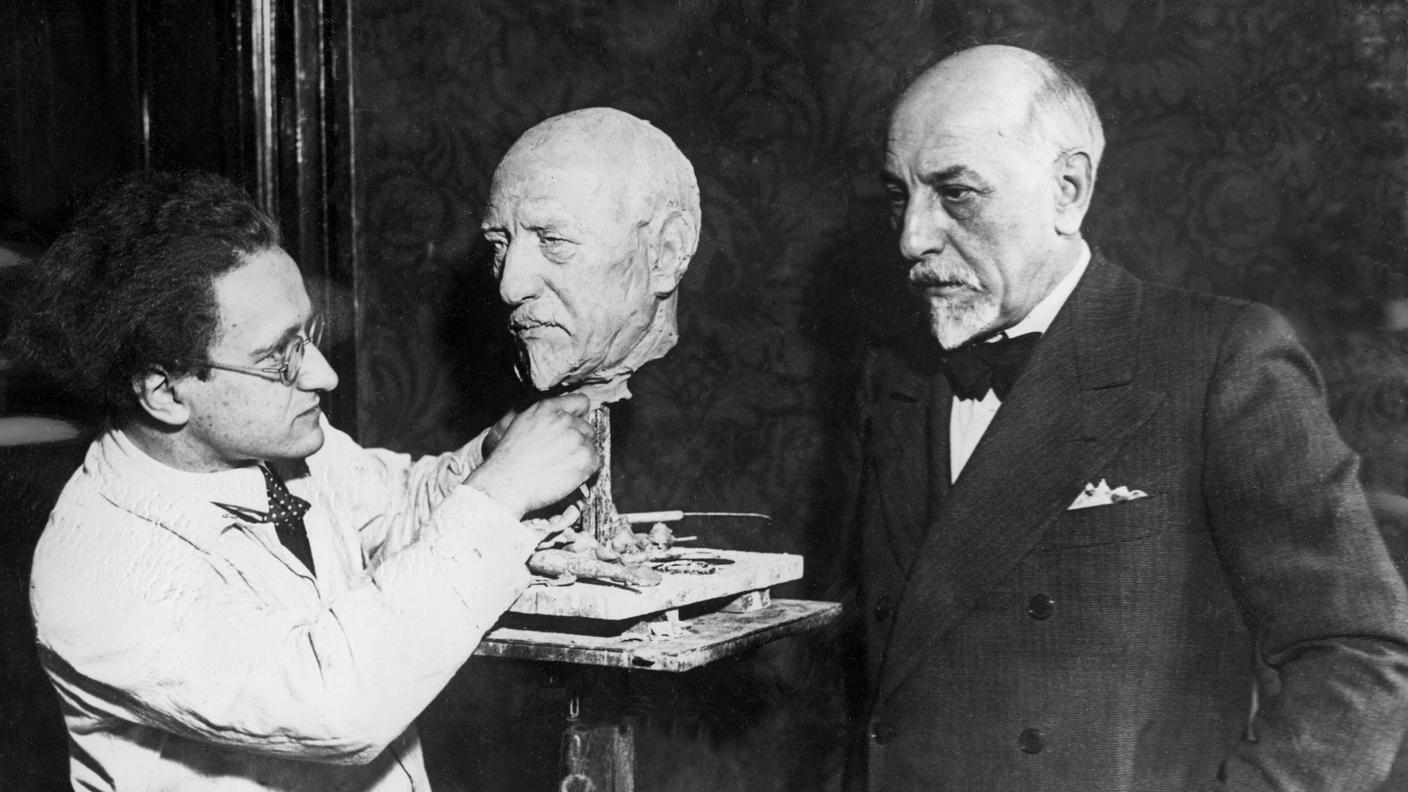

Ernst Jünger

L’ultimo grande esponente di questa cultura “altra”, nel corso del Novecento, è stato con ogni evidenza Ernst Jünger. Non soltanto perché ha percorso da capo a fondo il “secolo breve” (nato nel 1895, è morto nel 1998), ma anche perché ne ha vissuto i grandi momenti di svolta, restituendoli in un’opera dalle dimensioni monumentali. Dal prodigioso esordio del 1920 con Nelle tempeste d’acciaio (capolavoro certamente controverso, da leggersi con talune sostanziali riserve, ma senza dubbio il più bel libro sulla prima guerra mondiale: «verace ed onesto», secondo il celebre giudizio di André Gide), passando per lo straordinario romanzo Sulle scogliere di marmo del 1939 (uno dei libri davvero irrinunciabili del secolo scorso) fino ai più meditati prodotti della maturità e della vecchiaia, l’opera di Jünger si unisce a formare un grande affresco del Novecento non solo tedesco.

Una simile acquisizione è tuttavia piuttosto recente ed è giunta alla fine di un percorso molto lungo e accidentato. Come ha scritto giustamente Giorgio Zampa, uno dei suoi massimi studiosi italiani: «Jünger doveva arrivare a un’età biblica perché di lui si parlasse come di uno dei massimi autori di lingua tedesca; oggi, è considerato non solo il Nestore della letteratura germanica, ma un autore che per varie e contrastanti ragioni concentra un secolo di vita europea». Tra le molte opere di Jünger nelle quali si concentra un secolo di vita europea merita una particolare menzione Il nodo di Gordio, pubblicato nel 1953. Un volume, tra l’altro, di vibrante attualità, perché tutto incentrato sull’incontro-scontro tra Oriente e Occidente, che agli occhi di Jünger si configura come una sfida archetipica che caratterizza e sostanzia tutta la storia della civiltà.

Il clima, se così lo si può definire, è pressappoco lo stesso di Sulle scogliere di marmo, ma nel frattempo sono trascorsi quattordici anni segnati dal secondo conflitto mondiale, la catastrofe e la vergogna tedesca e il crollo della vecchia Europa (Jünger era stato coinvolto nel fallito attentato a Hitler del 20 luglio 1944, aveva perso un figlio in combattimento sulle Alpi Apuane, forse vittima di fuoco amico in quanto dissidente del regime, e dopo l’arrivo degli Alleati era stato raggiunto da un divieto di pubblicazione poi ritirato nel 1953, proprio in occasione dell’uscita de Il nodo di Gordio).

Si è detto spesso, non senza valide ragioni, che Jünger è l’unico scrittore di lingua tedesca del Novecento che possa competere per credenziali stilistiche e nitore del dettato con Robert Musil e il pressoché inarrivabile Thomas Mann (da parte nostra, ci sentiremmo di aggiungere Hans Fallada e Gottfried Benn). Il nodo di Gordio, in questo senso, è probabilmente la sua opera maggiormente rivelatrice, perché possiede davvero la perfezione di un bassorilievo greco, e poi è di travolgente bellezza stilistica e densità intellettuale, come testimonia il meraviglioso attacco del primo capitolo, dove è difficile dirimere l’artista e il pensatore:

Oriente e Occidente: negli avvenimenti mondiali questo incontro non è soltanto di primaria importanza, ma rivendica un’importanza tutta particolare. Fornisce il filo conduttore della storia, l’inclinazione dell’asse rispetto all’orbita solare. Balenando fin dagli albori, i suoi motivi si dipanano fino ai nostri giorni. Con tensione sempre rinnovata, i popoli salgono sull’antico palcoscenico e recitano l’antico copione. Il nostro sguardo si fissa soprattutto sul fulgore delle armi che domina la scena.

Ernst Jünger, Il nodo di Gordio

Le considerazioni di Jünger, per quanto si siano conservate molto attuali, meritano però di essere contestualizzate e situate in quel preciso periodo storico, perché in caso contrario rischiano di essere modellabili a piacimento e perfino strumentalizzabili, nel segno di una presunta superiorità dell’Occidente sull’Oriente e dell’equazione “Occidente” sinonimo di democrazia e libertà e “Oriente” sinonimo di dispotismo e oppressione. È lecito infatti nutrire forti dubbi che da questo libro di Jünger, che si configura volutamente come saggio storico-filosofico e non come pamphlet politico, si possa direttamente ricavare un incitamento all’Europa, che sarebbe chiamata ancora una volta a difendere la propria identità storica e le proprie libertà lungo le rive del Dnipro. Beninteso, non perché quell’identità storica e quelle libertà non vadano difese. Bisognerebbe però intendersi sul “come”, e su cosa siano oggi quell’identità storica e quelle libertà, insomma su come siano ridotte. È quindi semplicistico leggere ne Il nodo di Gordio una precisa prefigurazione dell’attuale scontro tra l’Occidente globale liberaldemocratico (a proposito: dove far cadere l’accento, su “globale” o “liberaldemocratico”?) e l’Oriente dello “Stato totale”, perché le radici delle considerazioni di Jünger sono molto più profonde e ricche di screziature.

Per Jünger, infatti, il nodo gordiano Oriente-Occidente è una polarità elementare, archetipica e simbolica, che da sempre contrassegna l’umanità intera nella sua sostanza e ogni singolo uomo nella sua anima. È in altri termini l’opposizione tra mythos ed ethos, potere mercuriale-tellurico e luce, arbitrio e diritto, istanze che fondano la vita ma la irrigidiscono e istanze che liberano la vita stessa ma insieme la dissolvono. Il che è vero, ma forse troppo schematico, almeno se interpretato in questi termini. Non deve quindi stupire la replica dell’amico e in questo caso deuteragonista Carl Schmitt, giurista e politologo, che due anni dopo l’uscita del saggio rispose con uno scritto in cui alla polarità si sostituisce la contrapposizione fra Terra e Mare: da una parte il mondo continentale dell’Oriente (Russia e Asia, ovvero il nomos, la legge), dall’altra il mondo marittimo dell’Occidente (Inghilterra e America, ovvero la techne, l’approccio tecnico-razionale alla realtà intesa come un divenire infinitamente plasmabile e modellabile) e nel mezzo l’Europa continentale, che entrambi sono concordi – almeno apparentemente – nel considerare «centro di gravità» e Terza Forza, in grado di garantire «l’unità del pianeta».

L’avverbio “apparentemente” vale soprattutto per Jünger, perché anche ne Il nodo di Gordio si profilano qua e là, ma con tanto maggiore evidenza, l’idea del progresso ridotto a mero antropomorfismo (l’eco de Il tramonto dell’Occidente di Spengler è chiaramente percepibile, ma si avvertono anche certe suggestioni del Mann “impolitico”, l’antitesi tra Kultur e Zivilisation nonché l’antinomia fissata da Nietzsche tra apollineo e dionisiaco), più in generale la percezione di una nuova epoca che lo stesso Jünger, rifacendosi a una celebre affermazione dell’amatissimo Hölderlin, aveva definito “era dei Titani”. L’era dei Titani, secondo Jünger, sancisce il compimento della mutazione antropologica che era già stata intuita da Nietzsche (la “morte di Dio”) e prima ancora da Dostoevskij (l’“uomo del sottosuolo” e lo “scarto irrazionale”).

Ma Jünger ne dilata il contesto e si spinge ad affermare che oltre allo “scarto irrazionale” e alla “morte di Dio”, e quindi alla scomparsa di ogni istanza trascendente, l’era dei Titani segna anche il definitivo azzeramento di ogni forma conoscitiva che non sia quella logico-razionale: «propizia per la tecnica, ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Si tratta di un lungo percorso che in sostanza prende le mosse dall’ultimo Goethe, secondo il quale era ormai finita l’era della cultura e stava cominciando l’era dei commerci. Come sopravvivere nell’era dei Titani? Come sciogliere quest’altro nodo di Gordio?

Jünger ha proposto una figura di straordinaria quanto ambigua fascinazione: l’Anarca, che «non si lascia coinvolgere dalla dimensione della tecnica, se ne serve e la sfrutta, se ciò gli torna utile, altrimenti la ignora e si ritira nel suo mondo interiore, sovrano anche sulla tecnica». Se la vita e la realtà sono una totalità meramente additiva, l’Anarca le vive in una sorta di perpetuo e consapevole esilio interiore, differenziandosi nettamente dall’anarchico, che Jünger trova troppo rozzo, in quanto afferente al mondo “basso” della politica. L’Anarca non disdegna la tecnica, non la demonizza, ma la osserva da lontano, col proposito di dominarla intellettualmente, senza cercare riparo in un ormai improbabile “ritorno alla natura”.

Una splendida utopia, senza dubbio, soprattutto se per “utopia” si intende in senso positivo una vita di progetto e speranza, proiettata oltre la pretta ferialità e l’accettazione supina dell’esistente. Resterebbe tuttavia da chiedersi – ed è una grande questione, alla presente altezza cronologica – quale spazio sia realmente rimasto per una simile utopia e per l’Anarca in una società drammaticamente uniformata (o beatamente, il che ormai è lo stesso), che metabolizza ogni forma di alterità e difformità, e dove ogni “isola deserta” – anche spirituale – sembra ormai la periferia di qualche altra periferia, che in un kafkiano gioco delle apparenze rimanda ad altre periferie e infine a un centro che non esiste: un ulteriore (ed estremo) nodo gordiano, che forse nemmeno un genio profetico come Jünger poteva immaginare.

Ma soprattutto: all’interno di quale “cultura” (intesa nel senso tedesco di Kultur, “civiltà”) potrebbe ormai situarsi l’Anarca? Forse aveva ragione il suo lontanissimo ma anche vicinissimo fratello spirituale Thomas Mann, quando nel venticinquesimo capitolo del Doctor Faustus, descrivendo l’incontro tra il Faust novecentesco Adrian Leverkühn e Mefistofele, fa dire a quest’ultimo: «Da quando la cultura si è staccata dal culto e ha creato il culto di se stessa, non è più altro che apostasia, e il mondo intero, dopo soli cinquecento anni, ne è già stufo e stanco, come se l’avesse mandata giù a secchiate…».