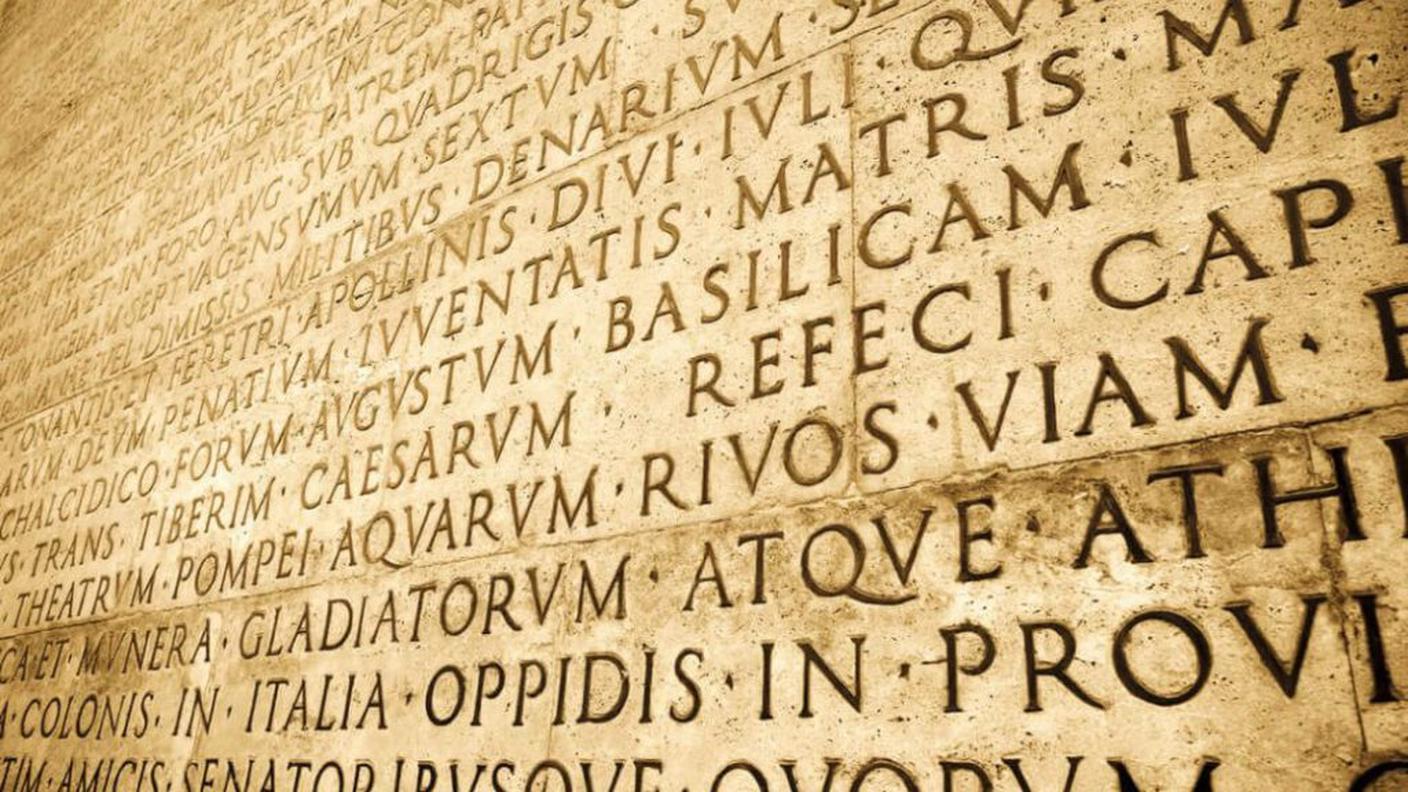

Sono passati oltre sessant’anni da quando Pier Paolo Pasolini, in risposta a un lettore di Vie Nuove, deplorava le sorti del «povero latino» a opera di “una classe dirigente tradizionalista e cinica”. E di povero latino si potrebbe nuovamente parlare a fronte del mal uso, che se n’è fatto in Italia, alcune settimane fa, nelle due aule infiammate di Camera e Senato per le informative dei ministri dell’Interno e della Giustizia sul caso Almasri. Non certamente, si badi bene, per un marchiano errore grammaticale, come quello, ad esempio, in cui incapparono decenni fa Claudio Martelli, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: sia pur in tempi e sedi diverse, i tre noti politici – il primo dei quali, fra l’altro, pubblicamente corretto dall’allora segretario del Pci Alessandro Natta – avevano infatti trasformato la massima piana del simul stabunt aut simul cadent (insieme staranno o insieme cadranno) in un inesistente simul stabunt aut simul cadunt. Ma per i molti, troppi, brocardi e locuzione latine, con cui il guardasigilli Carlo Nordio ha infarcito la sua informativa e le repliche alle opposizioni, tanto da apparire, ancor più a chi lo ascoltava in diretta televisiva, pedantesco e soprattutto reticente sulle reali motivazioni della scarcerazione del criminale libico. Non meraviglia perciò che una tale profluvie di massime abbia suscitato ilarità tra i banchi del centrosinistra e offerto il destro a Matteo Renzi per ribattere al ministro con la celebre quanto appropriata frase manzoniana: “Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?”. Interrogativo, che, ça va sans dire, contiene già in sé la risposta: un bel nulla.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Verba-volant-ma-il-latino-resta--2438804.html

Tuttavia, la questione cambia del tutto, quando il latino non è usato in maniera volutamente oscura o ridotto a una sfilza di citazioni che lo rendono indigeribile: di questa lingua, infatti, madre certissima dell’italiano, ce ne facciamo molto più di quel che si pensi. Una prima ragione è facilmente desumibile da quanto appena affermato. Il latino, infatti, “insegna a riconoscere il volto delle parole”, consentendone una comprensione più approfondita di origine e significato, aiuta ad ampliare il vocabolario e concorre a migliorare la propria capacità di espressione. Allo stesso tempo permette di bene orientarsi nelle restanti lingue romanze, ossia spagnolo, portoghese, francese, romeno, catalano, gallego e altre minori, le quali, in ragione della comune discendenza, presentano tanto affinità tra di loro quanto caratteri comuni con l’antico idioma. Il quale è inoltre necessario per una cognizione non dimidiata delle lingue europee non romanze a partire da quelle della famiglia germanica. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’inglese, il cui lessico usuale, composto al 75% di prestiti dal francese o direttamente dal latino, aveva portato il compianto Tullio De Mauro a parlarne giustamente come «la più latinizzata e romanizzata» di tali lingue.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Primo-notiziario-in-latino--1155957.html

Per conseguire tali obiettivi è però necessario superare la visione di un latino costretto nei limiti della sola classicità e allargare lo sguardo a quello tardoantico, medievale, moderno. Lo si potrà capire meglio, qualora si consideri in particolare che il latino medievale, come ricordava il già citato De Mauro nel 2016, “è stato il tramite unitario, panromanzo, anzi paneuropeo, tra il mondo linguistico romanzo e le parlate europee mediterranee e non latine” senza dimenticarne il ruolo fondante nella costruzione dell’identità europea. Nel secondo millennio, sia pur tra alterne fortune e in maniera non ovviamente assoluta, il latino ha continuato a essere la lingua scritta e parlata in ambito giuridico, scientifico, accademico, religioso con un uso che ha teso progressivamente a restringersi connotando specifici settori. E a far sì che sopravvivesse fino ai nostri giorni lo si deve principalmente, anche se non solo, alla Chiesa cattolica, che dal IV secolo fino al 1965 (salvo rarissime concessioni precedenti), l’ha utilizzato come lingua unica della liturgia di rito romano e degli altri riti occidentali. D’altra parte, il latino resta la lingua ufficiale della Chiesa. In esso sono infatti pubblicate le edizioni tipiche dei libri liturgici. In esso sono composti o tradotti i diversi documenti pontifici grazie al lavoro dei sette scriptores dell’Ufficio delle Lettere latine o Sezione latina della Segreteria di Stato, che, dal 17 gennaio 2013, attendono anche ai tweet (oggi post) lanciati dal seguitissimo account @Pontifex_ln: ben 1.018.791 i relativi follower, che superano per numero quelli degli account papali in tedesco, polacco, arabo. Eredi e continuatori di una benemerita tradizione curiale, essi contribuiscono in tal modo ad attualizzare il latino, coniando neologismi o risemantizzando termini già esistenti per esprimere adeguatamente concetti e realtà nuove. Né si possono dimenticare due importanti iniziative avviate sotto il pontificato di Francesco. Si tratta di Hebdomada Papae (“La settimana del Papa”, ndr) notiziario settimanale in lingua latina, e di Anima Latina. Radio colloquia de lingua Ecclesiae (“Anima latina. Colloqui radio sulla lingua della Chiesa”, ndr), programma in italiano dedicato ai cultori del latino, che, entrambi voluti dal direttore dei media vaticani Andrea Tornielli e trasmessi, l’uno dietro l’altro, su Radio Vaticana dall’8 giugno 2019, si avvalgono del fondamentale contributo degli esperti del menzionato Ufficio. Tenendo poi in conto che in questi ultimi decenni sono nati un po’ ovunque notiziari e giornali online in tale lingua come, ad esempio, Nuntii Latini (in onda fino al 2019 sul primo canale radiofonico della Radiotelevisione di Stato finlandese) ed Ephemeris fino al blog quotidiano O tempora, o mores su Linkiesta.it, se ne può facilmente dedurre quanto sia ampia l’odierna attenzione per il latino.

Esso si presenta dunque come una lingua non solo storica, imprescindibile veicolo di saperi e culture di cui sono intrise le nostre concezioni del diritto, del senso della collettività, della persona, ma anche viva in quanto scritta e parlata da un numero sempre maggiore di persone colte. Soprattutto inteso come «”ingua di duemila anni di civiltà europea” secondo le puntuali osservazioni contenute nel recente libro di Guido Milanese Le ragioni del latino (Morcelliana 2024), il latino è pertanto più utile che mai. Ecco perché è da salutare positivamente l’annunciata reintroduzione di “elementi di latino” in seconda e terza media da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dando notizia in gennaio delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo (la versione definitiva è attesa a fine marzo mentre l’entrata in vigore è prevista nell’anno scolastico 2026/2027), il titolare del dicastero di viale Trastevere ha fra l’altro dichiarato a Il Giornale: “Apriamo le porte a un vasto patrimonio di civiltà e tradizioni; poi rafforziamo la consapevolezza della relazione che lega la lingua italiana a quella latina”. E poi c’è il tema, importantissimo, dell’eredità condivisa fra le diverse culture europee. Una sola cosa non convince: il carattere opzionale di tale insegnamento. Lo ha spiegato a chiare lettere un nome dal calibro di Ivano Dionigi, già rettore dell’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia di Latinità, che, ricordando come il latino non sia «né di destra né di sinistra, ha osservato: “Ci sono due modi per fare le cose: bene o meglio, un terzo non c’è. Se l’obiettivo è migliorare le competenze linguistiche dell’italiano, di cui il latino è mater certissima, perché reinserirne lo studio solo in via facoltativa dal secondo anno delle medie? Perché non per tutti? O è utile o no”.

Il protoindoeuropeo dei nostri antenati

Setteventi 18.02.2025, 07:20

Contenuto audio