Anche quest’anno, l’8 dicembre, solennità liturgica dell’Immacolata Concezione di Maria nella Chiesa cattolica, il Papa si recherà in piazza di Spagna per il consueto omaggio floreale alla Madonna. È dal 1958 che i pontefici compiono questo gesto devozionale, seguito da numerose persone e trasmesso in mondovisione. La motivazione è di pubblico dominio: sullo slargo romano, che in quel punto prende in realtà il nome di piazza Mignanelli, s’erge dal 1857, progettata dall’architetto Luigi Poletti, la colonna votiva dell’Immacolata, la cui enorme statua bronzea, fusa da Luigi De Rossi su modello di Giuseppe Obici, spicca sulla sommità d’un antico pilastro corinzio in marmo cipollino. Nella celebre effigie sono sintetizzati ed espressi alcuni dei principali tratti caratteristici dell’iconografia immacolista così come si era cristallizzata con l’avvento della Controriforma. Tratti, questi, riconducibili in larga parte alla Donna della Genesi (3, 15) e dell’Apocalisse (12, 1): posta tra cielo e terra – quest’ultima ben rappresentata dal globo sovrastato dalla falce lunare, su cui Maria sta ritta mentre con un piede schiaccia vittoriosa la testa del serpente – la futura madre di Gesù è raffigurata come una giovane donna, vestita di tunica e ampio mantello a pieghe ricadente dalle spalle, con i lunghi capelli sciolti e il capo coronato di dodici stelle.

Giuseppe Obici, Immacolata di Piazza di Spagna (1857)

Erano stati i trattatisti post-tridentini Jan van der Meulen (Molanus), Federigo Borromeo e Francisco Pacheco ad aver fissato nelle rispettive opere (De picturis et imaginibus sacris; De pictura sacra; Arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza) tali elementi iconografici, i quali, giova sottolinearlo, si erano andati soprattutto precisando lungo l’intero arco della stagione rinascimentale secondo il fortunato schema compositivo della Tota pulchra (Tutta bella). Strettamente correlato al celebre versetto del Cantico dei cantici, questo modello, a differenza degli altri (Bacio di Gioacchino e Anna presso la Porta Aurea; Albero di Jesse; Maria nel grembo della madre Anna; Disputa dell’Immacolata come, ad esempio, nei dipinti di Luca e Francesco Signorelli, Pietro di Cosimo, Carlo Maratta), si presentava quale il più preciso di tutti sotto l’aspetto teologico e il più immediato da un punto di vista espressivo.

L’immagine della Tota pulchra quale «idea perfettissima nella mente di Dio» la si ritrova diversamente effigiata. «In dipinti di Pinturicchio, Marco Pino, Carlo Crivelli, Benedetto Coda e altri – rilevava qualche anno fa un’autorità in materia come Vincenzo Francia – la Vergine è nel grembo del Padre, concepita da tutta l’eternità per essere degna Madre del Figlio; oppure si staglia nel cielo, avvolta di luce, con il manto e i lunghi capelli agitati dal soffio dello Spirito; o seduto sul trono della Sapienza, accoglie con umiltà l’irruzione della grazia che, mentre la costituisce, la redime». Per poi sintetizzare, riguardo a Maria, i precisi dettami raffigurativi indicati da Pacheco: «La sua giovane età, una posizione tra cielo e terra, soprattutto l’assenza del bambino, i colori bianco e azzurro delle vesti, splendore della sua persona». Oltre all’accennata statua di Piazza di Spagna rispondono a questo determinato modello iconografico, volendo citare alcune delle più celebri opere in tal senso, le circa venti Immacolate di Bartolomé Esteban Murillo, una quindicina di tavole di Francisco de Zurbarán dal medesimo titolo o l’Immacolata Concezione madrilena di Giambattista Tiepolo.

Bartolomé Esteban Murillo, Immacolata dell'Escorial (c. 1660-1665) - De Bartolomé Esteban Murillo

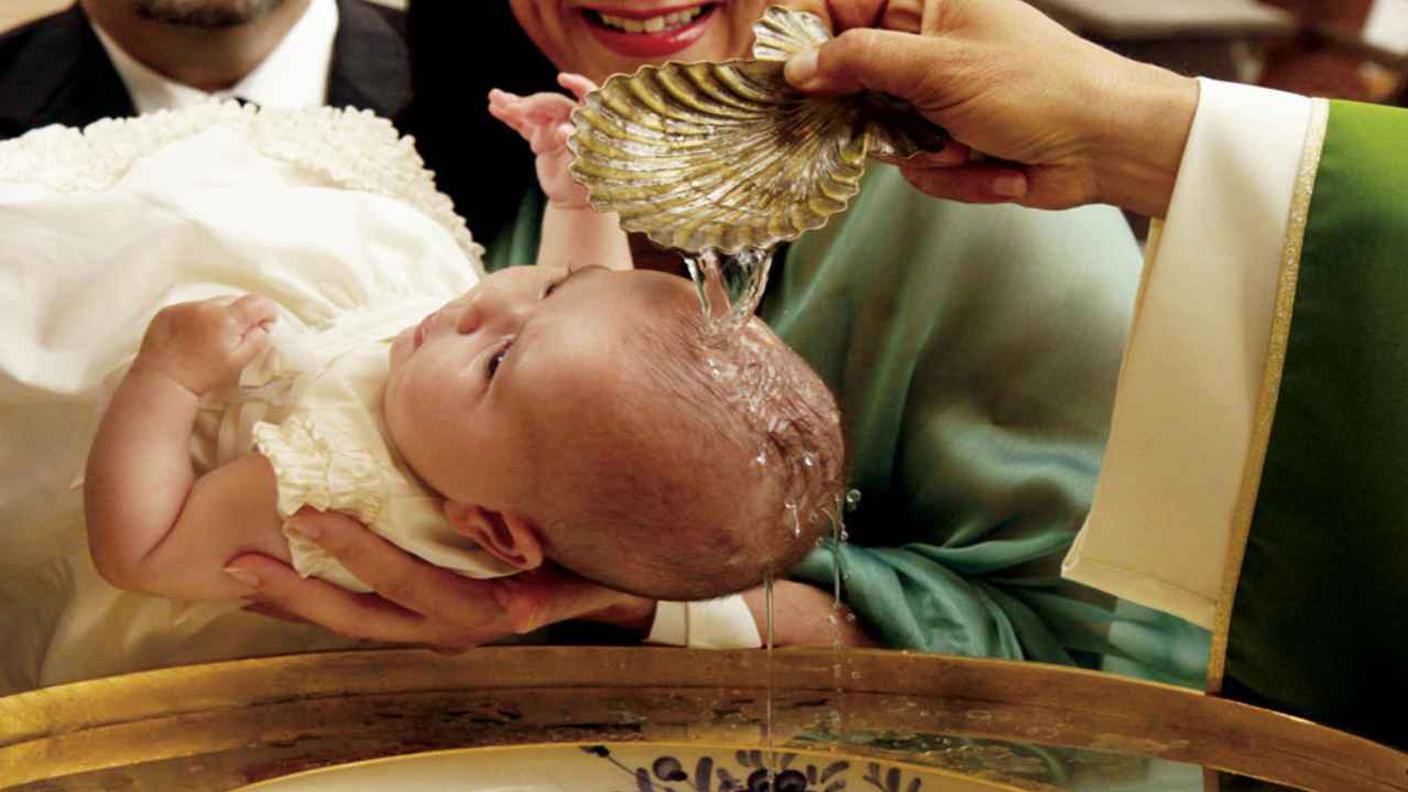

Un’analisi, sia pur sommaria, di come l’Immacolata Concezione abbia ispirato le arti in genere non può però prescindere da una fondamentale premessa sul contenuto del dogma definito, l’8 dicembre 1854, da Pio IX e sullo sviluppo storico della celebrazione liturgica della “Tuttasanta” nel suo mistero iniziale. Circa il primo aspetto è illuminante la stessa formula definitoria, così come contenuta nella bolla Ineffabilis Deus, secondo la quale la «beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale». https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/18541208-costituzione-apostolica-ineffabilis-deus.html Benché nel documento piano la santità iniziale di Maria sia definita in forma esclusivamente negativa (preservazione dalla colpa d’origine), essa postula e include, secondo il magistero irreformabile della Chiesa, anche quella positiva (pienezza della grazia santificante). Lo aveva già espresso a chiare lettere, l’8 dicembre 1661, Alessandro VII nella Sollicitudo omnium – passaggi della quale, compreso quello che qui interessa, sono integralmente riportati nell’Ineffabilis Deus – col dire che Maria «ebbe il dono della grazia dello Spirito Santo e fu preservata dal peccato originale». Pur non utilizzando mai l’espressione Immaculata Conceptio in riferimento alla denominazione della festa dell’8 dicembre, proprio la costituzione chigiana ne aveva d’altra parte fissato ufficialmente l’oggetto consistente appunto nella sentenza immacolista.

Francisco de Zurbarán, Immacolata (1661, Budapest, Museo delle Belle Arti) - De Francisco de Zurbarán - Museo de Bellas Artes de Budapest

Si trattava, in realtà, d’una prosecuzione del secolare atteggiamento prudenziale dei pontefici in siffatta materia, tanto più che sia Alessandro VII sia i suoi successori non perseguirono ma anzi ampiamente permisero l’utilizzo del titolo “Immacolata Concezione”. Dell’assoluto silenzio terminologico della Sollicitudo omnium si sarebbero fatti, in ogni caso, scudo i macolisti – ossia coloro che, soprattutto fra i domenicani, negavano il privilegio mariano –, arrivando a svuotare di significato lo stesso documento e l’oggetto della festa della Concezione com’era stato in esso specificato. Essi tendevano, inoltre, a dimenticare che proprio Alessando VII era stato il revocatore del cosiddetto “decreto del 1644”, col quale il Sant’Uffizio aveva espressamente vietato l’utilizzo del titolo Immaculata Conceptio.

È necessario qui ricordare che, apparsa in Oriente tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo, fissata al 9 dicembre col titolo di “Concezione di S. Anna, madre della Theotokos” – l’accento era posto sulla concezione attiva di Maria da parte dell’anziana Anna secondo il racconto apocrifo del Protoevangelo di Giacomo – e attestata con simile denominazione già nel IX secolo presso le comunità orientali presenti a Napoli, la festa aveva conosciuto un primo sviluppo in Occidente solo a partire dall’XI, quando, con la dicitura Conceptio sanctae Dei genitricis Mariae, risulta celebrata l’8 dicembre in monasteri benedettini d’oltremanica e, grazie al peso dell’insegnamento di sant’Anselmo e del suo discepolo Eadmer di Canterbury, successivamente iscritta nei calendari liturgici inglesi. A rallentarne l’affermazione nelle Chiese latine erano state le polemiche teologiche sul concepimento immacolato di Maria, largamente avversato in quanto ritenuto contraddicente tanto l’universalità del peccato originale quanto della redenzione. Tali, ad esempio, pur se diversificate, furono le posizioni del “dottore mariano” Bernardo di Clairvaux e di due giganti della Scolastica quali Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso d’Aquino. Nonostante ciò, già dal XII secolo l’oggetto della festa in Occidente risultava essere l’esenzione di Maria dal peccato fin dal primo istante della vita: nel giro di poco più di cent’anni la pia credenza sarebbe stata sistematizzata con rigore teologico dal francescano Giovanni Duns Scoto e successivamente approfondita dalla scuola che da lui prende il nome; onde il noto assioma «Per Christum praeservata, per Franciscum defensa» (“Preservata da Cristo, difesa da Francesco”).

Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione (1767-69, Madrid, Museo del Prado) - De Giovanni Battista Tiepolo

Già nella prima metà del XIV secolo autori come John Baconthorpe e Tommaso di Strasburgo sono concordi nel testimoniare il rilievo dato dalla Curia romana, residente ad Avignone, alle celebrazioni dell’8 dicembre nella locale chiesa dei carmelitani, cui presenziava, a volte, lo stesso pontefice. Si sarebbe dovuto però attendere il 27 febbraio 1477 per vedere iscrivere la festa della Concezione della Vergine Immacolata nel calendario delle basiliche e dei titoli romani: in quella data, infatti, il pontefice minorita Sisto IV approvava con la costituzione Cum praecelsa l’ufficio Sicut lilium e la messa

Egredimini, redatti da Leonardo Nogarola per la ricorrenza dell’8 dicembre con deciso

senso immacolistico. Riformando meno d’un secolo dopo il Breviario e il Messale Romano, san Pio V avrebbe invece esteso con rito doppio la Concezione alla Chiesa di rito latino, ripristinando, però, per l’8 dicembre l’adozione dei testi della natività di Maria e abrogando, in quanto recenti, i testi sistini. Resa di precetto da Clemente XI nel 1708, la festa dell’8 dicembre assunse la denominazione di Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (Conceptio Immaculata Beatae Mariae Virginis) nel 1863 con i nuovi formulari per la messa e l’ufficio, approvati da Pio IX in linea con la definizione dogmatica del ’54. Ripresi nel Messale e nella Liturgia delle Ore odierni, ma rivisti e arricchiti a seguito della riforma liturgica del Vaticano II, tali testi mettono in evidenza come Maria, anche lei redenta da Cristo, lo sia stata in maniera più perfetta («sublimiori modo redempta», secondo le parole di Pio XII nella Fulgens corona dell’8 settembre 1953) per via non già di liberazione dal peccato, ma di preservazione dallo stesso.

È quanto aveva espresso scenicamente con drammatica intensità e raffinato simbolismo Pedro Calderón de la Barca nell’auto sacramental La hidalga del valle. Il mistero iniziale di Maria non affascinò solo l’ultima grande voce del Siglo de Oro o l’altro insigne esponente della drammaturgia (e poesia) spagnola di quel periodo quale Lope de Vega. A cantarlo infatti liricamente, giusto per limitarci a qualche nome, poeti, filosofi, letterati dal calibro di Tommaso Campanella, Giambattista Vico, Giuseppe Maria Ercolani, Ludovico Antonio Muratori – che, ritenendo l’Immacolata Concezione una mera pia opinione, avversò però come pericolosa superstizione il cosiddetto voto sanguinario diffuso in Spagna e nei regni di Napoli e Sicilia –, sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Paul Verlaine, Clemente Rebora, Alda Merini. Ma chi più di tutti riuscì a illustrare il privilegio mariano con finezza poetica, mista a precisione teologica e limpidezza verbale, fu forse Alessandro Manzoni, che a esso dedicò le ultime tre strofe dell’incompleto inno sacro Ognissanti: «Tu sola a Lui festi ritorno / Ornata del primo suo dono; / Te sola più su del perdono / L’Amor che può tutto locò; / Te sola dall’angue nemico / Non tocca né prima né poi; / Dall’angue, che appena su noi / L’indegna vittoria compiè, / Traendo l’oblique rivolte, / Rigonfio e tremante, tra l’erba, / Sentì sulla testa superba / Il peso del puro tuo piè».

Verso la riapertura di Notre Dame

Telegiornale 06.12.2024, 20:00