L’Orologio dell’Apocalisse ideato nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientist metaforicamente misura la distanza di un’ipotetica fine del mondo. A oggi la distanza è di 89 secondi.

Non possiamo negarlo: il presente fa paura. Stiamo attraversando tempi terrificanti, sanguinosi, crudeli. Viviamo in un’epoca di innumerevoli conflitti regionali che, sebbene non ancora sfociati in una guerra mondiale vera e propria, generano profonda incertezza per il timore di un’escalation globale e l’uso di armi atomiche. Non è quindi un divertissement ozioso domandarci: come stiamo reagendo a tutto ciò? Come viviamo il nostro essere nel mondo nella totale incertezza di dove stia andando il mondo stesso?

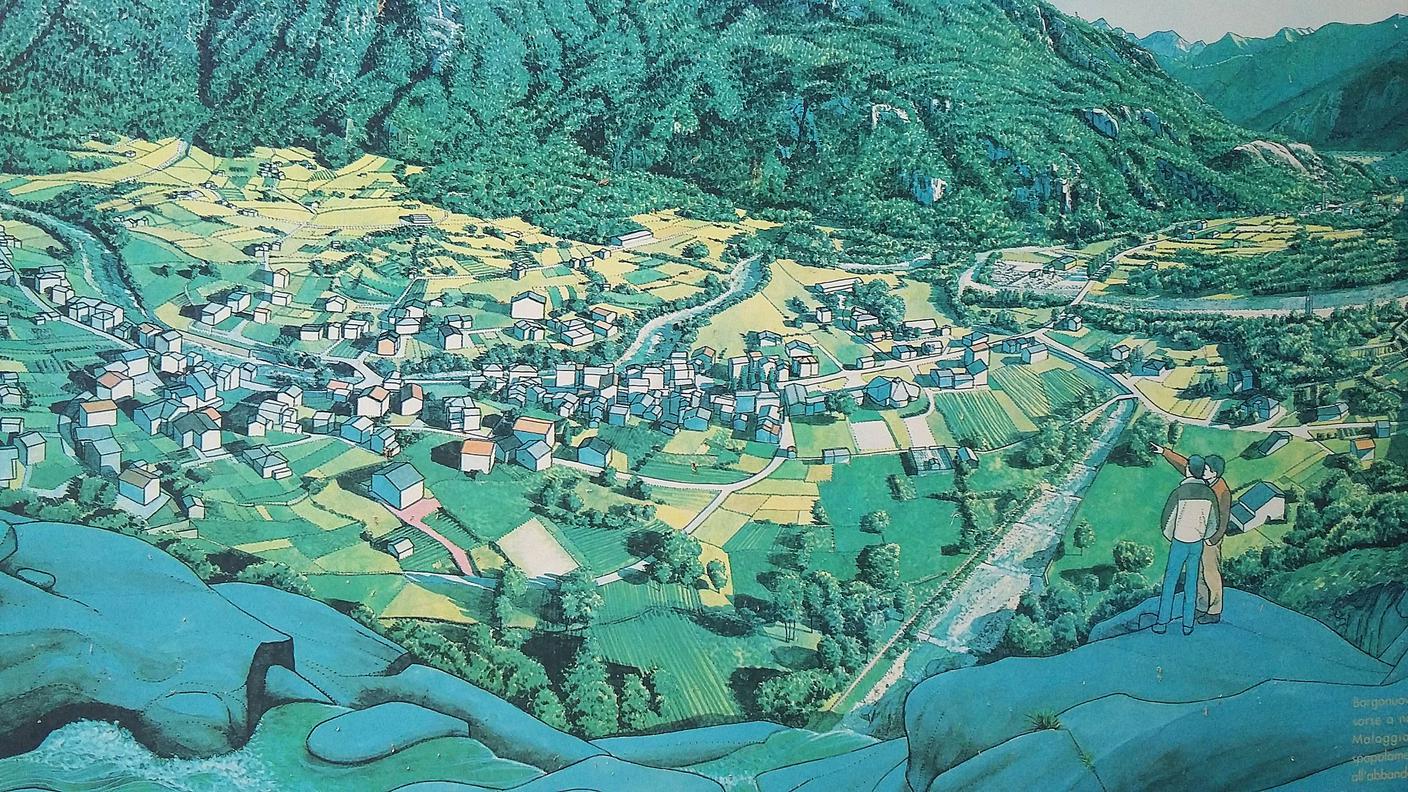

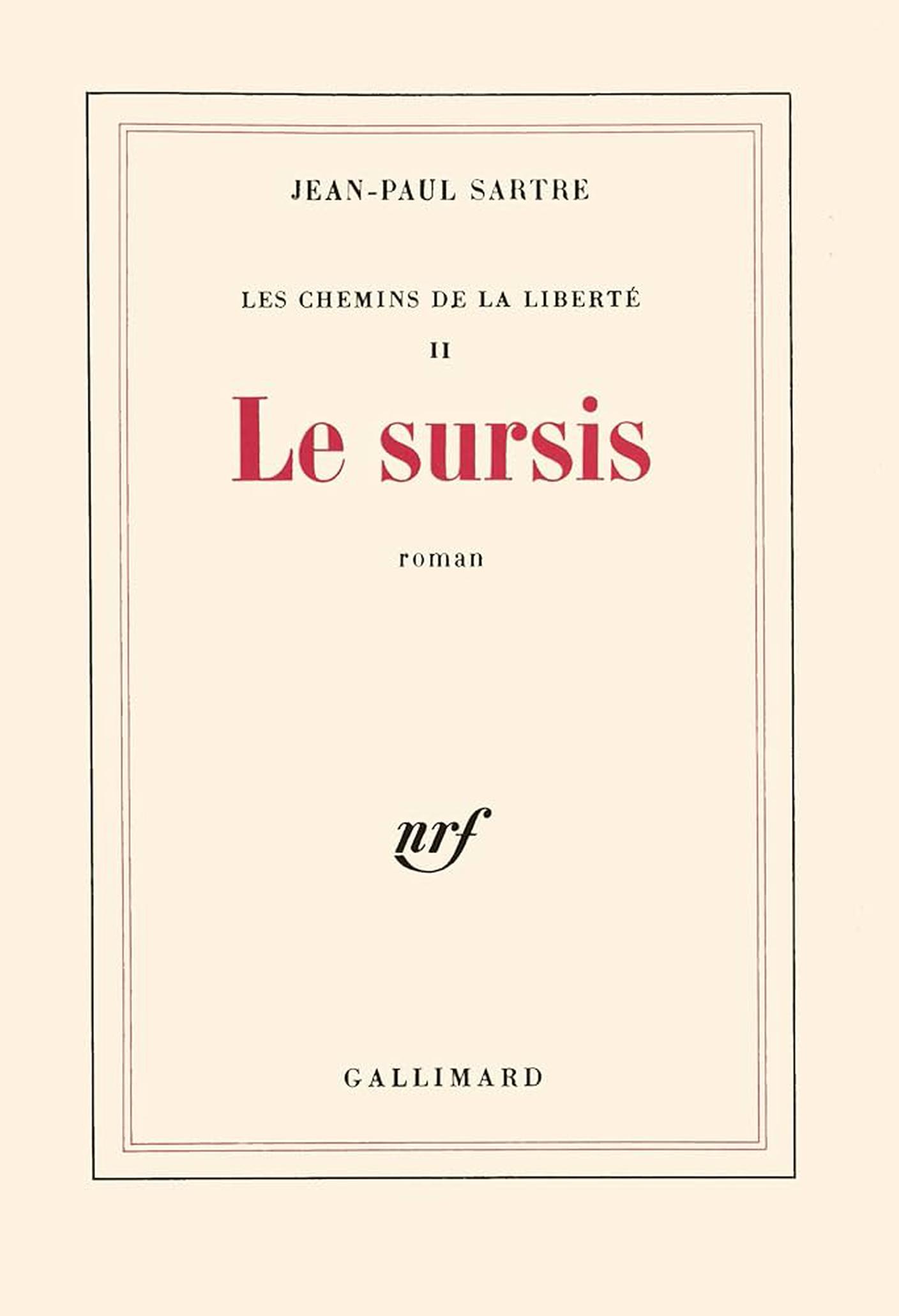

La prima edizione di Il rinvio di Jean-Paul Sartre (1945)

Se è vero che, come sostengono molti tra storici, economisti e politologi, gli anni ‘30 del Novecento presentano inquietanti analogie con i nostri giorni (ascesa dei populismi e dei nazionalismi, polarizzazione sociale e politica, minacce al concetto di democrazia, ecc.), allora una “bussola” per orientare la nostra riflessione attorno alle domande che ci riguardano, ce la offre sicuramente Il rinvio (titolo originale: Le Sursis), secondo volume della trilogia I Cammini della Libertà, scritta tra il 1945 e il 1949 da Jean-Paul Sartre (1905-1980) e considerata la massima espressione letteraria dell’esistenzialismo elaborato dal filosofo francese (pensiero presentato nel 1943 nel saggio di ontologia fenomenologica L’essere e il nulla).

Jean-Paul Sartre

Mathieu Delarue, il poco più che trentenne protagonista principale della trilogia e che ne Il rinvio (pubblicato esattamente cinquant’anni fa), vive in Francia gli otto giorni cruciali che precedettero la firma del Patto di Monaco nel settembre 1938. Come è noto, quegli accordi, per miopia di Francia e Inghilterra nei confronti delle politiche espansioniste di Hitler, portarono l’anno successivo allo scoppio della seconda guerra mondiale. Il tema centrale del romanzo è proprio il rinvio della guerra (da cui il titolo), che concede all’Europa un anno di tregua prima dell’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto mondiale. Ogni attimo di pace è quindi il rinvio di una catastrofe percepita come inevitabile. Ecco, in questa situazione storica di grande insicurezza, Sartre inserisce numerosi personaggi (il romanzo non segue un unico protagonista, ma si articola tra le esperienze di diversi individui le cui vite si intrecciano in attesa degli eventi), e con una tecnica narrativa frammentata, simile a un flusso di coscienza collettivo, li fa agire per esplorarne le reazioni di fronte alla possibilità della guerra e alla necessità delle scelte conseguenti.

Grazie a questa rappresentazione corale che riflette la confusione, l’angoscia, le speranze e la disillusione che pervasero la società francese e l’Europa intera in quel tempo, Sartre con le parole dei protagonisti del romanzo ha la possibilità di mettere “in carne e ossa” alcuni aspetti dell’esistenzialismo ateo da lui elaborato.

Parigi, settembre 1939: Passanti leggono i manifesti di mobilitazione

In primo luogo, architravi del suo pensiero, i concetti di libertà totale e di responsabilità individuale nell’agire. Mathieu Delarue, professore di filosofia, di fronte alla sconfinatezza delle possibilità delle scelte e, parallelamente, alla responsabilità totale delle nostre scelte/azioni scopre la libertà come condanna (Sartre: «L’uomo è condannato a essere libero»). Delarue capisce infatti che all’individuo non è data la possibilità di non scegliere: anche l’inazione è una decisione, e conseguentemente, ciascuno si trova a essere interamente responsabile di ciò che è e di ciò che fa. Non solo: si rende conto che ogni scelta è un impegno per noi stessi, ma anche per l’umanità intera perché ogni nostra opzione definisce il valore e l’immagine dell’uomo che proponiamo al mondo. Ecco perché condanna alla libertà: Delarue comprende che non c’è Dio e non c’è destino che governino il nostro essere nel mondo, siamo noi a determinarci. Di fronte al peso di questa scoperta nasce quella che Sartre chiama l’angoscia esistenziale, per fuggire dalla quale molti individui scelgono di agire in malafede, un altro concetto fondante il pensiero del filosofo francese (personificato nel romanzo dalla figura di Daniel Sereno). La malafede è l’autoinganno con cui si negano libertà e responsabilità. Frasi come «Non posso fare altrimenti... è inutile che io agisca... non sono nelle condizioni di agire», che ovviamente possono sorgere spontanee per il senso di impotenza di fronte agli eventi narrati ne Il rinvio, per Sartre, testimoniano un vivere in malafede ovverosia un vivere in modo inautentico. L’inautenticità si rivela nel mentire a sé stessi riguardo alla propria condizione di esseri liberi. L’autenticità, al contrario, consiste nel riconoscere che siamo sempre, in ogni istante, il frutto delle nostre scelte e che non possiamo mai scaricare la colpa su altro che non sia la nostra libertà. Di conseguenza, per Sartre, l’autenticità chiama all’impegno (l’engagement, anch’esso pilastro dell’elaborazione filosofica sartriana), ossia all’imperativo morale per ogni individuo di prendere posizione e di agire nel mondo, assumendosi le conseguenze delle proprie scelte. L’impegno è l’azione consapevole e responsabile nel mondo e Mathieu, Boris, Lola, Ivich, Daniel, Brunet, tutti i protagonisti di Il rinvio, di fronte agli eventi preannunciati in quella fine del 1930, sono chiamati all’azione e alla presa di coscienza della necessità di scegliere e agire.

Alberto Giacometti, L’uomo che cammina (1960)

Il rinvio, come l’intera produzione sartriana, è dunque un’analisi profonda della condizione dell’uomo, quell’uomo che è simile alle figure di Alberto Giacometti (1901-1966): esili, sole e apparentemente fragili, incarnazioni dell’angoscia e della loro vulnerabilità di fronte al vuoto e all’infinito di un mondo senza un senso predefinito. Figure però sempre in movimento verso il futuro, in un ininterrotto divenire attraverso le scelte con cui “inventano” la loro strada e il senso del loro essere nel mondo. D’altra parte, come Sartre ribadirà nella conferenza L’esistenzialismo è un umanismo, tenuta a Parigi il 29 ottobre 1945: «L’uomo non è altro che ciò che si fa». Un concetto da tener sempre presente davanti alla nostra piccola o grande malafede quotidiana nel confrontarci con gli eventi del mondo.

La materia immateriale

Colpo di scena 09.03.2023, 13:30

Contenuto audio