Difficile affermare che un libro sulla guerra sia un libro bello. Eppure la letteratura ha anche questo privilegio: rendere bello il male. Al punto che non pochi capolavori della narrativa moderna e contemporanea hanno come scenario la guerra: basti pensare a Guerra e pace o a La condizione umana o a La guerra della fine del mondo.

Letteratura e guerra (approfondimenti radiofonici, RSI 2016)

Contenuto audio

"Guerra della fine del mondo" di Mario Vargas Llos (1./5)

Blu come un'arancia 20.06.2016, 18:20

"Cercando l’Imperatore" di Roberto Pazzi (2./5)

Blu come un'arancia 21.06.2016, 18:20

"Io, Marcos", il pamphlet del Subcomandante (3./5)

Blu come un'arancia 22.06.2016, 18:20

"Il generale dell’armata morta" di Ismail Kadaré (4./5)

Blu come un'arancia 23.06.2016, 18:20

"Guerra infinita" di Giulietto Chiesa (5./5)

Blu come un'arancia 24.06.2016, 18:20

C’è però anche un giornalismo «narrativo» a cui non fa difetto il racconto della morte e del male. E quando il giornalismo si coniuga con la letteratura i risultati possono essere stupefacenti. Pensiamo ai saggi-racconto di Kapuściński, alle opere giovanili di Terzani, alla Fallaci di Un uomo o alle straordinarie ricognizioni abissine di Montanelli.

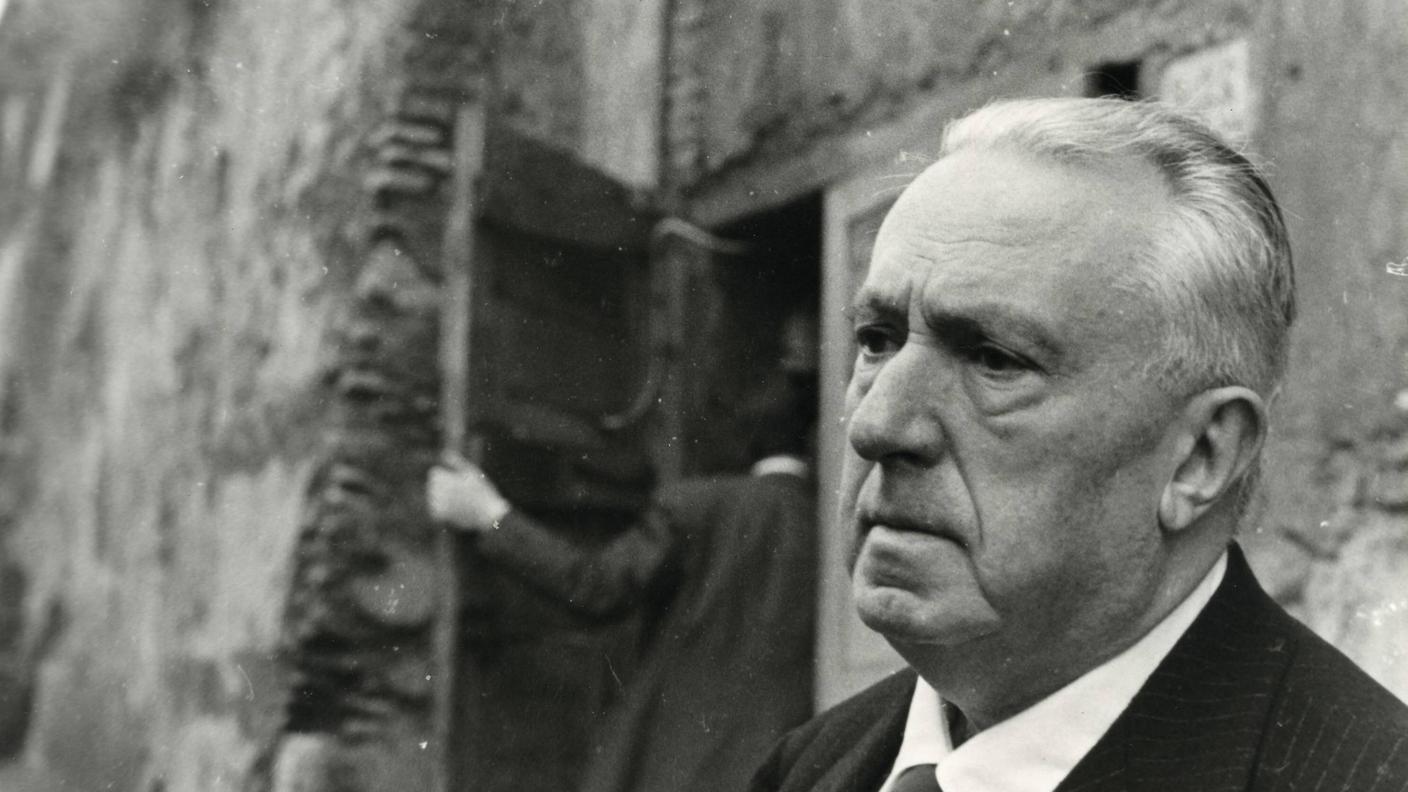

Ma un testo mi pare meritare un’attenzione ancora più meticolosa: la raccolta di reportage di Goffredo Parise dal Vietnam, dal Biafra, dal Laos e dal Cile, intitolata Guerre politiche. Un testo che malgrado l’aridità del titolo è di una vivacità e immediatezza descrittiva impressionanti.

Certo, Parise non è stricto sensu un giornalista, quelle cronache dal fronte e dalla morte non possono sicuramente venire rubricate come mere corrispondenze. Eppure in Guerre politiche abbiamo precisamente la misura di cosa si potrebbe intendere per narrativa «giornalistica» o per giornalismo «narrativo», e pertanto intuire che cosa andrebbe riconosciuto come compito essenziale del cronista: rendere «bello» il male.

In questa impresa Parise è forse un maestro senza eguali, come nel ricondurci in genere all’essenziale della nostra vita. Egli infatti aderisce, partecipa, non osserva soltanto gli eventi da una balconata di albergo o da una parvenza di trincea a beneficio di un TG. Egli è parte in causa di quanto sta accadendo e ha anche una sua posizione morale sul suo significato. Non è passivo, non è contemplativo, non è oggettivo, non crede nel mantra dell’equidistanza. Egli patisce quanto descrive esattamente come i personaggi che descrive.

Così scopriamo la guerra dall’unica angolatura in cui i suoi orrori si palesano nel proprio farsi quotidiano e ci accorgiamo che la sua realtà trascende ampiamente i dati giornalistici – quanti morti, quanti aerei, quanti chilometri conquistati al nemico – mostrandosi nell’immediatezza che solo una partecipazione empatica da romanziere può testimoniare.

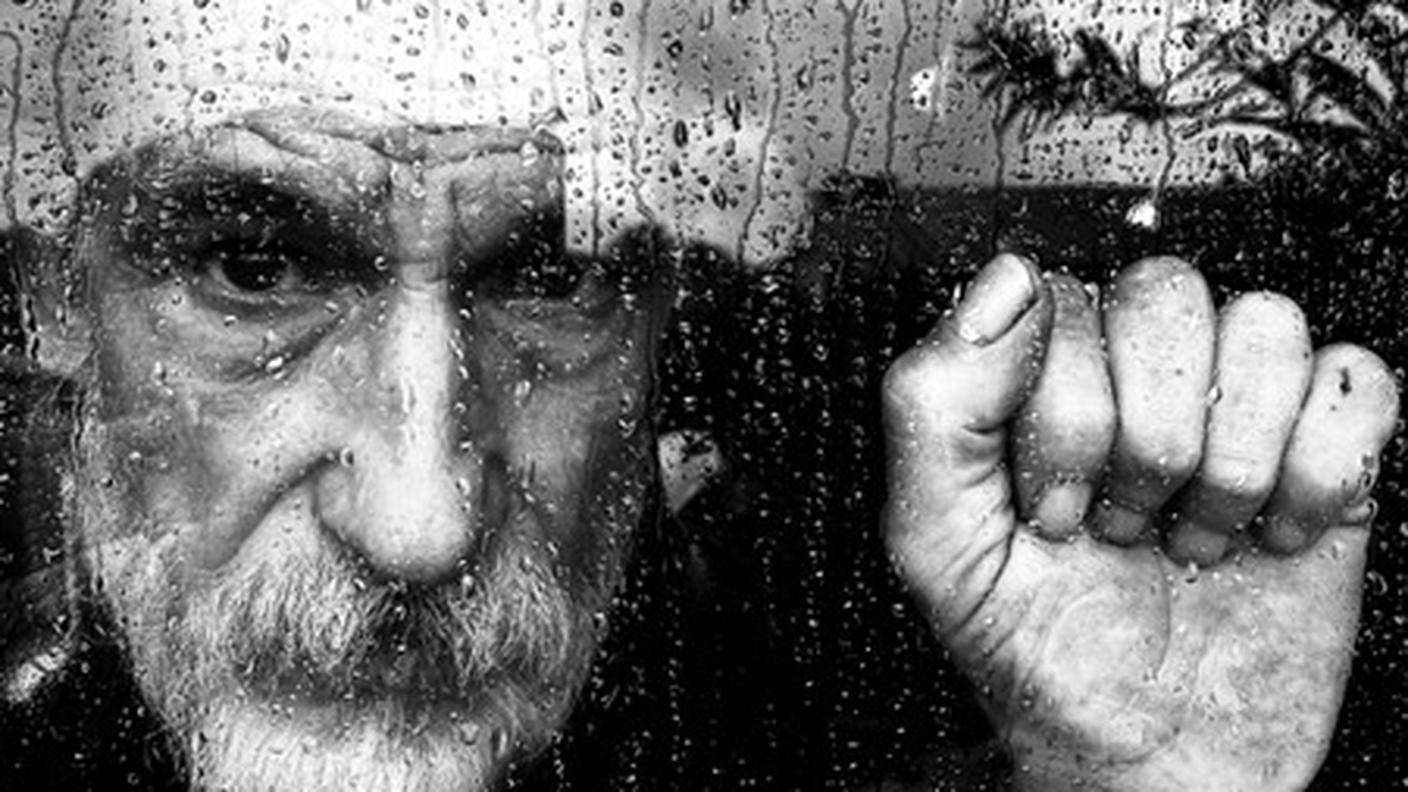

E cosa rivelano infine tale partecipazione e tale immediatezza? Innanzitutto che le vere e sole vittime dei conflitti sono i popoli e che nel consumarsi di ogni bellum qualcuno sembra sempre potervi scampare: i potenti. Gli ignari, gli ultimi, i derelitti senza risorse né orizzonti di fuga, la povera gente non conosce della guerra se non il lato perdente.

Vale per il Biafra, per il Vietnam, per il Laos, per il Cile. Vale ovunque. Chi perde una guerra è sempre il popolo. Chi la vince è sempre – sia da una parte che dall’altra – chi del popolo non si cura: il potere.

Un ritratto di Allende appare dunque come una ipostasi di tutte le considerazioni astratte su questo tema. Scrive Parise: «Gli avvenimenti politici e le azioni militari che hanno distrutto in poche ore e il suo governo e la sua persona fisica hanno distrutto anche i sogni e le speranze di quel popolo ma, come sempre accade, non hanno affatto distrutto l’idea di quei sogni e di quelle speranze, che ha assunto invece maggiore grandezza. Allende fu un uomo, un socialista dell’Ottocento, disordinato, poetico, debole e poco reale che un popolo dell’Ottocento avrebbe amato e seguito: allo stesso modo il popolo cileno lo amò e seguì».

Si tratta soltanto di uno dei tantissimi estratti che si potrebbero ricavare da Guerre politiche. Ma è emblematico di come in poche righe, anzi in poche parole, un romanziere sappia conferire al giornalismo la potenza di una macchina da presa fisica e sentimentale sulla realtà. Così vale per ogni spaccato di guerra che Parise attraversa e con cui personalmente si confronta: politica, sociologia, statistica ed etica si saldano sempre in una narrazione che esalta ciascuna senza esserne né succube né estranea. Il mondo reale e il male che lo connota diventano «belli» perché si mostrano nella loro incontrovertibile verità storica.

Chiedere di più a un cronista è quasi impossibile.