Uno dei temi fondamentali dell’opera di Max Frisch -a partire dai tardi anni Quaranta e soprattutto dopo la pubblicazione del grande romanzo Stiller nel 1954- è riconducibile al concetto (ma forse sarebbe più corretto parlare di sentimento) della “patria”, la Heimat. Si tratta di un sentimento che Frisch ha vissuto con particolare intensità e ha circoscritto e declinato in numerose variazioni, principalmente nelle opere narrative ma anche nel teatro e negli interventi pubblici, sempre lontani da una lettura conciliante e per così dire “acquisita” dell’esistente.

Questa dimensione della sua realtà umana e poetica (anche in quanto scrittore di lingua tedesca) è stata colta in maniera molto penetrante da Cees Nooteboom, che nel volume autobiografico 533 - Il libro dei giorni gli ha dedicato un preciso quanto affettuoso ritratto e ha scritto tra l’altro: «Ci sono problemi locali, peculiarità e intimità di cui non si sa niente. Per la generazione di Frisch c’era poi anche altro: la Svizzera non aveva partecipato alla guerra, i suoi abitanti non avevano condiviso la persecuzione o l’indifferenza, il giusto o lo sbagliato, l’esilio o il non esilio. Tuttavia per uno scrittore svizzero il suo grande vicino, con la sua lingua potente, è sempre stato una sfida e una presenza». Il che è verissimo, perché per Frisch la Heimat si è sempre identificata in primo luogo con l’appartenenza linguistica e la ricerca di un radicamento all’interno di una simile appartenenza.

Nel gennaio 1974, ad esempio, in occasione del conferimento della massima onorificenza letteraria elvetica, il “Gran Premio Schiller”, Frisch si chiede fino a che punto sia possibile ravvisare nella Svizzera una patria. Non trova risposte del tutto soddisfacenti, e allora cerca di individuare altre possibili patrie. Una di queste patrie possibili è rappresentata da Berlino, come emerge da un passo particolarmente rivelatore del discorso: «Patria. Dove questo concetto si intensifica: a Berlino, quando per settimane vedo il muro da entrambe le parti. Il suo zig-zag attraverso la città, filo spinato e cemento armato, e sopra il tubo di cemento, la cui rotondità non offre appigli al fuggiasco. Da una parte e dall’altra lo stesso tempo atmosferico e quasi la stessa lingua. La patria rimasta, la patria difficile. E l’altra, che non sarà più una patria».

Ma perché proprio Berlino? La risposta, prima ancora che in Frisch, la si può trovare in Carlo Levi, che nel 1958 (tre anni prima della costruzione del muro) aveva compiuto un lungo viaggio in Germania, poi raccolto nel libro La doppia notte dei tigli, e aveva perfettamente individuato l’essenza della città divisa, cifra simbolica della crisi dell’intera civiltà: «La stessa alienazione fondamentale si manifesta, in modi opposti, nell’una e nell’altra Berlino, patetiche sorelle dell’interna servitù. Esse stanno l’una in faccia all’altra e rivaleggiano in ogni cosa, ma con linguaggi diversi; e, identiche e difformi, si rispecchiano; quella che l’una fa, l’altra non fa. Questi mondi dimezzati si guardano con occhi torbidi, si confrontano come due campioni di civiltà diverse, senza possibile contatto, ma sono campioni dello stesso tessuto. Chi li guardi senza la loro arbitraria e fittizia ferocia, si accorge che proprio in quell’arbitrio, in quella ferocia, in quell’insistenza, in quella disperazione, essi sono identici».

E’ precisamente per questo motivo che Frisch sceglie Berlino. Nei primi anni Settanta, la città divisa e percorsa dal muro come da una cicatrice era un luogo dalle forti connotazioni simboliche e la vera e propria capitale del mondo tagliato in due dalla guerra fredda. Ecco quindi che nel febbraio 1973, obbedendo per l’ennesima volta a quella sorda e insistente irrequietezza che lo portava a cercare posti sempre nuovi nei quali tentare di radicarsi, Frisch si trasferisce con la seconda moglie Marianne a Berlino Ovest in una casa della Sarrazinstrasse, nel quartiere residenziale di Friedenau, non lontano dall’aeroporto di Tempelhof. Nei quasi sette anni trascorsi a Berlino, Frisch tenne un diario per il quale pose un divieto di pubblicazione della durata di venti anni dopo la morte. Trascorso questo periodo, un’ampia scelta (molte parti sono state tralasciate per motivi di privacy e ci si è limitati al periodo 1973-1974) è stata pubblicata dal suo editore storico, Suhrkamp di Berlino.

Berlino come patria? Come sempre in Frisch, le domande sono più importanti delle risposte, che spesso non ci sono oppure si profilano in maniera molto vaga. Le prime pagine del diario berlinese sembrano fornire l’idea di un possibile radicamento anche fuori dall’odiamata Svizzera. Ma non è del tutto così: straniero anche a Berlino come ovunque, lo scettico Frisch - esattamente come Carlo Levi quindici anni prima- riesce a cogliere nella città divisa il tratto distintivo della condizione umana nell’epoca della guerra fredda, riflettendo su se stesso e sul mondo circostante. Ecco cosa scrive a fine febbraio 1973, poco più di due settimane dopo il trasferimento: «Berlino: sensazione di vuoto, le strade ampie, è piacevole viaggiare con l’automobile. Quando si scende per andare a piedi, si ha dappertutto la sensazione che Berlino non sia qui. Malgrado la loro larghezza, sono strade assolutamente secondarie che non conducono nemmeno verso un centro ma al massimo in zone più chic; banche e ristoranti (internazionali) non fanno un centro. Si fa qualcosa contro la sparizione dalla storia».

Berlino, per Frisch, è anche una città di amicizie e frequentazioni con altri scrittori: Christa Wolf, Günter Grass, che nelle pagine del diario appare piuttosto in chiaroscuro, e soprattutto Uwe Johnson, esule della Repubblica democratica tedesca, che mostra a Frisch la Berlino più segreta e autentica e lo conduce in luoghi dove la presenza del muro, se mai possibile, è ancora più ingombrante e dolorosa. Ad esempio l’enclave di Steinstücken, dove Frisch e Johnson con le relative mogli si recano in una piovosa domenica di marzo del 1973: «Prima era totalmente separata da Berlino Ovest, adesso è unita per mezzo di un corridoio stradale; strada a doppia corsia, con una passerella pedonale, poi da entrambe le parti due metri di tappeto erboso, le pietre poste orizzontalmente a mo’ di divisorio sono il confine tra Est ed Ovest: dopo il tappeto erboso ci sono circa dieci metri di sabbia, senza piante, siamo già in territorio della Repubblica democratica tedesca, poi comincia il muro. E aldilà del muro: 15-20 metri di sabbia spianata, in modo tale da rendere visibile ogni passo, e a breve distanza le une dalle altre le lampade ad arco, per fare in modo che il buio notturno non faciliti eventuali fughe. E le torri di vedetta: almeno un fuggiasco lo si vede sempre». Anche in questo caso, si possono ravvisare alcune similitudini con le annotazioni di Carlo Levi, prima della costruzione del muro: «Il paesaggio squallido della zona nuda tra le due città si rivela in tutto il suo intrico di macerie, di strade solitarie, di cose morte e abbandonate, di nascondigli, di rifugi, di possibili agguati, come una astratta pagina di rimasugli di storia che nessuno si sia curato di riordinare».

Come negli altri diari (già nel Diario d’antepace 1946-1949, ma soprattutto nel Diario della coscienza 1966-1971), anche nel diario berlinese non manca l’autoanalisi, lucida e impietosa, spinta talora fino al masochismo, al tetro piacere di rimirarsi la piaga: «Noia di vivere. Perché per mezzo della “vita” non nasce alcuna nuova esperienza. Quando si arriva a fare esperienze: solo per mezzo della scrittura». Oppure sul ruolo e sulla funzione dello scrittore nella società dei simulacri, due aspetti sui quali Frisch non ha mai smesso di riflettere: «Deformazione a causa della scrittura come professione: un fantoccio dell’opinione pubblica. Come se si vivesse per dire qualcosa. Ma a chi?». E infine non può mancare l’altro grande tema del passare del tempo, delle cose che si perdono, della biografia personale come infinito e irreversibile gioco delle possibilità, della vecchiaia e la morte: «Di tanto in tanto mi stupisco al pensiero che compirò 62 anni. Nessuna sensazione corporea del fatto che nel giro di pochi anni sarà tutto finito. Come quando si guarda l’orologio: è già così tardi?». Resta allora da chiedersi se abbia ancora senso scrivere, e la risposta è ben poco incoraggiante: «Il guardiano di un faro che non è più in servizio. Prende nota delle navi che passano, perché altrimenti non sa cosa fare».

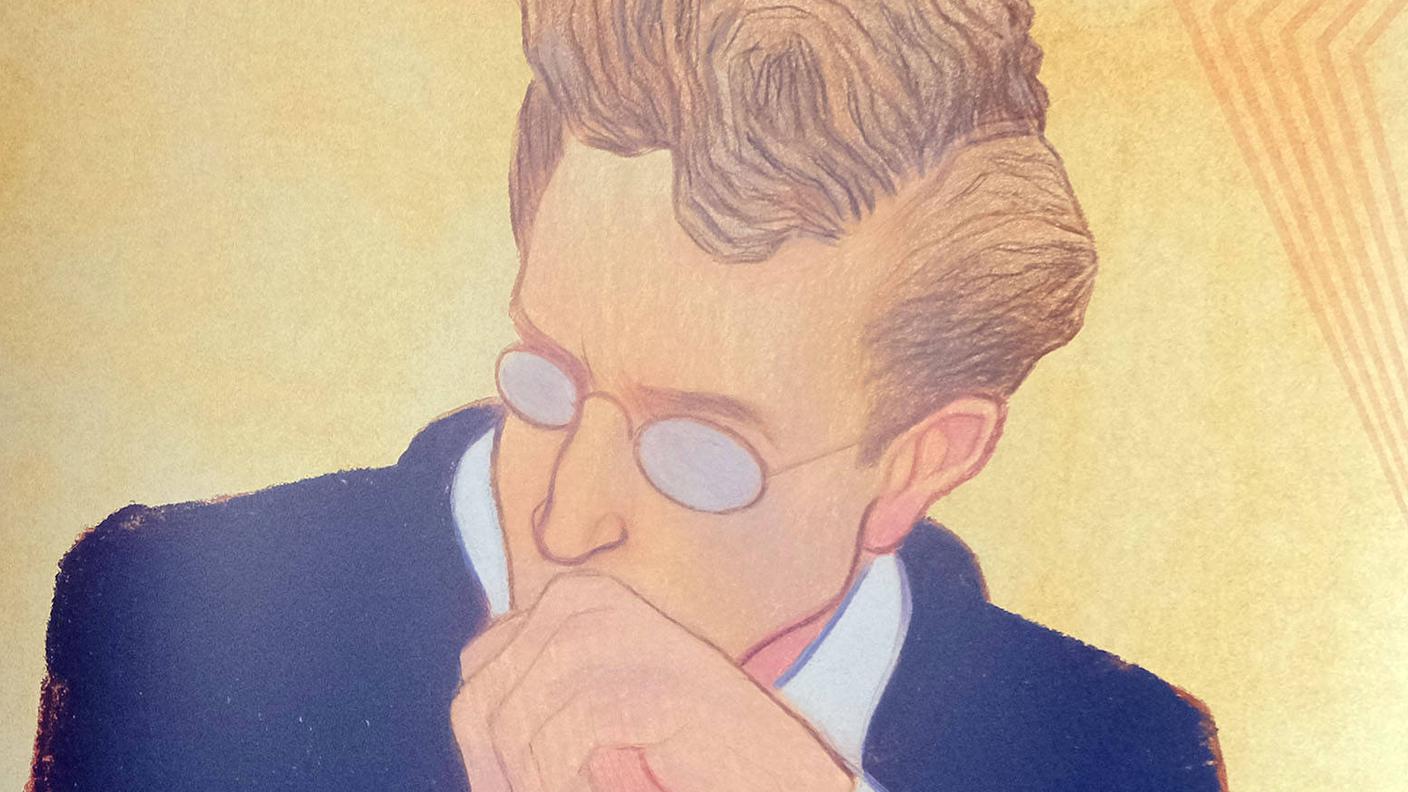

Max Frisch nel centenario della nascita

RSI Cultura 08.08.2016, 10:44

L’idea della vita come Spiel nel duplice significato di “recita” e “gioco” delle possibilità (Was wäre, wenn…, “Cosa sarebbe, se…”) torna anche nelle pagine distopiche, forse le più belle dell’intero diario e davvero degne di un grandissimo scrittore, nelle quali Frisch immagina la propria città natale, la ricca e opulenta Zurigo, percorsa e divisa da un muro. E’ la parte iniziale del diario del 1974, che si apre in questo modo: «La Bahnhofstrasse, nota per essere la vetrina del nostro benessere, appartiene a Zurigo Ovest. Parte dal lago e finisce dove c’è il muro. La vecchia stazione centrale, che un tempo era lo sbocco architettonico di questa strada, oggi appartiene a Zurigo Est. Per noi è irrilevante ciò che i vincitori hanno pensato a suo tempo, quando hanno tracciato il percorso di questo muro. Ormai questo muro c’è e basta. La storia è storia, e condiziona la nostra quotidianità da una parte e dall’altra. Perché, ad esempio, il Lindenhof (un’altura nella città vecchia con resti romani) appartiene a Zurigo Est, eppure lo si può raggiungere solo col Weidling (un tipo di barca a remi medievale) come enclave a Zurigo Ovest, circondato dal filo spinato? I ponti sulla Limmat ci sono ancora tutti. Taluni stranieri, se hanno il permesso, li possono attraversare. Noi naturalmente no. E poi raccontano come stanno le cose dall’altra parte. Alla fine non lo si vuol neanche più sapere».

E alla fine rimane Max Frisch

Geronimo 20.11.2019, 11:35

Contenuto audio

Ma il filo conduttore rimane comunque Berlino, soprattutto la parte orientale della città, dove Frisch si reca spesso per incontrare amici e conoscenti, per vedere, osservare, per capire o tentare di capire come sia la vita drüben, “dall’altra parte”. Le sue polemiche e puntute riflessioni sul falso socialismo che c’è ad est e il simulacro della libertà venduta come autentica dal capitalismo dell’ovest sembrano riferirsi a un’epoca ormai passata e consegnata ai libri di storia, ma in realtà sono molto attuali. Perché il simulacro della libertà sembra ormai diventato l’unico e incontestabile feticcio planetario: «Amici della Repubblica democratica tedesca, a voi va bene, potete parlare dell’estero capitalista. Noi non possiamo parlare dell’estero socialista. Perché non esiste. Ciò che si vede al momento nei paesi che si definiscono socialisti: burocratismo con fraseologia socialista, capitalismo di stato senza la benché minima partecipazione della base».

Anche nel diario berlinese, come in altre opere, Frisch ha cercato un punto di raccordo tra questi due estremi, senza mai trovarlo. La sua eredità, e l’attualità della sua opera, stanno proprio in questa sintesi fatalmente mancata, che nelle pagine berlinesi si profila con particolare evidenza e parla alla nostra sensibilità da una vicinissima e vibrante lontananza. Forse quell’epoca non è ancora finita, le sue ombre si allungano su un presente sempre più opaco. Non è ancora tempo di consegnarla ai libri di storia: «Anche nei paesi capitalisti il parlamentarismo non costituisce alcun effettivo controllo. Lo sappiamo. Per democrazia intendo ciò che la parola significa e oggi nel mondo non esiste. Base senza partecipazione».