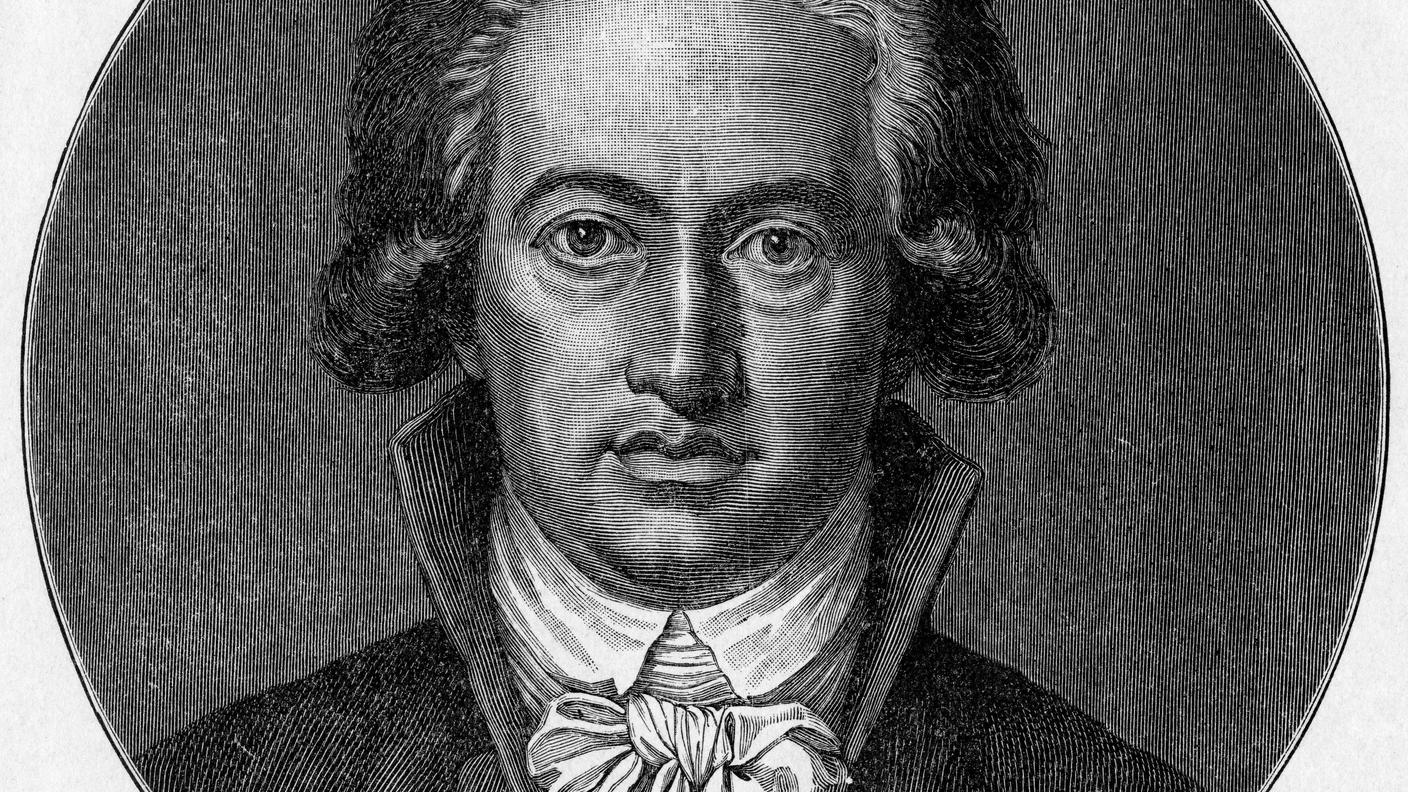

Si è sempre “figli” di qualcuno, ovviamente, ma talvolta può anche capitare di essere “padri” di qualcuno. Per comprendere e circoscrivere il Viaggio per l’Italia di Johann Caspar Goethe – padre di Johann Wolfgang, futuro autore del Faust e del Viaggio in Italia – si può quindi operare una sostanziale variazione sul titolo di un celeberrimo romanzo di Dumas père. Non tanto “vent’anni dopo”, ma piuttosto “cinquant’anni prima”. Quarantasei, per l’esattezza: dal 1740 al 1786, quasi mezzo secolo che separa non soltanto il viaggio italiano del padre da quello del figlio, ma anche due epoche, due modi di viaggiare e osservare la realtà.

Sul biennio trascorso in Italia dal figlio Johann Wolfgang, dal 1786 al 1788, si sa moltissimo, non solo in virtù del Viaggio in Italia, il celeberrimo resoconto pubblicato in tre volumi tra il 1816 e il 1829, ma anche perché le esperienze vissute nel lungo itinerario dal Brennero alla Sicilia sono state reinventate letterariamente in quasi tutte le opere successive: dalla Metamorfosi delle piante (l’utopica ricerca della Urpflanze, la “pianta originaria”) alle Elegie romane (l’amour-passion per la bella e generosa Faustina), dagli Epigrammi veneziani (le gondole nere, simili a bare, la laguna e il senso di morte e decadenza, poi ripreso e svolto da Thomas Mann) al Wilhelm Meister (il canto di Mignon sul “paese dove fioriscono i limoni”) fino al secondo Faust, che sarebbe semplicemente impensabile a prescindere dal decisivo incontro con l’Italia del classicismo, propaggine della grecità e luogo fondante della Vita, dell’Arte e della Storia.

Il teatro tedesco fino a Goethe

RSI Cultura 06.01.2020, 10:04

Si sa poco, invece, del Viaggio per l’Italia, il resoconto degli otto mesi che il padre Johann Caspar trascorse nella Penisola all’età di trent’anni, dall’8 febbraio al 20 agosto 1740, nove anni prima della nascita di Johann Wolfgang. Nato nel 1710 a Francoforte sul Meno da una ricca famiglia borghese, il giovane Johann Caspar aveva studiato giurisprudenza a Lipsia e poi aveva svolto il praticantato a Ratisbona e Vienna. Prima di entrare nella cosiddetta “serietà della vita” (che il figlio definirà poi “la prosa del mondo”), Johann Caspar aveva deciso di prendersi un periodo di totale libertà e di consacrarlo ai paesaggi e alle meraviglie artistiche dell’amatissima e “irrinunciabile” Italia (la definizione è sua). All’epoca si chiamava Kavalierstour: era il viaggio in virtù del quale i giovani nobili e i rampolli della borghesia colta portavano a termine la propria formazione, prima di dedicarsi agli uffici politici e diplomatici, oppure al commercio. A differenza del figlio, che viaggerà per “ritrovare” se stesso in luoghi già “trovati” nell’immaginazione, babbo Goethe è infatti il tipico illuminista che viaggia per istruirsi e sviluppare il pensiero razionale.

È anche per questo motivo che l’itinerario del padre presenta alcune sostanziali differenze rispetto a quello poi seguito dal figlio. Johann Caspar entra in territorio italiano provenendo da Vienna – e non dal Brennero, come Johann Wolfgang –, non si spinge fino in Sicilia, giudicata troppo esotica e pericolosa per un «viaggiatore forastiere», e segue un percorso ellittico da Venezia a Venezia, passando all’andata per il Delta del Po, l’alto Adriatico, Rimini, Pesaro, Fano (dove sosta a lungo sull’arenile, raccoglie pietre e conchiglie e si rafforza nella convinzione, poi ripresa dal figlio, secondo la quale c’è una stretta connessione tra i tre strati della natura), Ancona e Loreto fino a Napoli, che costituisce il punto più meridionale e il culmine del viaggio (per il figlio, invece, il culmine sarà rappresentato dalla Sicilia e dal secondo soggiorno romano). Le tappe del ritorno verso nord sono invece Roma (che trova invasa dalla «sporcheria»), Siena, Livorno, Pisa e Firenze, l’appennino tosco-emiliano infestato di briganti, di nuovo l’alto Adriatico e infine Venezia, dove Johann Caspar si trattiene alcuni giorni per assistere alla Festa del Redentore e poi prosegue per Milano, Torino e Genova, da dove infine entra in territorio francese.

A differenza del figlio, che nella tarda primavera del 1788 aveva compiuto buona parte del viaggio di ritorno a bordo del Lindauer Postbote, la leggendaria diligenza che collegava Milano a Lindau sul Lago Bodanico passando per Chiavenna, Coira e la Valle del Reno, il padre ignora completamente la zona di confine tra Italia e Svizzera ma in compenso dedica molte pagine a Milano, che visita nella settimana dal 2 al 9 agosto ammirando in particolare il Duomo e descrivendo in maniera molto precisa la Colonna Infame di Porta Ticinese (poi abbattuta nel 1778), la cui famigerata storia venne raccontata circa un secolo dopo da Alessandro Manzoni.

Goethe non muore

Laser 12.11.2019, 09:00

Contenuto audio

Ma non ci sono soltanto il Duomo e la Colonna Infame nelle sue pagine milanesi, perché la città, per quanto non paragonabile «con altre belle città italiane», presenta comunque «molte belle cose», e poi «è da maravigliarsi che dopo tante sciagure d’assedii sofferti ed in specie per essere stato quattro volte distrutto affatto e saccheggiato, si sia rimesso nel presente stato». Certo, «le sue strade sono storte e strette e le case, come anche i palazzi provveduti di finestre di carta, il che fa un cattivo aspetto in una gran città» che è «popolatissima, contenendo più di 300mila anime», e i cui abitanti «in genere, per le differenti visite degli Spagnoli, Francesi e Tedeschi, hanno acquistato differenti maniere di vivere». Non è ancora la Milano di Stendhal, ma poco ci manca.

I solecismi contenuti nelle frasi appena citate, che a prima vista sembrerebbero il prodotto di una cattiva traduzione, meritano di essere considerati con benevolenza e perfino con schietta ammirazione, perché costituiscono uno dei motivi principali del fascino di un’opera come il Viaggio per l’Italia. A differenza del figlio, infatti, che conosceva benissimo la lingua italiana ma dopo qualche esitazione, oltrepassata Rovereto, si decise per la lingua madre («l’antipatico tedesco», la definizione è sua), Johann Caspar scrisse il proprio resoconto in italiano, vantandosi giustamente nell’introduzione di «essere forse il primo che offerisce una descrizione intiera di tutta l’Italia nella lingua del paese stesso». Il suo resoconto, strutturato in forma di carteggio sul modello delle Lettere persiane dell’amatissimo Montesquieu, è formato da quarantadue lettere indirizzate dall’io-narrante, che si firma sempre “umilissimo servo”, a un destinatario fittizio di rango superiore: “Signore mio stimatissimo”.

È difficile dire con certezza se il Viaggio per l’Italia fosse inizialmente pensato per la pubblicazione. Comunque sia, la stesura del manoscritto, basata sugli appunti presi durante il viaggio, risale a un periodo molto posteriore, situabile pressappoco negli anni 1752-55, quando Johann Caspar aveva assunto l’ex frate pugliese Antonio Giovinazzi per insegnare l’italiano ai due figli Johann Wolfgang e Cornelia e si era servito della sua assistenza nella redazione del resoconto. La presenza di Giovinazzi e il suo aiuto nella stesura del Viaggio per l’Italia sono attestati anche nel periodo compreso tra il 1759 e il 1762, mentre per la revisione conclusiva, che ebbe luogo con ogni evidenza nel 1771, fu ingaggiato un secondo italiano, tale Giovanni Pietro Di Lucca, con lo scopo di perfezionare il testo ed emendarlo il più possibile da eventuali difetti grammaticali e ortografici.

È lecito desumere che il Di Lucca non fu all’altezza del compito assegnatoli, perché il testo definitivo contiene non poche incongruenze nel lessico, nella grammatica e soprattutto sul piano della sintassi, che spesso è più tedesca che italiana. Ma forse è meglio così, perché è proprio dallo sforzo, non sempre riuscito, di esprimersi nella lingua del paese amato e visitato che si può apprezzare l’infinita passione di babbo Goethe per l’Italia “irrinunciabile”. Ci penserà il figlio a scrivere un resoconto sintatticamente e grammaticalmente impeccabile, con pagine di cristallina purezza. Ma lo scrive in tedesco, e poi si chiama Johann Wolfgang Goethe.

Johann Caspar muore nel 1782, all’età di settantadue anni, senza che il manoscritto venga pubblicato. Il figlio lo porta con sé alla Corte di Weimar e lo custodisce fin troppo gelosamente, dal momento che Il viaggio per l’Italia vede la luce soltanto nel 1932, nel centenario della morte di Johann Wolfgang, quando viene dato alle stampe in versione integrale dal germanista Arturo Farinelli per conto della Reale Accademia d’Italia. Quanto all’edizione tedesca, che in sostanza è la traduzione in tedesco dall’originale italiano, bisognerà aspettare addirittura il 1986, in occasione dei duecento anni dal viaggio in Italia di Goethe figlio. L’anniversario tondo possiede tuttavia un marcato valore simbolico e indica davvero la “durata nel mutamento”, come dice il titolo di una lirica di Johann Wolfgang, perché fissa il preciso momento nel quale padre e figlio si passano idealmente il testimone dell’anelito verso l’“irrinunciabile” Italia.

Da Viaggio per l’Italia a Viaggio in Italia

È l’Italia che il giovanissimo Johann Wolfgang – come ha raccontato in vecchiaia, nelle prime pagine dell’autobiografia Poesia e verità – aveva conosciuto per la prima volta nel soggiorno della casa sullo Hirschgraben di Francoforte, osservando estasiato le litografie di Giovanni Battista Piranesi che il padre aveva portato da Roma: «Ogni giorno vedevo piazza del Popolo, il Colosseo, piazza San Pietro, la basilica, Castel Sant’Angelo e altro ancora. Queste immagini esercitarono su di me un effetto profondo, e mio padre, di solito così laconico, ebbe più volte la compiacenza di fornirmi una descrizione del soggetto. La sua predilezione per la lingua italiana e per tutto ciò che aveva a che fare con quel paese era molto pronunciata. Passava buona parte del suo tempo sul resoconto di quel viaggio, scritto in italiano, che copiava e redigeva di suo pugno, fascicolo dopo fascicolo».

La passione paterna viene quindi ereditata dal figlio, che la rimodella e stilizza fino a trasformarla nell’esperienza fondante della propria vita. In tutti i grandi scrittori c’è infatti un “libro originario” che spiega e riassume tutto il resto, esattamente come la Urpflanze, la tanto favoleggiata “pianta originaria” che secondo Johann Wolfgang avrebbe spiegato non solo l’esistenza e la morfologia delle altre forme vegetali, ma anche l’intero sistema della natura, regolato dalla compresenza degli opposti. E’ per questo motivo che proprio nel caso di Goethe figlio il “libro originario”, che rievoca l’“esperienza originaria” della sua vita e contiene anche la concreta quanto vana ricerca della “pianta originaria”, è particolarmente facile da individuare. Non si tratta del Faust, l’“occupazione principale” alla quale Goethe si è consacrato per oltre sei decenni. Si tratta invece del Viaggio in Italia.

Johann Wolfgang Goethe: Werther sul lago

Blu come un'arancia 03.10.2016, 20:20

Contenuto audio

La maturazione dell’idea è piuttosto lenta, ma la decisione è repentina. Il 3 settembre 1786, il quasi quarantenne Johann Wolfgang lascia improvvisamente Weimar, punta verso il Brennero e fa il suo ingresso nella Penisola, dove rimarrà senza interruzioni poco meno di due anni, con un duplice soggiorno a Roma, una prolungata sosta a Napoli e l’appendice costituita dall’avventuroso viaggio in Sicilia (dal 2 aprile al 13 maggio 1787, praticamente in incognito e senza lettere commendatizie) insieme al pittore paesaggista Heinrich Kniep, a dorso di mulo, da Palermo a Messina, con tappe a Segesta, Alcamo, Castelvetrano, Agrigento, Caltanissetta, Castrogiovanni (l’antica Enna), Catania e Taormina.

Da Venezia a Firenze (con una sosta brevissima) passando per Verona, la Vicenza dell’amatissimo Palladio, Padova, Ferrara, Bologna, fino a Roma, Napoli e infine la Sicilia, Johann Wolfgang in Italia ritrova se stesso e ha l’impressione, per la prima volta, di «essere nel mondo come a casa propria, e non in prestito o in esilio». È molto rivelatrice, in questo senso, la prima annotazione dopo l’arrivo a Roma, tutta modulata sulle affinità lessicali e le sfumature semantiche dei verbi tedeschi “finden” (“trovare”) e “vor-finden” (“ritrovare”, dove il prefisso “vor” rimanda anche a qualcosa che si era già trovato nell’immaginazione): «Tutto ciò che conoscevo da lungo tempo è ora davanti a me; ovunque vado, trovo cose che mi sono note in un mondo nuovo; tutto è come me l’ero immaginato, ma al tempo stesso è tutto nuovo. Non ho avuto alcun pensiero assolutamente nuovo, non ho trovato nulla che mi fosse del tutto estraneo; ma i vecchi pensieri si sono fatti così definiti, così vivi e coerenti, che possono valere per nuovi».

Ma è ancora più rivelatrice la frase che apre l’appunto preso a Palermo il 13 aprile 1787: «L’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima; qui soltanto è la chiave di tutto». È una frase lapidaria ma anche piuttosto sibillina, che si può spiegare col fatto che la Sicilia, per Goethe, rappresenta il punto di massima vicinanza con la grecità classica, quindi il luogo dove la dialettica di “trovare” e “ritrovare” giunge a una quasi perfetta sintesi. Una specie di “Italia originaria”, si potrebbe dire.

Ma forse, a proposito di “originaria”, c’è anche un’altra spiegazione. Alcuni giorni prima, il 7 aprile, Johann Wolfgang aveva fatto visita ai giardini di Villa Giulia, nei pressi della rada («il luogo più stupendo del mondo», dove «alberi esotici, a me sconosciuti, probabilmente d’origine tropicale, si espandono in bizzarre ramature») e aveva rivissuto un’esperienza fatta alcuni mesi prima all’orto botanico di Padova, quando la visione delle varie specie vegetali aveva risvegliato la “congettura” secondo la quale tutte le forme si sarebbero sviluppate da un’unica pianta: «È un problema che mi appare non meno profondo che vasto. Ma a questo punto della mia filosofia botanica mi sono arenato, e non vedo ancora in che modo districarmi», dice l’appunto preso a Padova.

A Palermo, invece, nell’«intensa vaporosità» dell’aria, dove tutto risalta in «nette tonalità azzurrine», Johann Wolfgang nutre la certezza di aver finalmente trovato/ritrovato la “pianta originaria”: si tratta del Ginkgo, le cui foglie bilobate costituiscono “la chiave di tutto”, perché spiegherebbero la durata nel mutamento, l’incontro degli opposti, l’«eterno gioco dell’eterno senso», come scriverà poi nel Faust. Inutile dire che l’esistenza di una “pianta originaria” non è scientificamente dimostrata. Aveva insomma ragione il suo amico Schiller, quando gli obiettò che si trattava soltanto di un’“idea”, non di una “realtà”. Ma in fondo è bello pensare che avesse maggiormente ragione Johann Wolfgang, che da parte sua aveva risposto in questo modo: «Tuttavia può farmi piacere avere un’idea senza che lo sappia. O perfino vederla con gli occhi…».

Johann Wolfgang von Goethe, "Gingo Biloba"

Colpo di poesia 31.08.2020, 22:00

Contenuto audio