Fin dai suoi inizi, da Thomas Platter in poi, la letteratura svizzera di lingua tedesca è stata caratterizzata dalla presenza di un ben preciso filone, quello della testimonianza autobiografica filtrata dalla reinvenzione letteraria. E’ un filone, ma lo si potrebbe anche definire una tradizione, che ha prodotto grandi esiti soprattutto nel Novecento, con libri-confessione quali “La collina misericordiosa” di Lore Berger, “Il cavaliere, la morte e il diavolo” di Fritz Zorn e “La madre artificiale” di Hermann Burger, coi celebri diari di Max Frisch e soprattutto con quel meraviglioso e inarrivabile “libro dell’io” che è l’intera produzione di Robert Walser. Da Platter in poi, il racconto della vita nella “Enge”, la “strettezza” intesa non solo come concreto ambiente geografico e sociale, ma anche e in senso più ampio come condizione esistenziale, ha quindi costituito -insieme alla non meno costante tensione tra lingua scritta e lingua parlata- il tratto di fondo e la peculiarità di un’intera tradizione letteraria.

Donna con fiori recisi, 1987

L’ultima esponente di questa ricca e gloriosa tradizione è stata la basilese Adelheid Duvanel (nata il 23 aprile 1936). Da questo punto di vista, la sua morte per suicidio nella notte tra il 7 e l’8 luglio 1996, all’età di sessant’anni, assume quasi un valore simbolico e costituisce una cesura, perché segna il tramonto di un approccio tipicamente elvetico alla letteratura. Se è vero, insomma, che il cosiddetto “patriottismo critico” è finito circa un trentennio fa con la morte di Dürrenmatt e Frisch, è altrettanto vero che la tradizione elvetica della testimonianza autobiografica e del costante (e quasi sempre irrisolto) rapporto tra l’io e la realtà percepita come “Enge” si è chiusa col suicidio della Duvanel. Le giovani generazioni, infatti, sembrano interessate ad altri temi. Perché la “Enge” non esiste più oppure perché non si è più in grado percepirla? La questione è aperta.

Ma chi era Adelheid Duvanel? E perché la sua morte ha significato anche la fine di un’intera tradizione? La sensibilissima Adelheid Feigenwinter, nata negli anni della “difesa spirituale del paese” in una Basilea che la sua concittadina Lore Berger aveva definito «gretta, chiusa e provinciale», proveniva da quel milieu medio-alto borghese che nel secondo dopoguerra, nella città renana ma non solo, si identificò quasi totalmente con la “Svizzera ufficiale”, paga del proprio benessere e timorosa di poterlo perdere, foss’anche in minima parte: la “Svizzera senza utopie”, come la definì velenosamente Max Frisch.

Nella sua esistenza, almeno apparentemente, non c’è nulla fuori posto: un’infanzia felice nella campagna basilese, in quel di Pratteln e poi a Liestal, studi regolari alla Scuola di arti applicate con specializzazione nel disegno per tessuti, e infine l’ingresso nel mondo del lavoro come impiegata d’ufficio e in seguito in un istituto di sondaggi. All’apparenza, tutto regolare, normale, incanalato, prevedibile, compreso il matrimonio nel 1962 con Joseph Edward Duvanel, la nascita di una figlia e una tranquilla e serena quotidianità a Basilea, interrotta soltanto da un lungo soggiorno a Formentera. All’apparenza, appunto, e non solo perché il matrimonio finirà nel 1981 e cinque anni dopo l’ex-marito si toglierà la vita. Ma per motivi più impalpabili e insieme, se mai possibile, più profondi. Perché c’è anche un abisso della normalità, o una normalità dell’abisso, perché nella vita di Adelheid Duvanel -come in quella di Robert Walser, Lore Berger, Fritz Zorn, Hermann Burger e molti altri outsider e “raté” della letteratura svizzera tedesca- c’erano un “dentro” e un “fuori” che non collimavano e potevano essere circoscritti e tematizzati solo in virtù dell’espressione artistica, nella scrittura -e nel caso della Duvanel anche nella pittura, per quanto marginalmente ma con esiti non trascurabili- intesa come confessione e terapia.

Violenza in cantina, 1960

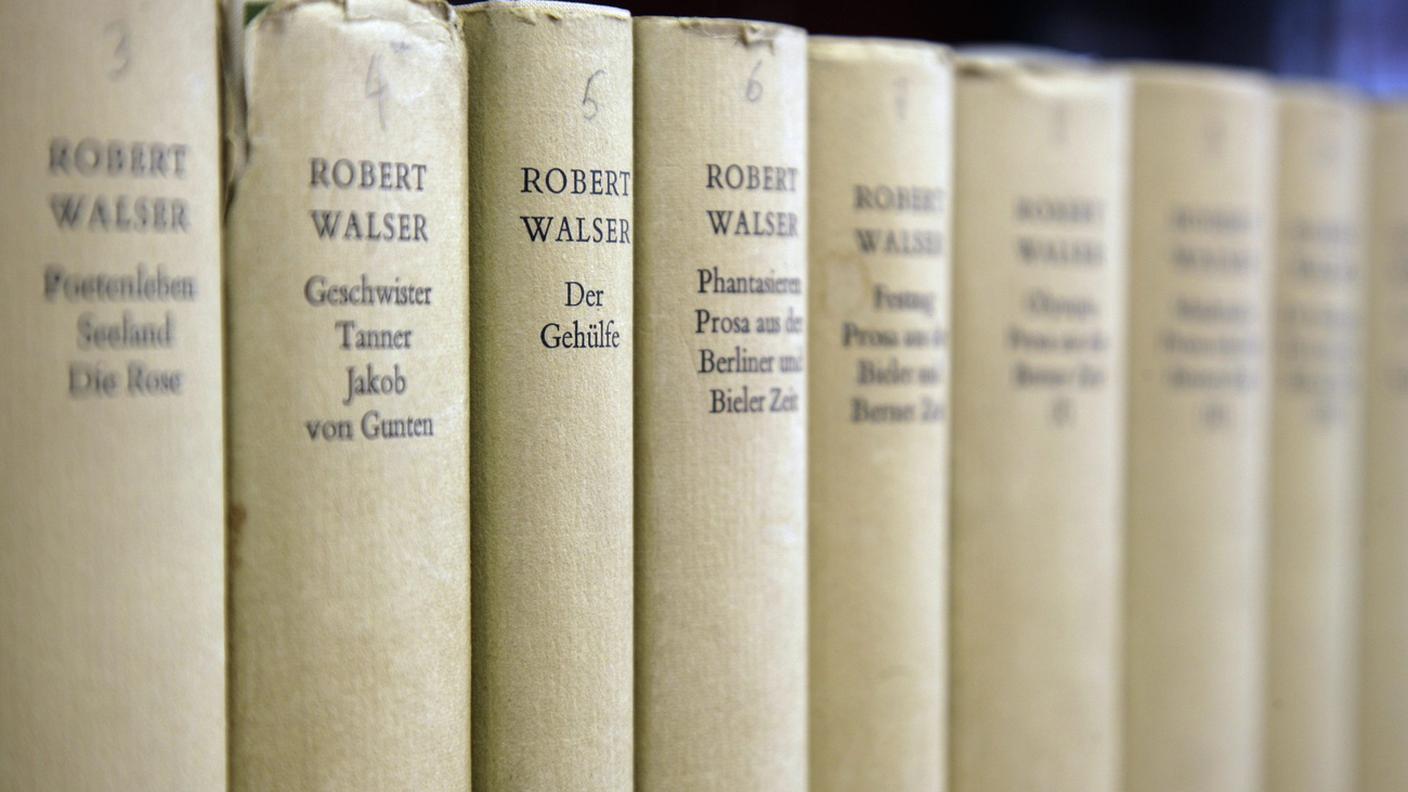

C’è chi lo ha fatto in maniera violenta ed esacerbata, come Zorn, Burger e per taluni versi anche la Berger, e chi invece, come Walser e la Duvanel, ha espresso il proprio “malaise” utilizzando per così dire accordi in minore, con una scrittura sorvegliatissima, ma con un’eco che risuona molto più profonda e penetrante. Ecco perché, esattamente come nel caso di Robert Walser, e non solo per le molte analogie stilistiche, anche per i libri di Adelheid Duvanel (i sette volumi di brevi prose pubblicati in vita, dal 1978 al 1995, ai quali va aggiunta un’antologia pubblicata postuma nel 2004) bisognerebbe forse pensare a una fascetta editoriale con la scritta “maneggiare con cura”. La Duvanel, infatti, è una scrittrice con la quale bisogna stare molto attenti, perché a una lettura superficiale sembra davvero tutto a posto: il mondo è bellissimo, ogni luogo è un idillio e non esiste nessuna “Enge”, nessuna strettezza, nessun “dentro” e nessun “fuori”.

Il costume da vedova, 1983

E invece nelle sue microstorie, anche strutturalmente molto simili ai “Prosastücke”, i “pezzi in prosa” di Robert Walser, l’idillio è solcato da crepe e fenditure dalle quali è possibile gettare lo sguardo in profondità non propriamente ospitali. La sua è insomma una normalissima e insieme abissale quotidianità, popolata di persone che si trovano ai margini della compagine sociale, esistenze alla deriva in una realtà troppo perfetta e regolata, che non offre vie d’uscita, nessuna speranza, nessun respiro, solo una ferialità senza scampo. Il tutto è restituito con piccoli tocchi, un lessico volutamente scarno e una sintassi minimale che sfociano infine nel silenzio. Lo stesso silenzio di Robert Walser, che ha trascorso gli ultimi ventitré anni di vita in una clinica per malattie mentali e in una delle sue ultime poesie, prima di posare definitivamente la penna, aveva scritto: «Non auguro a nessuno di essere come me, di sapere tante cose, di avere visto tante cose e di non avere nulla, così nulla da dire». Adelheid Duvanel ha scelto un silenzio ancora più radicale, ma anche per lei e i suoi personaggi valgono le parole che un lettore d’eccezione come Walter Benjamin aveva dedicato ai personaggi di Walser: «Hanno dietro di sé la follia, e per questo rimangono di una superficialità così lacerante, così completamente inumana, così impassibile. Se volessimo descrivere con una parola quello che essi hanno di felice e perturbante, potremmo dire che sono tutti “guariti”». Resta da intendersi, ovviamente, cosa si intende per “guariti”. Ma questa, oltre che la fine di una tradizione, è tutta un’altra storia.