Non c’è niente di più pigro e più facile (e in fondo ipocrita) che normalizzare un autore definendolo “outsider” o peggio ancora “irregolare”. “Irregolare” rispetto a quale “regola”? “Outsider” (per non dire dell’ancora più insopportabile “scomodo”) rispetto a quali comodità e centralità del consorzio asseritamente civile e letterario?

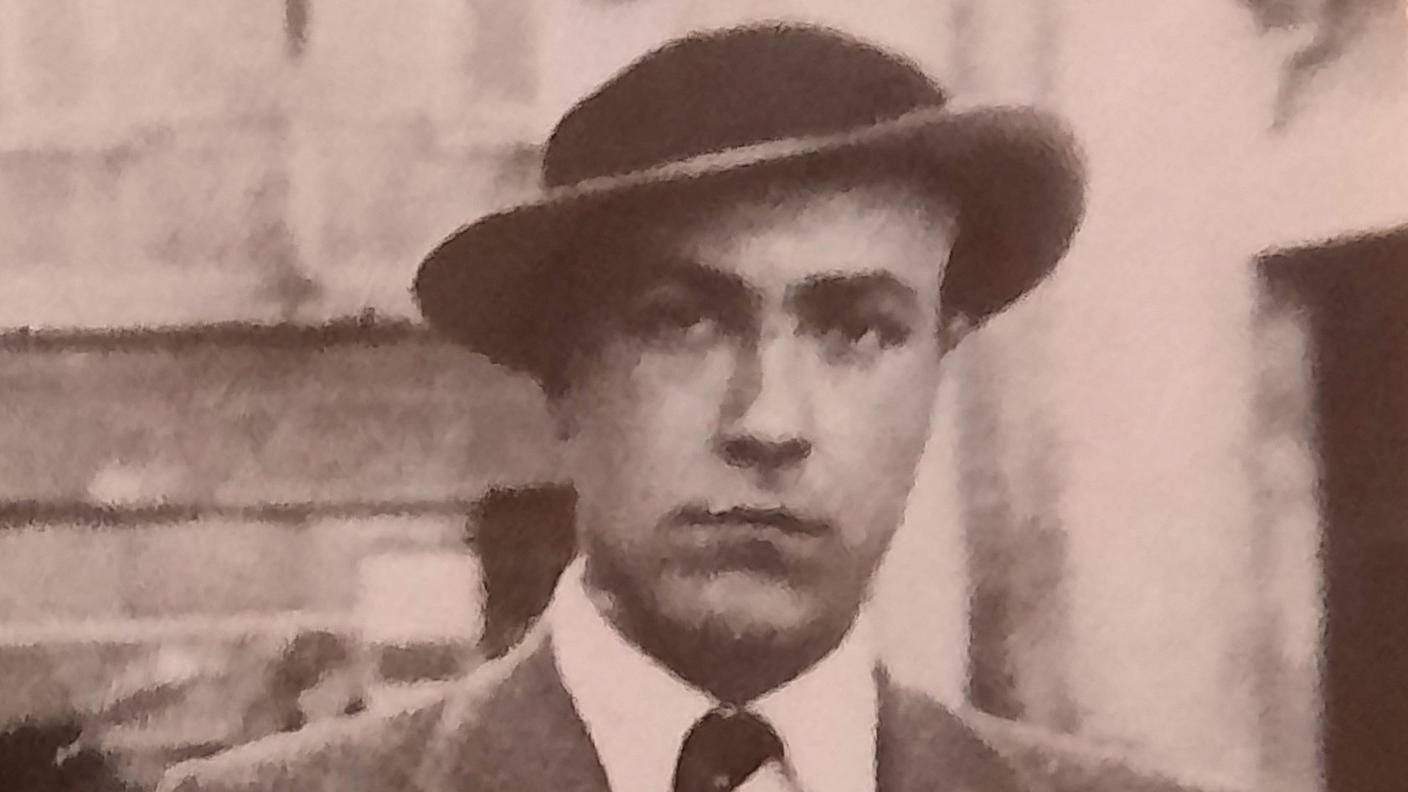

La premessa è indispensabile per avvicinarsi all’opera del modenese Antonio Delfini, nato nel 1907 e morto nel 1963, troppo spesso definito “irregolare” e “outsider”, che ancora oggi, a quasi sessant’anni dalla scomparsa, rimane una delle figure più strane e felicemente inclassificabili della letteratura italiana del Novecento.

C’è un esempio che spiega molto bene fino a che punto Delfini sia stato e rimanga inclassificabile. Oltre che delle bellissime e urticanti “Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo”, di straordinari racconti, di innumerevoli abbozzi narrativi e di un diario che non solo per struttura e dimensioni, ma anche per i contenuti e la visione del mondo che vi traspare, può quasi competere con lo “Zibaldone” di Leopardi, Delfini fu l’autore di un surreale (ma nemmeno troppo) “Manifesto per un partito conservatore e comunista”, che spiega moltissimo della deriva italiana del secondo dopoguerra, e soprattutto un accanito sostenitore della tesi secondo la quale “La Certosa di Parma” di Stendhal sarebbe in realtà ambientata e “reinventata” a Modena.

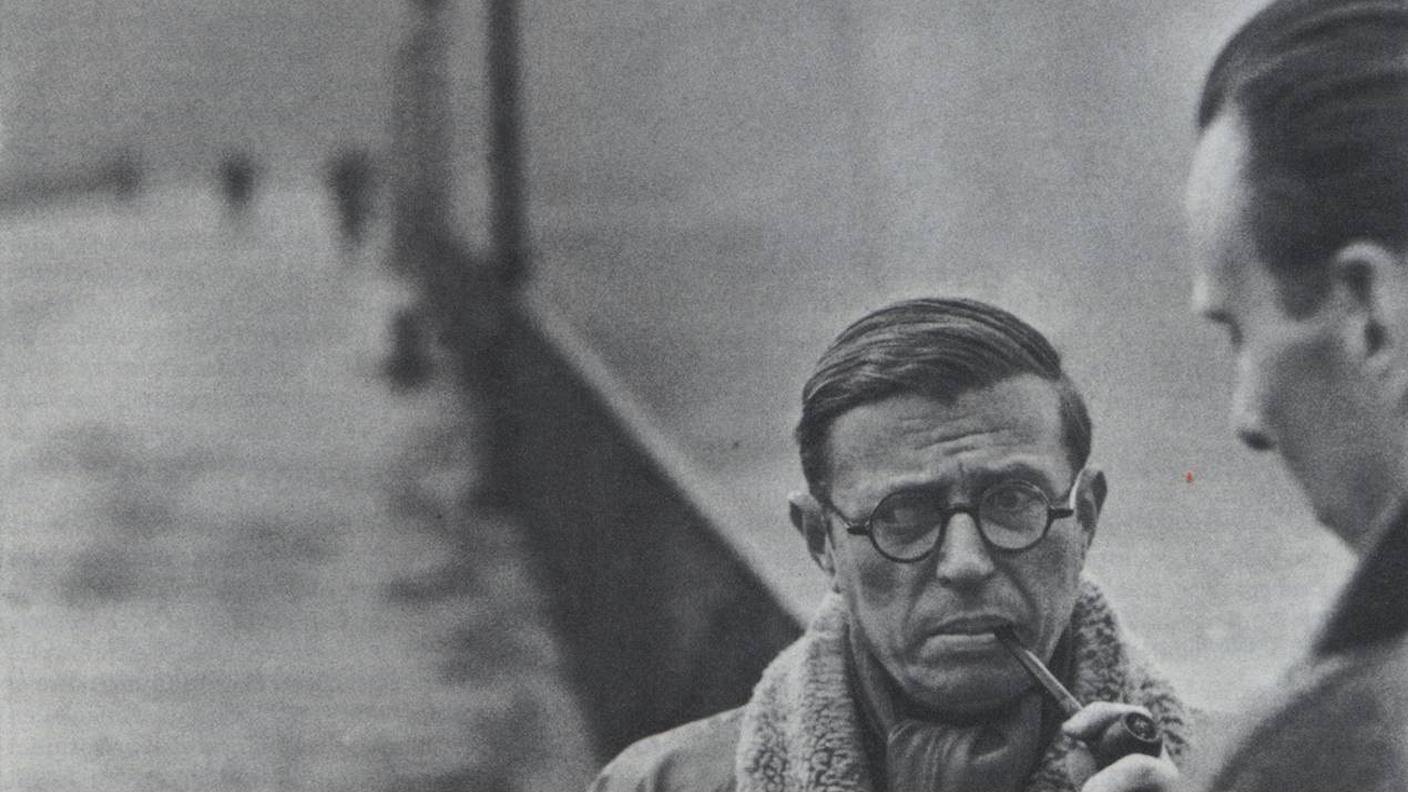

Una tesi, peraltro, suffragata da alcuni dati di fatto piuttosto indiscutibili, illustrati per la prima volta da Delfini in uno scritto che gli costò l’amicizia del concittadino Ugo Guandalini, il fondatore della edizioni Guanda, poi trasferitosi a Parma: il nome del protagonista Fabrizio Del Dongo è preso dai Fratelli Fabrizi, che parteciparono ai moti carbonari del 1831 organizzati e guidati da Ciro Menotti; il personaggio della Sanseverina ha come modello Virginia Menotti, sorella di Ciro; una Torre Farnese, poi abbattuta nel 1848, ai tempi di Stendhal e della vicenda raccontata nel romanzo esisteva anche a Modena, mentre la Certosa di Parma non sarebbe altro che l’Abbazia di Nonantola, non lontano da Modena, come si può facilmente desumere da parecchi passi del romanzo. Stendhal, secondo Delfini, che in questo modo ha definito per interposta persona la propria poetica, ha lavorato su una cosiddetta “realtà” completamente trasfigurata dai trasporti immaginativi di una scrittura per la quale non c’è più l’obbligo di distinguere la realtà stessa dalle proiezioni fantastiche, i fatti oggettivi da quelli soggettivi. La scrittura, per lo Stendhal di Delfini e quindi per lo stesso Delfini, è semplicemente abbandono alle parole, tragitto di visioni. E’ un principio poetico che Delfini ha espresso in un breve scritto pubblicato non a caso nello stesso anno, il 1933: «C’è soltanto la vita idiota di tutti i giorni, il ballo, il cinema, il varietà, le improvvise passeggiate in automobile. Si esce al mattino fischiettando, si legge ch’è scoppiata la guerra e giù milioni di morti…». Il che significa che nella “vita idiota di tutti i giorni”, l’unica che ci è dato di vivere, è impossibile separare il troppo sopravvalutato “mondo reale” e dei “fatti” da quello prodotto dalle immaginazioni, dai vagheggiamenti e dalle visioni.

Lo ha spiegato in maniera molto penetrante, parlando anche di se stesso e della propria idea di scrittura, il compianto Gianni Celati nella presentazione dei racconti di Delfini riuniti nel volume “Autore ignoto presenta”: «Nessun autore italiano è stato più lontano di Delfini dall’idea di essere padrone della lingua, dunque di poter padroneggiarla come una tecnica. Nei suoi racconti si intravede una convinzione opposta: che la lingua ne sappia sempre più di noi, e che nei suoi ritmi, nella sua musica, ci sia un elemento materno che ci guida». L’autore cessa quindi di essere un’istanza o una presunta “autorità”, scompare nel testo e diventa una voce in mezzo ad altre voci, in un totale abbandono alle parole: «come quando si canticchia a vanvera», osserva Celati. Lo si nota soprattutto in racconti come “Il ricordo della Basca”, “Il 10 giugno 1918” e “Il fidanzato”, che hanno davvero pochi paragoni nella produzione letteraria prima e dopo Delfini (forse Gadda, sicuramente Celati, soprattutto per le comuni atmosfere padane).

Ne “Il fidanzato”, tra l’altro, sullo sfondo di un’estate che «scorreva monotona come un fiume in piena limitato tra gli argini», c’è un passo che spiega davvero tutta la poetica di Delfini, quando Teodoro Gondaro, per raggiungere la fidanzata Maddalena Marfusa, attraversa le campagne e libera «tutto il suo sconforto nelle visioni di quei bei tramonti, di quelle belle nuvole, di quelle belle chiese», e poi nei ricordi, in una percezione del paesaggio come spazio del “niente di speciale” e della vita stessa -“la vita idiota di tutti i giorni”- come teatro di un’esteriorità assoluta e in fondo liberatoria, perché lontana dai grovigli dell’interiorità che ci rendono troppo spesso «degli ipocriti civili». Alla fine, quando Teodoro arriva alla casa di Maddalena, trova la fidanzata che lo sta aspettando, «occupata anche a lei a ricordare, a far gli stessi pensieri».

Un aspetto molto importante dell’inclassificabile Delfini è infine la commistione dei generi (che lo stesso Delfini aveva definito la “mala poesia”), con la prosa che diventa verso e il verso che diventa scrittura diaristica, senza alcuno scarto o soluzione di continuità. La “mala poesia” di Delfini è anche una poesia civile, che smaschera le menzogne, le ipocrisie e le finzioni dell’eterna Italietta trasformista, provinciale e corporativa: «Mercanti, banchieri, avvocati, / ingegneri, cocchieri, / non siete che polvere di rotti / bicchieri, / di cui faremo carta vetrata / per sfregiare la faccia / dei nostri irricordabili ricordi di ieri!».

La verità poetica di Delfini è senza dubbio quella individuata da Celati. Ma c’è anche, strettamente connessa, una verità umana e politica (si vorrebbe dire “civile”), perfettamente circoscritta da un altro lettore di spicco come Cesare Garboli, che tra l’altro ha avuto il merito di salvare Delfini dall’oblio, consegnandolo a noi brechtianamente “venuti dopo”. E’ una verità molto amara e sgradevole, come un conto salatissimo dopo un pranzo tutto sommato indigesto: «Delfini ha diagnosticato, prima di Pasolini, lo scempio che una strategia di sviluppo industriale programmato in tempi dissennatamente brevi, e un capitalismo selvaggio, miope, assassino, produttore infaticabile di corruzione e criminalità, hanno fatto nel nostro paese. Non è vissuto abbastanza per conoscere il peggio, ma ha fatto a tempo a preconizzare, come lui diceva, il “disumanesimo italiano”».