Questo doveva avvenire, e questo è finalmente avvenuto! L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse. Viva la Macchina che meccanizza la vita!

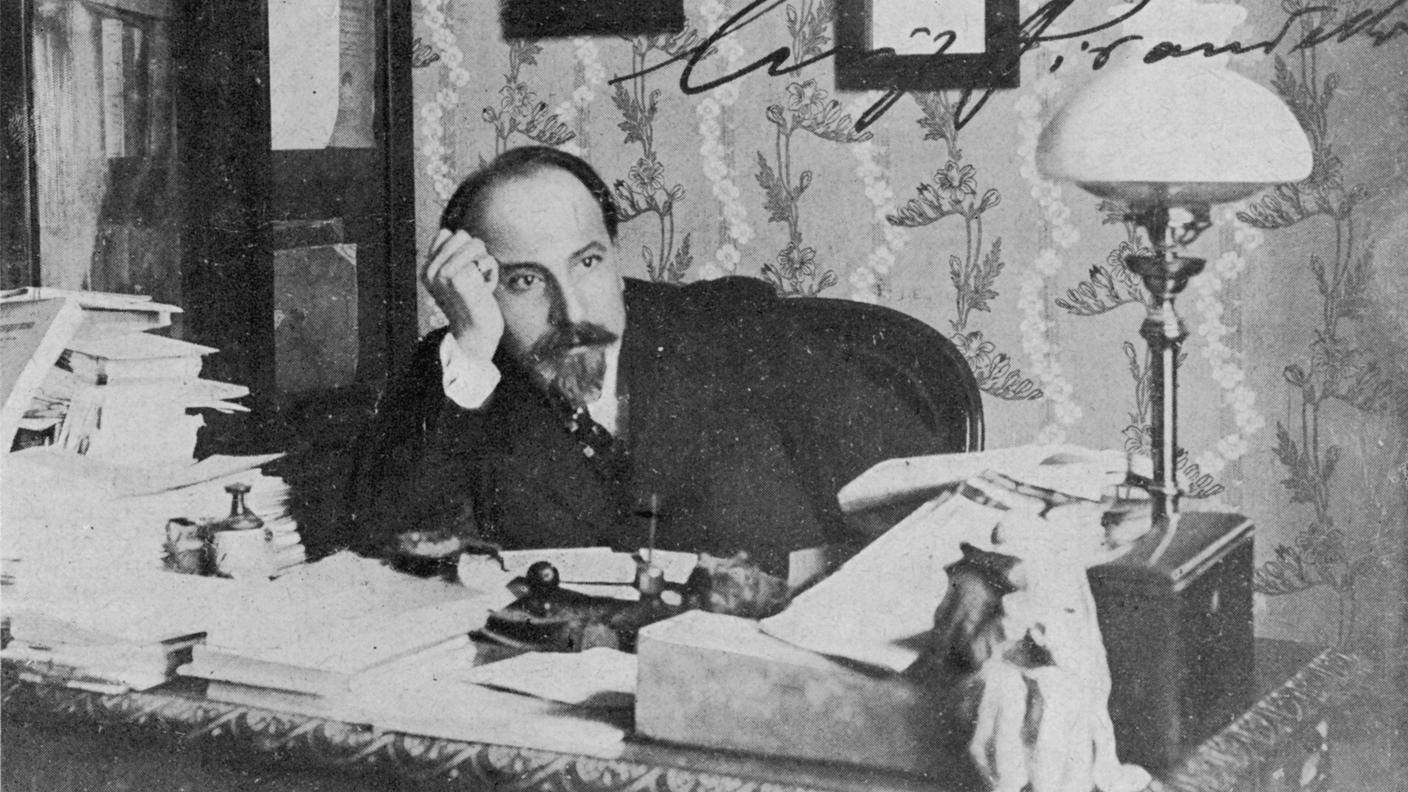

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925)

Se pensiamo che sono passati cento anni dalla pubblicazione in forma definitiva del romanzo (ai più sconosciuto) Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello per l’editore Mondadori, vengono le vertigini. Se a tale distanza cronologica aggiungiamo le riflessioni, i temi e le critiche che quel libro sollevò e portò con sé, la distanza sembra essere ora minima, come se quel romanzo fosse stato pubblicato l’altro ieri. Il tratto distintivo dei capolavori sta proprio in questo paradosso: così lontani, eppure così tremendamente vicini per la straordinaria capacità di decifrare le epoche e vedere al di là di esse.

Ebbene sì, perché in un momento in cui i futuristi, e più in generale l’intera tradizione ottocentesca e positivistica, esaltavano le macchine e la tecnologia come fattori rivoluzionari di progresso e di miglioramento sociale, Pirandello formulò, al contrario, una convinta polemica contro la macchina, colpevole, ai suoi occhi, di mercificare la vita e la natura. Una polemica che trovò, tra Otto e Novecento, molteplici espressioni veicolate da diverse discipline, dalla letteratura, alla filosofia, alle arti.

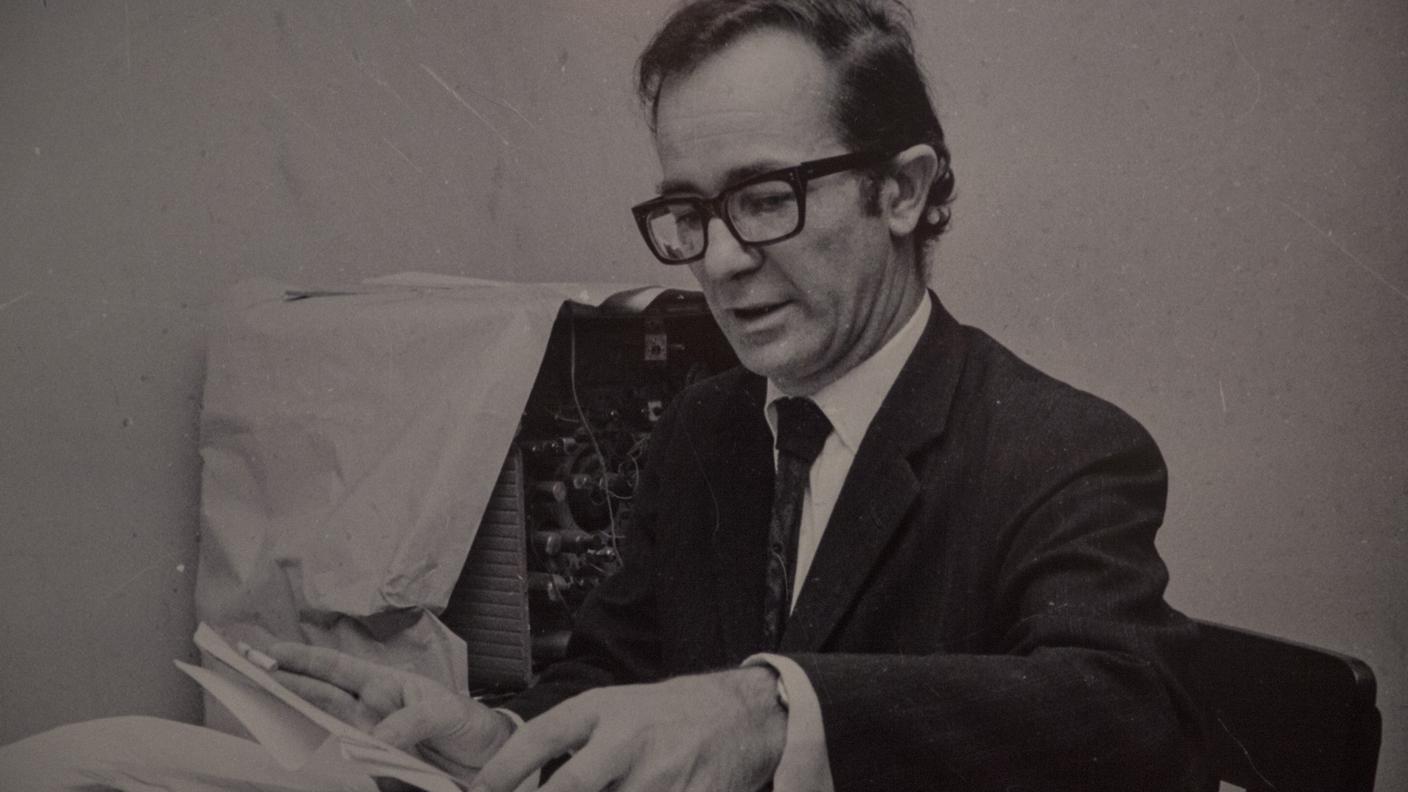

Pirandello nel centenario della nascita (Archivi RSI, 1967)

RSI Cultura 04.12.2024, 15:00

Tutte riflessioni che arrivano sino ai giorni nostri se consideriamo che la pirandelliana “macchina che meccanizza la vita” non si limiti più, nel nostro presente, soltanto alla sostituzione del “braccio” dell’essere umano, ma addirittura si spinga verso la conquista del suo “cervello”, della sua intelligenza e della sua capacità razionale. Verrebbe da dire che siamo giunti coerentemente all’ultimo atto (o primo, a dipendenza della prospettiva) di un processo che ebbe inizio alla fine dell’Ottocento, nel momento in cui la cieca fiducia verso lo sviluppo tecnologico governava qualsiasi campo del sapere.

La domanda che bisogna porsi è la seguente: il progresso tecnologico va di pari passo con il progresso civile e umano? Non pare così, anzi, forse è proprio il contrario. Lo diceva già lo scrittore austriaco Stefan Zweig nella drammatica opera autobiografica intitolata Mondo di ieri: ricordi di un europeo (1942), dove narrò del suicidio spirituale dell’Europa a seguito delle fratricide Guerre mondiali, avvenute nell’era d’oro del progresso tecnologico mondiale:

Nel medesimo periodo in cui la morale del nostro mondo regrediva brutalmente di un millennio, ho visto quasi per paradosso questa stessa umanità elevarsi a vette inimmaginabili in ambito tecnico e intellettuale, superando in un brevissimo intervallo di tempo quanto era stato compiuto in milioni di anni [...] Mai prima d’oggi l’umanità nel suo complesso si è comportata più diabolicamente né al contempo ha compiuto tanti e siffatti miracoli che l’avvicinano così incredibilmente a Dio.

Stefan Zweig, Il mondo di ieri (1942)

Lo sviluppo tecnologico soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale, oggi, ha superato di gran lunga le aspettative che si avevano vent’anni fa. Siamo giunti al punto che una AI, nutrita di dati e capace ad elaborarli autonomamente per diventare più efficiente e intelligente (il cosiddetto machine learning), possa simulare sempre meglio il comportamento di noi esseri umani sia dal punto di vista tecnico che intellettuale. Premonitrici sono le parole di uno dei fondatori dell’intelligenza artificiale, Geoffrey Hinton, Premio Nobel per la Fisica nel 2024, che non crede di sbilanciarsi dicendo che in un futuro non lontano le AI diventeranno più intelligenti di noi. Ma di che intelligenza stiamo parlando? Certamente non di quella emotivo-sentimentale, intuitiva, sensitiva, irrazionale che pure ci caratterizza in quanto esseri umani.

Per tornare a Pirandello, l’unica soluzione che il genere umano ha per usufruire in maniera sana dei progressi tecnologici è educare i propri sentimenti. Non buttarli via in nome di uno sviluppo tecnologico che progredisce alla cieca, bensì farci seriamente i conti per poter essere in grado di valutare le conquiste della tecnica in quanto utilissimi strumenti e non in quanto sostituzioni di noi stessi.

Se l’umanità, complice lo sviluppo tecnologico, nell’ultimo secolo e mezzo ha fatto di tutto per disumanizzarsi, oggi ciascuno di noi è tenuto a ricercare quell’intima umanità che ci definisce, attraverso cui saremo protagonisti del nostro futuro e non vittime sacrificali. La letteratura, l’arte e la storia sono in questo senso fondamentali per educare i nostri sentimenti e tracciare un percorso virtuoso per la specie. Intelligenza artificiale, sì, ma prima di tutto intelligenza umana.

Nessun epoca ha mai saputo tanto e tante diverse cose dell’uomo come la nostra; però, in verità, nessuna ha mai saputo meno della nostra che cos’è l’uomo.

Martin Heidegger