Se si volesse organizzare e narrare un’esistenza, da dove cominciare? Le nostre giornate, lo si può affermare senza esitazione, saltuariamente sono segnate da eventi memorabili. Sono scandite per lo più da gesti così banali da sembrare invisibili: riassettare la cucina dopo la colazione, farsi la doccia prima di andare al lavoro, perdersi a scorrere le vite degli altri sul web.

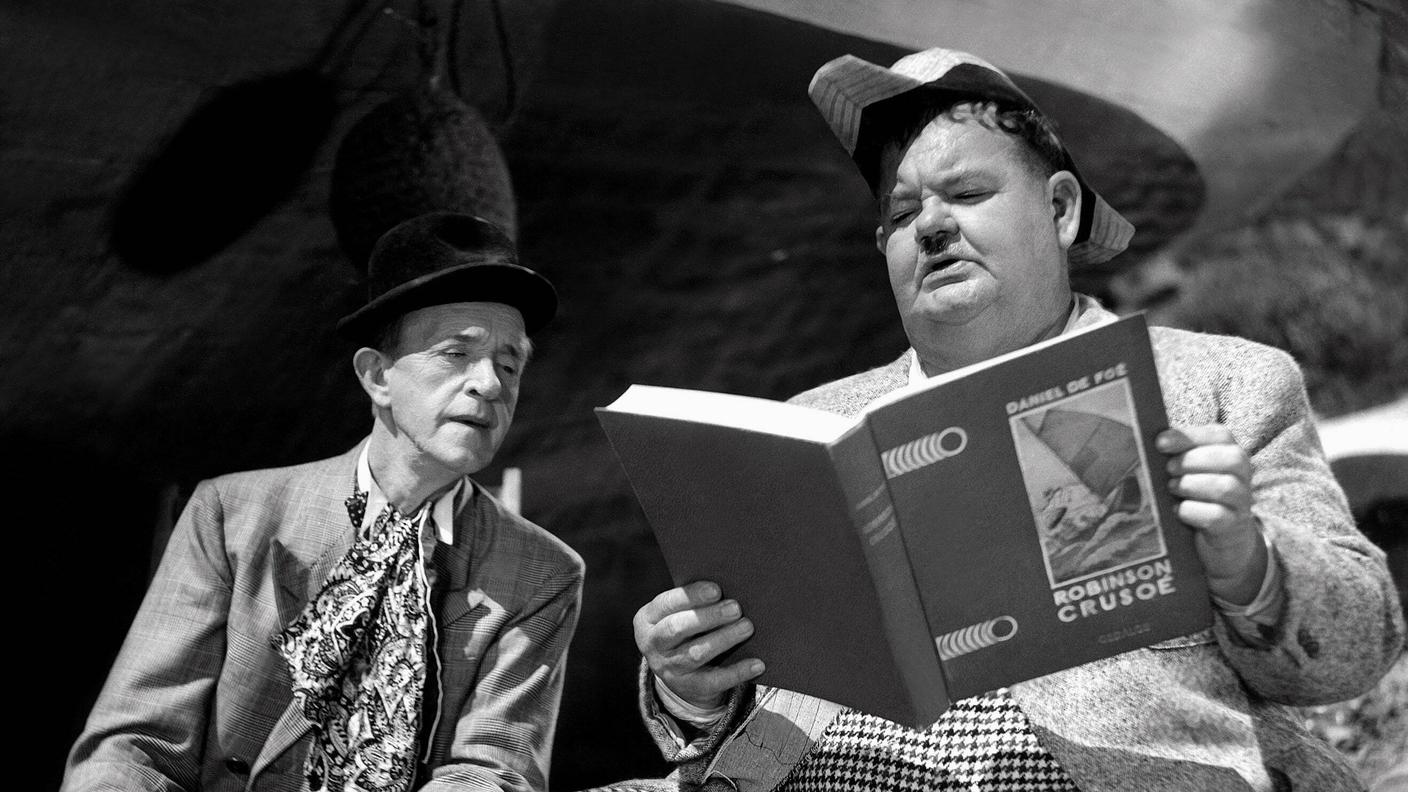

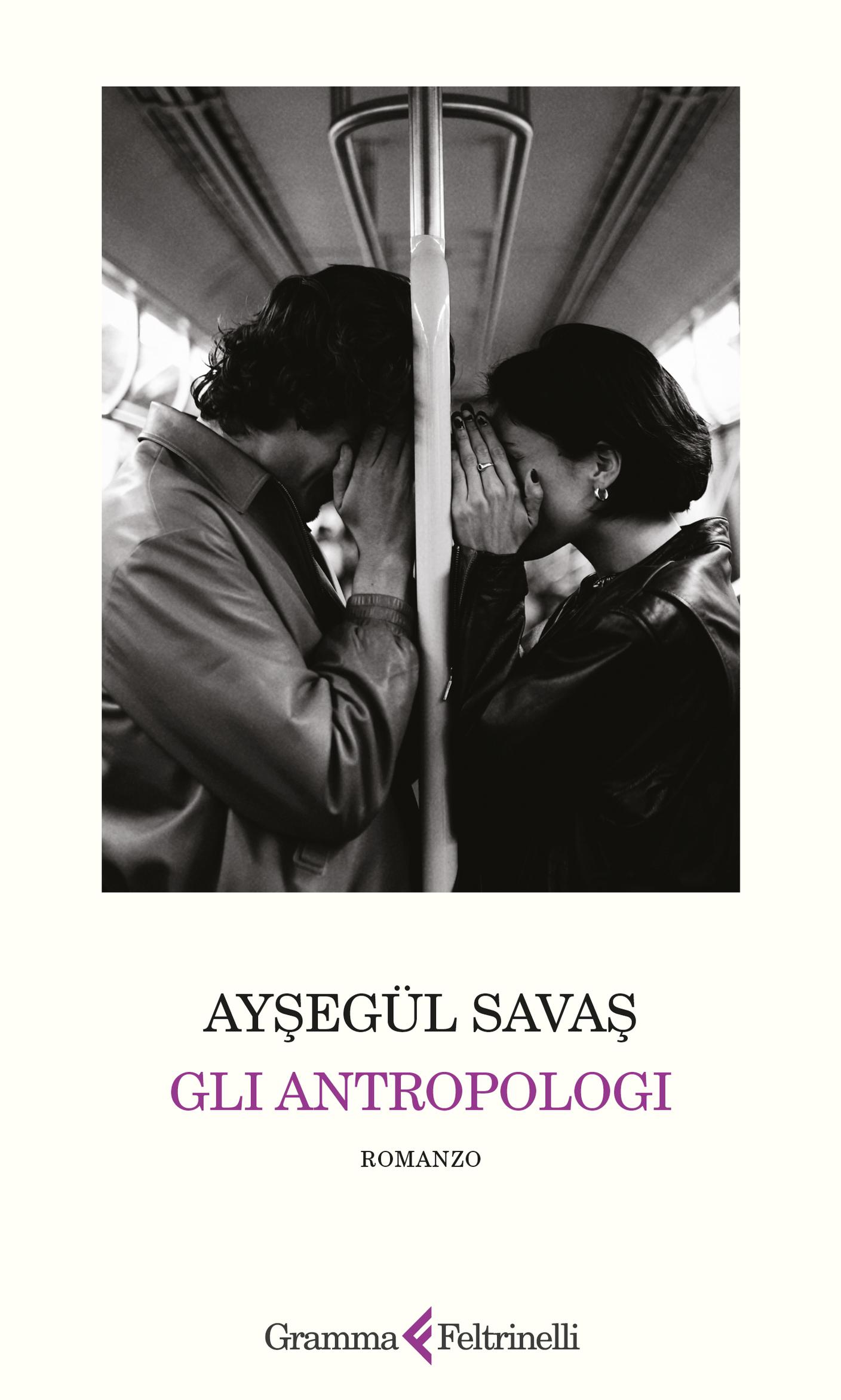

Come raccontare la quotidianità di una vita ordinaria? È lo stesso dilemma che affronta Asya, protagonista di Gli Antropologi (The Anthropologists, 2024), terzo romanzo di Ayşegül Savaş, scrittrice turca che vive a Parigi e scrive in inglese. Il romanzo, tradotto in italiano da Gioia Guerzoni, è arrivato da pochi giorni nelle librerie per Gramma Feltrinelli. In anteprima, Ayşegül Savaş ha incontrato il pubblico italofono durante un tour che si è concluso a Como, e quest’ultimo incontro - moderato da Francesca Marson - ha permesso all’autrice di lasciarsi andare a rivelazioni inedite.

«Tra le influenze che hanno guidato la mia scrittura ce n’è una che nessuno, fino ad ora, ha nominato. Inizio a domandarmi se sia davvero riuscita a non farmi scoprire.»

Ayşegül Savaş

Gli Antropologi di Ayşegül Savaş racconta la storia di una giovane coppia che vive all’estero, in una città non precisata, in un Paese dove Asya e Manu non condividono né la lingua né la religione.

I temi del cosmopolitismo e dell’amore - inteso in senso ampio, non solo romantico ma anche rivolto alla famiglia d’origine rimasta lontana - avevano già iniziato a germogliare in un racconto apparso nel marzo del 2021 sul The New Yorker, Future selves. Un primo tentativo che all’epoca era stato giudicato, da una delle prime editor con cui Savaş collaborò, come un buon inizio, ma bisognoso di maggiore azione per sostenerne il ritmo: “potrebbe morire il miglior amico, oppure uno dei due protagonisti potrebbe ereditare del denaro che causerà squilibri e innescherà una crisi matrimoniale”. Nulla di tutto questo ha però attecchito nella versione finale: «Se avessi accettato, avrei scritto dei grandi drammi della vita, mentre io voglio raccontare la quotidianità, proprio perché essa rappresenta una porzione enorme delle nostre vite».

Così, all’inizio del romanzo, Asya, documentarista, e suo marito Manu, che lavora per un’organizzazione no profit, vivono da alcuni anni nella loro prima casa: un luogo che restituisce l’idea stereotipata di vita adulta, con materiali e mobili scelti con cura, dipinti a olio scovati al mercatino delle pulci e meticolosamente appesi alle pareti. Un’atmosfera in netto contrasto con gli alloggi universitari, ormai ricordi lontani.

Gli eventi che poi portano ossigeno al racconto sono due: la scelta di acquistare una casa tutta loro e la decisione di Asya di realizzare un documentario che racconti una realtà di quartiere, in particolare di un parco. Entrambe le scelte generano dubbi e incertezze: ogni abitazione visitata rappresenta una possibilità di futuro diverso, che inevitabilmente dialoga con gli echi lontani delle famiglie d’origine. Allo stesso tempo i due protagonisti si confrontano con la paura di mettere radici rischiando di dimenticare le loro culture. È una fase di vita mediana, in cui non si avverte ancora la responsabilità verso genitori anziani, ma cresce il senso di colpa per la distanza. Nella terra di elezione gli amici sono pochi, ma i legami sono profondi e la cultura locale alimenta la loro curiosità: come antropologi, i protagonisti osservano, annotano, filmano, affascinati dalle abitudini e dai comportamenti altrui con il desiderio di trovare equilibrio e bellezza nella precarietà dell’esistenza.

Si intrufolano allora i resoconti delle videochiamate di Asya alla mamma, alla nonna, dando possibilità alla gioia di trasparire tra questi frammenti di vita che definiscono la cifra stilistica del romanzo. La struttura richiama infatti gli appunti di un professore universitario, che l’autrice vide durante un corso di antropologia: «Il nostro professore, rientrato — se ricordo bene — dal Malawi, ci aveva mostrato i suoi appunti di campo. Non erano redatti come un normale diario, scorrevole e narrativo, ma composti da titoli, simili a quelli che poi si ritrovano nel libro. Aveva strutturato il suo diario con tanti piccoli quadratini, come tasselli da riempire. All’inizio mi era sembrato un metodo bizzarro, quasi meccanico, ma in realtà quella forma mi è tornata in mente quando ho iniziato a scrivere. Ancora di più dopo aver capito che l’antropologia sarebbe stata il filtro attraverso cui comporre l’intero romanzo».

Lo "zoo" di Agnès Varda ha un nuovo ospite

RSI Archivi 11.08.2014, 15:27

Frammenti, episodi, brevi quadri restituiscono così la tessitura di relazioni familiari, di videochiamate tra continenti, di piccole gioie che resistono al senso di colpa della lontananza. Non sorprende che la critica abbia accostato questi capitoletti ai dagherrotipi di Agnès Varda, e che la stessa Savaş citi tra le sue influenze Tove Jansson, con la sua capacità di raccontare la vita quotidiana senza mai cadere nella banalità: «Credo sia davvero la scrittrice attraverso la quale mi sono formata. Mi ha insegnato ad avere il coraggio di scrivere a episodi, di raccontare la vita quotidiana. Che non significa banalità, tutt’altro: lei era perfettamente consapevole delle difficoltà dell’esistenza, di quanto la vita possa essere tragica. Ha sempre scritto in un contesto di guerra, eppure era pacifista, attivista, e nei suoi libri sapeva parlare della bellezza di una nuotata al fiume o dell’arte».

Natalia Ginzburg (8./10)

Alphaville: le serie 28.08.2024, 12:35

Contenuto audio

Ma il riferimento più importante, quasi nascosto, resta quello a Natalia Ginzburg. Nel Lessico famigliare, ricorda Savaş, «lei osserva i membri della sua famiglia con lo sguardo di un’antropologa, come se fossero una specie a sé. Studia il loro modo di parlare, di muoversi, li descrive. Direi che Natalia Ginzburg, in un certo senso, è proprio alla radice di questo mio romanzo».

Kappa

Kappa 24.09.2025, 17:00

Contenuto audio