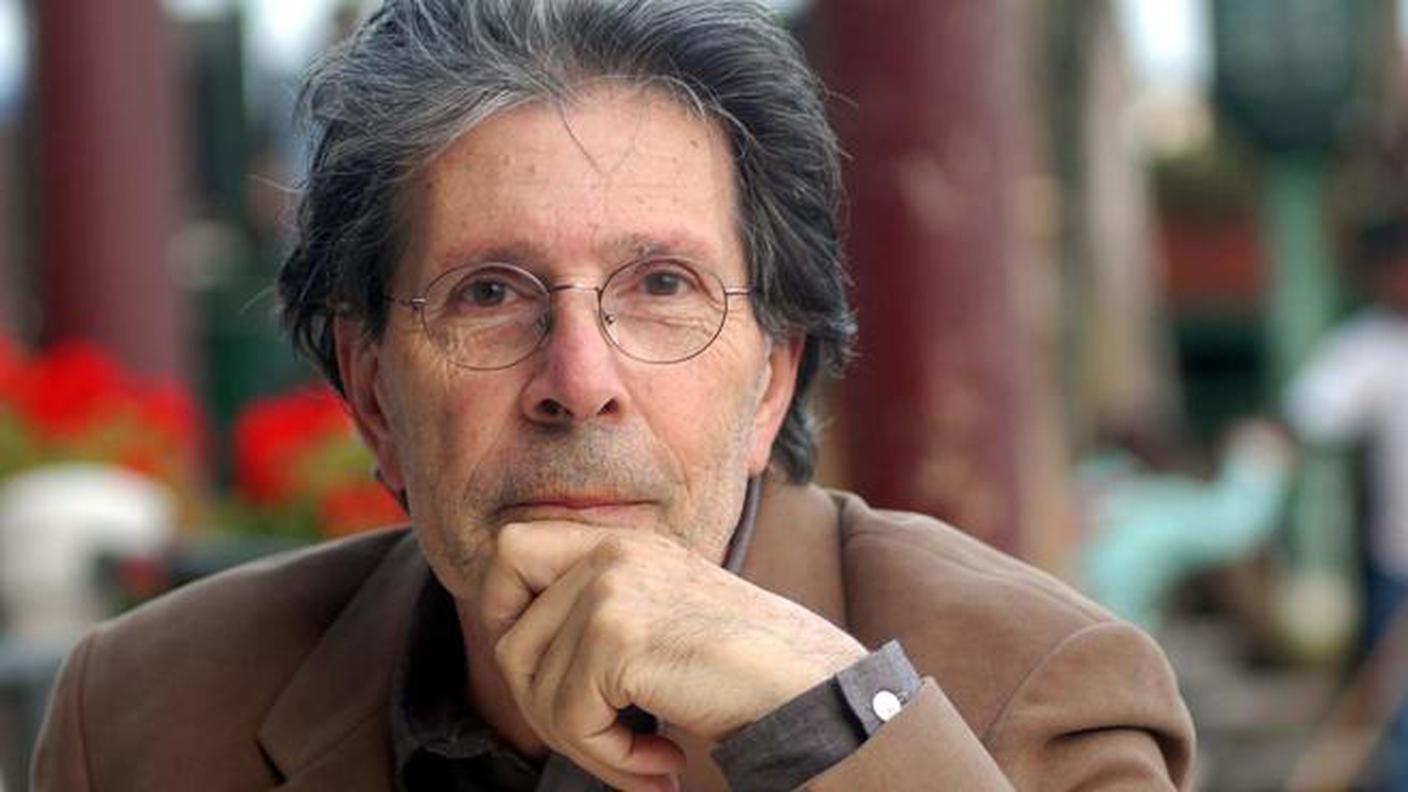

Era nato a Sondrio il 10 gennaio 1937, ma era ferrarese di origine (il padre di Bondeno, la madre della zona di Portomaggiore, verso la foce del Po) e di casa in nessun luogo, come testimoniano i suoi lunghi soggiorni in Normandia, negli Stati Uniti e in Africa. E’ morto a Brighton, nella sua terra d’elezione, l’Inghilterra, una settimana prima di compiere 85 anni, il 3 gennaio 2022.

Controluce - Gianni Celati

RSI ControLuce 26.04.2009, 09:27

Come in ogni grande scrittore, anche in Gianni Celati ci sono molte “frasi originarie”, che riassumono in poche righe il senso di un’opera e perfino una visione della vita e del mondo. Ce n’è una, in particolare, posta in conclusione di “Lunario del paradiso”, l’ultimo pannello del trittico dei “Parlamenti buffi”: «La vita è una cosa che non si sa cosa sia. Molti parlano per dire che è questo o quello, però succede che tutto succede come succede. E’ una cosa che succede e non si capisce a cosa assomiglia. Sto già dormendo e lo dico in sincerità: la vita è una cosa che non assomiglia proprio a niente».

In ricordo di Gianni Celati

Laser 04.02.2022, 09:00

Contenuto audio

Non è ovviamente questione di classifiche, graduatorie, ghirigori accademici e giudizi più o meno apodittici -tutte cose, tra l’altro, che detestava nella maniera più assoluta, perché gli sembravano il marchio d’infamia di una letteratura sempre più ridotta a messinscena d’autore e merce tra altre merci- ma è fuori di dubbio che con Gianni Celati è scomparso uno dei più grandi scrittori italiani di questi ultimi decenni.

Forse il più grande, se non proprio per qualità stilistica (anche se Celati scriveva benissimo, in una lingua che si rifaceva alla grande tradizione orale e novellistica della letteratura italiana), sicuramente per la capacità di trasmettere emozioni, evocare e ricreare paesaggi (la Pianura Padana e il Delta del Po, reinventati nei suoi libri, sono autentiche coordinate esistenziali), ma anche nei termini di una scrittura che è riuscita davvero ad avvicinarsi alla grande utopia flaubertiana del “libro sul niente” (e cioè sulla vita come niente ma piena di tutto, e viceversa), nel segno di una ferrea e mai compromissoria ricerca di una forma in grado di diventare essa stessa contenuto e veicolo espressivo (non banalmente “comunicativo”, la differenza è sostanziale). E che in effetti, a partire dal decisivo incontro con Italo Calvino e dallo strabiliante esordio con “Comiche”, nel 1971, è diventata sempre, in ogni suo scritto, anche quello più estemporaneo e occasionale, contenuto e veicolo espressivo, e quindi emozione. Prendendo spunto da una felicissima definizione coniata per la musica di Bob Dylan dal suo fraterno amico Luigi Ghirri, il grande fotografo prematuramente scomparso nel 1992, suo compagno di vagabondaggi e scorribande nella Pianura Padana, si può davvero affermare che anche i libri di Celati danno la “sensazione di essere al mondo”.

La sua bibliografia è vastissima, dal già ricordato esordio di “Comiche” fino alla ristampa di “Costumi degli italiani” nel 2020, e presenta alcuni tra i titoli più significativi di questo ultimo mezzo secolo letterario in ambito italofono: la trilogia dei “Parlamenti buffi” degli anni Settanta (“Le avventure di Guizzardi”, “La banda dei sospiri” e “Lunario del paradiso”), “Narratori delle pianure” del 1985, le “Cinque novelle sulle apparenze” del 1987 e “Verso la foce” del 1988, le “Avventure in Africa” del 1998, “Cinema naturale” del 2001, “Fata Morgana” del 2005 e poi molto altro, con frequenti incursioni in territori che si situano anche oltre la narrativa comunemente e banalmente intesa: divagazioni, invenzioni sceniche (il fantomatico attore Attilio Vecchiatto e l’ancor più fantomatico “Badalucco”), saggi che in realtà sono “conversazioni del vento volatore” (come dice il titolo di una raccolta), documentari cinematografici, riflessioni di carattere antropologico.

Senza contare -aspetto importantissimo e per molti versi decisivo per comprendere il senso di tutta la sua opera e il tentativo di restituire “il transito mite delle parole”- le moltissime traduzioni dal francese e dall’inglese (e uno “sconfinamento” nel tedesco delle “Poesie della Torre” di Hölderlin), con autori come Céline, Melville, Conrad, Stendhal, Swift e Michaux, solo per citarne alcuni, che nelle versioni d’autore di Celati assumono nuove e spesso inattese sfumature (come nel caso del suo ultimo grande lavoro, la traduzione dell’“Ulisse” di Joyce, autentica riscrittura di un testo incommensurabile e sostanzialmente intraducibile). Le introduzioni e postfazioni ai lavori di traduzione, raccolte nel volume “Narrative in fuga” (ma bisogna aggiungere anche le curatele, soprattutto quelle di “Con gli occhi chiusi” di Federigo Tozzi e dei racconti dell’amatissimo Antonio Delfini), sono molto rivelatrici perché tracciano nel loro insieme una sorta di autobiografia indiretta, nella misura in cui Celati, parlando degli scrittori tradotti e del loro stile, ha parlato anche della propria idea della narrazione come apertura e disposizione all’“impensato”, trascrizione del “niente di speciale” e ascolto delle voci del mondo, con l’autore che cessa di essere tale per diventare semplicemente una di quelle voci, spesso soltanto la loro eco (è l’idea di fondo di “Narratori delle pianure”, in particolare).

Una simile dimensione è evidente soprattutto nel saggio dedicato a Stendhal e alla “Certosa di Parma”, che Celati, rifacendosi a uno scritto di Delfini nonché a una nota affermazione dello stesso Stendhal, ha posto in stretta relazione con la pittura del Correggio («dipingere anche le figure in primo piano come la lontananza») e accomunato giustamente a talune suggestioni ariostesche e al Leopardi dello “Zibaldone”: «Per Stendhal, come per Leopardi, solo il potere delle illusioni sembra in grado di sconfiggere la noia della vita moderna. Come in Leopardi, così in questo libro stendhaliano: “L’immaginazione è il primo fonte della felicità umana”».

E’ molto importante, peraltro, la funzione che il traduttore Celati ha attribuito alla traduzione non solo e non tanto come “trasporto” di un testo da una lingua in un’altra lingua, ma soprattutto come “ri-scrittura” e “re-invenzione”: «La traduzione io la sento come un modo di riscrivere i libri. Tra il tradurre e il ri-raccontare c’è qualcosa di simile, ed è l’emozione di metterti in un flusso di immagini che ti guidano momento per momento. La fedeltà in questi casi sta nel fatto di mantenere l’energia, i colori, le tonalità di un certo flusso». E’ davvero difficile esprimere con parole più adatte cosa significa realmente “tradurre”.

Le considerazioni su Stendhal e la traduzione sono molto importanti anche perché fanno capire fino a che punto la sua opera proponga una forma di approccio alla “realtà” che mette in dubbio non solo la logica raziocinante, ma anche talune ipocrite e indiscusse certezze umanistiche, dove c’è sempre un io regolatore e ordinatore. Per Celati, invece, la conoscenza non è mai «un sapere composto di nozioni che si capitalizzano per far carriera in qualche settore». La “realtà” re-inventata nel racconto si pone quindi agli antipodi di «tutti i totalitarismi moderni, che vogliono farci dimenticare le incertezze su noi stessi; ma proprio perché predicano la felicità, ci rendono ancora più estranei al mondo così com’è».

La vita che «è una cosa che non si sa cosa sia». E che «non assomiglia proprio a niente». Anche nella città di provincia descritta in “Costumi degli italiani”, un ciclo narrativo che costituisce l’approdo di “Parlamenti buffi” e dell’opera complessiva di Celati, succede che tutto succede come succede, e nessuno ci capisce niente. Non rimangono che le sensazioni, vaghe, indistinte, perse in «una grande foschia che sembra un regno dell’aldilà dove le anime arrancano per purgarsi della loro ansia di vita». C’è il giovane rimuginatore Zoffi, che ha l’impressione di «essere separato da tutto», oppure il “bancario incanalato” Bacchini, che trova che «il dentro e il fuori non collimano», lo “sbombardato” Pucci, col «cervello fuori squadra», vero e proprio “eroe moderno” perché ha capito che niente vale niente e finisce in un manicomio dove sta benissimo, c’è la scrittrice esaltata Cornelia, che racconta di viaggi che non ha mai fatto, e molti altri ancora, tutti chiusi nella gabbia del proprio io, tutti ciecamente proiettati verso il “nuovo giorno”: «Senza aspettarti niente, soltanto perché ci sei, e sei lì da buon carcerato, come se fosse il mattino della tua liberazione».

Ma le parole davvero definitive, mutuate liberamente da Schopenhauer e forse anche da “Leonce e Lena” di Büchner, le pronuncia il filosofo in rovina Professor Amos, quando gli altri mattoidi della città di provincia (che è la Ferrara della giovinezza di Celati, ma in realtà è quella provincia diffusa che è dappertutto) chiedono a lui, mattoide sapientissimo e studioso, di spiegare cosa ci stiamo a fare in questo basso mondo. La verità umana e poetica di Gianni Celati, in questo molto simile alla “Hilarotragoedia” di Giorgio Manganelli (non a caso, uno dei suoi autori di riferimento), è tutta contenuta nella risposta: «Mangiare, dormire, lavorare, litigare, imbrogliare, mettere su casa, fare figli, ma soprattutto cercare qualcuno dell’altro sesso per il desiderio di fare la cosiddetta copula, in modo che la natura produca degli altri come noi, lasciandoci sempre credere che sia tutto per nostro gusto personale».