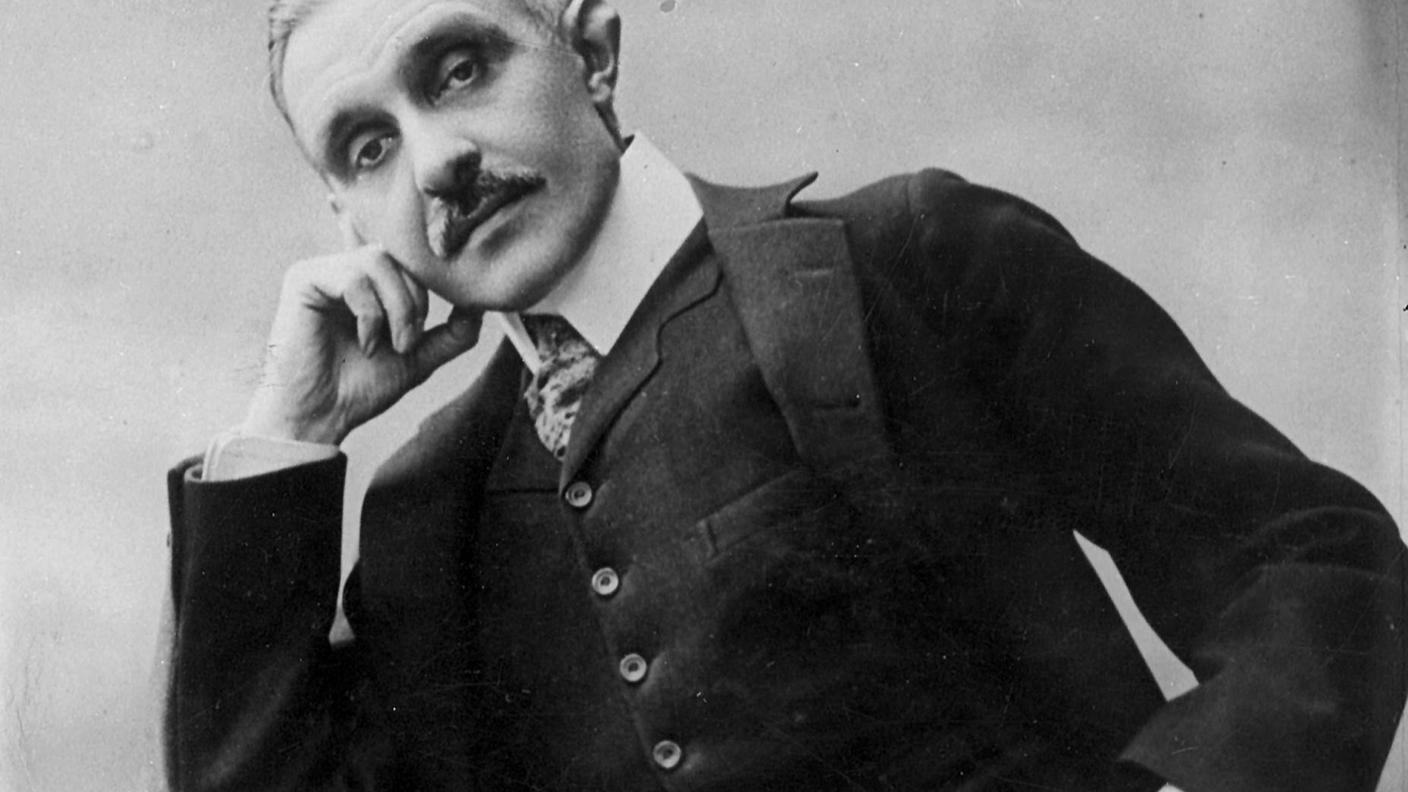

Tra i protagonisti della grande fioritura della letteratura scandinava nella seconda metà dell’Ottocento, oltre ai più celebri Ibsen, Strindberg, Jacobsen e Hamsun, merita di essere ricordato anche Herman Bang, il sensibilissimo e controverso scrittore danese nato nel 1857 sull’isola di Als nel Mar Baltico e morto nel 1912 negli Stati Uniti. Bang ha lasciato infatti un’opera letteraria di notevolissimo spessore, in particolare con lo scandaloso esordio di “Generazioni senza speranza” (una sorta di “pendant” danese de “La sala rossa” dello svedese Strindberg, uscito l’anno prima, nel 1879, ma con l’aggiunta dell’aperta confessione dell’omosessualità da parte dell’autore), i due romanzi “La casa bianca” e “La casa grigia” e il racconto “Lungo la strada” (1886), una variazione in chiave scandinava di “Madame Bovary” di Flaubert e molto simile a “Marie Grubbe” del conterraneo Jacobsen, uscito esattamente dieci anni prima, nel 1876.

Claude Monet, suo grande ammiratore, lo aveva definito non a torto “il primo romanziere impressionista”. Il capolavoro della narrativa di Bang, il romanzo “La casa bianca”, pubblicato nel 1898, ricorda molto da vicino -ma con una struttura narrativamente più complessa e articolata- i racconti di Anton Cechov, perché l’atmosfera e gli ambienti sono quelli della decadenza del mondo borghese, che nei primi decenni del Novecento verrà definitivamente travolto dai due conflitti mondiali. “La casa bianca”, nello specifico, racconta il tramonto e la fine della borghesia danese di campagna, con atmosfere che richiamano quelle già evocate dal norvegese Ibsen in drammi particolarmente tetri e plumbei come “Spettri” e “Casa Rosmer”.

Il tramonto della borghesia, per Bang, si identifica con la perdita di una visione univoca della vita e con la scissione tra la realtà e la sua rappresentazione: così come in “Casa Rosmer” di Ibsen, anche ne “La casa bianca” di Bang il “concetto della vita” distrugge la felicità e il possibile significato, il valore e la sostanza della vita stessa. Il crepuscolo di un’epoca diventa quindi una sorta di paesaggio dell’anima che Bang riesce a restituire non solo con estrema raffinatezza e una spiccata attenzione per i mezzi toni e le sfumature psicologiche, ma anche -come aveva intuito Monet- con uno sguardo pittorico che per molti versi è già cinematografico. Non deve perciò stupire che “Lungo la strada” abbia fornito lo spunto per un bellissimo film, “Katinka - Storia romantica di un amore impossibile”, diretto nel 1989 da Max von Sydow.

Nel 1901, tre anni dopo “La casa bianca”, Bang diede alle stampe “La casa grigia”, che ne costituisce l’ideale prosecuzione. Il tema è lo stesso, il tramonto della borghesia, ma questa volta l’ambientazione si sposta dalla campagna alla città e il protagonista è l’ex medico di corte Ole Hvide, detto anche “Sua Eccellenza”. Anche ne “La casa grigia” l’atmosfera è improntata alla decadenza e alla malinconia, ma il tratto alla Cechov che caratterizzava “La casa bianca” assume connotazioni più cupe, più rabbiose, e l’elemento autobiografico diventa molto più diretto e percepibile, soprattutto nel bellissimo monologo, quasi shakespeariano, nel quale “Sua Eccellenza” Ole Hvide alias Herman Bang esprime il fondo della propria anima scissa e lacerata: «Le memorie… Nessuno ha mai scritto veramente le proprie memorie. Sugli altri mentono, e di sé stessi non parlano. No, non vale la pena di far sapere qualcosa agli altri. Lasciatemi passare il tempo come voglio io. L’ultimo tratto del percorso è il più difficile, e pensarci è stupido. Un buco in terra non è degno di tanti pensieri. Bisogna sottomettersi alla procreazione. Lasciamo che gli uomini proliferino e muoiano. E’ andata così per millenni. Lasciamo che continuino così e non si facciano illusioni. Inventano, fantasticano, si creano città e si costruiscono una fama… Alla natura importa ben poco. La terra un giorno si raffredderà, e anche l’uomo»

La delicata e vibratile sensibilità decadente si unisce in Herman Bang a un realismo molto diretto, impressionistico, talora anche molto crudo. E’ un tratto comune a tutta la grande letteratura scandinava della seconda metà dell’Ottocento, ma in Bang è particolarmente forte e accentuato, soprattutto in “Lungo la strada”. Il racconto, come le altre opere di Bang, è costituito da un insieme di variazioni sul tema del declino, del tramonto, della vita che fugge e se ne va senza alcun apparente motivo e significato. Katinka, la giovane protagonista, muore appunto di questa sorta di kierkegaardiana malattia mortale, che per Bang finisce per identificarsi con la vita stessa, soprattutto nella scena del funerale di Katinka così come viene vissuto dall’amica del cuore Agnes: «La folla si disperse. Agnes rimase sola accanto alla fossa. Si sporse a guardare la bara coperta dalle corone sporche di sabbia. Poi fissò le strade circostanti, dove tutti facevano ritorno alla vita. Tutti, se ne andavano tutti. E si affrettavano. Agnes chinò il capo. Provò un senso di ripugnanza, di rabbia, verso questa vita meschina che riprendeva, indifferente, a scorrere in tutte le direzioni».

Qui siamo veramente nella dimensione più profonda e vertiginosa di quella precisa sensibilità che è stata espressa dalla letteratura scandinava della seconda metà dell’Ottocento ed è stata giustamente definita “crepuscolo nordico”. Nel caso di Herman Bang, personaggio inviso alle cerchie letterarie ufficiali non da ultimo a causa del suo dichiarato omoerotismo, questo crepuscolo coincide anche con una costante e sempre più intollerabile sensazione di marginalità.

Approfondimenti radiofonici

Contenuto audio

La casa bianca (1./5)

Blu come un'arancia 06.01.2014, 01:00

La casa grigia (2./5)

Blu come un'arancia 07.01.2014, 01:00

Katinka: la vita come malattia mortale (3./5)

Blu come un'arancia 08.01.2014, 01:00

I luoghi della nebbia: Londra e Parigi

Blu come un'arancia 09.01.2013, 01:00

L’ultimo viaggio di un poeta (5./5)

Blu come un'arancia 10.01.2014, 01:00

Il corto circuito tra decadenza, omosessualità latente o dichiarata e tramonto del mondo borghese farà di Herman Bang un vero e proprio punto di riferimento all’interno di una grande famiglia di artisti come i Mann. Il “borghese sviato” Thomas, che nei “Buddenbrook” riprende e amplia tutti i motivi portanti dell’opera di Bang, lo definisce “il fratello del nord danese”, mentre il figlio Klaus, negli anni dell’esilio americano, per la precisione nel 1939, gli dedicherà addirittura una biografia -in realtà, un’autobiografia obliqua- intitolata “L’ultimo viaggio di un poeta”. L’“ultimo viaggio” è quello di Bang, che muore a 55 anni nella località di Ogden nello Utah, stroncato da un infarto in un vagone ferroviario, nel corso di una discussa tournée di letture negli Stati Uniti: «Un grande dolore lo attraversa. Cerca di alzarsi, non ci riesce… E’ come paralizzato, non ha sensazioni. Il suo cuore duole. Preme la mano tremante al petto. Vuole gridare, ma non ha voce. Sospira, sa che è la fine. Il treno si ferma in mezzo a un paesaggio maestoso e spaventoso: uno scenario biblico, arido ed eroico, minaccioso e affascinante con le sue gelide montagne che si stagliano nitide contro un cielo infuocato. Dal cielo viene una luce dura e metallica. Tra le rocce, le acque azzurro ghiaccio si tuffano nelle profondità. L’aria è densa di rumori acuti e tintinnanti: il canto trionfante dell’aurora, l’inno crudele di un nuovo giorno».

Sono parole che potrebbero valere per lo stesso Klaus, che dieci anni dopo averle scritte, nel 1949, si suiciderà a Cannes, in una grigia giornata di pioggia, anche lui nel “canto trionfante dell’aurora”, “inno crudele di un nuovo giorno”, suggellando simbolicamente la fine del cosiddetto “mondo di ieri” e l’inizio di una nuova decadenza: quasi un testimone che ogni “generazione senza speranza” consegna a quella successiva. Mentre alla natura, come dice “Sua Eccellenza” Ole Hvide, “importa ben poco”.