Può darsi che l’io sia davvero «il più lurido di tutti i pronomi», come sosteneva Carlo Emilio Gadda in un celebre passo de “La cognizione del dolore». Ad ogni modo, le grandi coppie della letteratura (ma non solo), possono essere descritte e definite più per sottrazione che per addizione, nel senso che uno dei due “io” spiega l’altro, e viceversa. E’ un discorso che vale per Coleridge e Wordsworth, Goethe e Schiller, Ibsen e Strindberg, i fratelli Thomas e Heinrich Mann. E ovviamente Frisch e Dürrenmatt.

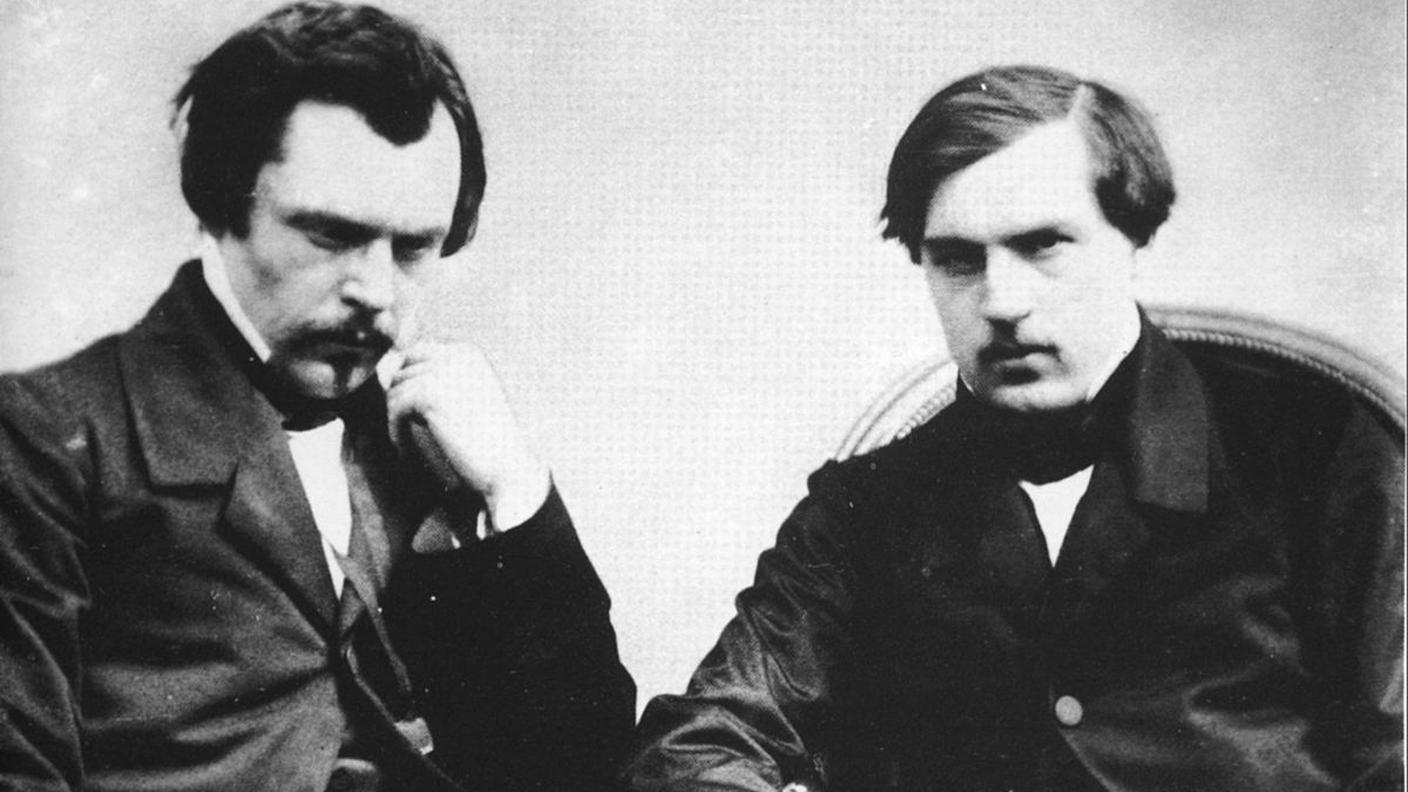

Il binomio che più di ogni altro sembra avvicinabile a partire da una simile prospettiva è tuttavia quello rappresentato da Jules ed Edmond de Goncourt, i due fratelli che nelle migliaia di pagine del monumentale “Diario” hanno fissato e consegnato a futura memoria non solo la società letteraria francese, parigina in particolare, della seconda metà del diciannovesimo secolo, ma anche il “beau monde” e il “demi-monde” dell’epoca.

“Les deux bichons”: così li aveva soprannominati il loro amico nonché compagno di bisbocce Gustave Flaubert, non mancando di sottolinearne con gustosa ironia le affinità e le differenze (il più giovane Jules era lo “stilista”, mentre il più anziano Edmond era il “costruttore”). Nei salotti degli asseritamente colti, invece, erano conosciuti come “Julesedmond”, un appellativo che voleva indicare una complicità tra fratelli più simulata che reale, il cui unico basso scopo -a detta dei nemici e detrattori, che non mancavano di rimarcare le differenze caratteriali tra i due- era quello di svelare i vizi privati e le luccicanti miserie del “Tout-Paris”.

Si sbagliavano, i nemici e detrattori, e probabilmente sapevano di sbagliarsi, perché Jules ed Edmond erano veramente “Julesedmond” e possono quindi essere capiti soltanto in virtù delle affinità che li univano fino a trasformarli in una sola persona, una specie di “doppio gemellare”, prodotto ultimo di un fortissimo processo di osmosi e sovrapposizione dell’identità. Questa dimensione è assolutamente fondamentale per la comprensione del loro approccio alla realtà e alla sua reinvenzione letteraria, perché in “Julesedmond” quella che dovrebbe essere la più solitaria e privata delle scritture, il diario nel senso di “Journal”, nasce da un plurale, di modo che l’”io” si confonde col “noi” oppure, cosa perfino più strana, col “tu”. I Goncourt vivono, pensano e lavorano insieme, lo “stilista” Jules racconta a volte in prima persona, dicendo “io”, i sogni e le avventure di Edmond. Non deve quindi stupire che i due fratelli fossero soliti ripetere: «Noi due non siamo due».

E’ molto rivelatrice, in questo senso, una preziosa testimonianza della moglie di Théophile Gautier, Judith, che ha raccontato fino a che punto si spingesse il meccanismo di identificazione tra i due fratelli: «Succedeva spesso che una frase cominciata dall’uno fosse terminata dall’altro, che i gesti fossero speculari e identici. Quando camminavano per la strada o nei salotti, il minore precedeva sempre di un passo, e quando erano insieme dicevano sempre “noi”, “noi”, “noi”». Un lettore di spicco quale Henry James, americano a Parigi che ebbe anche modo di frequentarli, seppur brevemente, ha inoltre sottolineato il lato vagamente perturbante di “Julesedmond”: «Un individuo originale è una cosa che si può anche concepire, ma un paio di originali, che sono originali nello stesso identico modo, è un fenomeno che, per quanto io ne sappia, ha preso forma solo negli autori del “Diario”».

Le considerazioni di Henry James sono molto acute, ma c’è un mistero con tratti perfino più perturbanti. Il maggiore, Edmond, nasce infatti a Nancy il 26 maggio 1822, mentre il minore, Jules, nasce a Parigi nel 1830. La stesura del “Diario”, che segna anche la trasformazione di Jules ed Edmond in “Julesedmond” («la nostra seconda nascita», disse in seguito Edmond), inizia nei giorni del colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte, nel dicembre 1851, quando Flaubert comincia a scrivere “Madame Bovary”, e prosegue con regolarità per quasi un ventennio. L’autore è lo “stilista” Jules, mentre il “costruttore” Edmond, oggettivamente dotato di minore talento letterario, si limita a fornire spunti, idee e suggestioni che il fratello rimodella in ritratti di eccezionale incisività.

L’osmosi è perfettamente compiuta, l’io diventa un “noi” che peraltro si esprime e concretizza in un programma poetico molto ambizioso: il “Diario” si presenta infatti come un’“epopea del fiele”, un rifiuto della “singerie universelle”, una strenua ricerca del Bello e del Vero in opposizione a tutte le menzogne del progresso, del potere, degli onori, del “mondo” nelle sue varie declinazioni, della cosiddetta “civiltà”. E’ insomma l’utopia -per taluni versi molto simile a quella di Flaubert- di un’arte che combatte e sconfigge la “bêtise”, la stupidità universale, per riprendersi gli spazi che le sono stati sottratti dalla “realtà” e dalla “politica”, soprattutto la seconda, che Chateaubriand e Musset avevano definito il “male del secolo” e Huysmans bollerà in seguito come «il basso sfogo delle anime mediocri».

Ma il destino ha in serbo altri piani per i due “bichons”. “Julesedmond” cessa di esistere nel giugno 1870, quando il fratello minore Jules muore a soli quarant’anni a causa del morbo gallico: l’osmosi si spezza, il “doppio gemellare” non esiste più, e alla soglia del mezzo secolo di vita Edmond ha la pungente e divorante sensazione di essere un superstite. Il “Diario” era l’opera del “noi” (o comunque del “noi due non siamo due”), e quindi appare del tutto inevitabile, nonché naturale, che il progetto abbia termine con la morte di Jules. E invece accade una cosa stranissima.

O forse normalissima, ma di una perturbante e sinistra normalità. Il “costruttore” Edmond, scrittore fino a quel momento di media levatura, diventa infatti “stilista” e scrittore di rango in concomitanza della malattia e della morte del fratello, restituite in pagine di grandissimo impatto emotivo, che per “visività”, precisione dei dettagli e adesione al reale anticipano (e forse condizionano) il nascente naturalismo dell’amico Zola. Il “noi due non siamo due” continua anche dopo la morte di Jules, perché Edmond raccoglie il testimone lasciato dal fratello e dal 1872 riprende la stesura del “Diario”, motivandola in questi termini: «Dopo la morte di mio fratello, poiché consideravo conclusa la nostra opera letteraria, presi la decisione di chiudere il diario alla data del 20 gennaio 1870, sulle ultime righe scritte da lui. Ma allora ero tormentato dal desiderio di raccontare a me stesso gli ultimi mesi e la morte del povero caro, e quasi subito gli avvenimenti dell’assedio e della Comune mi spinsero a continuare questo diario, che è ancora, di quando in quando, il confidente del mio pensiero».

Il che è sostanzialmente vero, perché le straordinarie pagine sull’assedio di Parigi e la Comune sono tra le più belle dell’intero “Diario”, sostenute da uno stile di adamantina purezza, davvero degno di Flaubert e del suo ideale del “mot juste” (a proposito di Flaubert: le pagine sul suo funerale, che affondano nel cuore di tenebra dell’umana miseria, sono non meno straordinarie). Ma la verità vera, che dice anche il mistero dei fratelli Goncourt, è un’altra: Edmond continua a scrivere perché Jules continua a scrivere con lui, perché il “noi due non siamo due” è più forte della morte e di ogni possibile separazione.

Basta del resto un raffronto tra le note redatte da Jules nel periodo 1851-1870 e quelle redatte da Edmond dal 1872 al 1896, l’anno della morte, per capire che non c’è la benché minima differenza di stile e di approccio. L’unica sostanziale diversità è che Jules è eternato nell’ambra della memoria, mentre Edmond continua a vivere nel tempo, invecchia, vede morire gli amici -in particolare Flaubert nel 1880 e il diletto Turgenev nel 1883- e sente svanire l’utopia della letteratura che dovrebbe riappropriarsi della “realtà”. Ma è proprio in questa diversità che è possibile ravvisare la persistenza di “Julesedmond”, espansione e dilatazione di un solo io e una sola individualità. Lo aveva intuito per primo il loro più grande amico e confidente, Théophile Gautier. In un esemplare della raccolta di liriche “Smalti e cammei”, regalata a Edmond poco dopo la morte di Jules, Gautier aveva infatti scritto una dedica che allora come oggi dice tutta l’inafferrabile grandezza di Jules ed Edmond de Goncourt, “les deux bichons”, o più correttamente “Julesedmond”: «Voglio dedicare questa copia a coloro che hanno inciso la pietra con la finezza della prosa, Edmond e Jules de Goncourt. Uno soltanto, adesso, ma per sempre due».

Nel 1896, per volontà di Edmond, che così si era espresso nel suo testamento, viene istituito il Premio Goncourt, da conferire ogni anno «alla migliore opera d'immaginazione in prosa». Il premio viene assegnato per la prima volta nel 1903. Ma questa sarà tutta un’altra storia: la storia di un altro secolo, con altri protagonisti, altre polemiche, altri splendori e miserie del milieu letterario.