I temi “disperatamente” tedeschi, ha giustamente osservato un esperto in materia come Thomas Mann, affondano le proprie radici nell’inestricabile groviglio prodotto dall’irrisolta dialettica di rispetto dell’ordine e anelito al disordine, che costituisce il tratto distintivo dell’anima tedesca e più in generale germanica.

Il dissidio tra libertà e dovere e cioè tra vita e coscienza, plasticamente rappresentato dal romanticismo in opere quali “Vita di un perdigiorno” di Eichendorff e “Il principe di Homburg” di Kleist, è giunto a piena nonché tragica maturazione nel Novecento, quando lo iato tra la rigida concezione tedesca di “civiltà” nel senso di “Kultur” e la più duttile e compromissoria idea di democrazia (la “Zivilisation”) delle altre nazioni occidentali si è fatto pressoché incolmabile, non rimanendo sul semplice piano delle idee (come nel cosiddetto “conflitto tra fratelli”, che vide coinvolti il già ricordato Thomas e Heinrich Mann) ma anzi risolvendosi in una lunga conflittualità e nella fine della secolare cultura europea.

Tra le grandi opere “disperatamente” tedesche del Novecento merita un posto di primo piano il “Baal” di Bertolt Brecht, che rimane tuttora un testo fondamentale (forse “il” testo fondamentale) per capire cosa sia accaduto in Germania nel corso del “secolo breve”, non solo nel periodo tra le due guerre e durante il secondo conflitto mondiale, ma anche dopo, negli anni della ricostruzione e del miracolo economico, quando la generazione dei figli, soprattutto dopo il grande processo sui crimini di Auschwitz, è venuta drammaticamente a conoscenza delle colpe dei padri e ne ha chiesto conto: prima con le contestazioni del Sessantotto e poi, in maniera abnorme, con la lunga scia di sangue del terrorismo degli anni Settanta, quando le istituzioni e la coesione sociale dell’allora Germania Ovest o Repubblica Federale Tedesca vennero messe a dura prova.

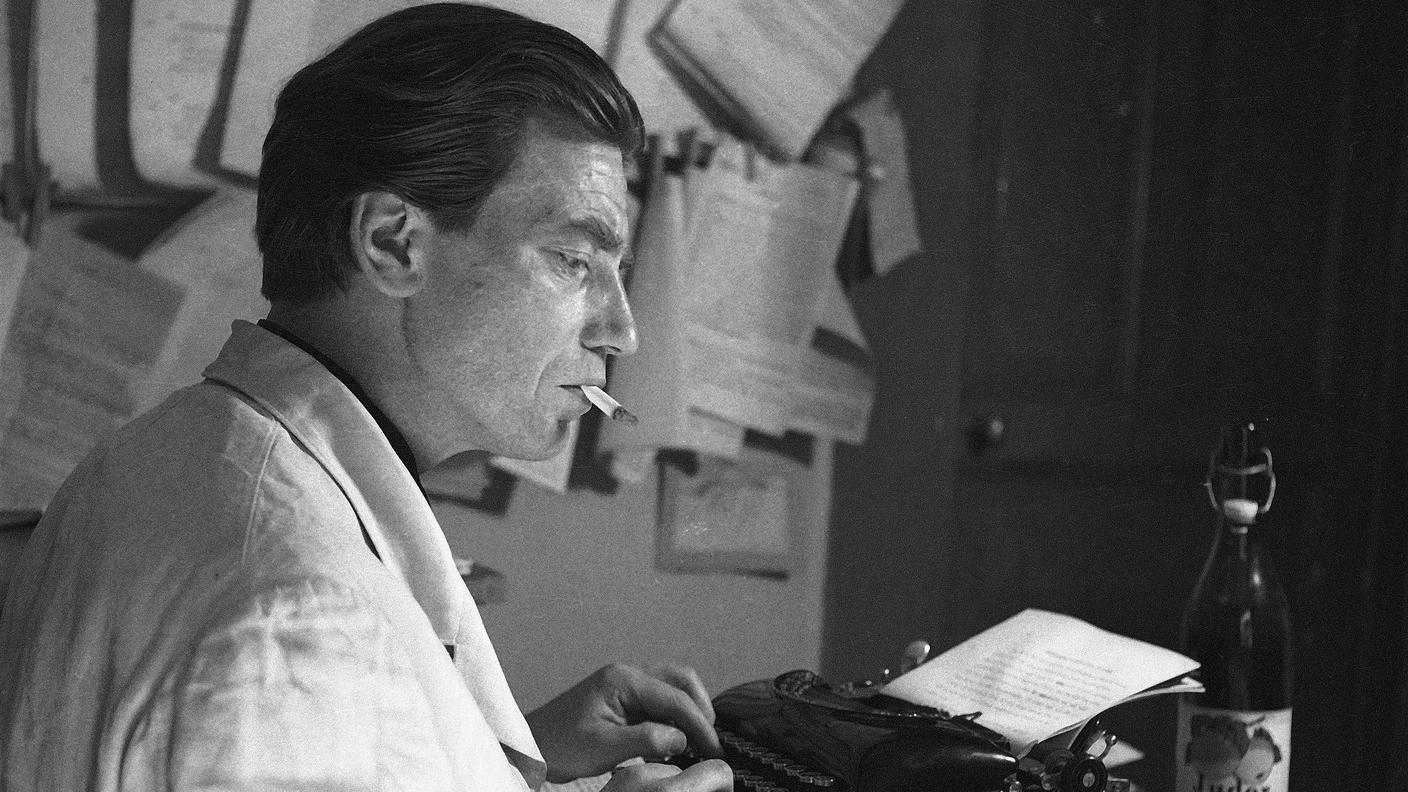

Nelle storie del teatro e della cultura, Brecht viene giustamente ricordato per le grandi opere della maturità, per il tentativo di portare anche sulla scena la tensione dialettica e la concezione totale dell’uomo tipica del marxismo, e non da ultimo per l’idea davvero rivoluzionaria del “teatro epico” o didattico, il cui scopo consisteva non già nel “far vedere”, come ad esempio nel teatro naturalistico del primo Strindberg o nei drammi borghesi di Ibsen, ma piuttosto nel “raccontare”, con una recitazione tesa a creare nello spettatore l’effetto di straniamento e quindi la consapevolezza che quanto ha luogo sulla scena è una rappresentazione esemplare della vita, ma non la vita stessa.

Un simile procedimento viene di solito ricondotto alla fine degli anni Venti con la celeberrima “Opera da tre soldi”, ma in realtà il primo esempio di teatro epico e di racconto drammaturgico è costituito proprio dal “Baal”, la cui prima stesura risale al 1918, quando Brecht aveva solo vent’anni. Il “Baal” è inoltre una sorta di masso erratico che percorre non solo la carriera di Brecht quale drammaturgo, ma anche la storia culturale e sociale tedesca del Novecento. Del testo esistono infatti cinque differenti versioni disseminate lungo tutto l’arco creativo di Brecht (l’ultima è del 1955, un anno prima della morte dell’autore) e un’infinità di abbozzi, riscritture e indicazioni sceniche, senza contare le note contenute nei diari dello stesso Brecht, pubblicati postumi. Non bisogna infine dimenticare che nel 1968, in occasione dei cinquant’anni dalla prima stesura e sull’onda delle contestazioni giovanili che stavano scuotendo la Germania “americanizzata” del benessere e del riarmo, il testo venne portato sugli schermi dall’allora ventinovenne Volker Schlöndorff in un film interpretato da un ancor più giovane Rainer Werner Fassbinder, affiancato da Margarethe von Trotta nel ruolo di Sophie e Hanna Schygulla in quello di Luise.

Per la generazione dei figli, infatti, il poeta maledetto Baal, col suo esilio esistenziale e il rifiuto delle convenzioni, incarnava la figura dell’asociale che si ribella all’ordine dominante e cerca nuove coordinate umane. Il film, anche a seguito delle rimostranze degli eredi di Brecht, in particolare della moglie Helene Waigel, che lo avevano interpretato in chiave eversiva, sparì subito dalle sale e solo negli scorsi anni è stato pubblicato in un dvd che nei contenuti speciali propone molte preziose testimonianze sulla sua storia a dir poco travagliata. Inutile aggiungere che né il testo di Brecht, né la versione cinematografica di Schlöndorff contengono il benché minimo incitamento alla violenza e all’uso delle armi.

Il testo si apre coi primi versi del cosiddetto corale, che nel film viene recitato da Fassbinder: «Mentre Baal cresceva nel bianco grembo della madre il cielo era già così quieto e scialbo e grande, giovane, nudo, un prodigio immenso come l’amava Baal, quando Baal giunse». I versi conclusivi del medesimo corale, che siglano la fine del percorso umano di Baal, dicono invece: «Quando nel buio grembo della terra marciva Baal, il cielo era ancora così grande e quieto e scialbo, giovane e nudo, come un prodigio immenso, come l’amava Baal, quando viveva, un tempo»: è l’idea di fondo, anche questa disperatamente tedesca, di una vita finalmente affrancata dalla dolorosa dialettica del divenire storico, dalle finzioni della civiltà e dalla mascherata dei ruoli sociali. Si capisce perché nella Germania e nell’Europa dei grandi conflitti ideologici fosse pressoché impossibile leggerlo in tutta la sua stratificazione. Va tuttavia segnalato, a questo proposito, un pioneristico tentativo compiuto nel 1982 dalla BBC col teledramma “Baal”, per la regia di Alan Clarke e con un David Bowie davvero congeniale nel ruolo del protagonista.

Oggi invece, a più di un secolo dalla prima stesura e oltre cinquant’anni dopo la versione cinematografica, c’è finalmente la possibilità di leggere il “Baal” per quello che è: una lucidissima e profetica riflessione sui rapporti tra individuo e società in un contesto dominato dalla produttività fine a sé stessa, dalla mercificazione delle idee e dalla coazione al profitto. Si tratta, in termini più attuali, del conflitto, ormai esteso a tutte le cosiddette nazioni progredite, tra vita e coscienza, tra la possibilità di una piena realizzazione umana e la sottomissione alle leggi del pensiero unico dominante.

Gli autori, di solito, sono i peggiori giudici delle proprie opere, ma il caso di Brecht e del “Baal” costituisce un’eccezione, perché la lettura più profonda e tutto sommato più attuale, proprio nel senso di profetica, l’ha fornita lo stesso Brecht quando negli ultimi anni di vita, ripensando alle opere scritte in gioventù, si espresse in questo modo a proposito del “Baal”: «Qui c’è un io che si accampa contro le pretese e le umiliazioni di un mondo che riconosce la creatività non già per impiegarla, bensì solo per sfruttarla. L’arte di vivere praticata da Baal segue la sorte di tutte le altre arti nella società capitalistica: viene osteggiata. Baal è un essere asociale in una società antisociale».

Oggi si potrebbe forse aggiungere che Baal è chiunque persegua il difficile e residuale equilibrio tra l’intelligenza piena della realtà e la sua resistenza morale, nell’utopico tentativo di conservare una coscienza -etica, personale, latamente umana- in una società che della coscienza stessa, quando non sia monetizzabile e bassamente strumentalizzabile, ha ormai un concetto sempre più vago e sfuggente.