È una mattina fresca di inizio autunno, sono i giorni di Festivaletteratura. Mi sono sistemata a un tavolino nel cortile di un palazzo nel centro di Mantova, in attesa di incontrare una stella emergente della letteratura tedesca. Insieme a me c’è Bert, un giornalista che è sempre di corsa, un collega che, pur incastrando un’intervista dopo l’altra, riesce a mettere insieme sempre dei gran lavori. «Aspetto una brava» mi dice «una che scrive di razza e postcolonialismo… ma è un po’ più complicato di così; oggi esce il suo nuovo libro».

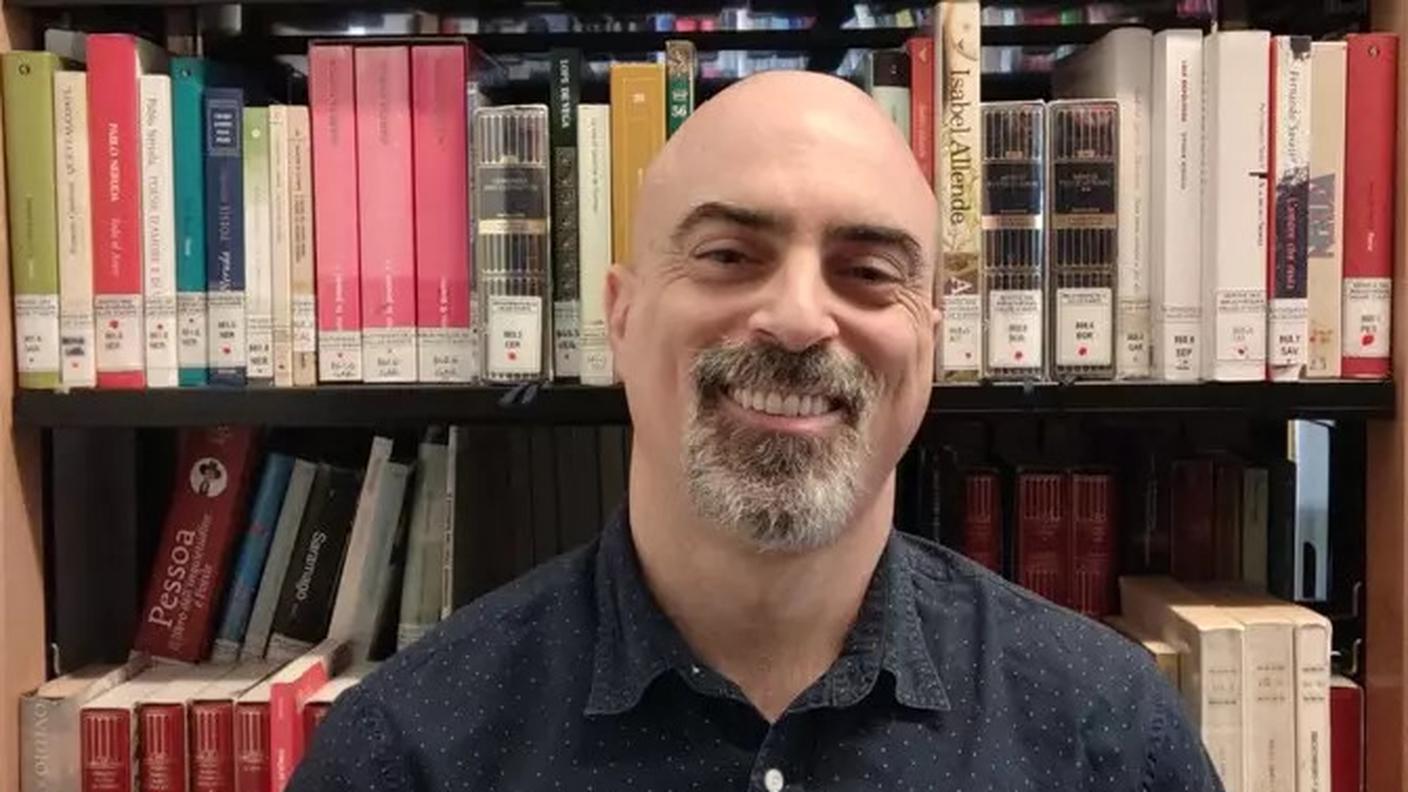

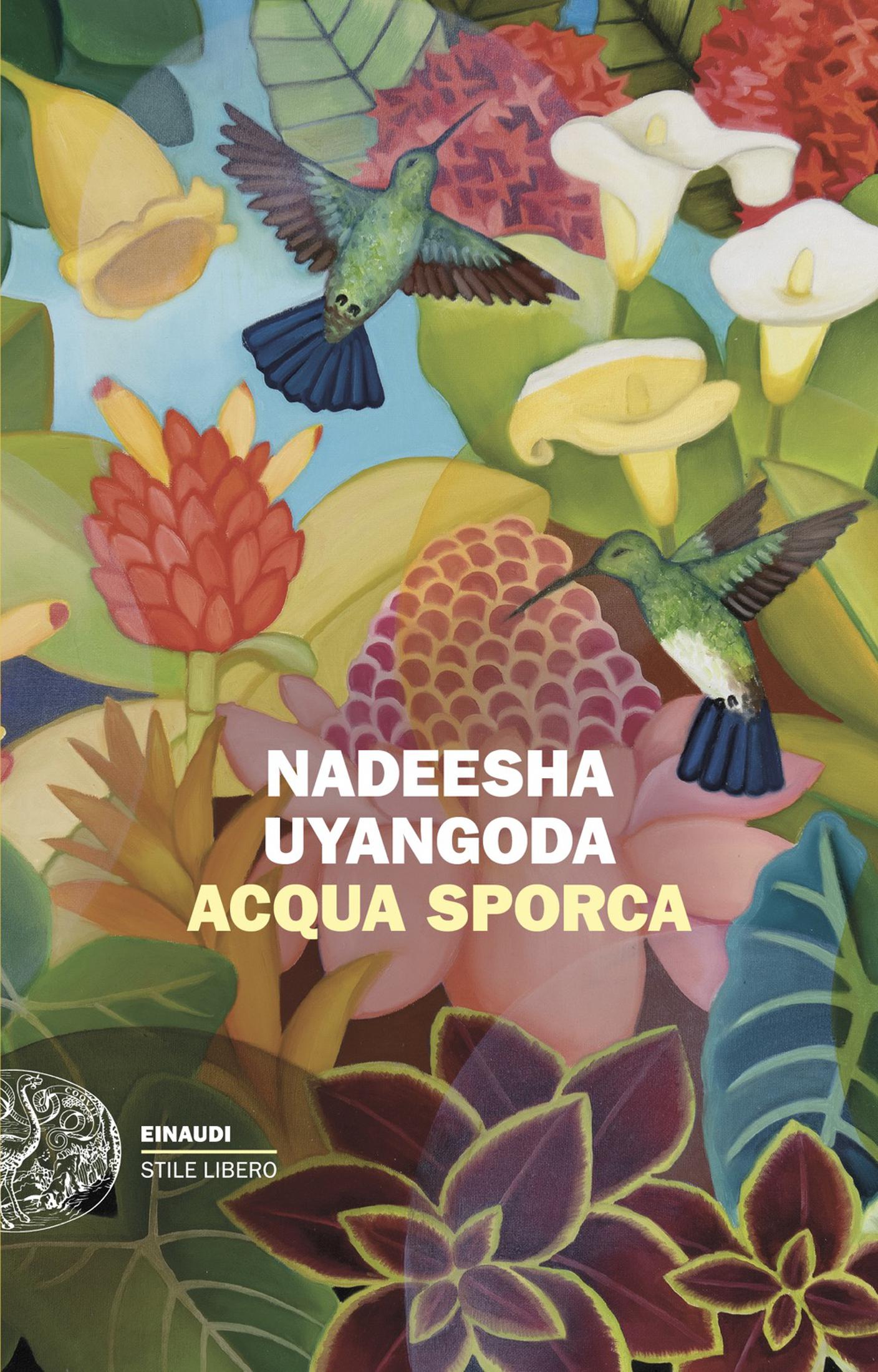

So già che Bert sta parlando di Nadeesha Uyangoda, la scrittrice di origine srilankese che cura la rubrica di letteratura di Internazionale, l’autrice dei saggi/memoir L’unica persona nera nella stanza e Corpi che contano; il suo primo romanzo, Acqua sporca, è stato pubblicato il 2 settembre da Einaudi. Nadeesha arriva puntuale, indossa qualcosa di verde e ha un’aria gentile; la saluto con una stretta di mano, le dico che sono felice di conoscerla; qualche settimana prima l’ho intervistata al telefono per Alice, il magazine di libri di Rete Due, ma dal vivo è un’altra cosa.

La trama di Acqua sporca è abbastanza semplice: Neela, una donna originaria dello Sri Lanka, emigra a Milano in cerca di un futuro migliore. In Italia ha un lavoro, degli affetti e un posto dove dormire; ci vive per trent’anni ma non si sente mai veramente a casa, così decide di tornare nel suo Paese natale. Neela torna, scrive Uyangoda, «per accertarsi che nelle piante, nelle creature, nella gente sia rimasto qualcosa» di suo, «una traccia che dimostri che si è esistiti anche quando, altrove, si è stati indaffarati a non esserlo». Accanto a Neela ci sono sua figlia Ayesha, che vive una vita precaria a Milano, e le sue sorelle Himali e Pavitra, che invece sono rimaste sull’isola; sono tutte donne accomunate dal fatto di essere nate più o meno indigenti.

La povertà endemica è uno dei grandi temi di Acqua sporca, quasi un cappio sgualcito che soffoca i personaggi del romanzo. Colpisce innanzitutto la collettività, intere comunità che in Sri Lanka hanno perso tutto a causa di trent’anni di guerra civile, tra il 1983 e il 2009: «In Sri Lanka erano rimaste tre categorie di persone: quelle tanto povere da non riuscire a racimolare i soldi nemmeno per il più stronzo dei trafficanti di esseri umani; quelle che avevano già un familiare all’estero di cui essere parassiti; e i ricchi, che spesso coincidevano con quanti avevano messo in ginocchio tutti gli altri».

La povertà colpisce pure gli individui, come Pavitra, che deve fare i conti con catastrofi sociali, naturali e personali, per cui è costretta a dare in pegno la sua unica ricchezza; a Milano colpisce anche Neela e sua figlia Ayesha, che tuttavia conduce una vita quasi borghese. «Il problema», scrive Uyangoda «è che la gente si illude che la povertà sia qualcosa di transitorio, che la si possa asportare – con un repentino cambio del destino, con la ferrea volontà personale, con quella cosa assurda che chiamano merito – come se fosse una spugna su una macchia di sporco. La povertà invece, si attacca alle caviglie, attanaglia la mente e, beffa delle beffe, cresce nell’utero così che possa perpetuarsi da una generazione alla successiva – un’erbaccia infestante che non si estirpa». «Sia in Oriente che in Occidente l’ascensore sociale funziona soltanto per alcuni» mi aveva spiegato l’autrice, «cioè per quelli che sono nati sotto una buona stella».

Oltre il confine

Alice 08.11.2025, 14:35

Contenuto audio

Il colore della pelle contribuisce a segnare il destino dei personaggi di Acqua sporca, in un contesto in cui la diaspora, la migrazione e la colonizzazione diventano un veicolo di diseguaglianze economiche e sociali. Questa prospettiva, che lega indissolubilmente razza e capitale, è forse da collegare a quanto scrive Uyangoda nel saggio-memoir L’unica persona nera nella stanza (2021): «Il colorismo [la pratica di differenziare le persone secondo il colore della pelle] esisteva in Asia e Africa ben prima delle dominazioni europee, ma è la colonizzazione ad averlo strumentalizzato in chiave razziale […]. L’enorme differenza tra il colorismo pre e post colonizzazione sta nel rapporto di causa-effetto di questa discriminazione. Se prima si era più chiari perché ricchi, ora si è ricchi (o si ha più successo) perché più chiari».

Le disuguaglianze economiche e razziali rappresentano un’ulteriore forma di violenza che corrode le donne di Acqua sporca, già vittime dei rapporti di potere legati al genere. Questa violenza si ritrova nei legami familiari ma anche nell’uso del singalese, una delle due lingue ufficiali dello Sri Lanka insieme al Tamil: «La sorella maggiore era l’unica che il genitore chiamava cosí – putha, “figlio”; le altre erano null’altro se non sé stesse, duwa, “figlie”. Himali non avrebbe invidiato a Neela mai nulla, né le ambizioni né l’opportunità di realizzarle, quanto quel maschile che l’aveva elevata al di sopra di loro ben prima del successo».

Quando si parla di femminismi si fa sempre «una distinzione di confini, tra cos’è il patriarcato, il maschilismo, in Europa e cos’è, per esempio, nei paesi arabi o in Oriente o nel continente indiano» secondo Uyangoda. E tuttavia questa distinzione non si avverte in Acqua sporca, semmai ce n’è una generazionale: «le madri di questo romanzo si lasciano andare, accettano questa violenza […] perché sono figlie del loro tempo, perché gli è sempre stato insegnato così, così perché le loro madri hanno sempre vissuto così; invece le figlie della seconda generazione, sia Ayesha che Hirunika, tendono a contrastare le cose come sono sempre andate e cercano di muoversi in avanti pur con tutte le [loro] difficoltà e contraddizioni».

Le dinamiche di genere descritte in Acqua sporca sembrano precisare i rapporti di forza generati dalla colonizzazione. In effetti, secondo Uyangoda, la letteratura postcoloniale in lingua italiana, sorta a partire dagli anni Ottanta del Novecento, si distingue da altre narrazioni postcoloniali proprio perché raccoglie la prospettiva delle donne: «però è come se in Italia avessero comunque un cassetto a sé» riflette Uyangoda, «uno scaffale a sé, come se non venissero considerate parte della grande letteratura, come se non fossero romanzi letterari ma fossero romanzi che hanno a che fare con questioni sociologiche, migratorie, antropologiche, come se fossero appunto esempi clone rispetto a tematiche sociali, saggistiche. Invece altrove, appunto nei Caraibi ma penso anche alla letteratura in lingua inglese, […] vengono considerate parte della grande letteratura».

Ho letto Acqua sporca tutto d’un fiato in una delle notti più difficili della mia vita: ero seduta nella sala d’attesa della terapia intensiva di un brutto ospedale della Lombardia; non sapevo se la persona che aspettavo ce l’avrebbe fatta. Acqua sporca, quella notte, mi ha tenuta impegnata, mostrandomi un’altra prospettiva su mondi e dinamiche di potere a me sconosciuti; mi ha fatto imparare alcune cose sul sud globale e mi fatto compagnia. Mi ha fatto sorridere e ha pianto con me; mi ha aiutato a relativizzare il dolore.

Acqua sporca quindi non è solo un romanzo sulla migrazione e il postcolonialismo.

Non è un saggio mascherato, concentrato solo su temi sociali. Il suo innegabile valore letterario è reso ancora maggiore dalla grande sensibilità con cui è scritto. Quella mattina di settembre, ci tenevo a ringraziare Nadeesha Uyangoda di persona.